Слишком долгое время французская литературная критика не уделяла Чехову того внимания, которого он заслуживает.

Еще при жизни Чехова русская литература во Франции была известна достаточно хорошо. Количество переведенных произведений русских писателей начинает увеличиваться после 1884 г. В среднем в год выходит четырнадцать переводных книг, что, в общем, не так уж мало. Одновременно появляются статьи и серьезные труды, посвященные изучению русской мысли и русского искусства. Но если внимательно вчитаться в эти публикации, можно заметить, что французская критика интересовалась преимущественно Толстым и Достоевским, и поэтому другие русские писатели отходят на второй план. Тенденция свести проблемы русской словесности к сравнению и противопоставлению этих великих писателей проявилась достаточно рано, и не исчезла и по сей день. В этом смысле показательно, что спустя шестьдесят лет после исследования Мережковского «Толстой и Достоевский» Ж. Штайнер в 1963 г. публикует книгу под тем же названием. Рассматривая проблемы восприятия русской литературы во Франции, В. Бущик еще в 1947 г. упоминал только три работы о Чехове, более тридцати о Достоевском и более восьмидесяти — о Толстом!1 Таким образом, в течение полувека дискуссии разворачивались в основном вокруг романов Толстого и Достоевского.

Однако, несмотря на то, что критика обходила Чехова молчанием, он оказал глубокое и существенное влияние на многих французских писателей, в том числе на самых известных, а также и на широкую публику. Это влияние стало особенно сильным после 20-х годов, когда вышло в свет собрание сочинений Чехова в переводе Дени Роша2. Интерес к Чехову особенно вырос после второй мировой войны. Возьмем, к примеру, хотя бы последний театральный сезон: с октября 1984 по январь 1985 г. семь театральных коллективов во Франции поставили три пьесы и три новеллы Чехова. Поэтому, не преувеличивая, можно сказать, что Чехов сегодня один из самых «ставимых» драматургов в Париже и предместьях3. В это же время известный чешский режиссер Отомар Крейча поставил в Милане «Трех сестер», заявив при этом: «Все мы — дети Чехова». Таким образом, можно с полным основанием сказать, что никогда раньше Чехова так не читали и не смотрели, как сегодня. Как же объяснить этот успех, несколько запоздавший из-за молчания критики? Я не намерен исследовать здесь эту проблему во всей ее полноте, моя задача — лишь попытаться понять, как Чехов был «принят» во Франции, на примере его влияния на известного французского писателя Роже Мартена дю Гара, который всегда восхищался им.

Роже Мартен дю Гар (1881—1958) хотел стать писателем еще в молодости. В семнадцать лет, прочтя «Войну и мир», он преисполняется такого энтузиазма, что решает взять Толстого в качестве определяющей, идеальной модели. «Открытие Толстого, — пишет он в «Воспоминаниях», — стало одним из самых значительных событий моей юности, и, безусловно, более всего повлияло на мое писательское будущее. Влияние это оказалось очень глубоким. Писать я пытался с детства, но четкой идеи того, что я хотел бы сделать, у меня не было. «Война и мир», книга, перечитанная мною бесконечное число раз с равным жаром и восторженным изумлением, безоговорочно ориентировала меня на форму романа, романа, преисполненного долгого дыхания, с многочисленными персонажами и эпизодами. И я настаиваю на том, что для будущего романиста Толстой — самый важный учитель»4.

И уже гораздо позже, в 1916 г., в тридцать пять лет, Роже Мартен дю Гар впервые читает пьесы Чехова. Это чтение уже не могло повлиять на его формирование как писателя и на его эстетические вкусы, но тем не менее произвело поистине огромное впечатление, буквально потрясло его5. Что же произошло?

Прежде всего следует отметить, что Р. Мартен дю Гар открывает для себя Чехова в самый разгар войны: в конце 1915 г. Жак Копо6 посылает ему перевод «Вишневого сада» и «Трех сестер». Р. Мартен дю Гар читает пьесы на отдыхе, за линией фронта, в Экс-ле-Шато (Па-де-Кале) и тут же отвечает своему другу: «Я хочу перечитать (эти пьесы) несколько раз. У меня нет сейчас времени описывать Вам свое впечатление. Оно было чрезвычайно сильным. Меня очень трогает такое искусство. Мне кажется, я верно его чувствую. Но мне хочется проникнуть в него еще глубже. У меня даже возникла мысль переделать «Вишневый сад», который во многих местах очень плохо переведен. (На мой вкус, разумеется). «Три сестры» переведены еще хуже»7. Через месяц Р. Мартен дю Гар пишет Жаку Копо: «Я полностью переделал перевод (обеих пьес) на свой манер <...> Я проник в самую их глубину, они неотступно преследуют меня, они стали важным событием в моей жизни. Я избавлю Вас от пространных рассуждений. Знайте одно — я очень полюбил обе пьесы, выбрать одну из них я не могу, ибо взял на себя труд перевести их заново, на свой вкус. Я думаю, мне удалось соблюсти все намерения автора, хотя некоторые из них я заметил только в конце своей работы, настолько его творчество совершенно, продуманно и бесконечно тонко. Я совершал такие открытия, что, порой, пьянел от радости! Я никогда не смогу отблагодарить Вас за это великое и живительное потрясение!»8

То же пишет он и второму своему другу: «Сейчас я читаю две русские пьесы — Чехова, — рукописи которых прислал мне Копо. Они восхищают меня. До такой степени, что я, ради собственного удовольствия, делаю новый перевод, не зная ни единого русского слова, — просто переписываю их <...> Потом я тебе покажу это. Ты проникнешься, наверняка, тончайшим искусством Чехова, таким простым, и бесконечно глубоким»9.

Чтобы до конца оценить реакцию дю Гара, достаточно вспомнить, в каких условиях он тогда находился. В противоположность большинству французов, с должным рвением отправившихся на войну в 1914 г., Роже Мартен дю Гар всегда воспринимал ее как величайшую абсурдность. Некоторую поддержку он находит у Ромена Роллана, читая «Над схваткой», — статьи, в которых тот мужественно выступает против захлебывающейся националистической пропаганды обоих лагерей. Он сам говорил, что прожил четыре года войны в состоянии «непрекращающегося бунта». Как же этот человек, присутствовавший при чудовищных убийствах, при жесточайших страданиях, мог проникнуться таким восхищением к литературным персонажам, занятия которых более чем заурядны, а жизнь невыразительна? В чеховских пьесах должна быть заключена величайшая сила, чтобы, вопреки простоте сюжета, они могла до такой степени поразить писателя, перед глазами которого разворачивалась захватывающая и чудовищная трагедия войны.

В сущности, Роже Мартен дю Гар мало что говорит по поводу этих пьес. Он восхищается Чеховым сразу, и восхищение его всеобъемлюще, ибо основано на важнейшем — на сопряжении двух крайне близких способах чувствования10. Это сопряжение настолько целостно, что Роже Мартен дю Гар считает, что лучше переводчика понял мысль автора и не колеблется, делая новый «перевод» пьес11. Переписывая эти пьесы, он пытается, как художник, делающий копию с полотна мастера, проникнуть в суть смысла картины, уловить ее технику, секрет ее создания. Во время этой работы, которая длилась почти месяц, Роже Мартен дю Гар совершает открытия, восхищающие и «опьяняющие» его! Такое восхищение писателем почти несвойственное Р. Мартен дю Гару, вызвано тем, что он находит у Чехова высочайшие качества человека и художника.

Будучи профессионалом, Р. Мартен дю Гар отдает себе отчет в огромном труде Чехова, представляющего читателю поистине законченное произведение, он полон глубокого уважения к такой работе, ибо сам считает, что только созданное сознательно и методически литературное произведение обладает истинной ценностью.

Но Р. Мартин дю Гар, возможно, еще больше восторгается чеховским чувством нюанса. И хотя он не уточняет это понятие, можно легко догадаться, что он хочет этим сказать12. Чехов намекает, а не утверждает, избегает ожидаемых противопоставлений, он постоянно меняет точку зрения на своих персонажей, выявляя постепенно (или внезапно) их внутренние противоречия. То же можно сказать и о Р. Мартен дю Гаре. Оба писателя отказываются от упрощающих суждений, потому что у них развито чувство индивидуальности, ее многогранности, поэтому они предпочитают отыскивать в человеке нюансы, а не играть на ярких контрастах, оставлять некоторую размытость очертаний, а не подчеркивать рельеф13. Здесь уже не просто совпадение взглядов на вопросы эстетики и литературной техники, а глубинное совпадение концепций личности.

Р. Мартен дю Гар также прекрасно понимал, что, предпочитая описывать события непримечательные, Чехов при этом глубоко анализирует характеры, выявляя всю их сложность. Позднее он уточнит свою мысль по этому поводу. В 1931 г., когда он пишет драму «Молчаливый», Р. Мартен дю Гар объясняет свой замысел. Луи Жуве, который собирался ставить пьесу: «Я думаю, вскоре во мне почувствуют человека, который увлекался классической драматургией, театром Ибсена, Чехова14 и прохладно относился к произведениям последних тридцати лет. Характеры мне интереснее событий. Я пытаюсь вызвать неослабевающий интерес не развертыванием действия, а углублением характеров»15.

И именно поэтому Р. Мартен дю Гар критикует «Вишневый сад» в постановке Станиславского во время гастролей в декабре 1922 г.16

Он пишет А. Жиду, что этот спектакль «выявляет натуралистическую бессмыслицу, когда смысл произведения разжижается в деталях»17 Известно, что, ставя «Вишневый сад», Станиславский пренебрег указанием Чехова, который думал о веселой легкой комедии. В Париже Станиславский играл спектакль в том же духе, что и в Москве, и потом долгое время французские режиссеры, восприняв пьесу «по нему», следовали этой интерпретации18. Роже Мартена дю Гара поразило то, что в постановке, где огромное значение придается деталям, нарушилось равновесие пьесы, внимание зрителя распылялось, а не сосредоточивалось на самом главном — на анализе характеров. Роже Мартен дю Гар точно определил ошибку Станиславского, потому что сам совершал подобные, и исправился только беспощадной самокритикой: «Надо отбросить все то, чему я придавал слишком много значения — аксессуарные детали, обрамление, декор, жест, хоть и правдивый, но лишний, рабское копирование внешней жизни, эта инфантильная постановка, которая восхищала нас в театре Антуана, была наполнена лишь видимостью жизни. Мне всегда свойственна поверхностно-реалистическая тенденция к созданию образа — описанию галстука, сигары, тика, будничных жестов, что искусство до сих пор с полным основанием игнорировало. Это легче, чем достичь сути. Проще быть плохим Толстым, чем плохим Достоевким»19.

Фактически опасности, которые так четко обнаруживает Роже Мартен дю Гар, подстерегают любого писателя-реалиста. Стремление укоренить персонажа в действительности может привести его к умножению «правдивых фактиков», по выражению Стендаля, к нагромождению ремарок, которые, будучи столь многочисленными, теряют смысл. Роже Мартен дю Гар очень близок Чехову, который писал Горькому: «...вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву»; это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду». Чехов говорил также: «лучше недосказать, чем пересказать»» (П., II, 181).

Глубокое сходство двух писателей проявляется также в одной из самых важных их черт — в объективности. Накануне съезда советских писателей, в мае 1934 г., Международный союз революционных писателей распространил анкету из трех вопросов, и среди других писателей на нее отвечал и Р. Мартен дю Гар. Он написал длинный ответ на вопрос: «Ваше мнение о советской литературе», но не отослал организаторам анкеты. Вот выдержки из этого ответа: «Все ваши молодые писатели очень талантливы, — заявляет он, высказав свою симпатию к советской интеллигенции. — Но беспокоит меня то, что этот талант у всех одинаков. Это талант трибунов. Каждый из них словно заявляет: «Я пишу, чтобы убеждать!» Вы меня простите, но я из тех, кто слишком поздно догадался, как прав был ваш колосс Чехов, когда говорил: «Если я описываю конокрадов, я не добавляю, что воровать коней плохо»20 <...> Заверения тех, кто убежден, что правда у него в кармане, редко бывают убедительны. Рассуждения человека уверенного вызывают сомнения. Думание — противоположность уверенности <...> Размышлять — значит прежде всего — отрицать <...> Вашим молодым писателям не хватает в первую очередь, по-моему, «духа сомнения»». И далее он пишет: «Роман достигает цели и трогает сердца людей качеством и количеством глубинной жизни, которые писателю удалось уловить и сделать незабываемыми для читателя. Важнее всего — не забыли ли вы это, дети Гоголя, Толстого, Чехова, Горького? — чувство жизни, этого трудно сказать — чего — человеческого, всеобщего, чья ценность будет непреходящей для любого человека, везде и во все времена <...> Само собой разумеется всякое великое произведение заставляет задуматься. Но не прямо, не в лоб, а намеками, как бы исподволь, и тем самым — более действенно»21.

В этом программном письме Р. Мартен дю Гар высказывает свою концепцию реализма. С самого начала он собирался писать, руководствуясь объективностью, и противопоставил себя писателям, использующим литературу для защиты каких-то своих тезисов или описания сугубо личных проблем. Для Р. Мартена дю Гара такие писатели не являются подлинными романистами, ибо вместо того, чтобы изучать героев ради них самих, и те и другие используют их просто как рупор; художественную литературу путают, таким образом, с морализаторской или политической, либо с личным дневником, и она теряет все, что составляет ее оригинальность, т. е. теряет прямую свою функцию. Р. Мартен дю Гар, напротив, придерживается мнения, что «объективность — это волшебный, данный свыше дар, это роды в муках, это чистое творчество. И — цель»22.

Поэтому он жестоко критикует романы, которые есть не что иное, как замаскированная автобиография: «Это книги, присвоившие себе название романа, (но) в течение пятидесяти лет не было во Франции большого числа романистов, которые создают образы, не рисуя при этом свой собственный портрет, или портреты своих друзей»23. Он также пишет А. Жиду: «Романист объективен. Это значит, что в противоположность большей части современных писателей, черпающих тему из личных источников, внутренних, прежде чем превратить тему в художественное произведение, я должен создать ее вне себя, выхватить, представить ее отдельно, сделать почти незнакомой, неузнаваемой, дать героям их собственную жизнь, а не просто «отражаться» в них — тем или иным образом»24.

С той же суровостью Р. Мартен дю Гар выносит приговор роману тенденцизоному, программному: «Я не могу одобрить твою манеру чтения, — пишет он одному своему другу. — Ты, кажется, постоянно выискиваешь то, что думает автор, в какой момент герой говорит его устами. Наша литература отравлена тенденциозными романами. Вы даже не представляете себе, что есть роман, повесть, история, которую просто рассказывают и она самодостаточна»25. Далее он пишет: «Отважный или нет, решительный я или нет, но мне хотелось бы избежать предвзятого мнения и тенденциозности26. Эти слова Р. Мартена дю Гара напоминают нам письмо Чехова Суворину от 27 октября 1888 г.: «Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует — уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться, и нечего выбирать <...> Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника <...> Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус...»

Стоит отметить, что Чехов и Р. Мартен дю Гар избежали в своем творчестве принятия слишком явных решений, но более того — они выстояли и против давления друзей, толкавших их на прямое вмешательство в идеологическую и политическую борьбу27. Конечно, мы вправе обсуждать эту позицию обоих писателей. Но при условии, что мы правильно поймем их намерения. Философский и политический выбор Чехова и Р. Мартена дю Гара вполне ясен. Они были далеки от нейтральности в великих спорах обществ, в которых жили, они занимали свою определенную позицию. Когда в 1937 г. Р. Мартин дю Гар получает Нобелевскую премию, он так заканчивает свою речь: «В этот чрезвычайно серьезный момент, который переживает сегодня человечество, я желаю без всякого тщеславия, от всего сердца, снедаемого тревогой, чтобы мои книги о лете 1914 читались, обсуждались, чтобы они напомнили всем волнующие уроки прошлого»28. Что касается Чехова, то, мне кажется, его позицию правильно объяснил Илья Эренбург: «Чехов никогда не был равнодушным ротозеем, случайно оказавшимся при драке, эстетом, думающим о том, не представляет ли море крови лишь часть пасторального пейзажа. Хотя Чехов и научил людей очень многому, он никогда не преподавал им уроков. Те, кто говорит об индифферентности Чехова, явно не понимают некоторых особенностей его гения»29. Таким образом, когда мы говорим о Роже Мартене дю Таре или о Чехове, важно не путать их стремление к объективности с нейтральностью и равнодушием к современной им действительности — такая позиция была бы полным противоречием их характеру.

Очевидно, что существуют весьма глубокие совпадения в эстетических взглядах Р. Мартена дю Гара и Чехова. Это сходство объясняется прежде всего близостью концепции мира, материалистической концепции. Не занимаясь детальным анализом их философских взглядов — это выходит за рамки данной статьи, — отмечу лишь несколько положений, достаточных, на мой взгляд, для объяснения близости писателей и в этом отношении.

У Чехова медицинское образование. В то время, когда он учился, медицина становилась настоящей наукой. Еще в XIX в. объективное изучение жизненных явлений, когда оно противоречило традиционным религиозным и мистическим толкованиям, наталкивалось на яростное противодействие. Однако к концу века позитивизм становится доминирующим течением мысли в научных кругах. Позитивизм сыграл также решающую роль в прогрессе наук (в том числе гуманитарных и социальных), придав современной научной мысли четкость принципов и рационалистический философский фундамент. Но этот рационализм, конечно, из-за сильного сопротивления, которое он встретил, оказался слишком осторожным в решении самого важного вопроса — о существовании Бога: большая часть позитивистов, ученых и философов, отказывались выражать свое мнение, и объявляли себя агностиками. Не считая марксистов, влияние которых оставалось тогда еще ограниченным, материалистически мыслящих людей было мало. Одним из них был Чехов, и следует подчеркнуть, что, объявляя себя материалистом, он проявляет невероятную строгость мысли и интеллектуальное мужество. Вспомним, что он пишет Суворину (7 мая 1889 г.) «...материалистическое направление — не школа и не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно и не во власти человека. Все, что живет на земле, материалистично по необходимости <...> мыслящие люди — материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее им больше негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. <...> Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины». Можно добавить, что и в творчестве Чехов — материалист. Как говорил Роже Гренье: «Трудно отделить идеи Чехова от его искусства. Было бы несправедливо по отношению к нему говорить, что идеи его мало значимы, — они появляются из его видения деревни, этого мимолетного света, натюрморта, шума, тревожащего безмолвие, а не из рассуждений и слов. В этом поразительно материалистическом искусстве все несет смысл»30.

Роже Мартен дю Гар не раз говорил, что он прежде всего романист, а не мыслитель, но на самом деле у него была довольно существенная философская база. Еще в молодости без видимых усилий он освобождается от уз полученного им католического воспитания. В лицее традиционное философское обучение было ему невыносимо: «Если бы не уроки химии и физики, на которых можно было отдохнуть от всех этих философствующих позеров и спорщиков, я бы спятил», — пишет он своему другу31. Потом, по его собственному выражению, он «переделывает свою философию» и начинает изучать ее внимательно, систематически — основные вопросы философии, морали, психологии, — читает труды ученых и философов-позитивистов. В 1913 г. в своем первом большом романе «Жан Баруа», он высказывает очень связную концепцию мира, основанную, по его словам, на эволюционизме и научном материализме. Очевидно Р. Мартен дю Гар испытал существенное влияние великого биолога Феликса ле Дантека (1869—1917), влияние, которое можно сравнить с воздействием Клода Бернара на Золя. Читая труды Ле Дантека, Роже Мартен дю Гар заключил, что естественные науки могут дать ответы на фундаментальные вопросы, которые он задавал себе.

Таким образом, Р. Мартен дю Гар и Чехов выработали свою концепцию мира, исходя из современной науки, в частности, биологии; этим можно объяснить значение образов врачей в творчестве обоих писателей, которые занимают в их произведениях важное место. Можно было бы решить, что Чехов населяет свои рассказы и пьесы таким количеством медиков, потому что сам он врач. Но это только часть правды, ибо Золя и Р. Мартен дю Гар (как и многие другие), не будучи медиками, тоже делали врачей своими главными героями. В сущности, по мнению Чехова, так же как и Золя и Р. Мартена дю Гара, врач в современную эпоху призван играть важнейшую роль в общественном прогрессе. Борясь с болезнями, он доказывает эффективность науки, проявляет самоотверженность ученого, готового помочь всем страждущим. Даже в своей практике — и отнюдь не теоретически — он сопрягает важнейшие моральные и интеллектуальные ценности. Он делает гораздо больше, нежели просто лечит больных, он предлагает новый гуманизм, основанный на научном сознании. Разумеется, персонажи-врачи, которых мы встречаем в творчестве Чехова и Р. Мартена дю Гара, не все понимают особенность и значение своей профессии. Чехов жестоко критикует лжеученых, таких, как фон Корен, для которого люди могут быть ничтожествами и «сорной травой», или врачей, подобных Рагину, которые оставляют борьбу со злом из-за лени и небрежности. Но именно таким противопоставлением Чехов дает читателю возможность вообразить, каким должен быть истинный ученый. Для Чехова и Р. Мартена дю Гара герой современности — врач; ибо он полнее всех воплощает их концепцию мира и человека.

Совпадения в литературной позиции двух писателей, как видим, достаточно многочисленны, и это потому, наверное, что они близки по мировоззрению. Каждый из них создал связное, эстетически и философски стройное целое. Я говорю «целое», а не «система», потому что Чехову и Р. Мартену дю Гару противопоказано всякое создание теорий — в предисловиях или манифестах, — но мы ошибемся, если сочтем их скромность за поверхностность мировоззрения. Их творчество (и письма) свидетельствуют, напротив, о том, что они чрезвычайно строго вырабатывали свою концепцию мира, свою эстетику. Эта согласованность мысли и творчества, возможно, — одна из самых характерных черт обоих писателей.

Чехов не мог повлиять на Роже Мартена дю Гара в годы его формирования как писателя. Следует, скорее, говорить о сопряжении их творчества. Тут возникает другой вопрос — каким образом Чехов, русский писатель, родившийся в 1860 г., и Р. Мартер дю Гар, француз, родившийся в 1881, могли глубоко совпадать так во многом.

Обмен идеями через Европу XIX в. был постоянным и значительным, ибо похожие проблемы возникали почти везде в одно и то же время. Это явление не новое. Но появление в конце XIX в. новых средств коммуникации и распространение современного образа мыслей повлекло за собой существенное развитие всякого рода обменов мнениями и сделало более интенсивным движение мысли. Историку становится легче вычленить (по крайней мере в основных направлениях) общие черты доминирующих течений мысли в европейском масштабе. Изучение сходных черт в творчестве Р. Мартена дю Гара и Чехова помогает прежде всего точнее определить некоторые аспекты идей, личности и искусства этих писателей, а также полнее оценить значение для интеллектуальной жизни Европы того направления, к которому они примыкали.

Bibliographie (1960—1981)

1960

Anton Cechov 1860—1960. Some essays edited by T. Eekman. Leyden: E.J. Brill, 1960. 335 p. / Contributions en langue française de Gourfinkel Nina. Čechov chroniqueur de la vie théâtrale (pp. 39—58); Laffitte Sophie. Čechov et Tolstoj (pp. 109—135); Willszkowski Cyrille. Un amour de Čechov (pp. 311—324).

Pauline Bentley. Tchékhov metteur en scene génial d'une époque tourmentée // Le Courrier de l'Unesco. 1960. P. 4—12.

Maria Yelizarova. Anton Tchekhov conteur merveilleux // Le Courrier de l'Unesco. 1960. Janvier. P. 13—15.

Sophie Laffitte. Léon Tolstoï et ses contemporains. Paris: Ed. Seghers, 1960 (О Чехове — с. 167—228).

1962

J.L. Capelle. Ivanov au théâtre moderne // France nouvelle. 1962. № 886. P. 34.

Ilya Ehrenbourg. A la rencontre de Tchékhov, traduit du russe par E. Bobrowski et V. Galande. Paris: John Didier «Forum», 1962. 160 p.

Ilya Ehrenbourg. La leçon de Tchékhov // Le Figaro littéraire. 1962. № 839. P. 1 et 16.

Jean Freustié. Tchekhov (A propos du film Vanka) // France Observateur. 1962. № 616. P. 26.

Sophie Laffitte. Deux amis: Čechov et Levitan // Revue des Etudes Slaves (LXI, 1—4). 1962. P. 135—149.

Pierre de Lescure. Tchekhov, un compagnon de vie // France nouvelle. 1962. № 873. P. 25—26.

Pierre de Lescure. Avant la saison des prix, une lecture de Tchekhov // France nouvelle. 1962. № 886. P. 33—34.

Pierre de Lescure. Parmi les oeuvres de Tchekhov (tome 15 des oeuvres complètes éditées par les Editeurs français réunis) // Les Lettres françaises. 1962. № 911. P. 3.

Quentin Ritzen. Anton Tchekhov. Préface de Pasteur Vallery-Radot. Paris, 1962. 130 p.

Gilbert Sigaux. Tchekhov // Preuves. 1962. № 134. P. 86—88.

Claude-Michel Cluny. Tchekhov par Quentin Ritzen // Les Lettres françaises. 1962. № 1229.

Emma Segur-Dalloni. Anton Tchekhov sur la Côte d'Azur Sites d'esprit sur la Rivièra // L'Espoir de Nice. 10 avril. 1962.

Emma Segur-Dalloni. Sites d'esprit sur la Rivièra, Anton Tchekhov à Beaulieu // L'Espoir de Nice. 5 juni. 1962

1963

Francois Balmes. Tchekhov est-il triste? // Signes du Temps. 1963. № 3. P. 34.

Mireille Boris. Le temps chez Tchekhov // La nouvelle Critique. 1963. № 146. P. 71—77.

Chabrat Marie-Claude. Malades et médecins dans l'oeuvre de Tchekhov, thèse soutenue devant l'université de Toulouse pour le doctorat en médecine. Toulouse, Imprimerie parisienne, 1963. 108 p.

Marcel Brion. Tchekhov et les Soviets // Les Nouvelles littéraires. 1963. № 1862. P. 5.

Claude Ducket. A. Tchekhov, oeuvres de 1898 a 1903 et théâtre // La Pensée. 1963. № 100. P. 147—148.

Gustav Herling. De Tchekhov à Soljenitsyne // Preuves. 1963. № 148. P. 46—49.

Lia Lacombe. Platonov de Tchekhov // Les Lettres françaises. 1963. № 965. P. 5.

Sophie Laffitte. Tchekhov 1860—1904 // Paris. Hachette. 1963. 272 p.

Pierre de Lescure. Des premières oeuvres de Tchekhov à la dernière // France nouvelle. 1963. № 920. Р. 24—26.

Rolland Pierre. Tchekhov ou la nostalgie du bonheur // Europe. 1963. № 407. P. 139—148.

Jacqueline de Proyart. La personnalité de Čexov d'après les récits d'Antoša Čexonte // Revue des Etudes slaves (LXII, 1—4). 1963. P. 148—149.

Maurice Toesca. La Cerisaie de Tchekhov // Démocratie 63. 1963. № 200. P. 10.

Maurice Toesca. De Marivaux à Tchekhov (à propos de l'Ours) // Démocratie 63. 1963. № 179. P. 17.

Antoine Vitez. Tchekhov et le théâtre // France Nouvelle. 1963. № 915. P. 27—29.

André Wurmser. La Tragique histoire d'Hamlet prince de Moscovie (Platonov de Tchekhov) // Les Lettres françaises. 1963. № 969. P. 2.

1964

J.Н. Le jeune et futur Tchekhov (à propos des éditions de ses oeuvres) // Les Lettres françaises. 1964. № 1010. P. 4.

J H. Le théâtre de Tchekhov // Les Lettres françaises. 1964. № 1014. P. 5.

Jacques Lemarchand. La dame au petit chien d'après Tchekhov au Théâtre du Tertre // Le Figaro littéraire. 1964. № 970. P. 26.

Gabriel Marcel. La Cerisaie de Tchekhov // Les Nouvelles littéraires. № 1921. P. 14.

Maurice Toesca. Tchekhov au Tertre: La dame au petit chien // Démocratie 64. № 255. P. 17.

1965

Gabriel Marcel. Tchekhov et son secret — La cerisaie // Les Nouvelles littéraires. 1965. № 1989. P. 13.

Jacques Nels. La théâtre d'Anton Tchekhov // Les Annales (Conferencia). 1965. № 174. P. 33—61.

Nicolas Volkov. Thèmes hamletiens dans la Mouette de Tchekhov // Revue d'histoire du théâtre. 1965. № 4. P. 408—412.

Ettore Logatto. Histoire de la littérature russe des origines à nos jours. Trad de l'italienne par M. et A.M. Cabrini. Paris, 1965.

Desclée de Brouver. Bibliothèque Européenne. Section historique (О Чехове — на с. 528—539).

1966

Nina Gourfinkel. Anton Tchekhov. Textes de Tchekhov, documents, chronologie, répertoire des oeuvres, bibliographie. Paris. Seghers // Théâtre de tous les temps. 4. 1966, 192 p.

Jacques Lemarchand. Les trois soeurs de Tchekhov au théâtre Hébertot // Le Figaro littéraire. № 1071. P. 14.

Christian Megret. Théâtre: Les trois soeurs de Tchekhov // Carrefour. № 1154. 1966. P. 21.

Renée Saurel. La cerisaie au Théâtre de France // Les Lettres françaises. 1966. № 1156. P. 22.

Renée Saurel. Télévision: La mouette de Tchékhov // Les Lettres Françaises. 1966. № 1127. P. 23.

Chestov Léon. Anton Tchekhov ou La création ex nihilo in l'Homme pris au piège — trois essais: A.S. Pouchkine, L.N. Tolstoi. Anton Tchekhov. Paris. Union générale d'Editions coll. 10/18, 1966, № 348.

1967

Robert Abirached. Anton Tchekhov. Les trois soeurs au théâtre Hebertot // La Nouvelle Revue française. 1967. № 169. P. 155—156.

Paulette Chainet. Anton Tchekhov ou le médecin malgré lui // Histoire de la Médecine. 1967. Février. P. 338; mars. P. 2—11.

Marcel Brian. La correspondance de Tchekhov (tome 20 des Oeuvres complètes éditées par les Editeurs Français réunis) // Le Monde. 1967. Supplément au Numero 7157.

Maurice Chapellan. Tchekhov de Daniel Gillés // Le Figaro littéraire. 1967. № 1119. P. 20—21.

Roger Chateauneu. La correspondance de Tchekhov // Europe. 1967. № 458. P. 240—242.

Daniel Gilles. Tchekhov ou le spectateur désenchanté. Paris: Julliard, 1967. 507 p.

Jean-Jacques Gautier. La Mouette de Tchekhov au Théâtre moderne (mise en scène de Sacha Pitoëff), article illustré par une caricature de SENNEP // Le Figaro. 20 mars. 1967.

Ginette Guitard-Auviste. Un spectateur désenchanté, «Tchekhov» de Daniel Gilles // Le Monde. 1967. Supplément an Numero 6960.

Thomas Mann. Essai sur Tchechov // Erika Mann. La dernière année; Thomas Mann. Esquisse de ma vie. Essai sur Kleist. Essai sur Tchekhov. Traduit de l'allemand par Louise Servicen. Paris: Gallimard, 1967. P. 177—209.

1968

Tchekhov. La steppe, Une morne histoire / Avec une introduction et des notes de Véronique Lossky. Paris: Klincksieck, 1968. 197 p. (Les grand classiques russes, 4 texte russe seul).

Claude-Michel Cluny. Anton Tchekhov // Les Lettres françaises. 1968. № 1229. P. 7 et 9.

Claude Olivier. Tchekhov révèlé (à propos des Trois soeurs) // Les Lettres françaises. 1968. № 1258. P. 24.

Renée Saurel. Oncle Vania de Tchekhov (à la télévision) // Les Lettres françaises. 1968. № 1224. P. 15.

Ernest J. Simmons. Tchekhov. Trad. de l'anglais par Renée Rosenthal. Paris: Laffont, 1968. 733 p.

Eisa Triolet. L'histoire d'Anton Tchekhov, sa vie, son oeuvre. Paris: Les Editeurs Français réunis, 1968. 216 p.

1969

Gérard Guillot. La Cerisaie au Grenier de Toulouse // Les Lettres françaises. 1969. № 1267. P. 13—14.

Claude Olivier. Tchekhov même // Les Lettres françaises. 1969. № 1276. P. 13.

Renée Saurel. La Cerisaie à la Comédie de la Rochelle // Les Lettres françaises. 1969. № 1313. P. 12—13.

Sylvie Tecoutoff. Oeuvres, I: Théâtre, Récits (1882—1886) d'Anton Tchekhov (compte-rendu) // La nouvelle Revue française. 1969. № 195. P. 455—458.

D.S. Mirsky. Histoire de la littérature russe des origines a nos jours. Trad de l'anglais par Véronique Lossky. Paris: Artheme Fayard, 1969 (О Чехове — на с. 415—431).

1970

Tchekhov vu par ses contemporains. Souvenirs d'Alexandre Tchekhov, Mikhail Tchekhov, Vladimir Korolenko, Lydia Avilova... Traduit du russe par Génia Cannac. Paris: Gallimard, 1970. 328 p.

Pierre Brunei. Anton Tchekhov et Marguerite Duras — le contrepoint du temps réel et du temps psychologique // Situation. 1970. № 23. P. 41—74.

Emile Copferman. Ivanov, Prague // Les Lettres françaises. 1970. № 1323. P. 11—12.

Emile Copfermann. Ivanov joué et déjoué // Travail théâtral. 1970. № 1. P. 38—43.

Otomar Krejca. Les trois soeurs de Tchekhov, notes de mise en scène pour la version française préparée par Kavel Kraus et Jean-Claude Huens // Travail théâtral. 1970. № 1. P. 10—16.

1971

Dhuraldeen Hassan. L'élément satirique dans les récits de jeunesse de Tchekhov. Paris, 1971. 128 p.

Roger Bordier. Traduits du russe (Présentation de trois traductions de Lily Denis dont A. Tchekhov, l'Ile de Sakhaline» // Europe. Octobre. 1971. P. 187—190.

Aimee Alexandre. A la recherche de Tchekhov, essai de biographie intérieure. Paris. Buchet-Chastel, 1971. 265 p.

Sophie Laffitte. Tchekhov 1860—1904. Paris: Hachette, 1971. 277 p.

Claude Mauriac. Un salaud nomme Tchekhov (Compte-rendu de A la recherche de Tchekhov par Aimee Alexandre) — articlé illustré d'une caricature de Tchekhov de J. Redon // Le Figaro. 1971.

Jacques Nantet. Les Lettres en URSS // La Nouvelle Revue des deux-Mondes. Mai. 1971. P. 228—231 (à propos de l'ouvrage: Tchekhov vu par ses contemporains. Gallimard, 1970).

1972

Denis Bablet. A Prague, une mouette nommée culture // Les Lettres françaises. 1972. № 1441. P. 16—17.

Marcel Caron. L'influence de la formation médico-scientifique sur les sujets, les idées et l'art de Tchekhov. Thèse de médecine. Strasbourg, 1972. P. 211—214.

1973

Liudmila Nalegatskaia. Tchekhov à Nice // La nouvelle Revue des deux-Mondes. I. Novembre. 1973. Р. 340—350; II. Décembre. 1973. P. 578—589.

1974

Georges Banu. Pintilie, metteur en scène (à propos de la Cerisaie de 1967) // Travail théâtral. Avril-juin / 1974. № 15. P. 100—105.

P. Poumailloux. Anton Tchekhov, docteur en médecine, thèse pour le doctorat en médecine soutenue au Centre Hospitalier Universitaire Broussais. Editions médicales et universitaires 40 rue Pascal. XIII. 76 p. (приложена карта России с указанием мест пребывания Чехова).

1974—1975

Samuel Kerner. Un dreyfusard Anton Tchekhov // Les nouveaux Cahiers. 1974—1975. № 39. P. 44—50.

1975

Georges Banu. Une mouette proustienne // Travail théâtral. 1975. Juillet—octobre. № 20. P. 90—96.

Jacqueline Jomaron. Georges Pitoëff, metteur en scène. Paris, 1975 (глава «Tchekhov» — с. 119—135).

1976

Nina Aiba. A. Tchekhov — homme de théâtre: dramaturgie et mises en scènes françaises, 1945—1970.

1977

Marie-Louise Bablet. Le quotidien et la métaphore (à propos de la Cerisaie d'Otomar Krejca à Dusseldorf) // Travail théâtral. Janvier-mars. 1977. № 26. P. 51—55.

Georges Banu. Strehler et l'antépurgatoire čexovien (à propos de la Cerisaie) // Travail théâtral. Janvier-mars. 1977. № 26. P. 21—28.

Martin Frankfort. Tchekhov antipsychiatre? (Littérature et psychiatrie en Russie au XIXème siècle) th,èse présentée et soutenue pour le doctorat en médecine devant la faculté de médecine de Paris—Créteil, 1977. Dact 261 p.

Otomar Krejca. Sur le travail théâtral // Travail théâtral. 1977. Janvier—mars. № 26. P. 29—33.

Otomar Krejca. Les pièces de Tchekhov // Travail théâtral. Janvier—mars. 1977. № 26. P. 34—39.

Otomar Krejca. Notes du régisseur aux comédiens // Travail théâtral. Janvier—mars. 1977. № 26. P. 40—50.

Lucian Pintilie. A la recherche du sens d'une étrange comédie (à propos de la Cerisaie) // Travail théâtral. Janvier-mars. 1977. № 26. P. 56—58.

Giorgio Strehler. Notes pour la Cerisaie // Travail théâtral. Janvier—mars. 1977. № 26. P. 3—20.

Leonida Teodorescu. Le dialogue čexovien et la farce // Travail théâtral. Janvier—mars. 1977. № 26. P. 59—62.

1978

Georges Banu. Ruptures dans l'espace de la Mouette. Le texte et la scène. Etudes sur l'espace et l'acteur sous la direction de Bernard Dort et Anne Ubersfeld. (Groupe de recherches de l'Institut d'Etudes théâtrales de l'Université de la Sorbonne nouvelle. Paris, III), Abbeville; Imprimerie F. Paillart, 1978. P. 59—78.

Jean Bonamour. Le roman russe. Paris Presses Universitaires de France, 1978. 223 p. (Chapitre IV Des révolutionnaires à la révolution: les sources du XXème siècle 1860—1917. P. 136—137).

1979

Katriel Ben Arie. La technique descriptive dans le récit tchékovien. Paris IV, Th. let. (3ème cycle). 23 février. 1979.

1980

Anton Tchekhov 1860—1904 // Silex. № 16. Grenoble, 1980 (номер журнала посвящен 120-летию со дня рождения Чехова).

Matthieu Galey. Cher Anton Pavlovitch... La Mouette par Krejca (à la Comédie Française); La Cerisaie par Monnet (au centre dramatique des Alpes, à Grenoble). Deux Tchekhov d'une douloureuse sincérité // L'Express du 10, au 16 mai. 1980. P. 53 et 55.

Robert Kanters. Gentleman Krejca, «Godot» aux Bouffes-du-Nord, «La mouette» au Français, «Les trois soeurs» en tournée. Le Tchèque Otomar Krejca conquiert la France // l'Express du 19, au 25 avril. 1980.

Jacqueline de Proyart. Aux sources du lyrisme čexovien (Pseudo-romantisme, anti-romantisme et romantisme dans le traitement de la nature) (1880—1883) // Canadian-American Slavic studies. 14. № 2 (Summer 1980). P. 149—196.

Nathalie Sarraute. L'usage de la parole. Paris: Gallimard, 1980. P. 7—16 («Ich sterbe»).

1981

Jean-Jaques Gautier. Les méfaits de M. Krejca. La Mouette // Figaro — magazine, samedi 17 mai. 1980.

Colette Godard. La Cerisaie de Peter Brook, Clarté tchékovienne // Le Monde. 13 mars. 1981.

Robert Kanters. Passion et violence, Piccoli généreux dans un admirable Peter Brook, Vallone plein de métier et d'émotion, Frey et Seyrig dans un duo en sourdine // l'Express du 28 mars au 3 avril. 1981. P. 41.

Zoe Oldenbourg. Un chantre mélancolique des amours sacrifiées, La vision globale d'un peuple, d'une société avec un accent de vérité unique // La Matin. 6 février. 1981.

Gilles Sandier. Les grands écrivains russes. V. Le retour en force de Tchekhov. Un auteur pour des lendemains qui rien finissent pas de déchanter // Le Matin. 6 février. 1981.

Sophie Lazarus. L'activité sociale de l'écrivain Anton Čexov. Annales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Nice // Nice. 1981. № 41. P. 89—106.

1984

Henri Troyat. Tchekhov. Paris: Flammarion, 1984. 413 p.

Афиша спектакля «Платонов или безотцовщина». В главной роли — постановщик спектакля Д. Мезгич. Париж, 1982

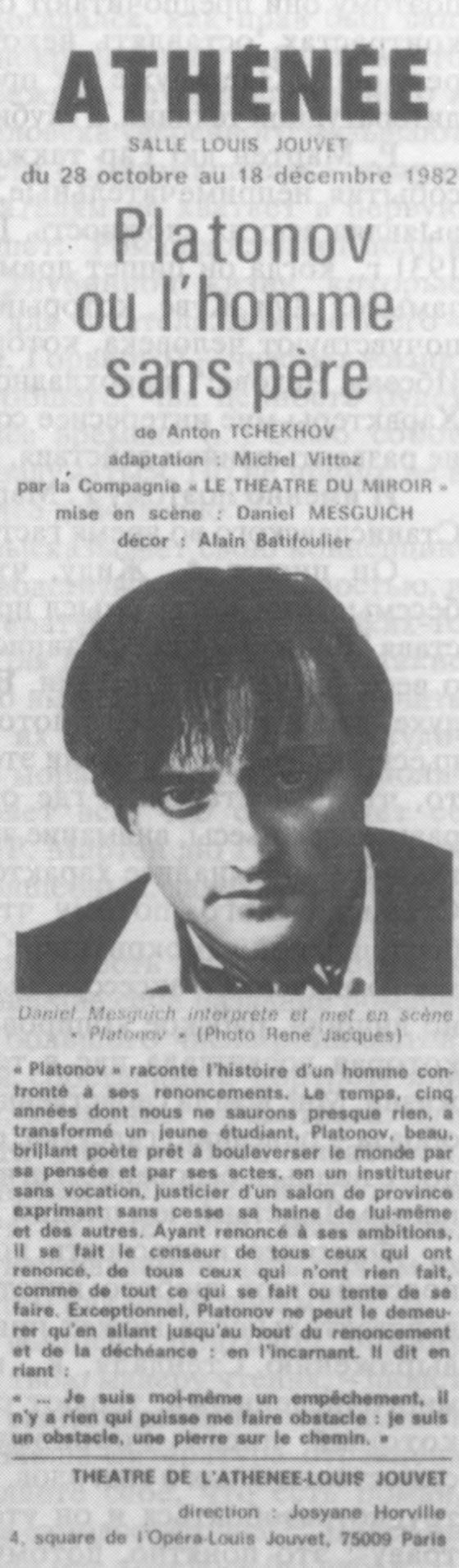

Программа спектакля «Платонов или безотцовщина». Париж, 1982

Примечания

1. Boutchik V. La littérature russe en France. 1947.

2. До первой мировой войны переводы Чехова на французский были немногочисленны. Однако следует отметить сборник его рассказов в 340 страниц, переведенных Ж. Савичем и Э. Жобером, вышедший в 1910 г. Но более всего переводил Чехова Дени Рош (1868—1951), который с 1922 по 1930 г. опубликовал в издательстве «Плон-Нури» четырнадцать томов рассказов и три тома пьес в коллекции, возглавляемой Шарлем дю Босом. Дени Рош довольно долго жил в России, серьезно изучая литературу и искусство. Он был принят иностранным членом в Академию Изящных Искусств Санкт-Петербурга, переводил Лескова, Гоголя, Тургенева, встречался с Толстым, но особенно тесная дружба связывала его с Чеховым, который, как известно, предоставил ему исключительное право на перевод своих произведений на французский язык. Библиографию переводов за названный период см.: ЛН. Т. 68. С. 743—744.

3. Вот несколько сведений о постановках: в «Комеди Франсез» играют «Иванова», в марсельском театре «Ла Крив», потом в театре Булонь-Бийанкур — «Чайку», «Дядю Ваню» в театре Жерара Филиппа в Сен-Дени, потом эту же пьесу в театре Шампиньи, «Черного монаха» — в театре Дежазе, «Жену» — в Театре «Де Пош», «Этот странный зверь» — композиция в театре Булонь-Бийанкур.

4. Souvenirs (Ouevres Complètes. T. 1. Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1955. Р. XLVI).

Андре Жид, напротив, предпочитал Достоевского. Поэтому между двумя друзьями возникают нескончаемые дискуссии о сравнительных достоинствах русских писателей: как и многие другие, дю Гар и Жид не смогли удержаться от противопоставления творчества Толстого и Достоевского. Дю Гар, впрочем, понимал ограниченность такого рода экзерсисов: «Я испытываю отвращение к этой школьной игре сопоставления двух гигантов» (письмо к А. Жиду от 12 июня 1930 г. — Correspondance A. Gide — R. Martin du Gard. T. 1. Gallimard, 1968. P. 403). На эту тему см. также: Даспр А. О влиянии Толстого на Р. Мартена дю Гара // Annales de la Faculté des Lettres de Nice. N 22. 1974. P. 233—240.

5. После войны Дю Гар продолжает внимательное изучение творчества Чехова по изданию Д. Роша. В его работе «Искусство романа» (см. ниже) можно найти цитаты из критических работ о Чехове, опубликованных в «N.R.F.» и «Les Nouvelles littéraires» в 1923 и 1925 гг. В августе 1932 г., давая советы о чтении начинающему писателю Пьеру Босту, он говорит: «У вас, конечно, есть полный Чехов» и приводит ему (по памяти) названия десяти чеховских рассказов, на его взгляд, наиболее замечательных! Р. Мартен дю Гар, впрочем, говорил гораздо меньше о Чехове, чем о Толстом. Но его немногочисленные обращения к Чехову всегда восторженны.

6. В первый раз Р. Мартен дю Гар встретился с Жаком Копо в октябре 1913 г. (при создании театра «Вье Коломбье»), и их сразу связала тесная дружба. По объявлении войны, Р. Мартена дю Гара мобилизуют как офицера в группу автомобильного транспорта. Ж. Копо тоже призывают, но вскоре демобилизуют по медицинским причинам.

7. Письмо от 5 января 1916 г. Correspondance J. Coppeau — R. Martin du Gard. T. 1. Gallimard, 1972. P. 203.

8. Письмо от 5 февраля 1916 г. Там же. С. 207—208. Отвечая на это письмо, Ж. Копо, разделяя восхищение Роже Мартена дю Гара пьесами Чехова, обещает своему другу прислать «Чайку» и «Дядю Ваню» (письмо от 16 февраля 1916 г. — Там же. С. 211), но в последующих письмах упоминаний о Чехове нет.

9. Письмо от 2 февраля 1916 г. Морису Рею. — Correspondance generale. T. 2. Gallimard, 1980. P. 115.

10. Читая эти письма, поражаешься обилию восторженных слов: «Я чувствую себя глубоко охваченным чувством... Я почувствовал... Ты бы проникся чувством...»

11. Перевод был выполнен мадам Лемонт Сент-Ив и Дени Рошем. Переводу Д. Роша часто критиковали. Андре Жид, например, замечает: «Прочел с живейшим восхищением том Чехова (в более чем посредственном переводе Д. Роша) — «Палату № 6» (A. Gide. Journal 1889—1939. Bibliothèque de la Pléiade, 1951. P. 1122 — запись от 7 мая 1932 г.). В этом же «Дневнике» Жид пишет несколько раз, что читает произведения Чехова в английском переводе.

12. Сравните с замечанием Р. Мартена дю Гара: «Процесс калькирования действительности — в жизни у нас поначалу существует крайнее и упрощенное понимание человека, потом мы понемногу его изменяем — состоял бы в представлении персонажей сочными красками и потом — в снижении к более верному тону. Либо наоборот — придавая понемногу цвет бесцветному». Martin du Gard R. L'art du roman // Le lieutenant-Colonel de Maumort. Bibliothèque de la Pléiade, 1983. P. 1056.

13. В творчестве Р. Мартена дю Гара есть и другие повороты: он, например, прекрасно умеет утрировать черты до карикатуры в своих крестьянских фарсах, даже в «Старой Франции». Чехов тоже писал гротески. Но ни у того, ни у другого фарс не является доминирующим жанром в творчестве.

14. Десятью годами раньше Р. Мартен дю Гар задался вопросом — были ли у него причины восторгаться этими писателями: в 1919 г., когда Галлимар подверг суровой критике «Двухдневный отпуск», над которым Р. Мартен дю Гар так долго работал, он счел, что напрасно писал «драму на старый лад», тяготеющую к Ибсену и Чехову» (Correspondance J. Copeau — R. Martin du Gard. T. 2. P. 843). Переживая эту свою неудачу, Р. Мартен дю Гар опасался, что неверно выбрал себе модель, но несколько лет спустя, начав новую пьесу, он вновь обращается к Чехову и Ибсену, обращается без колебаний, ибо у него с ними безусловно существует тончайшее родство.

15. Письмо от 3 мая 1931 г. 31 мая он пишет о том же: «Я никогда не забываю, что у такого драматурга, как Чехов, суть выявляется в сценах, служащих только для создания атмосферы и наполнения персонажа жизнью. А это и есть то, что привлекает меня больше всего — создание живых характеров».

16. Станиславский показал тогда еще две пьесы: «Царь Федор» и «На дне». Ж. Копо (у которого 15 апреля 1911 г. тоже сыграли премьеру «Дяди Вани») устроил большой прием в честь Станиславского, к которому проникся глубокой преданностью: он написал предисловие к французскому изданию книги «Моя жизнь в искусстве», вышедшей в свет в 1934 г.

17. Письмо от 14 декабря 1922 г. // Correspondance A. Gide — R. Martin du Gard. T. 1. P. 200.

18. Среди последних постановок «Вишневого сада» следует отметить спектакль Дж. Стрелера в миланском «Пикколо Театро» в 1976 г. — режиссер полностью обновил традиционное прочтение пьесы.

19. Заметки из дневника, 29 августа 1919 г. — Correspondance J. Copeau — R. Martin du Gard. T. 1. P. 83.

20. Р. Мартин дю Гар вспоминает здесь письмо Чехова Суворину от 1 апреля 1890 г.: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов, идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть» (П. IV, 54).

21. Выдержки из рассуждений в работе «Об искусстве романа» в книге Роже Мартена дю Гара «Le Lieutenant — colonel de Maumort». P. 877.

22. Письмо от 8 мая 1919 г. // Correspondance A. Gide — R. Martin du Gard. T. 1. P. 141.

23. Письмо от 30 июля 1916 г. // Correspondance générale. T. 2. P. 150.

24. Письмо от 12 августа 1933 г. // Correspondance A. Gide — R. Martin du Gard. T. 1. P. 57.

25. Письмо от 13 сентября 1918 г. // Correspondance générale. T. 2. P. 44.

26. Письмо от 17 марта 1931 г. // Correspondance A. Gide — R. Martin du Gard. T. 1. P. 464.

27. В 30-е годы, под двойной угрозой войны и фашизма, лучшие друзья Р. Мартена дю Гара (А. Жид, Р. Роллан, А. Мальро, Г. Галлимар, Ж.-Р. Блок) активно включаются в политическую борьбу; Р. Мартен дю Гар довольствуется тем, что подписывает, не без колебания, некоторые воззвания.

28. Nouvelle revue française. 1959. V. P. 958.

29. Цит. по: Erenbourg J. A la rencontre de Tchekhov. Paris. J. Didier. 1962. P. 45.

30. Предисловие к сборнику рассказов Чехова («Дуэль»), Livres de Poche. 1971. P. 13.

31. Письмо от 9 декабря 1897 г. // Correspondance generale. T. 1. P. 46.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |