«Мадрид» увековечил в русской литературе И.А. Бунин, снимавший номер в этих меблированных комнатах в середине 1890-х гг. В начале 1943 г. Иван Алексеевич узнал о смерти давнего друга поэта К.Н. Бальмонта. «А живо вижу знакомство с ним, в Москве, в номерах «Мадрид» на Тверской!» — записал в тот день Бунин в дневнике. Годом позже из воспоминаний о давней московской жизни появился рассказ «Мадрид». Название отсылало опытного эмигранта к известным московским меблированным комнатам. А фабула... Фабула строилась на не менее известной и до сих пор, кажется, не до конца изжитой проблеме Тверской улицы — уличной проституции.

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

— Не хочете ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

— Отчего же нет? С удовольствием.

— А вы сколько дадите?

— Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала.

— А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

— Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

Обманчива была Тверская улица на рубеже веков. С одной стороны, Тверская Цветаевой — «мир, где сверкают витрины», а с другой — Илья Оренбург с его «Ты Канадой запахла, Тверская...»:

Дух глухого звериного рая

Распахнувшейся шубкой обжег.

А потом пусть у стенки оттает

Голубой предрассветный снежок.

Чехов ясно разглядел обе стороны главной московской улицы в первые же годы московской жизни. Уже в 1883 г. в петербургских «Осколках» появился рассказ «Отставной раб», в финале которого старик из бывших дворовых встречает юную девушку-прислугу из питейного заведения, ставшую кокоткой.

Через полтора года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала... Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.

— Ну, дай бог ей... — прошептал он. — Она хорошая.

И, надевши шапку, он тихо засмеялся.

Тему проституции Чехов в юмористическом ключе пытался затронуть в миниатюрах «Слова, слова и слова» и «Знакомый мужчина». Выходило не совсем смешно, и в то же время тема не отпускала. В полный рост она поднята автором в рассказе «Припадок», принятого общественностью с горячим сочувствием.

В 1899 г. Чехов решил вернуться к старой теме. Случай доставило посещение сада «Аквариум» в дни московского летнего одиночества. «Вчера был в «Аквариуме»», — читаем в письме Антона Павловича к сестре от 22 июня 1899 г. В письме к издателю Суворину Чехов сообщает подробности, каких не стал бы писать сестре: «Хожу в «Аквариум», гляжу там акробатов, беседую с падшими женщинами». Это письмо было написано 26 июня 1899 г. А 27 июня датируется письмо Чехова Горькому, в котором он вновь пишет о намерении «беседовать с падшими женщинами», правда, уже на Тверском бульваре. На Тверском бульваре искали клиентов женщины, работавшие на улице. Селились они обыкновенно неподалеку — в переулках близ Малой Бронной. Эта улица выходит одним концом на Тверской бульвар, а другим — на Большую Садовую, совсем рядом со входом в увеселительный сад «Аквариум».

Сад «Аквариум» появился в Москве после закрытия «Эрмитажа» на Божедомке. Участок за Комиссаровской технической школой, выходящий на Большую Садовую принадлежал Малкиелям. Об этом владении Чехов писал в одной из заметок цикла «Осколки московской жизни»:

Если вы думаете, что в Москве только один Малкиель, то вы ошибаетесь. Их два: «es ist der Vater mit seinem Kind»1. Если также вы думаете, что Москва получает свои запахи от одного только малкиелевского завода, то вы тоже ошибаетесь. Заводов тоже два. Кроме классически-юмористического кожевенного, есть еще чугунолитейный... (Садовая, приход Ермолая). О первом писать нечего... Он, как «бюро» всех существующих на земле запахов, известен не одной только санитарной комиссии. Второй еще молод и не так известен. Попахивало от него доселе на лучших московских улицах гарью — и только, но в последнее время и он стал обнаруживать поползновение к популярности... Дело в том, что директоры обоих заводов стали соперничать: кто из них лучше и для г. Малкиеля полезней? Соперничали они долго, но в конце концов взял верх директор молодого завода. Этот честный еврейчик искоренил прежде всего праздность, матерь всех пороков, для чего увеличил рабочий день на 2½ часа. Вторым делом он, в видах улучшения человека и искоренения на земле порока, учетверил штрафы. Он издал правило, по которому рабочий месяц содержит 35 дней, идеальный рабочий работает 24 часа в сутки и идеальное жалованье равно нулю. Рабочий на даче не живет, в винт с докторами не играет... на что же ему деньги? И г. директор издал проект о замене жалованья раздачей книжек духовно-нравственного содержания, но... не вывезла кривая! Ллопнуло!

Речь в заметке идет о рабочих волнениях, имевших место в феврале и июне 1884 г. Завод в приходе Св. Ермолая просуществовал с конца 1870-х до начала 1890-х гг. В 1892 г. на месте бывшего завода открылась Первая московская электрическая выставка. Такие выставки уже проходили в Петербурге с большим успехом. Московская выставка москвичам понравилась, но главным образом потому, что участок был большой, с садом, с асфальтированными площадками — здесь было приятно в любую погоду.

Летом 1893 г. на месте бывшей выставки открылся увеселительный сад. Участок разоренного уже Малкиеля взял в аренду разорившийся М.В. Лентовский, вложил последние средства в новое предприятие — сад «Чикаго». «Чикаго» был тем летом самым модным словом, ведь в мае 1893 г. в этом американском городе открылась всемирная выставка, где был и русский павильон.

В очерке, посвященном Лентовскому, В. Дорошевич описывал начало этого увеселительного предприятия:

Как вдруг слух прошел по всей Москве:

— Слышали? Лентовский! Опять!

— Да и «Эрмитажа» нет!

— Новый создает!

— Маг!

— Волшебник!

На углу Садовой и Тверской, у Старых Триумфальных ворот, было пустопорожнее, залитое асфальтом место, на котором только что прогорела электрическая выставка.

Хотели уж устроить на нем дровяной двор.

Как вдруг Лентовский объявил:

— Зачем дровяной двор? Тут можно устроить великолепный сад!

— На асфальте?

— А что ж!

Нужна была действительно творческая фантазия, чтоб видеть на этом голом месте великолепный сад.

Прежде чем создать сад, надо было создать под ним землю!

И закипела работа.

Ломали асфальт, выламывали под ним кирпич, рыли колоссальные ямы. Возили откуда-то земли. Привозили из окрестностей Москвы и сажали с корнями выкорчеванные столетние деревья.

И через каких-нибудь две недели асфальтовая площадь превратилась в «старый» тенистый сад, полный аромата.

Шумели развесистые вековые деревья, и огромными пестрыми благоухающими коврами раскинулись под ними грандиозные клумбы цветов.

Длинный безобразный каменный сарай превратился в изящный нарядный театр.

Увы, ни модное название, ни опыт антрепренера не спасли Лентовского от краха. Осенью того же года сад «Чикаго» перестал существовать. Тем не менее детище московского чародея не погибло. Театр и устроенный им сад снимали разные антрепренеры без всякого блеска, пока на лакомый кусок московской недвижимости не обратил внимание самый скандальный из них. Шарль Омон — человек без прошлого, загадочный антрепренер, пятнадцать лет державший первенство в московских увеселениях легкого жанра.

Французский историк кинематографа Жан-Жак Мези в книге, посвященной началу эры кинотеатров, приводит скудные биографические сведения о Шарле Омоне. Он родился в 1865 г. во французском Алжире, в военной крепости Форт-Наполеон. В 1884 г. в Петербурге вступил в брак с девицей Анастасией, фамилию которой французский исследователь исковеркал до неузнаваемости, а в 1886 г. начал карьеру антрепренера. В Москве Омон появился в 1891 г., когда на Ходынском поле в павильонах художественно-промышленной выставки открылась Французская выставка. Омон открыл «Парижский театр-концерт» в саду выставки и снискал свой первый большой успех.

На зиму он арендовал в Камергерском переулке театр Лианозова, где того же сорта программа шла с огромным успехом. Московские кафешантаны вроде «Салона де Варьете» давно уже балансировали на грани дома терпимости, а заведение Омона добило их, хотя само было немногим лучше. Особенность русских театров варьете была в том, что артистки по контракту были обязаны не только демонстрировать номера — петь, танцевать и проч., но и развлекать публику своим обществом, то есть принимать приглашения посидеть за столиками гостей, принимать поклонников в уборной и тому подобное. А гости варьете были в лучшем случае навеселе. Контракты Омона были такого же свойства. Недаром Горький называл Омона популяризатором разврата.

В мае 1898 г. новое детище Омона открыло двери публике. Увеселительный сад «Аквариум», намекающий на известное петербургское заведение, ежедневно предлагал москвичу со средствами массу удовольствий. Начать вечер можно было с обеда: его подавали в ресторане увеселительного сада с четырех часов. В шесть вечера сад открывался для публики, в семь — начиналась музыка, в восемь — программа варьете на открытой сцене, в девять — оперетка в летнем театре. По билету в театр вход в сад был бесплатным, для остальных — 50 копеек.

Антон Павлович Чехов, вернувшись из Ниццы, побывал в новом увеселительном саду и вынес оправдательный вердикт: «В «Аквариуме» у Омона недурно». Проведя зиму в Ялте, писатель вновь вернулся в Москву к открытию сезона летних увеселительных садов. В «Аквариуме» на открытой сцене выступал Владимир Дуров с 10 свинками, японские акробаты и бедуины из Марокко. На сцене театра «Олимпия» — множество номеров. Содержание одного из них удалось расшифровать. На афише от 18 июня 1899 г. значатся «знаменитые сестры Баррисон». Сестры действительно знаменитые. Пять родных сестер-датчанок сначала покорили Нью-Йорк исполнением фривольных водевилей, а затем и парижский Фоли-Бержер. В 1890-х гг. ансамбль сестер Баррисон был столь популярен в Европе, что появились разнообразные подражательницы. Самым известным был номер с котятами: приплясывая и напевая песенку невинного содержания, сестры поднимали обильно обшитые рюшами нижние юбки до колена, а затем спрашивали у публики в зале: «Хотите посмотреть на моего котенка?» Публика, конечно, очень хотела. Юбки понимались все выше и обнажали панталоны с особым кроем, позволявшим удерживать живого котенка примерно в центре панталон. Незабываемое зрелище обогатило американскую культуру новым эвфемизмом женского естества и довольно долго сытно кормило всех пятерых сестер. В 1897 г. сестры покинули европейскую сцену. Выступали ли они в московском увеселительном саду или Омон имитировал известный номер, наняв каких-то танцовщиц, — неизвестно, как неизвестно, понравился ли этот номер Чехову. Но на мысли о разврате, деньгах и продажной любви концертная программа Омона без труда навела бы писателя. Внимание к проституции как общественному явлению было для русского писателя вполне обычным. Другое дело, что художественно оформить это общественное явление, угодив и цензору, и публике, и товарищам по перу, удавалось единицам.

Приятель Чехова А.В. Амфитеатров, автор документально-художественного романа о проституции «Марья Лусьева», в предисловии к одному из изданий сделал обзор художественных произведений русской литературы, прямо затрагивающих тему проституции. Этот обзор полон тонких и верных наблюдений, а главная мысль его в противопоставлении двух литературных типов, двух подходов к изображению женщины, торгующей собой. Первый экономический — идет от французской литературной, культурной и общественной традиции. В нем проституция рассматривается вне христианской этики, исключительно как ремесло, промысел. Этот подход дал литературе тип проститутки-промышленницы, чей социальный капитал зависит исключительно от экономического успеха. Ярким примером этого типа может служить изображенная в повести Гоголя «Невский проспект» безымянная красавица-брюнетка, встретившаяся художнику Пискареву. Таким образом, проституция рассматривается как отрицательное общественное явление только в том случае, если она идет рука об руку с притеснением, болезнью, нуждой. Амфитеатров подчеркивал прямую связь этого подхода с европейской традицией, о которой писал: «Европейский писатель (кровный, не подражатель русской школе) жалеет проститутку не за то, что она проститутка, а за то, что у нее может отвалиться нос или развиться скоротечная чахотка, и тогда она на себя не работница и должна опуститься на уровень чудовищной животной нищеты, ужасающей буржуазное воображение как предел терпения человеческой природы». Эту тенденцию в изображении проституции Амфитеатров назвал «экономическим сентиментализмом». «Насаждать семена — рассуждал Амфитеатров, — экономического сентиментализма в русском огороде выпало на долю Всеволода Крестовского («Петербургские трущобы»), а затем его песня сразу перешла в бульварную беллетристику и осталась вне литературы. Достоевский разбил это направление даже без сражения и повел и ведет за собою русский вопрос о проституции вот уже 50 лет».

Второй подход — психологический — явил мировой литературе тип, созданный Достоевским, — Соню Мармеладову, и является самобытно-русским. Для русского писателя единственно возможна позиция, в которой «проститутка — человек, живая душа в падшем теле», а автор и читатель разделяют чувство «святой возвышающей скорби по женщине-человеку». Амфитеатров пишет: «Я не знаю ни одной яркой литературной вещи чисто латинского происхождения, в которой звучала бы та, полная угрызений общественной совести, чисто моральная скорбь о проститутке, которой потрясают нас Достоевский образами Настасьи Филипповны в «Идиоте» и Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Гаршин в «Надежде Николаевне», Толстой в «Воскресении» и т. д.». Именно этот тип породил самобытную литературную традицию вплоть до начала XX в. Дальше в будущее Амфитеатров не мог заглянуть, будучи сыном века, но он не ошибся, утверждая, что этот тип «остался несокрушимым и непревзойденным» и в XX в.

Чехов в своих ранних рассказах верен традиции, заложенной Достоевским и покорно следует путем «святой возвышающей скорби». Но Чехов не был бы самим собой, если бы союз автора и читателей, слившихся в едином чувстве «возвышающей скорби» над фигурой воображаемой падшей девицы, не вызывал бы в нем иронической усмешки. Авторское отношение Чехова к героине-проститутке совершенно в духе традиции, заложенной Достоевским, как к «живой душе в падшем теле». Однако как человек, живущий литературными интересами, Антон Павлович видел, что традиционная трактовка образа избита и опошлена бесконечным повторением мотива, часто плоско тенденциозна и лишена какой бы то ни было художественности изображения. И этот аспект — литературная заезженность — позволял перевести образ в юмористическую плоскость, не снижая его, не впалая в цинизм, не отрицая той самой «святой возвышающей скорби».

Впрочем, французская школа и то, что Амфитеатров назвал «экономическим сентиментализмом», также не было проигнорировано Чеховым. Примером тому может служить героиня рассказа «Знакомый мужчина» — легкомысленная кокотка Ванда, или, «как она назвалась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина». Выйдя из больницы, Ванда оказалась без средств, но скоро придумала, как поправить свои дела быстро и без хлопот: нужно встретить «знакомого мужчину» и попросить денег. План казался легко осуществимым, источником денег должен был послужить зубной врач, обыкновенно добродушный и весьма щедро угощавший Ванду и ее подруг. Однако, придя на квартиру к «знакомому мужчине», Ванда, лишенная модной одежды, позволявшей ей требовать к себе внимания и щедрости, смутилась. «Теперь, — читаем у Чехова, — когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше, Настей Канавкиной...» Произнести свою просьбу Ванда не решилась. Вместо денег зубной врач вырвал ей зуб, взял у нее последней рубль и отправил восвояси, не проявив ни добродушия, ни щедрости. Водевильная путаница со сменой положений могла бы забавлять читателя, но прерывается фразой автора:

Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год — всю жизнь, до самой смерти...

Повествование заканчивается «счастливым финалом забавного происшествия»: на другой день модно одетая Ванда развлекается в обществе купца. Призрак нехорошей, тяжелой жизни отступил в тень, кровь из ранки от вырванного зуба унялась, внимание и щедрость «знакомых мужчин» вновь украшают жизнь легкомысленной красавицы Ванды.

Миниатюра «Слова, слова и слова» пародирует либерально-народническую повестку дня с затасканной по кружкам и собраниям «святой возвышающей скорбью о женщине-человеке». Телеграфист Груздев мнит себя передовой и мыслящей личностью и на этом основании чувствует за собой право «морального руководства» над проституткой Катей, хотя он привел ее к себе с целью удовлетворить похоть. Нелепость его притязаний на моральное превосходство создает комическую ситуацию. Чехов усиливает эффект, подчеркивая избитость этих обстоятельств, многократно уже случавшихся то ли с Груздевым, то ли с Катей, то ли в том самом номере, где происходит действие миниатюры.

— Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне! — вздохнул между прочим Груздев.

Исповедь Кати, горячие речи Груздева с призывом исправиться, покаянные слезы, надежда на исправление — все это своеобразная прелюдия, обязательная и неизбежная, если вдруг проститутку возьмет либерально-мыслящий интеллигент. Этот же мотив избитости, неизбежности и в конечном счете бессмысленности как разговоров об исправлении, так и попыток исправления находим в рассказе «Припадок», но без тени комического восприятия. И появляется в чеховском тексте «неизбежная швейная машинка» — символ либерально-народнического решения вопроса проституции. Это ведь действительно был расхожий рецепт спасения падших женщин. Чехову он казался устаревшим и доказавшим свою негодность еще на рубеже 1880-х — 1890-х гг. Горький с энтузиазмом обратился к нему, как к самому надежному, спустя десятилетие.

Получив от Чехова письмо с рассказом о беседах с падшими женщинами, Горький очень обрадовался. Ведь именно в это самое время он принимал участие в судьбе одной такой особы. «Извините меня — я направил к вам в Москву некую Клавдию Гросс, «падшую» девицу. Я еще не знал, делая это, что вы по Тверскому гуляете и с оными «падшими» беседуете», — писал Горький в ответном письме. Клавдия Гросс была проституткой и самоубийцей. Она обратилась к Горькому с просьбой о защите и помощи. Горький как литератор мог помочь только публикацией. Он предложил барышне написать свою историю с тем, чтобы ее прочитали обеспеченные интеллигентные круги общества, составлявшие в то время гражданское общество. Интерес образованных и богатых дал бы девушке шанс на достойную защиту в суде. В предисловии к рукописи, Горький писал:

Пришла недавно ко мне девушка. Лицо у нее было желтое, худое; глаза — испуганные, беспокойно бегающие, манеры — напряженно-развязные. Она вся вздрагивала, ежилась и произвела на меня впечатление человека затравленного. Казалось, что только сейчас за ней, по улице, гнались, кричали на нее, бросали в нее грязью, и вот она, спасаясь от погони, сунулась в первую попавшуюся дверь, увидала какого-то неизвестного ей человека и — стоит перед ним, тяжело дыша, испуганная, измученная, не знающая — кто это? Не враг ли снова? Что сделает он ей? Не оскорбит ли, как все?

— Что скажете? — спросил я.

Она улыбнулась такой измученной, растерянной улыбкой. Потом виновато развела руками и торопливо, негромко заговорила надсаженным, вздрагивающим голосом:

— Я, видите ли... проститутка. То есть не совсем, но уж... все-таки уж... Я... недавно отравилась... нашатырным спиртом... Лежала в больнице...

Слова ее рваной речи как-то прыгали одно через другое, и глаза тоже прыгали из стороны в сторону. Глядя на нее, слушая ее речь, невольно думалось о ее сердце. Оно представлялось сжатым от страха в маленький комок, покрытым нарывами, исцарапанным, и оно едва смело дышать.

— Я выздоровела... — виновато опуская голову, сказала девушка и тихонько добавила:

— Меня теперь хотят судить за это...

Она выразилась неточно: судить ее хотели не за то, что она выздоровела, — это ещё не принято у нас, — а за покушение на самоубийство.

Мы разговорились. Она, оказалось, выпила на двадцать копеек нашатырного спирта и подлежала духовному суду.

Рукопись Клавдии Гросс получила название «Исповедь» и была опубликована в осенью 1899 г. в газете «Северный курьер», издававшейся на деньги В.В. Барятинского, счастливого супруга актрисы Л.Б. Яворской.

Некоторое время девица Гросс жила под покровительством Горького, купившего ей ту самую швейную машинку для наполнения досуга. Дальнейшая судьба девицы Гросс неизвестна, но след в вечности она оставила: некоторые черты ее были использованы Горьким для образа проститутки Насти — героини пьесы «На дне». Ее Амфитеатров в своем обзоре беллетристики о падших женщинах ставил отдельно, как образ с оригинальным содержанием, выходящим за рамки традиции, заложенной Достоевским. «Особо, в стороне, — читаем у Амфитеатрова, — поставить приходится только Настю Максима Горького, рассмотревшего демократическими, родственными глазами своими нечто новое и заветное, чего раньше проститутка не показала ни кающемуся барину, ни разночинцу, ни купцу». Что же это новое и заветное рассмотрел Горький? Лучше всего об этом рассказала первая исполнительница роли Насти на сцене — актриса О.Л. Книппер: «На ней какая-то старая, драная ночная кофточка, сквозь которую виднеется голое тело, и ничего больше у нее не осталось — ни пуговки, ни бантика, ни шпилечки — ничего, чем хотелось бы прельстить клиента. Все прожито, пропито, и только всего имущества, что эти лохмотья да рваная замусоленная книжка «Роковая любовь», которую она прижимает к себе, которую не отдаст она ни за какие блага мира. Она конченая, испитая вся, и только и есть у нее эта маленькая частица человеческого: мечта о Гастоне в лаковых сапожках, мечта, которой она верит и за которую цепляется. И эта мечта, пусть нелепая, уродливая, ставит ее все же выше обычного мещанина».

И как тут не вспомнить чеховскую миниатюру о проститутке и телеграфисте? Ведь этот мотив — заветная мечта, родившаяся из копеечного любовного романа, — часть комического приема. Будничная болтовня телеграфиста об исправлении падшей пробуждает в заветном уголке души вполне смирившейся и с развратом, и с оскорблениями проститутки надежду на лучшую жизнь, в которой ее, Катю, такую, какая она есть, полюбит некий герой и спасет от участи быть публичной женщиной.

И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то... Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой... Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже...

Впрочем, Горький, работая над замыслом пьесы «На дне», вряд ли мог помнить о миниатюре Чехонте, напечатанной в «Осколках» в начале 1880-х гг. Был в то время другой литературный ориентир, и столь крупный, что затмевал, наверное, любые другие. Речь идет романе Л.Н. Толстого «Воскресение», первые главы которого начали появляться на страницах «Нивы» с марта 1899 г.

Чехов, продавший литературные права издателю «Нивы» Марксу, журнал получал аккуратно. Однако утверждал, что романа Толстого не читал до выхода последней главы. Читать частями Чехов не любил. Он писал об этом в письме к Горькому 24 августа 1899 г.: «Вашего Фому Гордеева я читал кусочками: откроешь и прочтешь страничку. Всего Фому я прочту, когда кончите, читать же ежемесячно по частям я решительно не в состоянии. И «Воскресенье» я тоже не читал по той же причине». Тем не менее нельзя поверить, что новый роман крупнейшего литератора-современника, молчавшего больше 20 лет, не манил Чехова, а спокойно лежал на письменной столе. Скорее уж Чехов просто отказывался обсуждать роман, не дочитав его до конца.

Весной 1899 г. в квартиру в доме Шешкова пришел неожиданный гость — Л.Н. Толстой. Зимой Лев Николаевич прочел чеховскую «Душечку» и пришел в неподдельный восторг оттого, как верно автор угадал мысли Толстого о предназначении женщины. «Душечку» Толстой читал про себя, читал вслух домашним и гостям, настоятельно советовал читать всем знакомым и даже хлопотал об устройстве чтений. Как только Чехов приехал в Москву, Толстой явился к нему. Но вот незадача — автора не оказалось дома. Делать нечего — Лев Николаевич оставил приглашение к обеду. Антон Павлович приглашение принял. Чем угощал Толстой и о чем говорили — Чехов об этом никому не рассказывал, хотя сам факт приглашения льстил его самолюбию. «Был у меня Л.Н. Толстой, и я был у него, обедал», — эта строка из чеховского письма и есть все, что известно. Но сложно поверить, чтобы на том обеде не говорили о «душечках» и о падших женщинах, а также об их отношении к мужчинам.

Спустя два месяца после того обеда Чехов вдруг увлекся беседами с падшими женщинами. Итогом этого увлечения стали наброски двух глав, которые исследователи творчества Чехова относят к задуманному писателем продолжению повести «Мужики». Наброски никогда не были закончены. Повесть из жизни московской проститутки не была написана. Однако в дополнение к написанным листам сохранились еще и заметки на отдельных листах, позволяющие в общих чертах составить понятие о сюжете незаконченной повести. Герои повести — вдова Николая Чикильдеева Ольга, дочь Саша и Клавдия, сестра Ольги, проститутка.

Сестра Ольги, Клавдия Абрамовна, жила в одном из переулков близ Патриарших прудов, в деревянном двухэтажном доме.

В первой же фразе Чехов беспощадно устанавливает место действия. Сегодня это, пожалуй, самый фешенебельный квартал города, резиденты которого нередко воображают себя новой знатью. А в конце XIX в., пока не пришел дух новостроя в эти узкие переулки, квартал между Тверским бульваром и Большой Садовой был настоящей трущобой.

Там же, кстати, жил и Васильев, герой рассказа «Припадок». Читаем у Чехова: «в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар». Для москвича — чеховского современника было понятно, что раз студент, то речь идет о Козихе — Большом и Малом Козихинских переулках, которые на самом деле на бульвар не выходят. На Тверской бульвар выходит Малая Бронная улица. Именно эта улица является главной артерией квартала Патриарших прудов, соединяя Бульварное и Садовое кольцо.

Есть в Москве один шумный квартал,

Что Козихой давно прозывается.

От зари до зари, лишь зажгут фонари

Шумной толпой там студенты шатаются...

Так пелось в одной студенческой песне. А вот как Козиху описывала Л.А. Лашеева, публиковавшаяся под псевдонимом М. Басанов: «Козиха была мрачная и грязная, на стоящая московская улица, собственно, даже и не улица, а целая сеть маленьких, узеньких, кривых переулков, натыкавшихся друг на друга и пересекавшихся по всем направлениям». В тон ей пишет о Козихе П.К. Иванов: «Невзрачные деревянные домишки с полинявшей краской, грязные, противные. Иногда кирпичный двух- или трехэтажный дом <...> с облупившимся карнизом, покрытый смрадной плесенью здешних улиц. Небольшие колониальные лавочки с немытыми окнами. Отталкивающего вида ворота. Безобразные дворы — антисанитарные до последней возможности. И всюду вонь, смрадная вонь подвалов, отхожих мест и помойных ям. <...> Население почти сплошь состоит из пролетариата — людей без определенных занятий, мелких канцелярских служащих, вдов и женщин разного типа. Весь состав богемы Тверского бульвара имеет убежище в этих местах. <...>

Вот, например, этюдец с натуры... Лестница на второй этаж, окутанная клубами белого пара от парящегося грязного белья (внизу прачечная). Приторно-тошнотный запах. Комната за 15 руб. в бельэтаже. Стен нет — вместо стен перегородки; за одной перегородкой помещается милое, но падшее создание, лет 30 — вечно пьяное. В ее комнату дверь. Другая дверь в комнату супругов. Его целый день не бывает дома. Зато «она» дома целый день. Об этом сообщает она сама, умильно и сладко глядя на вас. На руках у примерной «супруги» ребенок».

Таковы были переулки «близ Патриарших прудов», или «выходящие на Тверской бульвар». В них, разделенные перегородкой, квартировали студенты университета и уличные проститутки. Два мира, два противоположно направленных жизненных потока сосуществовали рука об руку: стремящиеся к свету науки и искусства юноши и все глубже увязающие в илистом дне жизни женщины. В рассказе «Припадок» Чехов показывает соприкосновение этих двух миров. В сюжете и в фабуле нет ничего нового. Чеховский герой студент Васильев невинен и чист душой, подобно как минимум двум литературным предшественникам: герою повести Гоголя «Невский проспект» художнику Пискареву и герою повести Гаршина «Надежда Николаевна» художнику Лопатину. Обоих художников соприкосновение с миром разврата приводит к гибели. Студент Васильев стало быть вслед за Пискаревым и Лопатиным должен бы тоже умереть — убить себя или сгореть в лихорадке. Но финал иной: приятели ведут Васильева к психиатру, тот дает ему успокоительного, и смертельно мучительная острота переживания снимается в течение нескольких минут.

И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно, шум экипажей не казался раздражительным и тяжесть под сердцем становилась всё легче и легче, точно таяла. В руках у него было два рецепта: на одном был бромистый калий, на другом морфий... Всё это принимал он и раньше!

Ирония на грани насмешки — чувствительные герои Гоголя и Гаршина просто вовремя не приняли капли! Впрочем и начал Чехов с гротескной ситуации, приступив к повествованию со слов: «Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни», ведь сразу же затем он сообщает читателю, что герой живет на Козихе. Всякий, кто знал Москву, понимал, что падшие женщины живут за перегородкой, они — соседки Васильева. Они каждый вечер на бульваре, их нельзя не заметить. Они водят к себе мужчин, этого тоже нельзя не заметить. Но Васильев или абсолютно отрешен от грешного мира, или видит в тех, кто с желтым билетом гуляет по бульвару, честных тружениц. Таков был герой молодого Чехова — удивительный студент с Козихи.

Зрелый Чехов нашел в тех же переулках других героев, вернее героинь, — Клавдию Абрамовну и ее племянницу Сашу. Их история не была написана до конца. Дошедший до нас отрывок рисует не менее удивительный, даже гротескный образ. Опрятная, обходительная, добродетельная Клавдия Абрамовна — проститутка. Она добра к племяннице, как бывают добры люди деликатного воспитания: вежлива, ласкова, внимательна. Она уважаема: ее зовут по имени и отчеству, а сестру ее, верную жену и мать — только по имени. В жизни Клавдии Абрамовны нет места скандалу, у нее есть манеры, она знает, что девушкам неприлично случать разговоры прачек. Прачки — вот настоящее дно женской доли.

«Тринадцатичасовое согбенное положение в сырой, парной прачечной над грязною лоханкою, наполненною щелоком и вонючею водою, или полоскание белья на речном плоту, при двадцати градусном морозе — труд каторжный. И за весь этот каторжный труд, прачка-поденщица получает тридцать пять, сорок копеек в день и кой-какие харчи. Результатом трудового дня бывают: разъеденные щелоком и растрескавшиеся руки, ломота в спине, воспаление глаз; валовым результатом: ревматизм, горячка, тиф», — так описывал труд прачек Н.А. Лейкин и никто никогда не обвинял его в преувеличении. Вот поэтому гоголевская роковая красавица отвечала Пискареву на его готовность жениться:

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Дно женской доли — жить своим трудом. Честный труд женских рук ценился еще меньше, чем продажная покорность женского тела. По сравнению с прачками Клавдия Абрамовна жила, как барыня. И может быть оттого не чувствовала унизительности ремесла проститутки. «Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса», — признавался себе студент Васильев. Не ради ли того же блеска и красоты ушла от мужа на панель Клавдия Абрамовна? Иначе ее ждали мужнины побои, поденщина или сдельщина, а к ней — бесконечный домашний труд, попреки и положение полуприслуги, ведь в мещанской среде уважение шло рука об руку с деньгами, а Клавдия, как и Ольга, были из бедных.

Вместо побоев и оскорблений Клавдия Абрамовна выбрала «блеск, красоту, грацию, страсть, вкус». Конечно, в своем ограниченном понимании женщины, вышедшей из среды, где голод и тяжелый труд старили женщин уже к тридцати годам. Но чем это понимание отличается от восторга Марины Цветаевой, посвященного Тверской ее юности?

Колыбель золотого рассвета,

Удивления миру, что утром дано...

Вот окно с бриллиантами Тэта,

Вот с огнями другое окно...

«Колыбель золотого рассвета» чеховской Клавдии Абрамовны, да и другой чеховской героини — портерной сиделицы Тани из миниатюры «Отставной раб», связана с обманчивым блеском шикарных витрин главной улицы Москвы. Читая наброски, мы узнаем, что будучи молодой Клавдия Абрамовна бывала в маскарадах, где кутили пьяные купцы и приказчики. Искала клиентов она и в булочной Филиппова. В той самой, где и Чехов любил пить кофе, считая обстановку вполне культурной. И даже постаревшая и уставшая от жизни, Клавдия Абрамовна все еще дорожила иллюзией того, что она дама, что она достойна занять место в мире, где горят яркие огни, есть красивые вещи и существует деликатное обращение с женщинами.

...Иногда, впрочем, в хорошую погоду, она прогуливалась по Малой Бронной и по Тверской, гордо подняв голову, чувствуя себя важной, солидной дамой...

Вид на Тверской бульвар с колокольни Страстного монастыря

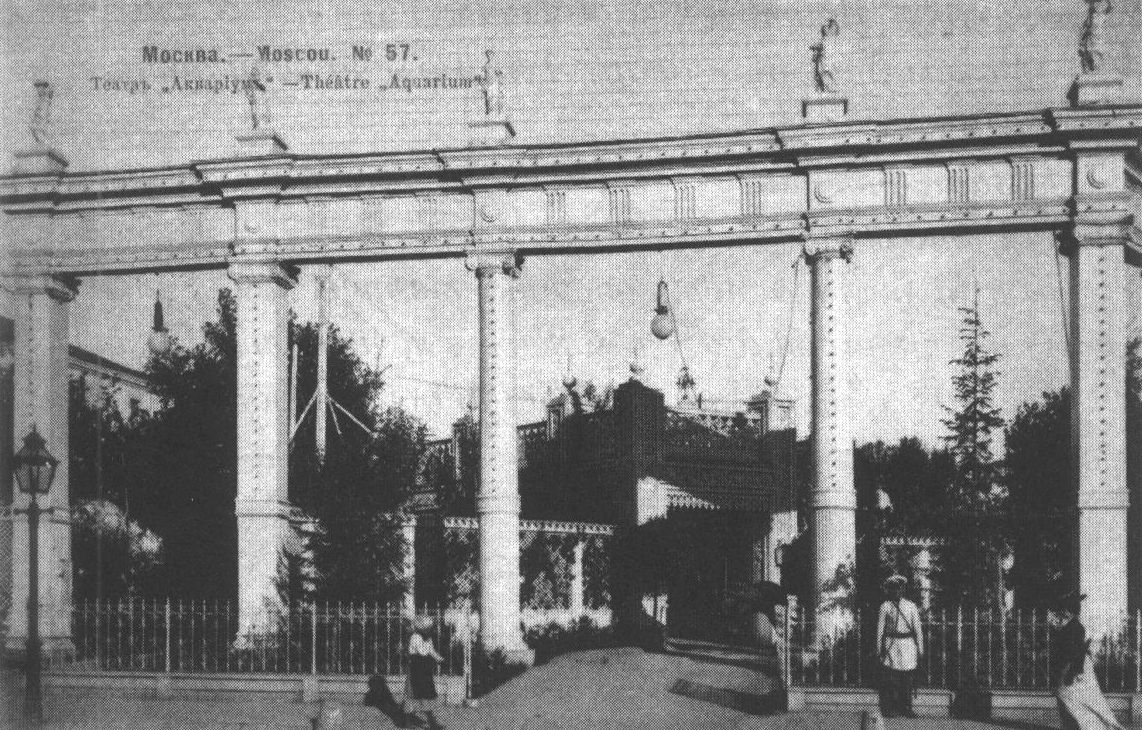

Сад «Аквариум» на Садовой. Открытка начала XX в.

Камергерский переулок. Справа театр Лианозова. Открытка начала XX в.

Театр «Олимпия» в саду «Аквариум»

Сестры Баррисон

О.Л. Книппер в роли Насти

Вид на Малую Бронную улицу от Тверского бульвара

Примечания

1. Это отец и его дитя (нем.).

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |