«Чайку» убивали дважды: первый раз — в премьерном спектакле Александринки в 1896 году, второй — исподтишка — в литературном проекте, именуемом «Борис Акунин», явившемся читающей России на рубеже XX—XXI веков.

Понятно, что переводчик и беллетрист Григорий Чхарташвили, придумавший этот проект, кое-какое отношение к Борису Акунину имеет, но формально с него взятки гладки: какой спрос с Бориса Акунина, никогда реально не существовавшего.

Борис Акунин — литературная мистификация, своеобразный вариант поручика Киже.

Поручик Киже, напомню, игра ума Юрия Тынянова. Герой одновременного рассказа.

Игра эта понятна: по Юрию Тынянову, человек в России — ничто. Живая душа гроша ломаного не стоит. Иное дело — формуляр, в который внесены какие-то важные для службы сведения — чин, звание, должность.

Для Бориса Акунина игра с читателем интересна как определенный процесс — как рыбная ловля на блесну.

Привлекательно, но не съедобно. Если иметь в виду блесну.

Дура-рыба все ж таки на эту приманку клюет — цикл романов об Эрасте Фандорине пользуется читательским спросом. Знаменитый сыщик уже и на экране появился.

Юрий Тынянов писал: «Там, где кончается документ — я начинаю». Для автора «Кюхли», «Смерти Вазир-Мухтара», «Поручика Киже» это означало одно: реальная историческая правда уступает место правде художественной, лишний раз доказывая, что творческой фантазии пределов нет.

Для Бориса Акунина документом стала чеховская «Чайка». Взяв за основу фабулу пьесы с ее трагическим четвертым актом, Б. Акунин сочиняет детективное продолжение: Константин Гаврилович Треплев не покончил жизнь самоубийством, а застрелен. Кем? Одним из тех, кто в этот момент находился в усадьбе Сорина.

Тот, кто помнит канонический чеховский текст, знает: в доме Петра Николаевича в тот вечер присутствовали все действующие лица пьесы. Следовательно, надо лишь установить, как говаривали древние, «кому это выгодно», и убийца будет найден. Разворачивается расследование в духе «Чисто английского убийства» или «Двенадцати негритят», в ходе которого каждый (!) из персонажей пьесы (за исключением Аркадиной) признается в том, что именно он имел основания не любить Треплева и потому убил Константина Гавриловича.

Чехов написал пьесу о людях, которые не могут распорядиться своими собственными жизнями и потому несчастны.

Чеховская «Чайка» — пьеса о загубленной жизни.

О жизни, общее течение которой не соответствует представлениям о ней персонажами пьес.

В этом их трагедия.

Борис Акунин написал пьесу о людях, живущих в атмосфере нелюбви, жестокости, зависти, ревности. И потому — готовых истребить того, кто рядом.

Жизнь пошла, говорит Чехов, потому что человек, эту пошлость осознающий, ничего в своей жизни менять не хочет, приноровился к этой пошлости, попривык к ней и, внутренне ей сопротивляясь, внешне все-таки принимает жизнь такой, какая она есть.

Что, в сущности, выглядит самоубийственно.

Жизнь не просто пошла, говорит Борис Акунин, она подла в своей основе, мы все живем по волчьим законам и жалеть нас нечего. Человек бесстыж и нестеснителен в своей бесстыжести.

Ни жалеть его, ни сочувствовать ему не следует.

Травестирование великих текстов — явление не столь редкое в современной российской литературе; вспомним, например, комедию Григория Горина «Чума на оба ваших дома», в которой оживают персонажи шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Важно понять — зачем это нужно современному литератору? Что за этим стоит — озорство, литературное хулиганство, кризис в поиске тем?

Наконец — безумное стремление приподняться до уровня классики?

Издательства «ОЛМА-Пресс» (Москва) и Санкт-Петербургский «Издательский Дом «Нева» выпустили чеховскую и акунинскую «Чайку» в одном томике, под одним переплетом. Только если перевернуть томик, то окажется, что творение Акунина по отношению к Чехову встало с ног на голову.

Борис Акунин не просто переписал Чехова — он дезавуировал его гуманистическую мысль.

Вопрос: во имя чего? Или — кого?

Во имя читателя, который ищет в тексте не мысль, не образ, а игру ума, неожиданный ход.

Борис Акунин — это литературная тенденция. Это сознательное стремление к эстетическому упрощению в изображении острых проблем современности, это сознательный отказ от показа сложностей психологии. Жизнь проста, очевидна и ничего не надо усложнять.

Прием «изысканий», к которому прибегает в своей «Чайке» писатель, — ловушка: расследование предполагает углубленный интеллектуальный анализ, путешествие в глубины человеческого сознания. В акунинской пьесе всё фельетонно-плакатно, всё на поверхности: мир состоит из потенциальных преступников, каждый из которых с легкостью необыкновенной готов сознаться в содеянном.

«Нина: Сделала то, на что никогда не решились бы вы. Выполнила вашу работу, кажется, это так называется...» (с. 41, 83)1.

«Медведенко: Тут на меня будто затмение нашло. Схватил со шкафчика револьвер» (с. 50).

«Маша: Я стояла за окном и думала: довольно, довольно. Даже чайка, если ее долго истязать, наверное, ударит клювом. Вот и я клюну его в темя, или в высокий чистый лоб, или в висок, на котором подрагивает голубая жилка» (с. 55).

«Шамраев: Треплева застрелил я, вот этой рукой <...> И нисколько о том не жалею...» (с. 59).

«Полина Андреевна: Это я застрелила Константина Гавриловича! <...> Я все думала, голову ломала, как бы сделать так, чтобы Константин Гаврилович навсегда исчез из нашей жизни» (с. 61).

«Дорн: Этот ваш Треплев был настоящий преступник, почище Джека Потрошителя. Тот хоть похоть тешил, а этот негодяй убивал от скуки. Он ненавидел жизнь и все живое... Я должен был положить конец этой кровавой вакханалии, и невинные жертвы требовали возмездия. А начиналось все вот с этой птицы — она пала первой. (Простирает руку к чайке.) Я отомстил за тебя, бедная чайка» (с. 83).

Так кончается пьеса Бориса Акунина, каждый из героев которой, по мысли автора, — потенциальный палач.

Ибо — чужая жизнь не дорога.

Чеховские герои мучались, страдали, переживали — жили. В них текла живая кровь.

Они умели сомневаться.

Герои Акунина — рыцари без страха и упрека. Этакие ни в чем не сомневающиеся вершители судеб.

Исполнители приговоров, каждый из которых вынесен в соответствии с их персональным представлением о жизни.

Чехов расставался с героями «Чайки», жалея их, остающихся жить.

— Кого жалеть-то? — спорит с Антоном Павловичем Борис Акунин. — Этих? Да они бездушные роботы, а не люди.

Борис Акунин скептически относится к нравственным качествам человека.

Это, пожалуй, самое грустное в акунинской «Чайке».

В конце XIX века Чехов писал «Чайку» вопреки всем правилам сценического искусства, опровергая господствовавший в те годы театральный канон. Спустя сто с лишним лет Борис Акунин взялся опровергать Чехова. Это опровержение касается всего — и жанра, и структуры, и характеров действующих лиц, и самой природы звучащего со сцены слова, и символики пьесы. Опровержению, по существу, подвергается сам театр Чехова.

По своему жанру чеховская «Чайка» — ироническая трагикомедия. В соответствии с этим, во-первых, события в пьесе разворачиваются в переломный для каждого персонажа момент времени (трагикомическое мироощущение связано с относительностью существующих критериев жизни). Во-вторых, в «Чайке» налицо трагикомический эффект (одно и то же событие одновременно рассматривается и как трагическое, и как комическое — вспомним сцены объяснения Аркадиной и Треплева после покушения Константина Гавриловича на собственную жизнь и диалог между Тригориным и Аркадиной, когда Борис Алексеевич просит Ирину Николаевну «отпустить» его). В-третьих, в трагикомедии конфликт носит неразрешимый характер — финалы такой пьесы всегда открыты. Смерть Треплева в чеховской «Чайке» не развязывает ни одного из «узелков» — «лото» оказывается сильнее смерти, напоминающей всего лишь хлопок пробки в склянке с эфиром. В-четвертых, в трагикомедии отсутствует сочувствие какому-то одному из героев. В ней нет четкого деления на персонажей положительных и отрицательных.

Трагикомическое содержание «Чайки» (да и остальных пьес Чехова) окрашено в иронические тона, поскольку автор ощущает огромное противоречие между реальностью, в которой пребывают и Тригорин, и Аркадина, и Дорн, и Сорин, и Треплев, и Заречная, и Маша, и Медведенко, и Шамраев, и Полина Андреевна, и стремлением не обращать внимание на нее (так живут и Треплев, и Заречная, и Аркадина, и Маша) или стремлением с этой жизнью примириться (Тригорин, Дорн, Полина Андреевна, Медведенко, Сорин).

Чехов сталкивает в своих пьесах не столько идеальное и реальное, сколько реальное и иллюзию.

Когда Нина говорит Треплеву, что в пьесе должны быть живые лица, тот искренне возражает: «Живые лица! Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах» (С., XIII, 11).

Формула эта бесперспективна, говорит Чехов.

Чехов не верит в спасительность иллюзорного мира. Разлад героя с миром оборачивается не борьбой с этим миром, а самокопанием и утешением, что сделать ничего было нельзя: мишура иллюзий так пленительна. Герои чеховских пьес растерянно плутают в пространстве мироздания.

Н.Я. Берковский в середине прошлого века писал, что в «Чайке» «всюду и у всех — жизнь, не дающаяся в руки человеку, ускользающая от него — всюду неисполнимые желания, все сидят у порога и созерцают свое расколотое корыто»2.

Никак не сбывается желаемое.

Чувство Нины Заречной к Тригорину безответно.

Полина Андреевна никак не может добиться ответного чувства Дорна.

Маша понапрасну ищет душевного отклика Константина Треплева.

Треплев теряет Нину.

Медведенко никак не может заручиться любовью своей жены.

Клубок взаимоотношений не распутывается — за какую ниточку жизни не потяни, она вдруг оказывается накрепко стянутой неотменимыми переживаниями.

В «Чайке» Бориса Акунина никакой рефлексии герои не испытывают. Нет ни самокопания, ни внутренней тревоги за состояние собственной души — каждый из персонажей с готовностью признается в несодеянном не для того, чтобы облегчить душу покаянием, а потому, что такова специфика — трагифарса, жанра пьесы, написанной Акуниным. В фарсе жизнь абсурдна по своей сути, нормальному герою в ней существовать невозможно, поэтому пространство жанра заполняется персонажами-масками. У Акунина это Ревнивец, Простак, Циник, Кликуша, Завистник, Мститель, Экспериментатор, Обольстительница, Несчастная.

Роли жестко распределены, остается только их выучить и продекламировать, мало заботясь о естественности переживаний. Тем более что фарс не требует изображений богатства внутреннего мира персонажей.

В фарсе все предельно театрально, максимально искусственно — здесь можно время поворачивать вспять, останавливать, заменяя условность зрелища гиперусловностью действия. Неслучайно Акунин предлагает семь дублей одной и той же ситуации расследования случившегося. И каждому из дублей предшествует одна и та же ремарка: «Часы бьют девять раз» (с. 35), каждый раз ведущий следствие Дорн начинает эпизод одной и той же фразой: «Отстают. Сейчас семь минут девятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. (Вздыхает.) Давайте разбираться» (там же). И каждый раз повторяет одну и ту же фразу Аркадина: «Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой» (с. 37).

Повтор, как известно, прием, убивающий пафос.

Точнее — рождающий пафос комический. Акунин подменяет тонкую и грустную чеховскую иронию по поводу человеческого несовершенства сарказмом человека, убежденного в том, что нравственность — категория, придуманная философами для самоуспокоения.

В союзники взят Чехов. Его знаменитые филиппики, объясняющие интеллигенции ее собственную сущность, доведены до абсурдного истолкования. Разумеется, начитанный Чхараташвили хорошо знает известные чеховские слова: «Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать, которая не женится и отказывается воспитывать детей и т. д. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях» (П., III, 309).

Так писал Чехов Суворину 27 декабря 1889 года, и одной этой тирады формально вполне достаточно для того, чтобы мог Борис Акунин обосновать свое право расправиться с персонажами «Чайки». Какие там «вялые мышцы», когда Нина легко и просто рассказывает в подробностях о том, как она убивала Треплева: «Я готова была на то... чтобы (едва слышно) отдаться Косте. Лишь бы отвлечь его от мысли об убийстве, лишь бы спасти Бориса. Мы стояли у стеклянной двери. Он взял меня за плечи, стал целовать в шею, и вдруг я почувствовала, что не вынесу, что это выше моих сил. Вижу — на секретере револьвер. Лежит и поблескивает в свете ламп... Это было как символ, как знак свыше. Я прошептала: «Погасите лампу!» А когда он отвернулся, схватила револьвер, взвела курок... Я умею стрелять. Меня офицеры научили — в прошлом году, когда я гастролировала в Пятигорске. <...> Я чайка... Я — чайка» (с. 41).

В монологе Обольстительницы все актерски точно выверено (на что обращает внимание Аркадина — ей ли, знаменитой хозяйке провинциальной сцены, — не распознать игру: «Разыграет перед присяжными этакую вот чайку, и оправдают... Такую рекламу себе сделает на этой истории! Позавидовать можно. И ангажемент хороший получит. Публика будет на спектакли валом валить» (с. 42).

Заречную допрашивают первой, и она самооговором своим прокладывает дорогу остальным: в признании есть некоторая выгода. А то, что на карту поставлена жизнь, так это жизнь чужая — треплевская. Ее не жалко.

У Чехова Нина не любит Треплева, но говорит об этом не прямо: «В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц». Акунину недомолвки не нужны: «Я получала от Кости письма и знала, что он совершенно спятил... Я почувствовала, что не вынесу, что это выше моих сил» (с. 40).

— Вы плохо знаете интеллигенцию, добрейший Антон Павлович, — говорит Акунин, — образца кредитных бумажек она придумать не может, а вот придумать для себя безнравственные занятия — с огромным удовольствием... Уж поверьте мне, повидавшему своих собратьев по прослойке спустя сто лет после вас. Я знаю, о ком пишу. Вы же сами утверждали: «Было лучше — стало хуже».

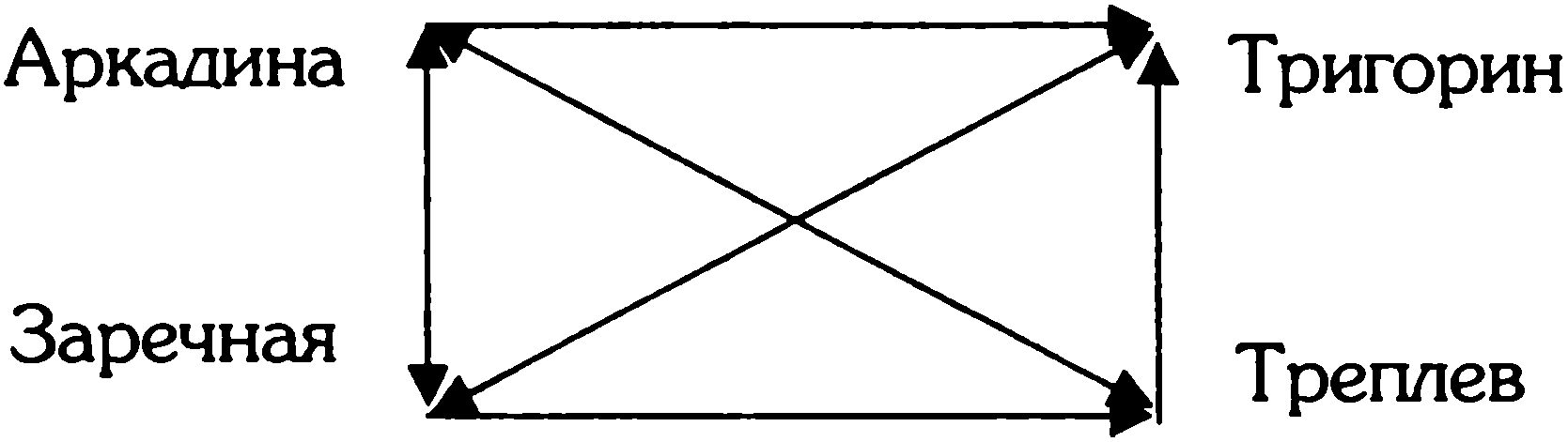

Отвергнув чеховский вариант «Чайки», Акунин расправляется и со структурой пьесы. После «Иванова» Чехов отказывается от принципа единодержавия героя. В «Чайке» в центре внимания оказываются две схожие друг с другом пары: стареющие актриса и писатель (Аркадина — Тригорин) и молодые актриса и писатель (Заречная — Треплев). Пары эти образуют прочный «каркас»:

Аркадина — Заречная — Тригорин; Тригорин — Заречная — Треплев; Аркадина — Треплев — Тригорин; Аркадина — Треплев — Заречная. В этих треугольниках переплетаются узы семейные, любовные, нравственные, профессиональные. Все непрочно, размыто, тревожно. Предубеждения и опасения, надежды и разочарования, молодость и старость, трепетность и настойчивость...

Показательно, что взаимоотношения пар, несмотря на формальное свое сходство, отличаются друг от друга: в притязаниях Аркадиной на Тригорина больше комическою, чем драматического (или — трагического). Ирина Николаевна не может не понимать, что она — «уходящая натура» (недаром одергивает Аркадина Шамраева, вспоминающего некогда известных актеров: «Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных» (С., XIII, 12). Себя к разряду «допотопных» Аркадина относить не хочет).

Для Тригорина «подвернувшаяся» провинциальная барышня, мечтающая стать актрисой, — повод не столько вернуть себе, стареющему, угасающие, видимо, чувства, сколько реальная возможность освободиться от жестких объятий Аркадиной.

Между «Отпусти!» и «Я остаюсь!» — пространство переживаний колеблющейся души, уставшей от диктата Аркадиной.

Пространство, заполняемое несклонностью к переменам.

«Привычка свыше нам дана, заменой счастию она». Что уж тут скажешь?

Отношения Треплева и Нины трагичны по своей сути. Дело тут не только в отсутствии чувства взаимопонимания. Трагизм Нины — в ее заблуждении относительно своих планов покорения жизни: Тригорину она не нужна, большой сцене — тоже.

Но верить в это не хочется.

Прервать заблуждения любимой девушки Треплев не в состоянии. В этом — его трагизм.

Творческий успех — ничто по сравнению с крахом душевным.

Так подготавливается трагическое пресекновение собственной жизни.

Но самоубийство Треплева — только эпизод в бессмысленно расходуемой жизни.

Традиционный бочонок лото — что может быть очевиднее такой неизменной реальности!

В сущности, каждый, подчиняясь неизбежности жизни, убивает — того не подозревая — сам себя.

Перед жизнью все одинаково беспомощны.

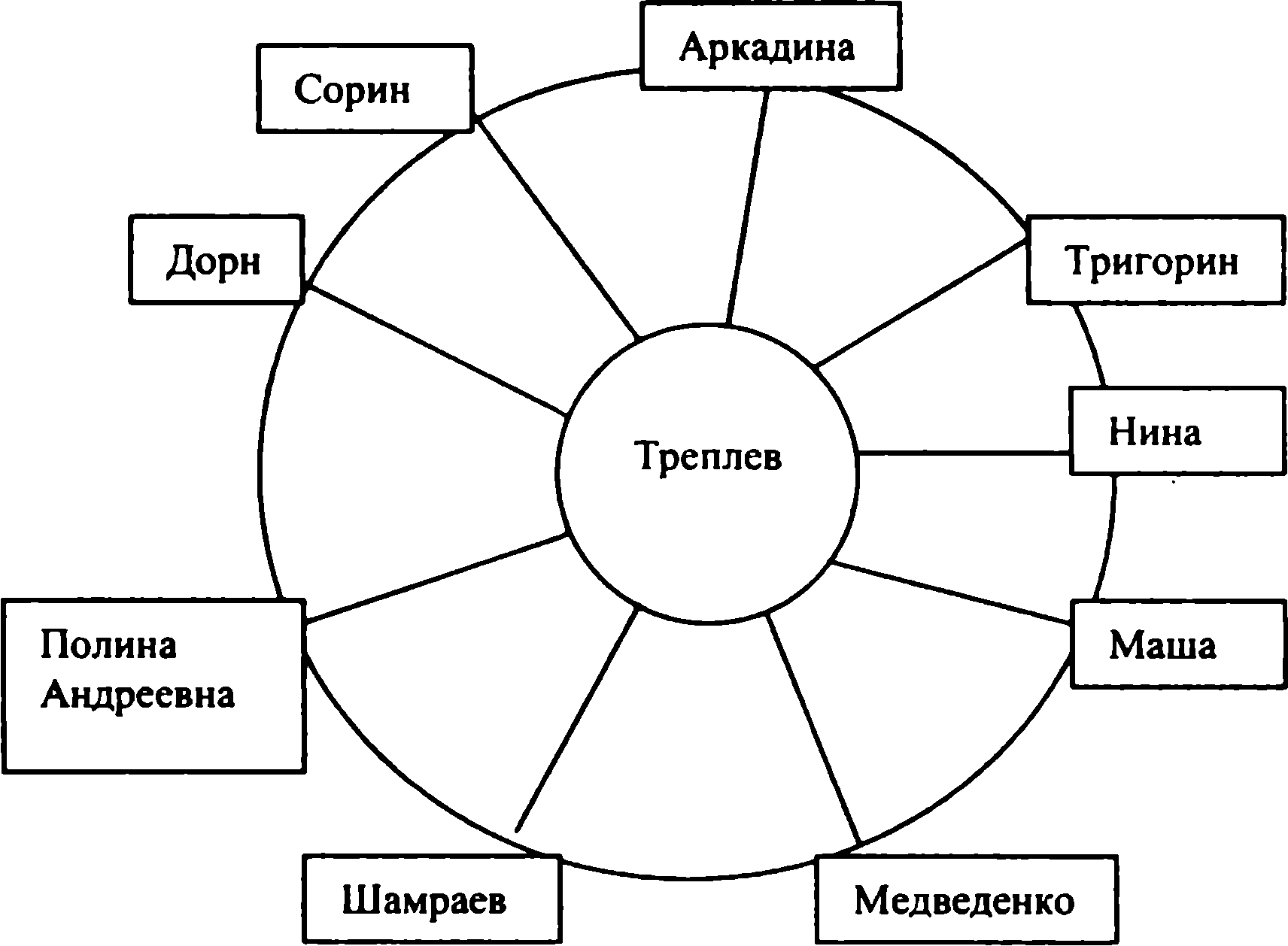

В акунинской «Чайке» господствует жестокое единодержавие — в центре (как это ни выглядит парадоксально) Константин Треплев, лежащий с простреленной головой за сценой. От него тянутся ниточки-радиусы к дугам окружности.

Треплев у Бориса Акунина — побудительный мотив поступка каждого из персонажей. Каждый раздражен личностью Константина Гавриловича, каждый (почти каждый) усматривает в его существовании угрозу собственному спокойствию.

Акунинские герои ответственность за собственную жизнь не приемлют: виноватый есть — Константин Гаврилович Треплев. Такой подход естественно отменяет потребность в нравственном самоанализе.

Более того, почти у каждого персонажа появляется потребность в убийстве. А начали-то свою жизнь все эти десять человек в чеховской «Чайке».

Акунин разрушает замысел Чехова и характером звучащего в пьесе слова. Репетируя в сентябре 1917 года «Чайку», К.С. Станиславский подчеркивал: «В чеховской драматургии слова — не главное. Это не Островский. Надо искать подлинные чувства»3. Ткань чеховской «Чайки» соткана из причудливого орнамента текста, подтекста и контекста. Из слов-символов, за которыми исчезает буквальный смысл и угадываются лишь контуры настроений.

«Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна» (С., XIII, 5).

Так открывается чеховская «Чайка», а далее следуют реплики, смысл которых гораздо шире их буквального коммуникативного, говоря современным языком, содержания.

«Треплев. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно» (С., XIII, 8).

«Нина. А меня тянет сюда к озеру, как чайку...» (С., XIII, 10).

«Аркадина. Вы всегда спрашиваете про каких-то допотопных» (С., XIII, 12).

«Сорин. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел» (С., XIII, 48).

Театр Чехова, как известно, имеет в своей основе сценическое повествование, суть которого в опоре на романное мышление (в пространно-временной разомкнутости изображаемого мира, в параллельном развитии сразу нескольких фабульных линий, в той роли, которая отводится в пьесах внесценическим персонажам и внесценическому действию). Сведя к минимуму фабульную интригу, Чехов перенес смысловой акцент на слово, произносимое на сцене (именно — на сцене, а не со сцены). Чехов отказывается от монологов, бросаемых в зал; персонажи его пьес говорят не со зрителями и даже — как будто — не друг с другом, а ведут нескончаемые диалоги сами с собой. При этом звучащее слово четко вписано в контекст происходящего (вспомним монолог Нины об одиночестве мировой души в пьесе, написанной Треплевым).

Акунин, кажется, готов идти вслед за Чеховым, но это у него получается плохо. Слишком демонстративно звучит слово в устах персонажей акунинской «Чайки»: «Это, должно быть, невыносимо — красное на зеленом. Почему ему непременно нужно было стреляться на зеленом ковре? Всю жизнь — претенциозность и безвкусие» (с. 24). Так Аркадина реагирует на смерть сына.

Когда в «Трех сестрах» Ольга замечает, что на Наташе зеленый пояс и это нехорошо, за этими словами угадывается не только скрытое раздражение пошлым вкусом будущей золовки, но и недовольство ее вторжением в Прозоровский дом. Аркадина, обращая внимание на сочетание цветов — «красного на зеленом», нравственно убога. Могут возразить: Акунин сознательно выставляет героиню в нелепом свете, но беда автора обновленной «Чайки» в том, что чеховская Ирина Николаевна при всех ее недостатках вряд ли вела бы себя так, как того хочет Акунин.

Реплики других персонажей акунинской «Чайки» столь же лишены оттенков: «Капризный, эгоистичный, жесткий мальчишка. Признаюсь, он мне совсем не нравился» (с. 32) (Дорн о Треплеве); «Борис, отведи меня в какой-нибудь удаленный уголок, где я могла бы завыть, как раненая волчица» (с. 33) (Аркадина Тригорину); «Что вы лежите как утопившаяся Офелия» (с. 39) (Дорн Заречной); «Этот барчук, этот бездельник растоптал мою жизнь» (с. 50) (Медведенко о Треплеве); «Папа называет меня дурой, а я очень хитрая» (с. 53) (Маша о себе самой); «Бестыжая тварь!» (с. 55) (Шамраев о дочери).

И т. д.

В чеховской пьесе все действие держится на заглавном образе-символе — чайке, как бессмысленно загубленной жизни. Сначала чайка — просто птица, от нечего делать убитая Треплевым и брошенная к ногам Нины («Скоро таким же образом я убью самого себя» — С., XIII, 27). Затем это псевдоним Нины Заречной («Она подписывалась Чайкой» — С., XIII, 50). И, наконец, чучело птицы, сделанное, кажется, по заказу Тригорина, на что тот категорически возражает: «Не помню» (С., XIII, 55). Жизнь истекла из живого существа — остался только муляж. Подобие ранее сущего.

В пьесе Чехова жизнь истекает медленно, но с очевидной неизбежностью.

В пьесе Бориса Акунина вместо неявных самоубийц появляются потенциальные убийцы. Каждому было за что расправиться с Треплевым, но более всего этого жаждал Дорн, страшный «защитник наших меньших братьев от человеческой жестокости и произвола» (с. 83). Этакий натуралист-экспериментатор, ставящий свои опыты на живых людях. А чего человека жалеть-то?

Человек, по Дорну, «всего лишь один из биологических видов, который что-то очень уж беспардонно ведет себя на нашей бедной, беззащитной планете» (с. 83). И этой никем не доказанной «правоты» достаточно для того, чтобы убрать неугодного с лица земли.

Право на выстрел имеет каждый, говорит Акунин, было бы за что убивать, но так как человек аморален по своей сути, значит, есть — за что.

В акунинской пьесе чайка — единственная невинная жертва, требующая отмщения.

Возмездия от руки самого сильного.

Жестокость становится одним из существенных компонентов нравственности.

В представлении многих людей.

Их — жалко.

Как жалко и Антона Павловича Чехова, который верил в добрых людей.

И с которым так безжалостно обошелся Борис Акунин.

Примечания

1. Чехов А., Акунин Б. Чайка. М., СПб.: ОЛМА-Пресс, Нева, 2001. — 105 с. (все ссылки на это издание даются внутри текста).

2. Берковский Н. Я. Литература и театр. — С. 387.

3. Станиславский репетирует «Чайку» // Театр. — 1985. — № 2. — С. 138.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |