Уже само сопоставление имен А.П. Чехова и некоторых современных драматургов, скажем, Николая Коляды, может восприниматься как исследовательский релятивизм. Действительно: ассоциации, парафразы, использование мотивов, стилизация, — все это не гарантия творческого развития и продолжения традиций чеховской поэтики. В то же время следование чеховской традиции при внешней несхожести художественных манер может ощущаться глубинно, когда оно, это следование, проявляется сущностно, в едином ценностном подходе.

Если укорененность в чеховской традиции очевидна и непосредственна для Алексея Арбузова, Александра Володина и Александра Вампилова, то гораздо менее очевидна и более опосредована она для представителей «новой драмы» 80-х годов XX века.

Тем не менее рассмотрение творчества современных авторов в ключе театрально-драматургической эстетики А.П. Чехова дает возможность проследить главные типологические схождения и, что не менее важно, отличия1 разных (по всевозможным параметрам) художественных миров, не объединенных рубежным переходным временем, эпохой «промежутка» и общим героем — человеком «порогового сознания».

Бытование традиций чеховской поэтики в современной драме во многом помогает прояснить феномен «нового художественного зрения» нынешних отечественных драматургов. Так, далеко не случайно Э.А. Полоцкая рассуждает о «...посредничестве Чехова между литературой двух веков в изображении человека»2, указывая, что именно в этом посредничестве и заключается «...историческая миссия Чехова-художника. Оно поднимает его творчество до высот, которые под силу только Гению»3.

Эту же мысль развивает и В.Б. Катаев, цитируя итальянского философа и литературоведа Витторио Страду: «В действительности Чехов не столько «поэт конца», закрывающий одну литературную фазу и один исторический мир, сколько «поэт начала», новой фазы и нового мира. Это поэт «перехода» между двумя мирами — и только в таком понимании можно найти истоки тех проблем культуры в целом и литературы в особенности, которые ставят его творчество»4.

Принципиальной представляется мысль М.Ю. Хмельницкой о том, что Чехов «...открыл и сформировал в литературе и драматургии проблему современности: ценность личности... — есть величина постоянная. Как бы ни менялась Среда — мерилом мира всегда остается личность, а его мерой — жизнь человеческого духа»5. Особенно важно не забывать об этом сегодня, когда человечество очутилось в ситуации духовного «промежутка», в катастрофе атеистического тупика, без точки отсчета и меры вещей. Именно поэтому самые разные драматурги как бы прислушиваются к Чехову, говорящему, что люди не каждый день и не каждый час совершают нечто, из ряда вон выходящее. Зато те из чеховских героев, что «выбирают жизнь» (Нина Заречная, сестры Прозоровы, Иван Петрович Войницкий, Соня, Липочка, Варвара из рассказа «В овраге», Ольга Чикильдеева из рассказа «Мужики») в любой ситуации остаются людьми, верными себе, смиренно и стоически принимают свой Удел. И если в обыденном, житейском понимании они не могут быть благополучны и счастливы («Не дано!»), то в смысле духовном они — жертвы, одерживающие великую победу.

Н.В. Коляда поместил своих героев в ужасающий промежуток между мечтой и грязной реальностью, в тупик гуманитарного вакуума, но все-таки они жаждут веры. Уже при первом приближении складывается впечатляющая картина прямых параллелей с А.П. Чеховым: мотивы «Вишневого сада» отчетливо проявлены в «Полонезе Огинского» (1993), «Мурлин Мурло» (1989), пьесе «Ключи от Лерраха» (1993); «Трех сестер» — в «Персидской сирени» (1995), «Черепахе Мане» (1991), «Венский стул» (1991); «Дяди Вани» — в пьесах «Американка» (1991), «Попугай и веники» (1997), «Курица» (1989); «Чайки» — в пьесах «Курица», «Канотье» (1992), «Куриная слепота» (1996), «Нелюдимо наше море» (1986), «Чайка спела» (1989), «Театр» (1996).

Кроме того, в своих одноактных пьесах Н. Коляда использует чеховский прием самодраматизации. (Например, «Медведь» и «Черепаха Маня») А драматический монолог «Шерочка с Машерочкой» (1988) прямо перекликается и с водевилем-шуткой «Трагик поневоле», написанной по рассказу «Тоска». У Чехова герой изливает душу лошади, у Коляды героиня открывается кошке. Герой чеховской шутки просит в финале «револьвер», героиня Коляды отчаянно восклицает: «Да кто б меня усыпил!»

Заметим, что все одноактные пьесы Н. Коляды («Шерочка с Машерочкой», «Половики и Валенки» (1988), «Американка», «Попугай и веники», «Театр», и т. д.), как и водевили Чехова — эксцентрические по форме, но драматические — по содержанию. Как и у Вампилова, водевиль в любую минуту у Коляды «грозит» превратиться в драму, а драма всякий раз может «разрешиться» анекдотом.

Однако, как уже было сказано выше, формальное наличие чеховских мотивов — не главное. Н.В. Коляда вводит их в свои пьесы монтажно. Важно отметить разницу: это не коллаж, а монтаж, то есть смыслообразующее, смыслопорождающее сочетание.

Это оказывается возможным лишь с помощью неповторимой, ни с чем не сравнимой искренностью покаянной интонации Н.В. Коляды, «а нефальшивый голос в XX веке может быть только покаянным»6.

Почти каждая пьеса Н. Коляды так или иначе завершается мольбой, призывом, обращением; герои на разный манер вопиют, взывают, сокрушаются, пытаются смириться.

«Приди ко мне, Боооооог!!!!» («Мурлин Мурло»).

«Нет, главное, не мучить других... Бог меня наказал за все...» («Рогатка»).

«...Судьба у нас несчастная. Господь Бог так нам с тобой расписал на небе... Ну, да ничего... Мы недаром живем... нет, недаром...» («Чайка спела»).

«...Ангел мой, лети за мной, а я за тобой... Станем жить вечно... небо в алмазах... Не вечно... хоть как... жить» («Попугай и веники»).

К сожалению, в критике сложился некий стереотип восприятия Николая Коляды как живописателя «дна», певца так называемой «чернухи». Чего стоят одни только заголовки рецензий на спектакли по пьесам Н. Коляды! «Обращение Чайки в Курицу»7, «От Чайки — к интердевочке»8, «Мы едем, едем, вот только куда...»9, «Осталось только застрелиться?»10, «Раневская из Нью-Йорка»11; лишь одно название обнадеживает: «Почему нас покинул Бог, или Если бы знать...»12. В заголовках отчетливо прослеживается чеховская «линия», пусть и с очевидной тенденцией к снижению.

Между тем Н. Коляда создает свой мир — колоритный и самобытный, где парадоксально сочетает высокое и низкое, трагическое и комическое, пласты высокой культуры и суррогатной, элитарней и маргинальной, символика и интенсивно приземленный быт. «Это не город и не деревня, не море и не земля, не лес и не поле, потому что это и лес, и поле, и море, и земля, и город, и деревня — Мой мир. Мой мир... Нравится вам мой мир или не нравится — мне все равно, потому что он нравится мне, он — мой, и я люблю его», — признается Николай Коляда в первой ремарке к своей пьесе «Полонез Огинского». Увы. Чаще — не нравится такой мир, он дискомфортен и отнюдь не навевает «человечеству сон золотой». «От горьковского «дна» — к последнему пристанищу, ...запечатленному Николаем Колядой в «Сказке о мертвой царевне» пролегает прямая дорога. Дорога от ночлежки к моргу. Погружение в безысходность, грязь, боль, одиночество»13. Такой вывод представляется поспешным. «Полонез Огинского» — парафраз «Вишневого сада». Главная героиня, Таня, вернувшаяся домой после долгих лет разлуки, показана, в основном, с помощью чеховского приема самораскрытия персонажей — внутренних монологов, произносимых вслух. Для себя, но при невольных свидетелях душевных откровений. В этих монологах совмещается сразу несколько пластов (как при ретроспективном монтаже): прошлое, настоящее, иллюзия, действительность, песенная реальность 70-х годов, в которой Таня ощущает себя надежнее, нежели в той реальности, где она очутилась. Таня очень разная: добрая, жесткая, порочная, чистая, пытающаяся в детском прошлом найти свое спасение. Но главное — в том, что героиня, как и Раневская у Чехова, и Гаев, и другие — «окликнута»14 вещами. У Чехова — детская, шкаф... Здесь — елка, желтенькая скрипочка, граненый стакан. Эти вещи тоже хранят человеческое тепло и к теплу же взывают. В художественном мире Коляды торжествует бытовая стихия, которая может поглотить, но также и мечтательное возвышение над ней. Быт поглощает, растворяет, но он же и спасает. Крушение быта, утрата его (вырубка сада, утрата дома, традиции («Раньше секрет знали!» — говорит Фирс о сушеных вишнях) означает и крушение мира, всех связей, разрыв той самой цели, о которой думает Иван Великопольский в рассказе «Студент». Порвалась та самая нить (лопнула струна в начале XX века!), которая связывала разные временные пласты, символизировала целостность мира, его устойчивость. «Век раскололся!»

«Все враздробь», — сокрушается Фирс. Если А.П. Скафтымов раскрыл содержание «Вишневого сада» как «разрозненность между людьми», «обособленность» индивидуального внутреннего мира героев, то герои Коляды — люди «порогового сознания» — разобщены сами с собой, обособлены сами от себя. А.П. Скафтымов показывает, что «диалогическая ткань пьесы характеризуется «разорванностью», состоит из «внешне разрозненных, мозаично наложенных диалогических клочков»15. У Коляды же герои будто находятся в непрерывном диалоге с собой, в их речи монтируются грязная, площадная ругань и пушкинские тексты («Сказка о мертвой царевне»), а откровенно «низкая» ситуация вдруг дает возможность прозвучать монологу Нины Заречной16 («Куринная слепота»). Герои Коляды будто заново учатся говорить: «Повторяй за мной», — просит героиня «Куринной слепоты» своего случайного возлюбленного:

«Люди... молчание.

Львы... молчание.

Орлы и куропатки... молчание.

Скажи: ма-ма, па-па». Но ответа нет, и не будет. Человек со смятенным, разорванным сознанием не может воспроизвести не только классический монолог и самое простое, первооснову. Все — утрачено, все — враздробь. Однако Коляда никому не отказывает в праве быть человеком, никого не судит, поэтому, думается, какую бы мрачную ситуацию он ни изображал, никогда не остается чувства безнадежности.

Сценичность пьес Коляды — особого свойства. Она требует, не столько режиссерской фантазии, сколько, так сказать, широты мышления. Олег Лоевский в дискуссии, посвященной художественному миру Н. Коляды и его сценическому воплощению, говорит: «Пока его пьесы открывают привычными ключами. Хочется верить, что найдется режиссер, который предложит новый ключ. Но точка зрения самого Коляды тут вряд ли может быть решающей — Чехов ведь тоже не принимал МХАТ»17. То, что называется даже в профессиональной критике «чернухой» — это лишь первый, поверхностный и, конечно же, далеко не основной пласт в драматургии Н.В. Коляды, да и других представителей так называемого «черного реализма»18.

Ведь в том самом «моем мире», который так тщательно оберегает драматург, никакое «черное» не культивируется, не обретает значимости самостоятельной ценности.

Характерная для Н. Коляды «открытая форма» отказывается от разрешения конфликта в пределах пьесы и «транслирует» его за рамки произведения. Неопределенность границ пьесы непосредственно связана с ее проблематикой и проблематикой экзистенциальной. Судьба человека (персонажа) открыта его воле (драматическая активность, которая может выражаться в бездействии), и в то же время зависит от непреодолимого (чеховское «не дано», «ни одной капли счастья»).

Если герои Чехова противостояли Социуму, проявляя стоическое «терпение и неучастие», то герои Коляды пытаются — «прорваться» — к Идеалу посредством разговоров, фантазий, проговариваемых вслух мечтаний и чаяний. Как героини пьесы «Попугай и веники», которые мечтают о чистой квартире, кухне с абажуром и непьющем муже.

Парадоксально: чем больше конкретных реалий (синие занавески, абажур на кухне, холодильник в упаковке), тем более мечта становится похожа на мираж, фантом. То есть: чем конкретнее, тем абстрактнее. А неистовая жажда счастья, тепла лишь усиливает драматизм. «Не дано!». Что ж, раз «не дано» — в жизни реальной, почему не помечтать? И вот они мечтают, актерствуют, юродствуют — жадно ловят иллюзорные мгновения гармонии и счастья. Именно поэтому у Коляды среди грязи и ругани вдруг вспыхивает ярким светом «люди, львы, орлы и куропатки» («Куринная слепота») или «Мы увидим небо в алмазах» («Американка», «Попугай и веники» и т. д.).

Неоднозначность героев принципиальна для Н.В. Коляды не менее, чем для А.П. Чехова, у которого, напротив, среди чистого и прекрасного вдруг возникает некое «но», снижение. Так, Иван Великопольский, которому откроется Истина о непрерывной целостной связи прошлого и будущего, не хочет идти домой, где болен отец («Студент»), а тихий и скромный архиерей Петр «с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения» («Архиерей»).

Так что, если Коляда в самом низком, павшем умеет разглядеть искру Божию, то Чехов никогда, в самые высокие мгновения, в миг Откровения, не забудет напомнить о простом, человеческом.

Т.И. Бачелис пишет о главных героях Чехова, что они «...не столько мечтают о том, что будет через 200—300 лет, сколько выбирают не быть (Иванов, Треплев) — или «надо жить» («Три сестры»)...». Чеховские герои не ищут идеала, они имеют его в своей душе, в своей совести и культуре»19. Однако, подобно тому, как романтики мечтали о вожделенном «голубом цветке», чеховские герои грезят об идеале и гармонии, которые в реальной жизни, в социуме совершенно для них недостижимы. И вот тут-то возникает экзистенциальная ситуация выбора: «не быть» и «надо жить».

Осуществить его не каждый может.

Итак, Нина Заречная («я верую... не боюсь жизни») и Костя Треплев («я не верую...»).

Нина выстрадала свое «я верую», Костя — «я не верую». Нина осталась верной Судьбе — Призванию, вечный антагонист Костя — нет. В точно намеченной М.Ю. Хмельницкой оппозиции «широкий мир» — «замкнутый мир»20 таятся существенно важные моменты как для понимания чеховских героев, так и для осмысления героев современной драмы. Данная оппозиция закономерно связана с категориями полноты и целостности. В духовной литературе говорится, что стать целым, исцелиться — значит стать новым человеком, быть способным уйти от себя прежнего, ветхого человека21.

Философ В.В. Вейдле, сокрушаясь о том, что «современная цивилизация выхолащивает душевное тепло, что... в современном искусстве образовалась пустота и раскололась его живая целостность», утверждает, что «главный признак искусства — целостность художественного произведения, ...а целостности этой без единства духовного содержания... достигнуть вообще нельзя»22. Значит, целостность (человека, произведения искусства) несомненно предполагает наличие духовного содержания — смысла. Способность к диалогу с «широким миром», к «со-бытию» с ним23. Равно как и «замкнутый мир» неимоверно усложняет диалог, а значит и ставит под сомнение понятия целостности и полноты, так как они предполагают живую связь с людьми, признание, приятие жизни. Не случайно у многих чеховских героев (как в зрелой прозе, как и в драме) возникает тоска по «общей идее»: от профессора Николая Степановича из «Скучной истории» до Кости Треплева, сестер Прозоровых и далее. Тоска проистекает из того, что только «общая идея» могла придать жизни целостность, сделать ее полноценной. Отсутствие же этой идеи, ничем не восполненное, может заместиться так называемой «ложной идеей». Например, идеей избранничества, которая «озарила» Коврина в «Черном монахе»24.

Еще более глубокую оппозицию, нежели «общая идея» — «ложная идея», можно встретить в статье Б.Н. Любимова «Церковь и театр», в которой автор ссылается на «замечательного духовника и исповедника XX века о. Александра Ельчанинова: «В чем соблазн и яд театральности?... привычка жить... иллюзивной жизнью, часто много острее своей настоящей будничной жизни»25.

Если одержимые «ложной идеей» люди утрачивают духовное зрение и становятся слепыми (как у Метерлинка), то отравленные «ядом театральности» очень скоро привыкают жить «иллюзивной жизнью», драматизируют свою жизнь (о приеме самодраматизации говорится выше), а затем незаметно спасительная поначалу, смягчающая реальную жизнь маска становится сутью. Вот здесь, где пересекается жизни и иллюзия, героев может настигнуть «трагедия сочинительства», как Иванова и Треплева. Если их это приводит к гибели, то Аркадина, например, без «яда театральности» и жить не может! Кто-то — глубоко разочарован (Андрей Прозоров), а кто-то находит силы, мужество осуществить подвиг «стояния в обществе» (сестры Прозоровы, Соня, Иван Петрович Войницкий).

Итак, три выделенные оппозиции («широкий мир» — «замкнутый мир»; «общая идея» — «ложная идея»; «иллюзивная жизнь» — «настоящая будничная жизнь») оказываются тесно связанными между собой. Герои, совершающие свой Выбор в пользу «надо жить», выбирают ту самую истинную, «настоящую будничную жизнь». И пусть романтическая мечта о колеснице сменяется вагоном третьего класса, а потенциальный Шопенгауэр или Достоевский лишь управляет имением, — все равно! «Надо жить...». Об этой непреходящей ценности и свидетельствуют чеховские герои, ради нее претерпевают страдания...

Персонажи Николая Коляды, несмотря на все муки, не могут быть мучениками в собственном смысле слова. Мученичество — не страдание, а свидетельство. Так вот, современные герои не могут свидетельствовать о тех ценностях, ради которых страдают... Но где взять силы терпеть? Ради чего? Где та «точка отсчета» и «мера вещей»? Если чеховские герои изначально способны быть целомудренными (то есть обладать полнотой и целостностью знаний о жизни, хотя далеко не всем удается так жить), то нынешние герои — люди переходного периода, «порогового сознания» такого знания лишены; ценности утрачены, хотя тоска по ним не просто сохранилась, а усилилась, обострилась. И пусть «Чайка» у того же Коляды с неотвратимостью превращается в «Курицу», а «колдовское озеро» — в озерцо, а затем в болото и лужу («Нелюдимо наше море...»), — все равно! «Приди ко мне, Боооог!», — не просто кричит, а вопиет, взывает героиня пьесы Н.В. Коляды «Мурлин Мурло».

Для современного философа драма человека — в гуманитарном вакууме, из-за которого «...в обществе распространилось понимание счастья как чувства высшего довольства чем-либо... Чтобы преодолеть этот вакуум, ...необходимо распространить представление о том, что счастье есть переживание полноты бытия, связанное с самоосуществлением»26. Однако нецельный человек переживать «полноту бытия» не в состоянии. Отсюда — «бездомность» современных героев как знак духовной неприкаянности, исключенности из общего потока жизни. Герой болен страхом перед жизнью, разрушены его «тылы»: дом, очаг, семья. Дом как мир, как крепость, как опора и основа жизни утрачивает свое значение. Герои — вне стен дома — оказались открыты всем ветрам и жизненным невзгодам. «Сад без земли» Л. Разумовской, «Старый дом» А. Казанцева, «Чужой дом» А. Кургатникова — сами названия пьес, в известной мере, символичны.

Бездомность современного героя — особого свойства, равно как и бесприютность чеховских героев. У Чехова — «бесприютные скитальцы», мятущиеся, неприкаянные души. Нынешние «скитальцы» — вне дома, вне семьи, вне традиционных, устоявшихся человеческих связей.

И чеховские, и современные герои — боятся жизни, то есть не могут ощутить бытие в полноте. Но боязнь боязни — рознь! Чеховских героев преследует страх экзистенциальный. Костя Треплев признается, что живет в хаосе как раз тогда, когда его начинают печатать; сестры Прозоровы остаются собой и тогда, когда их изгоняют из дома: их можно лишить пространства физического, социального, но внутреннее, духовное пространство — вне власти наташ и протопоповых.

Современный герой, растерянный и одинокий, поражен больше страхом социальным и даже инстинктивным, ему очень сложно осуществить духовно-творческое усилие. В финале пьесы Н. Коляды «Полонез Огинского» Таня так заклинание будет твердить: «Домой... Мы — домой», но Дом уже давно утрачен. Напротив, другая героиня, Людмила (из тех «слуг», что и заняли дом бывших «господ») полна надежд: «Ничего... не беспокойтесь... все будет хорошо... Тут не будет хорошо, в Улан-Удэ уедем, к дочке... Выживем...». Но — Москва ли, Улан-Удэ — все едино! Все герои Коляды, что называется, места себе найти не могут, маются. Маета эта лишена володинской, вампиловской, а уж, тем более, чеховской рефлексии. Это маета заблудшей души и растерявшегося человека, но — Человека, продолжающего надеяться, жаждущего Любви и Веры.

У чеховских героев место может и быть, а вот приюта — нет. У современных — ни места, ни приюта. В исследовании В.И. Мильдона, посвященном образам места и времени в русской классической драматургии, говорится об особой «магии места» в чеховских пьесах, о фантасмагории: «место есть и его как бы нет», о замещении человека вещью (неодушевленный шкаф замещает живого Фирса)27. Думается, здесь нужны существенные уточнения. Образ Дома (Места) у Чехова всегда связан не только с бытом, но и с бытием человека, причем символический масштаб закономерно вырастает из бытовой конкретики, из «настоящей будничной жизни». Дом, Место, Приют — вырастают в категорию духовную. Знаменитое обращение к шкафу в «Вишневом саде» («Шкафчик мой родной», «дорогой, многоуважаемый шкаф») — вовсе не «знак заколдованной вещи, которая выталкивает из жизни людей, живет вместо них и забирает отпущенные им сроки»28. В поэтике Чехова, где все «манифестации жизни равны»29, вещь не может заместить человека, она — одухотворена. Владимир Вейдле вспоминает страницы романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген» с описанием домашней утвари, как через утварь открывалась духовная сущность средневекового быта...» и далее — читаем, «Какой-нибудь громоздкий комод, о который мы в детстве стукались лбом, был нам мил, трогал нас своим уродством, мы с ним жили, мы сливались с ним»30. Интересно, что в пьесе Н.В. Коляды «Попугай и веники» спившийся Мужик, торгующий у бани вениками «(плачет, кричит... как попугай)... у меня руки дрожали, когда я открывал мой книжный шкаф, я открывал его, и он был как корабль будто, такой огромный корабль будто был мой книжный шкаф, мне подарила шкаф на день рождения мама, мамочка» В этом захлебывающемся монологе (внутреннем монологе, произносимом вслух, что является одним из чеховских приемов) особенно подчеркивается книжный шкаф — огромный корабль, на котором можно уплыть далеко-далеко, от ужаса жизни, от необходимости собирать пустые бутылки и продавать веники — мир другой, книжный — прекрасный и высокий. Так, обыденная вещь и у Н.В. Коляды обретает значение символа — символа лучшей, светлой и чистой жизни. И факт человека, вещи и любого глобального события становятся глубоко равнозначимы как в художественном мире Чехова, так и тех, кто осваивает его традиции31. Вот тут-то и возникает истинный гуманистический масштаб, который и отражает в мельчайших подробностях человеческий универсум. Сущностный смысл вещи отмечает В.Н. Топоров: «Вещь... несет на себе печать человека, его «часть» и ее временем все адекватнее и эффективнее учитывает потребность человека, наращивая и на этом пути «человекосообразность»... Ощущение «теплоты» вещи отсылает к теплоте отношения человека к вещи, а этим последняя теплота — как знак окликнутости человека не только Богом сверху, но и вещью снизу»32.

В «настоящей будничной жизни», в отличие от «жизни иллюзивной» все — важно, все — значимо. Только необходимо найти мужество не отвергать настоящую жизнь во всей ее трагической полноте. Как замечательно точно сказано у Бориса Зайцева о таких людях, как Лида из рассказа «В овраге»: «Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет — вот мир и свет, через само страдание, к ней сходят»33. Современным героям духовные творческие усилия даются с трудом: они, лишенные опоры и связей, не смиряются, а безропотно продолжают свой бесконечный марафон, хотя это бегство от реальности в замкнутый мир; или мучительно рефлексируют, живут «иллюзивной жизнью», или неистово кричат, взывают к Богу, как многие герои Н.В. Коляды...

Пьеса Н.В. Коляды «Уйди-уйди» (1998) открывает сборник драматурга с одноименным названием34. В произведении представлено четыре поколения женщин — четыре судьбы: от ста до двадцати лет. И вновь место действия — окраина провинциального городка. И вновь унылые серые пятиэтажки и такая же унылая жизнь. Одинаково уныла она и для обитателей пятиэтажек, и для тех, кто находится в казармах: и дома, и казармы обнесены железобетонным забором и сделаны из одинаковых железобетонных плит. Образ забора как границы, отделяющей героев от другой, лучшей жизни, по которой они так тоскуют — сродни серому дощатому забору, представлявшемуся Гурову в «Даме с собачкой» А.П. Чехова. Когда есть такая «граница» — забор, то с особой силой ощущается стремление героев к другой жизни — чистой, светлой, мирной, где, главное, не будет пресловутого забора.

Через всю пьесу (и не только через эту!) у Н. Коляды, как и у А.П. Чехова, проходит мотив поиска лучшей жизни и желание уехать, убежать, укрыться.

Если старшее поколение — столетняя Марксина Николаевна — вся в прошлом, этим и живет, с портретом Ленина и игрушкой «уйди-уйди», семидесятилетняя Энгельсина Петровна — вся в песнях прошлого, то для их дочери Людмилы и внучки Анжелики главное, что называется, перемена участи. Дождутся ли они ее? Или так и сидеть им за железобетонным забором и только мечтать о лучшей жизни?

Фабула пьесы — абсолютно чеховская: приезд Валентина (с ним были связаны надежды на лучшую жизнь) и его отъезд. Но эти две крайние точки соединяет драматически насыщенная, эмоционально напряженная линия.

Валентин привозит детскую игрушку «уйди-уйди» — забаву для столетней Марксины. Этот факт (наравне с приехавшими по объявлению знакомиться с Валентином) приобретает статус события в пьесе: «Случайно подарок (не целенаправленный, а так, на всякий случай), создают жизнь в взял на подарок кому, и — пригодилось»35. Этот странный приезд, случайный условиях, о которых сама героиня Людмила скажет: «Жить тут негде и нельзя. Вообще кошмарно»36.

Скопление случайностей, ощущение временного характера жизни, как ни парадоксально, создают устойчивую, постоянную картину бытия. И изменить что-либо в этом устоявшемся мире оказывается крайне сложно. Да и как?!

Людмила мечтает уехать на Кавказ! Молчаливая Анжелика тоже думает о своем счастье. Но пока их жизнь постыло одинаковая, как синяки на лицах у обеих. Из надоевшего круга жизни мечтает вырваться и приехавший Валентин, и солдат Евгений.

Поиск дома и лучшей жизни объединяет героев, их всех влечет отсюда. Но — куда? Так в пьесе возникает образ мифического Кавказа — своего рода утешительно-сказочного пространства, куда в мечтах переносится Людмила, в особняк из семи комнат, откуда, якобы, приехал Валентин, но это материальное — не предел мечтаний героини. В ней соединяются одухотворённо-радостное состояние по поводу присутствия «человеческого фактора» и приземленно-материальное удовлетворение от особняка с семью комнатами в перспективе. Но перспективы у героев Н. Коляды уж очень расплывчатые. Так, героиня упорно говорит о Кавказе, а Валентин о Краснодарском крае. Для героев не география важна. Людмила — кассир, продает билеты, а сама страстно мечтает о билете. Неважно, Кавказ это будет или Краснодарский край. Неважно — куда, важно уехать отсюда. Приземленный быт смешивается у героев с возвышенными мечтами (у Анжелики символ лучшей жизни — Америка). Даже Валентин, который хочет выглядеть прагматиком, вдруг произносит почти тузенбаховский монолог о деревьях: «А смотрите на деревья: они от воды розоватые такие, и капельки на них, как слёзы... А ведь они живые, как и человек, в них что-то такое внутри есть непонятное, что и в человеке, что-то, отчего они живут. А?»37.

Так, от приземленного до возвышенного у героев Н. Коляды — один лишь шаг. Грубоватой Людмиле становится больно от анекдота про червяков.

У героев Н. Коляды причудливо, парадоксально смешиваются практицизм и поэзия, Людмиле кажется, что «ей бы только зацепиться» и счастье — вот оно, в руках. Счастье — это основная тема, это лейтмотив всей пьесы, все без исключения герои — в поисках счастья. И в этом стремлении-поиске заключено и высокое, и приземленное. Людмила: «А мне кажется, ни у кого его нет»38, и тут же помещают в пельмени монетку на счастье — а вдруг кому-то достанется? Но, как и у А.П. Чехова — ни у кого «ни одной капли счастья». Всё — только в мечтах о счастливом будущем, которое не наступит никогда.

В пьесе тесно переплетаются разные пласты:

— реальность (серые заборы, ругань, скандалы, мордобой);

— мечта (Кавказ, Америка, Краснодарский край, сказочно-мифическая страна счастья);

— песенный (его представляет Энгельсина, это ее собственное счастье, в котором она существует);

— призрачный (некие два Сергея, которые, единственные в этой пьесе, кажутся счастливыми, но именно кажутся, поскольку напоминают сказочных двух молодцов из ларца).

Эти пласты переплетаются и образуют пронзительный сюжет о безумной жажде счастья, которую нельзя утолить. Те же танталовы муки испытывают почти все герои Н. Коляды. И в пьесах «Мурлин Мурло», и «Полонез Огинского», и во многих других.

Как у А.П. Чехова, у Н. Коляды часто наблюдаем ироническое снижение высокого:

Людмила — «Я задыхаюсь в этой атмосфере непонимания» и — тут же — «(чихает) А ещё аллергия»39.

Н.В. Коляда, порой, словно заставляет своих героев вспоминать А.П. Чехова. Так, солдат Евгений, глядя на собравшихся, иронически изрекает: «Да, компашка: три сестры и дядя Ваня».

Первое действие завершается всеобщим скандалом, который «снимается» двумя счастливыми Серегами.

Второе действие начинается с пронзительной тишины. Все разъезжаются: квартиранты (Сереги), уходит Валентин, выгоняют Евгения. Остается лишь горечь Анжелики: уйдут эти солдаты, придут другие, и ничего в ее судьбе не изменится. А ведь и у нее, Анжелики, есть своя чистая и светлая мечта, когда она вспоминает о мимолетной улыбке красивого мальчика. Это как свечка, которую то зажигают, то тушат, то зажигают, то тушат. Анжелика бесконечно повторяет:

«То страшно, то — нестрашно» и плачет, плачет, плачет...

Этот горестный монолог несчастного человека образует, своего рода, драматургическую рифму с монологом Людмилы, матери, в первом действии.

Душераздирающе звучит рассказ Анжелики о ворованном счастье, в противовес обыденному будничному, но — настоящему, которое состоит из восхитительных и таких желанных мелочей. Ведь они и образуют, в конечном итоге, космос повседневной жизни: свежая рубашка, брюки со стрелками, утренняя яичница с помидорами... Всего этого в жизни Анжелики и Людмилы нет.

И тогда становится неважно, что Валентин всё врал: и про Краснодарский край, и про семь комнат. Неважно. Главное, он подарил надежду на счастье. А его финальный монолог, как и все большие финальные сцены, прощание с Людмилой, перекликается со сценой прощания Маши и Вершинина из «Трех сестер». Валентин, как и Вершинин, пытается рассуждать о будущей жизни, о том, что будет через сто, или двести лет.

Есть в этой пьесе даже свое «Трам-там-там, та-ра-рам».

Валентин — Ой, Люда-Люда, Люда-Люда, Люда-Люда...

Людмила — Ой, Валя-Валя...

Валентин — Люда-Люда...

Людмила — Ой, Валя...

Валентин — Ой, Люда...40

И здесь становится неважно, что Людмила всё время врала про летчика — отца Анжелики. Героев словно «прорывает». В отличие от героев Чехова, каждый из которых носит свою душевную рану в себе, герои Н. Коляды открыто, распахнуто, не просто проговаривают, но прокрикивают, выплакивают свою боль, это как плач о несостоявшемся.

Людмила — Ну вот, скажи мне, ну есть оно где-нибудь, у кого-нибудь или нету, ну скажи, ну?!

Ну почему его нету-то, а?! Ну где оно, а?!

Где-то, люди, есть у кого-то? Покажите, где?!41

Людмиле вторит Валентин. Он начинает рыдать, взывать к Богу, как Мурлин Мурло из одноименной пьесы.

Валентин — Бог!!!! Боженька мой!!!!! Ты слышишь?! Скажи, зачем я живу?! Почему мы несчастные, Господи?!42

Людмила с завистью о некоей Ленке, так как за нее есть кому заступиться. И сама плачет от счастья, когда Валентин заступается за нее перед Евгением. Людмилу до боли жаль: она даже не знает, как выразить свое счастье. Это рождает подлинно чеховский трагикомический эффект:

Людмила — Мне очень приятно. Очень. Очень. Очень. Очень. Очень. Очень. В вас присутствует человеческий фактор43.

Переживаниям — слезам героев словно вторит природа: плачет небо, капает дождь, капает в банки, расставленные по всей квартире. Валентин уходит.

Патетику момента иронически снижает песня Энгельсины: «Я — Земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей!» Все тихо подхватывают: «...И домой возвращайтесь скорей!». Все плачут. И этот чистый, катарсический плач — как просветление — он «возносит» героинь, словно очищает их от грехов, приводя к смирению со своей участью, уделом, судьбой.

Точно такое же «вознесение сюжета», такое же высокое смирение с судьбой — и в другой пьесе Н.В. Коляды «Группа ликования» (1999).

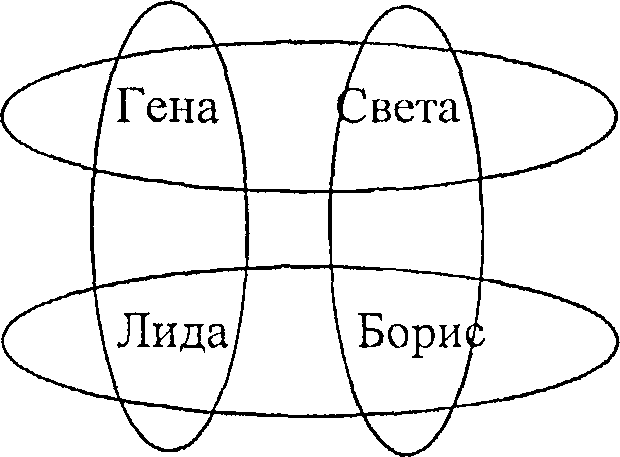

Эта пьеса о театре и... о жизни. И вновь каждый из героев мечтает о счастье, каждый верит в чудо. Такой вере способствует и само время действия — как раз накануне Нового Года, да еще в детском саду, куда герои устроились сторожами. В пьесе пересекаются два пласта — «детский» и «взрослый», хотя на уровне фабулы — это только новогодняя ночь, которую все герои встречают вместе. И еще в центре пьесы не просто «взрослый» любовный треугольник, а — настоящий квадрат. Взрослые, подобно детям, долго разбираются в отношениях: смешно ссорятся, дразнятся, кажется, всерьез забывая о своем возрасте.

Пересечение, взаимопроникновение пластов «взрослости» и «детскости» рождают особую атмосферу театральности и ожидания, предвкушения чуда. Вообще, вся атмосфера пьесы может быть определена одним словом — накануне.

И вновь место действия — окраина, детский садик напротив Калачинского облдрамтеатра. Однако маргинальность эта только кажущаяся: по своим чувствам, стремлениям, жажде чуда и счастья окраина областного городка превращается в центр мира. (Как «Предместье» у А. Вампилова становится центром решения вечных вопросов, как уездный городок в «Трех сестрах», деревня в «Дяде Ване» А.П. Чехова становятся местом решения экзистенциальных проблем).

Пьеса «Группа ликования» воссоединяет не только временные пласты, но и театральную (сказочно-героическую) и обыденную (повседневную) реальность.

«Ночь, зима. 30 декабря. Холодно. Холодно. Холодно. Холодно ужасно на белом свете. Десять вечера, но уже на улице ни души — будто вымерло, будто Луна это или Марс»44. Этот волшебный монолог Нины Заречной Н. Коляда сразу, подобно А.П. Чехову, снижает. Он снижает патетику бытом или иронией. «А в четырех пятиэтажках... окна светятся. Люди ходят в своих теплых квартирах, ругаются, мирятся, разговаривают...»45. Сюда так и хочется добавить знаменитое чеховское «Люди обедают, только обедают, а в это время свершаются их судьбы». Так что, в диалог с Чеховым Н. Коляда вступает в этой пьесе сразу и открыто.

И вновь герои — актриса Света и завмуз театра Геннадий — хотят уехать. Они не удовлетворены своей жизнью, хотят прорваться куда-то к свету, но при этом — увы! — чистят картошку и едят обычный суп.

Света — Новый год... Я так счастлива! Я так люблю тебя, что брошу суп и буду помогать чистить картошку»46.

И вновь по-чеховски пародийное снижение.

Света — Ах, как хочется работать учителем или еще чем-то!...

Мне чертовски хочется работать! (Ест суп, пьет чай, заедает белым хлебом)47.

Скольким же героям Чехова приходили в голову такие мысли, как часто о необходимости работать говорили Аня и Петя в «Вишневом саде», Лаевский в «Дуэли», но... словами всё и ограничивалось. А герои Н. Коляды словно ощущают присутствие какой-то чеховской параллели. Здесь реализуется прием самодраматизации: с помощью почти прямого цитирования или театрального подражания чеховским героям. Дальше этот прием, с появлением других персонажей (заслуженного артиста Кочубея и буфетчицы Лидии) будет набирать еще большую силу.

Так, Света и Геннадий пародируют диалог Аркадиной и Тригорина: «О нет, нет, нет! Нет! Я тебя не люблю! Я тебя обожаю! Бетховен, Моцарт — барахло! Вот ты — да! Ты грандиозный! (Чихает). Правду сказала»48.

Это своеобразное двойное снижение: самопародия и бытовое снижение. Всё это прерывается длинным затяжным звонком — Борис Кочубей, первая любовь Светы (он хочет вернуть ее), и вскоре появится буфетчица Лида. Борис и Геннадий откровенно враждуют: каждый считает себя выдающимся художником: Гене снится Бетховен, Борису — Станиславский. И вновь вспоминается чеховский герой: Борис говорит с издевкой Геннадию: «Бетховен ему снится! Ага! Снится и просит: Заткни фонтан, кака, не пиши, я оглох уже!»49.

И А.П. Чехов, и К.С. Станиславский не раз — впрямую и опосредованно — вспоминаются героями. Как трепетно совмещают герои Н.В. Коляды высокое и низкое:

Геннадий — ...Я полбака картошки начистил из любви к тебе!50.

Когда соперники выясняют отношения, Света возмущается: «Молчать оба!!! Уходите оба... Я сторож тут! Я актриса тут»51.

Выяснение отношений достигает наивысшего накала, когда появляется буфетчица Лидия Дешёвых (так любовный треугольник превращается в квадрат, и две пары пародийно отражают друг друга):

По мере накаливания страстей увеличивается и ироническое цитирование А.П. Чехова:

Света. Петя Трофимов, думала я, а ты — варвар! Обманщик!52 Лида тоже пришла выяснить отношения и также, как и все, жаждет любви. После каждого своего высказывания она прибавляет вроде как. Так она завершает каждую фразу, придавая всему произнесенному оттенок приблизительности, «кажимости», сомнения, даже когда речь идет о любви. Лидия — Я люблю только тебя, вроде как53.

Нет и не может быть ни в чем уверенности у героев, даже в очевидном. Их сознание словно разорвано. Герои актёрствуют и по профессии, и в жизни — доходят до прямого лицедейства и скоморошества, но — вновь срываются в человеческое.

Вдруг «прорывает» Бориса: «Заплачу как люди, а не как артисты, по-настоящему. Какой я несчастный, Господи!»54.

Как и Валентин в пьесе «Уйди-уйди» он взывает к Богу как к последней надежде.

Каждый из героев — несчастен, у каждого — не сложилось! И вдруг все герои враз начинают рыдать! Так, Борис произносит своего рода монолог дяди Вани: «Мне 45 лет, а у меня нет своей кровати!... За что?! Господи, за что я несчастный?!»55.

Герой Н. Коляды, в отличие от чеховского, сокрушается не о самореализации, не о том, что из него мог бы вырасти «Шопенгауэр или Достоевский» — нет! Речь идет лишь о кровати! То есть о самом насущном, обыденном и элементарном. Он жаждет собственной кровати как великий «маленький человек» русской литературы жаждал шинели.

Но если гоголевский герой и получил (пусть ненадолго!) свою шинель, то у современного героя кровати нет и не будет! Ни места нет у него, ни, тем более, приюта.

Борис — Нету своей кровати, чтобы я мог раскинуть руки и ноги, руки и ноги, и крылья, крылья! (Плачет)56.

У героя Н.В. Коляды, у современного героя вообще экзистенциональный шок порожден не экстраординарным событием, а трагическим осознанием, казалось бы, обыденного, бытового факта — нет кровати!

Борис — Приговор! Приговор! Вывод, вывод! Господи, за что? Осталось жить совсем немножко, надо как-то организовать жизнь, ее остатки! А что делаю я?... Я всю жизнь капризничал, всю жизнь прыгал, изображал кого-то, зачем я живу?!57.

А перед этим Борис вспоминает о кроватке со слоником в детском саду — вот оно, настоящее, подлинное, истинное. Это вещь окликает человека снизу, давая ему шанс быть отозванным, окликнутым сверху — Богом. Это, в сущности, трагическая вертикаль, в которой существуют современные герои между кроватями, кроватками, кастрюлями, горшками, даже отхожими местами (как у Л.С. Петрушевской в «Трех девушках...») и — пронзительнейшей, мучительной жаждой Веры и Бога, который — они верят, надеются — их не оставит. И Лидия вспоминает свою «нержавейку». Тогда кровать из предмета обихода вырастет в символ своего сокровенного места, где человек чувствует себя и защищенным, и свободным.

У современных героев от бытовых рассуждений и сокрушений до судьбоносных озарений — один шаг. Борис мечтал, оказывается, быть проводником; он с упоением вспоминает о так называемой «группе ликования», в которой он некогда состоял, и в задачи которой входило громко кричать «Ура!» на демонстрациях. И выясняется, что только тогда Борис ощущал полноту жизни и желанную свободу, когда громко со всеми вместе кричал «Ура!». Хотелось бы и сейчас попробовать, но — нет, не получится, да и группа ликования уже не та! Так что, вместо криков «Ура!» — песня о елочке.

Первое действие завершается визитом восьми милиционеров, а между действиями проходит встреча Нового года!

Вообще, всех героев — «врагов» объединяет совместный новогодний ужин, а, главное, общие детские воспоминания, несмотря на принадлежность к разным поколениям. Все воспоминания — внефабульные элементы, но, будучи внефабульными элементами, они не являются внесюжетными. Например, выясняется, что Лидия хотела быть в детстве разведчицей. И постепенно то место, где взрослые люди оказались в ночь под Новый год — детский сад — превращается в ту страну счастья, куда так мечтала достать билет Людмила («Уйди-уйди»). И тогда становится неважным возраст Лидии (55 лет ей или 36). Важно, что она — есть, что все они — существуют!

Герои пытаются разобраться, кто кого любит, но квадрат, в отличие от любовного треугольника, не имеет разрешения. Все — ругаются, все — мечтают уехать, но куда — вопрос? И когда — вопрос?

Самодраматизация персонажей достигает своего предела, когда в разгар всеобщей брани вдруг начинается сознательное (или импульсивное?) цитирование Чехова:

Борис — Костя играет, тоскует.

Лидия — У тебя глюки. Это не Костя, а Гена.

Ты чего? Перепил уже?

Борис — Темна ты, матушка-Русь58.

Света рыдает по-настоящему. И у нее тот же вопрос: «За что, Господи! Выпустите меня отсюда! Выпустите!! Господи?!» И после всеобщего, очищающего плача — как утешение, как свершение долгожданного чуда на Новый год: приходит Дед Мороз и... садится чистить картошку. Здесь наблюдаем одновременно: и «вознесение сюжета», и тут же — его ироническое снижение.

Примечания

1. «...Для историка литературы, изучающего проблему литературных взаимодействий и влияний, говоря шире — для всякого сравнительно-исторического изучения литературы вопрос о чертах различия и их исторической обусловленности не менее важен, чем вопрос о сходстве», — пишет В.М. Жирмунский в работе «Проблемы сравнительно-исторического изучения» // Сравнительное литературоведение. Л., 1979. С. 75—76.

2. Полоцкая Э.А. Родовая черта русской литературы 19 века и чеховская объективность. Jent, 1990. С. 93.

3. Там же. С. 101—102.

4. Цит. по: Катаев В.Б. Спор о Чехове: конец или начало? // Чеховиана. Мелиховские труды и дни. Статьи. Публикации. Эссе М. 1995. С. 8.

5. М. Хмельницкая. Глава о Чехове // Театральные течения. Сборник статей. К 100-летию со дня рождения П.А. Маркова. М., 1998. С. 162.

6. Любимова Т.Б. Исповедь, покаяние в теории М.М. Бахтина как диалог с Богом // М.М. Бахтин и методология современного гуманитарного знания. Тезисы докладов участников Вторых Саранских Бахтинских чтений. Саранск, 1991. С. 58.

7. Пабауская Надежда. Обращение Чайки в Курицу // Вечерний клуб. 1999. № 7. 20—26 февр. С. 7.

8. Агишева Нина. От Чайки — к интердевочке // Экран и сцена. М., 1996. № 44. С. 6.

9. Райкина Марина. Мы едем, едем, вот только куда... // Московский комсомолец. 1996. 2 июня. С. 3.

10. Лузина Лада. Осталось только застрелиться? // Театр. 1994. № 7—8. С. 20—24.

11. Ситковский Глеб. Раневская из Нью-Йорка // Независимая газета. 1998. 31 октября. С. 7. (см. также: Турбин Владимир. Дни на дне // Литературная газета. 1996. № 31. С. 7; Горгома Ольга. Веет легкий матерок // Сегодня. 1996. 16 июля. С. 4).

12. Швыдкой Михаил. Почему нас покинул Бог, или Если бы знать... // Экран и сцена. 1990. 9 мая. № 19. С. 5.

13. Старосельская Наталья. Паруса без ветра, или Ветер без парусов? // Современная драматургия. 1993. № 2. С. 172.

14. См. об этом в кн.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал, Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. М., 1995.

15. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 353, 359, 361.

16. Катаев В.Б., ссылаясь на Маяковского, утверждает, что Чехов дал имена новым пришедшим в его эпоху вещам и явлениям: «Чехов внес в литературу грубые имена грубых вещей, дав возможность словесному выражению жизни» Цит. по: Катаев В.Б. Там же. С. 9.

17. Лоевский О. // Урал. 1995. № 3. С. 38.

18. Эрнандес Е. Там же. С. 192.

19. Бачелис Т.И. Заметки о символизме. М., 1998. С. 59, 62. Исследователь связывает этот идеал с жизненным укладом, который уже сложился. При этом она ссылается на мнение Б.И. Зингермана о связи поэтики Чехова с живописью Борисова-Мусатова, «об угасающей усадьбе как символическом образе прекрасного будущего» (Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988. С. 73).

20. Хмельницкая М.Ю. Глава о Чехове // Театральные течения. Сборник статей. К 100-летию со дня рождения П.А. Маркова. М., 1998. С. 171.

21. Митрополит Антоний Сурожский. Об исцелении. СПб., 1997. С. 30—31.

22. Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературной и художественном творчестве // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 277, 279.

23. См. об этом: Еремеев А.Ф. От «события» — к «со-бытию» // М.М. Бахтин: Эстетическое наследие и современность. Саранск, 1992. С. 19—107.

24. О «ложной идее» пишет М.Л. Семанова в работе «Современное и вечное (Легендарные сюжеты и образы в произведениях Чехова)» // Чеховиана: Статьи. Публикации. М., 1990. С. 120.

25. Любимов Б.Н. Церковь и театр // Искусство и религия. М., 1998. С. 13.

26. Юрьев А.И. Когда беззащитными становятся все // Независимая газета. 2000. Апрель. С. 8.

27. Мильдон В.И. Открылась бездна... М., 1992. С. 221—251.

28. Мильдон В.И. Там же. С. 242.

29. Valency M. The Breaking String. N.Y., 1966. P. 290.

30. Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературной и художественном творчестве // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 276—277.

31. Об особом изменении масштабов в драматургии Алексея Арбузова, когда за бытовой прописанностью и обстоятельной конкретикой приоткрываются глубины бытия пишет Михаил Рощин: «...бабочка на стенке, цвет морса в стакане имеют цену совсем не меньшую, чем государственный переворот, твоя собственная книга, стиснутая на полке, Полтавская битва или что угодно еще» // Культура. 1998. № 19.

32. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 32—33.

33. Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 368.

34. Коляда Николай. Уйди-Уйди. Пьесы. Екатеринбург, 2000. 440 с.

35. Коляда Николай. Там же. С. 9.

36. Там же. С. 10.

37. Коляда Николай. Там же. С. 26—27.

38. Там же. С. 30.

39. Коляда Николай. С. 33—34.

40. Коляда Николай. Там же. С. 60.

41. Там же. С. 61.

42. Там же. С. 62.

43. Коляда Николай. Там же. С. 67.

44. Коляда Николай. Там же. С. 123.

45. Там же. С. 123.

46. Там же. С. 126.

47. Коляда Николай. Там же. С. 128.

48. Коляда Николай. Там же. С. 131.

49. Там же. С. 137.

50. Коляда Николай. Там же. С. 137.

51. Там же. С. 126.

52. Там же. С. 147.

53. Там же. С. 147.

54. Коляда Николай. Там же. С. 149.

55. Там же. С. 151.

56. Там же. С. 152.

57. Там же. С. 153.

58. Коляда Николай. Там же. С. 175.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |