Смотри: и рек не мыслит врозь

Существованья ткань сквозная.

Борис Пастернак

«Наш мир не может быть понят как собрание независимых сущностей, пребывающих на зафиксированном и статичном фоне пространства и времени. Скорее это сеть отношений, в которой свойства каждой отдельной части определяются ее взаимодействием с другими частями» [Smolin 2001: 63]. Космологическое описание современного физика удивительно соответствует тому, как в чеховском мире отдельные поэтические образы взаимодействуют между собой.

Каждый из таких образов — даже те, что производят впечатление проходных и незначительных, — может быть увиден как центр собственной сети отношений и одновременно как периферийная часть множества других.

Иллюзия внешней бессобытийности чеховского мира связана с тем, что в нем происходит слишком многое. На обманчиво спокойной поверхности повествования ежестрочно случаются микрособытия, в результате которых образы распадаются, перегруппировываются и возникают под новыми именами. Чтобы продемонстрировать эту динамику, достаточно обратиться практически к любой из «прозаических строф». Остановимся на одной из них — из рассказа «Мечты». Два солдата конвоируют в тюрьму «бродягу, не помнящего родства»:

Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе и клочок остается клочком. Мелькнет белый, угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг впереди неожиданно покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе — и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле... А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги... На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими она поит на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения (5: 396).

Образ «непроглядной стены белого тумана», представленный во втором предложении, немедленно распадается. В третьем предложении это просто «стена», которая отделяется от своего источника и обретает самостоятельное существование. То же самое еще более наглядным образом происходит с «клочком земли» из первого предложения, делящимся в третьем предложении на «клочок» и «землю», которые начинают существовать как независимые субстанции: «...земля все та же, стена не ближе и клочок остается клочком». Обособившийся от «земли», «клочок» открывает себя для новых семантических сцеплений. Он, например, может теперь ассоциироваться с туманом или, учитывая дальнейшее развитие фрагмента, с «охапкой сена».

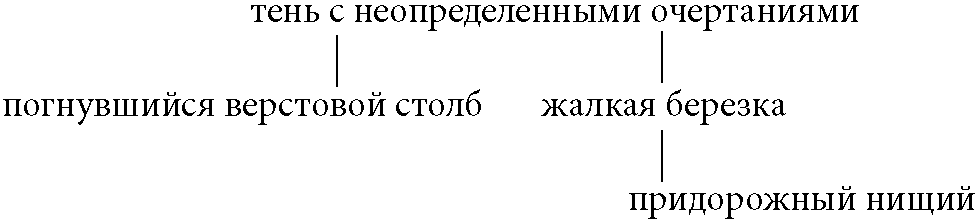

Важно при этом, что образы, появившиеся в результате распада, не отменяют первоначального целостного образа. В свою очередь, любой из них способен стать источником новых трансформаций. Хороший пример — «тень с неопределенными очертаниями». Динамику этого образа можно продемонстрировать так:

При близком рассмотрении «тень с неопределенными очертаниями» оказывается «столбом» или «березкой». Так ее «неопределенность» приобретает конкретные очертания и получает разгадку. В сознании читателя, однако, фантомная тень никуда не девается: она уже наделена собственным существованием и не может быть сведена к одному из порожденных ею образов. С другой стороны, реальные образы столба и березки не менее «неопределенны», чем эта фантастическая тень: столб возникает с «потертой цифрой», а «жалкая» березка мгновенно перевоплощается в «придорожного нищего». Последний возникает как часть сравнения, но тут же начинает жить своей жизнью, не утрачивая, однако, связи с березкой. И потому продолжение разговора о ней в следующем предложении — это также разговор о нищем, а «лепет» березки («пролепечет что-то остатками своих желтых листьев») — в какой-то степени и его голос.

Не удивительно, что визуальные трансформации сопровождаются развитием звуковых мотивов. Возьмем, к примеру, «белый, угловатый булыжник». Прилагательное угловатый само по себе оживляет, можно сказать — очеловечивает, булыжник. Но главное, на уровне звука появление этого «персонажа» подготовлено двумя предшествующими прилагательными (белый, угловатый). Невозможно представить, чтобы вместо булыжника здесь фигурировал обычный камень, — магия и индивидуальность образа были бы разрушены. Примечательно, что звуковая текстура этого образа также начинает настоящую цепную реакцию:

БеЛый УГЛоВАТый БУЛыЖНиК

БЛеснет БУераК

БоЛьШая мУТНая ЛУЖа

ПроГнУвШийся версТоВой сТоЛБ

БУрая ТраВА

Любой из промежуточных образов, конечно, может быть показан как родоначальник собственной звуковой цепочки. Весь абзац пульсирует неточными, «модернистскими», рифмами: сажен — дальше; ближе — булыжник; тень — тем; жалкая — остатками; не те слезы — длинноносых. Функция звуковых повторов далека от декоративной. Созвучиям тесно в рамках отдельного слова. Они кочуют по тексту, распадаясь и перегруппировываясь, как бы калейдоскопически, в меняющихся, но узнаваемых комбинациях.

Общими усилиями поэтических средств рождаются образы, способные генерировать и окликать друг друга, несмотря на свою семантическую «далековатость».

Очертания этих образов сохраняются, но становятся размытыми.

То же относится ко всем видам контрастов и оппозиций, будь это контраст между белым и черным, оппозиция между одушевленным и неодушевленным, природным и рукотворным, реальным и воображаемым.

Белый угловатый булыжник не менее живой, чем березка. Последняя не менее человечна и не более реальна, чем воображаемый придорожный нищий. «Потертая» цифра на верстовом столбе так же природна, как остатки желтых листьев. «Согнутость» столба контрастно соотносится со «стройностью» длинноносых кроншнепов. Но может быть, это не только контраст, а еще и развитие единой лирическом темы, проходящей через разные воплощения?

Так или иначе, попадая в фокус, каждый из образов повествует не только о себе, но и о других, с которыми он находится в сцепленном состоянии. Образы у Чехова пребывают на границе самих себя, в своеобразной точке неопределенности.

Сказанное относится не только к предметам, растениям, птицам.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |