В этом параграфе исследуются коммуникативные взаимоотношения персонажей, выстроенные в виде лексико-грамматических антонимических полей на основании совмещения информативного, аффективного и конативного компонентов межличностных контактов персонажей в структуре каждого произведения. В творчестве А.П. Чехова ситуации вербальной коммуникации отражают один из аспектов глобальной авторской картины мира — многообразие форм и типов межличностных контактов.

Структуру межличностных контактов, представляющих собой речевое взаимодействие коммуникантов (персонажей произведений), образуют три взаимосвязанных уровня:

1) коммуникативный (в процессе общения происходит обмен информацией);

2) перцептивный (общение связано с восприятием друг друга и установлением взаимопонимания);

3) интерактивный (общение предполагает не только обмен знаниями, но и действиями).

Необходимо оговорить, что в структуру межличностных контактов могут входить также и отношения автора и читателя (авторская интенциональность), являющиеся однонаправленными (от автора к читателю), они не ограничиваются коммуникативным (информативным) уровнем межличностных контактов.

Коммуникативный компонент словесной коммуникации автора с читателем также выполняет текстообразующую функцию, как и компоненты коммуникации персонажей, так как в силу определенной условности внутреннего пространства художественного произведения только персонажный информативный компонент взаимодействия зачастую не может обеспечить необходимый для создания художественного пространства объем вводимой в структуру произведения информации.

В соответствии с уровнями общения выделяются три соответствующие функции:

1) информационно-коммуникативная,

2) аффективно-коммуникативная,

3) регулятивно-коммуникативная.

Структуру самой коммуникации образуют следующие компоненты:

1) информативный (отражает различную степень семантической значимости информации, которая, в свою очередь, может иметь различный характер: когнитивный, эмоциональный, прагматический);

2) аффективный (восприятие партнера, эмоционально-экспрессивная оценка, выявление положительных или отрицательных эмоций и т. д.);

3) конативный (поведенческий компонент, определяющий готовность партнеров к последовательному поведению по отношению к себе, к другим, друг к другу).

В прозе А.П. Чехова выделяются три разновидности структур межличностных контактов, оформленных в виде словесной коммуникации, выполняющей текстообразующие функции:

1) преобладание информативного компонента, отражающего коммуникативный уровень общения: (Письмо ученому соседу; Женское счастье; Упразднили!; Лошадиная фамилия; Пересолил и др.);

2) преобладание аффективного компонента, отражающего перцептивный уровень общения (На чужбине; Отец семейства; Человек в футляре; Ионыч; Душечка и др.);

3) преобладание конативного компонента, отражающего интерактивный уровень общения (Попрыгунья; Анна на шее; Дама с собачкой и др.).

В структуре художественного повествования словесная коммуникация выполняет следующие функции:

1) является фактором текстообразования — рассказы-сценки, юморески и др. (Загадочная натура; Дочь Альбиона; Справка; Смерть чиновника; Толстый и тонкий и др.);

2) выполняет сюжетообразующую функцию — ситуации с преобладанием аффективного и конативного компонента (Анюта; Старость; Агафья и др.);

3) является средством характеристики персонажей, их взаимоотношений и значимости в структуре художественного целого (Дом с мезонином; Невеста; Супруга; Володя большой и Володя маленький и др.).

Три произведения, разбор которых содержится в данном параграфе, отобраны по принципу представленности всех разновидностей структур словесной коммуникации, осуществляющей текстообразующую функцию этих произведений.

Так, для рассказа «Толстый и тонкий» характерно преобладание информативного компонента, отражающего коммуникативный уровень общения, при этом информативный компонент может отражать такую степень семантической значимости информации, которая представлена в произведении несколькими составляющими, а именно, когнитивным, эмоциональным и прагматическим.

Содержание процесса общения в рассказе «Толстый и тонкий» заключается в невозможности достигнуть перцептивного уровня межличностных контактов из-за прерывания одним из персонажей (Тонким) процесса коммуникации, вопреки готовности другого персонажа (Толстого) к переходу на более сложный уровень коммуникации. Таким образом, уровень словесной коммуникации в рассказе не поднимается до перцептивного и остается в области обмена единицами информации различного рода.

Рассказ «Хамелеон» характеризуется тесной взаимосвязью информативного и аффективного компонентов: в зависимости от информативного наполнения текстового пространства (принадлежность собаки) изменяется его аффективное наполнение; оно нашло свое выражение в лексике с эмоционально-экспрессивной стилистической окраской. В рассказе преобладает аффективная разновидность структуры словесной коммуникации, выполняющая главенствующую роль в текстообразовании.

Рассказ «Володя большой и Володя маленький» характеризуется преобладанием конативного элемента, выполняющего регулятивно-коммуникативную функцию в текстообразовании произведения. Внутреннее содержание персонажей рассказа, в первую очередь мужских, раскрывается благодаря их интерактивным межличностным контактам (Володя большой — Володя маленький, Володя большой — Софья Львовна, Володя большой — другие женщины, Володя маленький — Софья Львовна, Володя маленький — другие женщины, Софья Львовна — Володя маленький и т. д.). Аффективный компонент коммуникативных отношений главным образом представлен женским персонажем (Софьей Львовной), при этом аффективный компонент в межличностных контактах этого персонажа с мужскими персонажами вступает в противоречие с их интерактивным компонентом.

Таким образом, говоря о лексико-грамматических антонимических пространствах, в рассказах А.П. Чехова, следует иметь в виду, что информационно-коммуникативная функция общения, а также словесная коммуникация в функции текстообразования более типичны для рассказов-сценок, юморесок раннего периода творчества А.П. Чехова. В то время как аффективно-коммуникативная и регулятивно коммуникативные функции словесной коммуникации, являющейся средством характеристики персонажей, раскрытия их роли в структуре художественного произведения, характерны для поздних, в том числе «программных» произведений писателя (Попрыгунья; Дом с мезонином; Человек в футляре и др.). Объясняется этот факт прежде всего тем, что по мере возрастания художественного мастерства писатель создает сложные художественные образы с раскрытием психологических мотиваций их поступков и изображением внутреннего мира. При этом словесная коммуникация персонажей начинает выступать с целью характеризации, индивидуализации персонажей, углубления психологизма изображаемых героев. Когда по какой-либо причине писатель не обращается к внутреннему монологу персонажа, то раскрытие его личностных характеристик, внутреннего мира возможно лишь опосредованно. Персонаж предстает в актах словесной коммуникации с привлечением членов этой коммуникации (Рябовский (Попрыгунья); Лида (Дом с мезонином); Модест Алексеич (Анна на шее) и др.).

5.1. «Толстый и тонкий»

Данный рассказ был впервые опубликован в 1883 г. в журнале «Осколки», № 40 и относится к раннему периоду творчеству писателя.

Объектную (отвечающую на вопрос что?) авторскую сферу рассказа, составляющую предметно-референтный фон движения действия, представляет ситуация вербальной коммуникации — общение случайно встретившихся друзей детства, потрясенных неожиданностью этой встречи: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий.

Акт коммуникации развертывается посредством заполнения художественного пространства информативным материалом, касающимся также и прошлого (воспоминания детства), содержащимся в речевой деятельности одного Тонкого: ...жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса и т. д. И Информация, сообщаемая другим коммуникантом о своем социальном статусе, получаемая Тонким в процессе вербального общения, оказывается сюжетообразующей, семантически значимой и имеющей особую смысловую нагрузку в структуре произведения.

Рассмотрим ключевой момент сцены — появление семантически значимой информации:

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился!

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Ввод семантически значимой информации осуществляется через тавтологическую парадигму «служба»: служу, служил, буду служить, дослужился. Внутренняя сопоставленность единиц парадигмы усиливается ближайшими (синтагматическими) связями, создающими семантический повтор (плеоназм) высказывания: служить — «исполнять обязанности служащего государственного учреждения»; коллежский асессор — «гражданский чин восьмого класса по табели о рангах в дореволюционной России»; дослужиться — «добиться, достичь чего-либо посредством службы»; тайный советник — «гражданский чин третьего класса по табели о рангах в дореволюционной России»; столоначальник — «чиновник, начальник канцелярии в дореволюционной России».

Информация о социальном статусе Толстого изменяет поведение Тонкого. Перемены, произошедшие с персонажем, передаются глаголами трансформации психофизических состояний, которая состоит из двух окказионально-синонимических рядов: 1) побледнел, окаменел, 2) съежился, сгорбился, сузился.

Степень значимости информации подчеркивается внешними переменами в спутниках Тонкого: Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее, Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

Для Толстого степень значимости информации о социальном статусе существенно иная: — Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

Но перемены уже произошли: область позитивных эмоций переходит в область негативных. Сила значимости новой информации такова, что после представления Толстым своего социального статуса в сознании Тонкого происходит вытеснение образа старого приятеля и замещение его на новый, незнакомый образ, обусловливший модель последующего поведения Тонкого, начинающего заново знакомить Толстого со своими родственниками: Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом... Тональность новой презентации существенно отличается от тональности прежней, так как в восприятии Тонкого образ друга детства вымещается образом иного, незнакомого человека, вращающегося в другой, незнакомой социальной плоскости.

Итак, информативный компонент в структуре данной ситуации словесной коммуникации обусловливает восприятие персонажей, а также влияет на их поведение.

В целом ситуация словесного общения, выступая средством ценностной характеристики героев и отражая оценочный компонент авторской картины мира, выполняет одновременно как текстообразующую, так и сюжетообразующую функцию в рассказе.

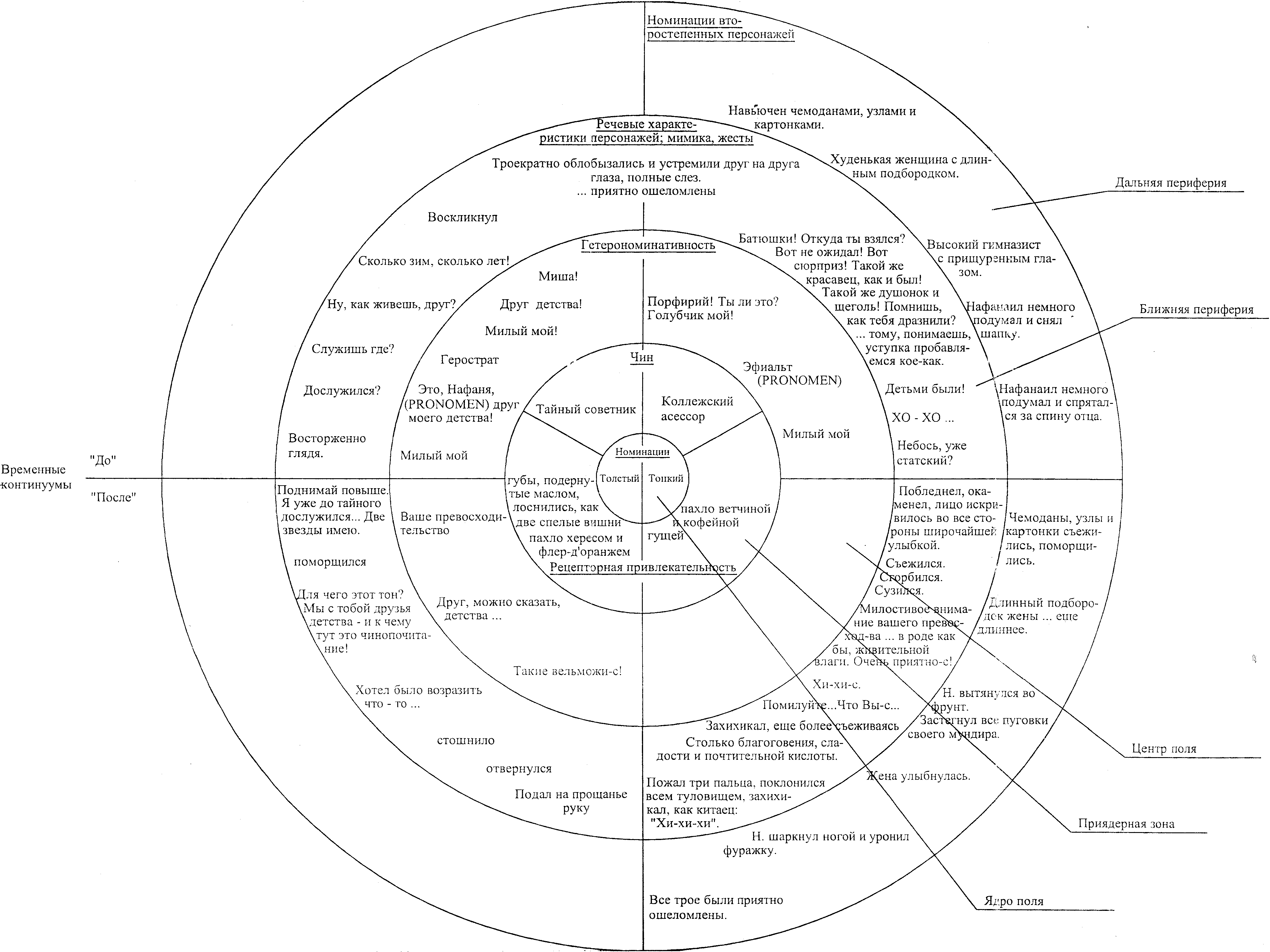

Лексико-грамматическое поле рассказа «Социум персонажа» образует ряд антонимических, а также синонимических парадигм, построенных на основе разнообразных семантических отношений. Однако, несмотря на присутствие в структуре поля определенного числа синонимических единиц, поле носит название антонимического, так как именно антонимы являются связующими звеньями этого лексико-грамматического поля.

Ядро поля составляют номинации обоих персонажей, вступающие друг с другом в отношения противопоставления не только по содержанию, но и по форме осуществления акта словесной коммуникации. Номинацию персонажей рассказа следует рассматривать в связи с социальными, психологическими и иными факторами, характеризующими жизнь героев, так как «наиболее общее правило выбора имени нарицательного для номинации предмета, о котором идет речь, состоит в том, что его семантика не должна выходить за пределы тех предикатов, которые эксплицитно или имплицитно содержатся в предтексте. Идентифицирующая номинация ретроспективна, повторна и ориентирована на адресата, т. е. обусловлена прагматическим фактором. Предтекст особенно существен для номинаций, порожденных субъективным взглядом автора (оценкой, метафорой, сравнением) и предикатами, взятыми из чужой речи, т. е. субъективным взглядом другого лица» (Арутюнова 1999, 102).

Обращаясь к определению исследователя, можно отметить, что функцию предтекста в анализируемом рассказе выполняет заглавие «Толстый и тонкий», именующее обоих персонажей, номинации которых возникают не из предикатов чужой речи, эксплицитно не выраженной в тексте рассказа, а являются порождением субъективного взгляда автора, образующего их при помощи оценочного сравнения. Толстый и Тонкий — это оценки, возникающие на основе сопоставления отличительных внешних признаков персонажей. Семантика оценок персонажей не выходит за рамки самой ситуации, развертывающейся в художественном пространстве текста, авторские проекции локальности которого представлены топонимом (где? — на вокзале Николаевской железной дороги), поскольку топоним вокзал воспринимается как место средоточия незнакомых, случайных людей, оценивающих друг друга на основании отличительных характеристик внешнего вида.

Приядерная зона рассказа включает в себя 3 фрагмента: «Социальный статус», «Рецепторная привлекательность персонажей» и «Физические свойства персонажей».

Фрагмент «Социальный статус» состоит из двух антонимичных лексем: как мы узнаем из самопрезентации персонажей, Тонкий — коллежский асессор, в то время как Толстый — тайный советник.

«Рецепторный образ персонажей» входит в область физических характеристик героев. Обоняние занимает значительное место в формировании определенного восприятия индивида, часто на подсознательном уровне задавая ту или иную эмотивную направленность по отношению к нему. Запахи могут рассказать об образе жизни, социальной значимости, пристрастиях, вкусах, дать некое представление о некоторых характерных особенностях индивида. А.П. Чехов, будучи мастером художественной минимизации, использует запахи для создания художественно емких образов своих персонажей. Так, хересом и флер-д'оранжем может пахнуть только от приятного, легкого в общении жизнелюба, в то время как запах ветчины и кофейной гущи ассоциируется с тяжелым в общении, задавленном бытом пессимисте. Первое впечатление, общая привлекательность персонажей в рассказе формируется благодаря описанию запахов, исходящих от персонажных героев: Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей.

Фрагмент «Физические свойства персонажей» состоит из двух антонимических лексем, характеризующих физическую комплекцию персонажей и одновременно являющихся их номинациями: На вокзале Николаевской железной дороги встретилось два приятеля: один толстый, другой тонкий. В контексте эти номинации приобретают метафорический перенос и дополнительные семантические значения: тучность, предрасположенность к полноте воспринимается как физическое свойство, более характерное для практичных, крепко стоящих на земле людей, добивающихся значительного успеха в карьерном росте, чрезмерная тонкость ассоциируется с жизненной и финансовой несостоятельностью. Кроме того, в Толковом словаре Тонкий в пятом и шестом значениях соответственно идут «острый, проницательный, умный» и «чуткий, быстро воспринимающий что-нибудь» (СОШ), таким образом, физическая характеристика персонажей участвует и в создании авторской иронии: Тонкий становится не только оценкой физических свойств, но и оценкой умения персонажа быстро перестраиваться в зависимости от имущественного положения и социального статуса собеседника.

Все остальные зоны поля, начиная от центра поля и заканчивая дальней периферией, имеют дополнительное деление на временные пространства. В качестве начальной точки отсчета принят кульминационный момент самопредставления Толстого в качестве тайного советника. Все остальные события воспринимаются относительно этой точки как происшедшие «до» или же совершившиеся «после».

Центр поля заполнен номинациями и гетерономинациями персонажей и имеет название «Номинации и гетерономинации персонажей». С номинациями персонажей мы имеем дело уже в заглавии, образующем содержание ядра. Однако по мере развертывания сюжета появляются и другие, которые дают друг другу сами персонажи. «Возникает необходимость в семантическом сужении номинации, а, следовательно, в выделении в объекте дополнительных признаков. Связь интродуктивной номинации с последующей идентифицирующей функцией нередко ведет к ее развертыванию в достаточно полное описание объекта» (Арутюнова 1999, 101).

Гетерономинации Тонкого во временном континууме «до»: Миша, друг детства, милый мой, друг моего детства, номинации «после»: друг, можно сказать, детства, такие вельможи-с, ваше превосходительство. Благодаря качественному изменению характера номинации и появлению таких именований, как такие вельможи-с и ваше превосходительство становится наглядным развитие сюжета, что означает реализацию гетерономинациями функций тексто- и сюжетообразования произведения.

Иное отношение выражается и в «с», прибавляемом к словам, и в постановке именования во множественное число: вельможи-с.

Номинации Толстого находятся вне разделения на временные континуумы: Порфирий, голубчик мой, друг, милый мой, мы друзья детства.

В тексте появляются еще две номинации, данные лицами, находящимися вне повествования: это прозвища (pronomen), которые были даны персонажам в детстве: Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил.

Обе номинации берут свое начало из древнегреческой истории: Герострат — Трек из города Эфес (Малая Азия), сжег в 356 г. до н. э., чтобы обессмертить свое имя, храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес света). В переносном смысле — «честолюбивый, добивающийся славы любой ценой» (БСЭ). Эфиальт — сер. V в. до н. э. — в Афинах вождь демократической группировки, в 462 г. провел реформу, ограничивающую функции ареопага — оплота аристократии. Таким образом, номинации становятся средством выражения авторской иронии: Толстый, для которого фактор человеческой коммуникации имеет приоритетное значение по сравнению со степенью значимости социального статуса и внешних атрибутов карьерного продвижения, отождествляется с человеком, в системе жизненных ценностей которого первое место занимает желание славы. В то время как Тонкий получил номинацию по имени человека, ожесточенно боровшегося с аристократией и посредством тяжких усилий ограничившего ее права, то есть ниспровергавшего иерархические социальные ценности, единственно важные для персонажа. Каждый из персонажей является антиподом героя, по имени которого получил свою номинацию, и является носителем качеств, прямо противоположных отличительным качествам своего номинанта. В результате перед читателем предстает скрытно выраженный антонимический блок, состоящий из двух антонимических парадигм Толстый — Герострат, Тонкий — Эфиальт.

По поводу употребления номинаций необходимо отметить: «внутренне сложна и противоречива номинация, употребляемая в обращении, т. е. номинация адресата в прямой речи или в авторизованном дискурсе. Обращение в функциональном отношении двойственно. Оно — с одной стороны — позволяет адресату идентифицировать себя как получателя речи, а с другой — в апеллятиве часто выражается отношение к адресату говорящего... Апеллятив дает возможность развернуть практически всю шкалу номинаций от имен собственных и местоимений до субъективно-оценочных предикатов и продемонстрировать разные возможности их комбинирования» (Арутюнова 1999, 115).

Ближняя периферия включает в себя блок, состоящий из двух фрагментов «Речевые характеристики персонажей», «Мимика и жесты». Периферийные единицы зачастую имеют контекстуальное значение, кроме того, периферийные зоны поля образуют связующее звено с другими полями, организуя лексико-семантическую непрерывность речевой системы А.П. Чехова.

Для данной зоны сохраняется противопоставленность по «временным» пространствам.

Слова в неконтекстуальных значениях таковы: Тонкий «до»: вышел из вагона, был навьючен, изумился, начал после лобызания. «После »: побледнел, окаменел, лицо искривилось, широчайшая улыбка, от лица и глаз... искры, съежился, сгорбился, сузился, захихикал, еще более съеживаясь.

Толстый «до»: воскликнул, восторженно глядя на друга.

«После»: поморщился Толстый, ...хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи».

Лексемы в неконтекстуальных значениях, относящиеся к Тонкому, соотносятся как в отношении временных континуумов, так и в отношении персонажей. Так, соотношение во временных континуумах представлено вилкой лексем — лексема из континуума «до» изумился коррелирует с целым рядом лексем из континуума «после». Однако эти лексемы представляют собой описание, относящееся к эмоционально-ментальной характеризации состояния и поведения Тонкого: Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой, казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Глаголы побледнел, окаменел, лицо ...искривилось улыбкой, посыпались искры, съежился, сгорбился, сузился описывают разные стадии визуальных проявлений имплицитно выраженного коррелята к лексеме «изумился». Лексемы, описывающие внешние проявления неназванного коррелята, не являются членами синонимического ряда, так как описывают смежные, но не синонимичные из-за их разнофазовости действия персонажа, в другом случае лексема изумился должна была бы находиться в отношениях комбинаторной, построенной по «веерному» типу антонимичной связи с этими единицами (см. Введенская 1968).

Отношения между единицами разных временных континуумов, будучи близки к синонимам, на самом деле находятся в отношениях окказиональной текстовой антонимии. Неслучайно в первой части мы имеем дело с простой номинацией действия: изумился, во второй же автор, как было упомянуто, избегает называть само действие из-за необходимости добиться эффекта не объединения, а антитетичности поведения и именно с этой целью описывает лишь зрительно наблюдаемые проявления действия.

Лексемы из континуума «до» Толстого находятся в синонимичных отношениях с одноконтинуумными лексемами Тонкого. Лексемы из континуума «после» одного и другого персонажа вступают между собой в антонимические отношения: лицо искривилось... широчайшей улыбкой — поморщился, столько благоговения, сладости и почтительной кислоты — стошнило, подал на прощанье руку — пожал три пальца, поклонился всем туловищем, захихикал, как китаец. Вместе с тем антонимия Толстого и Тонкого в большинстве случаев окказиональна и в ряде случаев является межчастеречной: сладостная, почтительная кислота — стошнило.

Во временном континууме «до» Тонкий и Толстый имеют объединяющие их неконтекстуальные лексемы, что обусловлено ходом развития сюжета: троекратно облобызались, устремили друг на друга глаза, глаза, полные слез, были приятно ошеломлены. Последнее словосочетание имеет сюжетообразующее значение: в первой части — «приятно ошеломлены» от неожиданности встречи оба бывших приятеля детства, завершает же рассказ некое «резюме» повествования: «все трое были приятно ошеломлены». Такой видоизмененный в соответствии с целями художественного произведения параллелизм, смещая акценты сценки в континууме «до», создает эффект кругового сюжета, кроме этого, посредством подобного смещения акцентов автор достигает эффекта иронии, которая антитетична первой позиции «ошеломленности».

Контекстуальные лексемы Тонкого: «до»: батюшки! откуда ты взялся? вот не ожидал! вот сюрприз! ах ты, Господи! хо-хо... понимаешь, знаешь; «после»: очень приятно-с, хи-хи-с, помилуйте..., что вы-с..., милостивое внимание ...вроде как бы живительной влаги, хи-хи-хи.

Во втором временном континууме становятся социально субординированными даже междометия, которые после прибавления частицы — с демонстрируют степень самоуничижения и самоумаления Тонкого: хо-хо переходит в хи-хи-с, хи-хи-хи. Изменяется даже пунктуация, выражающая интонацию предложной сентенции: вместо «раскованного» троеточия для первого случая появляется точка, передающая неестественность смеха. Таким образом, и междометия в разных временных континуумах окказионально антонимичны друг другу.

Противопоставленность временных континуумов обусловливает и антитетичность стилистических конструкций в речи Тонкого: если в континууме «до» представлена разговорная речь с обилием вводных конструкций типа понимаешь, знаешь, то речь Тонкого «после» — это: а) соединение разговорно-бытовой лексики и вводных конструкций: (друг) можно сказать (детства); (жена Луиза)..., некоторым образом; б) канцелярит, в том числе частица -с, прибавляемая даже к междометиям: очень приятно-с, в такие вельможи-с, помилуйте, что вы-с, в) апофеозно-торжественный стиль: Я, ваше превосходительство...! Очень приятно-с. Друг можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с... Помилуйте... Что вы-с... Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги...

В континууме «до» посредством речи Тонкий характеризуется как холеричный человек с легко возбудимой психикой и затрудненным торможением, в первую очередь, речевых центров. Его речь характеризует высокая скорость моторики, высокий эмоциональный накал («весь выкладывается» во время речи), стилистические огрехи, вводные слова, просторечие сопровождаются информативностью речи (количеством информации за отрезок времени).

Речевая деятельность персонажа в континууме «после» глубоко антитетична по своей сути речи в первом континууме. Она характеризуется внезапно наступившим косноязычием, невозможностью подобрать нужные слова, замедленным темпом. Вводные конструкции, которыми Тонкий, впавший в косноязычие, замещает информативность своей речи, рассогласовывают по смыслу лексемы (друг, можно сказать, детства..., Луиза, лютеранка, некоторым образом), и полностью лишают смыслового наполнения речевые шаблоны, заимствованные из предыдущего континуума и делают его речь бессвязным набором слов. Старания Тонкого вспомнить какое-либо приличествующее случаю торжественное выражение приводят к уродливому набору слов из обрывков официально-торжественной речи, оставшихся в памяти еще с гимназии (Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги). Такое искажение речи Тонкого демонстрирует внезапное изменение ценностных ориентиров во внутреннем мире персонажа: для персонажа, только что ощущавшего себя царем и Богом в своем узком мирке для своих близких и себя самого, опрокинуты ориентиры собственного «эго», вследствие чего он ниспровергает все предыдущие ценностные ориентиры — представление жены происходит в новом качестве (жена... некоторым образом...), опровергаются детские воспоминания (друг, можно сказать, детства).

Таким образом, лексико-семантические группы обоих пространств при их внешнем сходстве и повторяемости выстроены по признаку антитетичности и имеют измененную семантику, наполняющую слова иным содержанием и выполняющую различные коммуникативные цели.

Все вводные слова Тонкого во втором континууме, такие, как: можно сказать в номинации друг, можно сказать, детства, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом, милостивое внимание... вроде как бы живительной влаги по рассуждению Тонкого, должны передавать высшую меру уничижения и благоговения. Тонкий готов поставить под сомнение существование прошлого, если окажется, что какие-то общие факты из детства могут быть неприятны бывшему гимназическому приятелю. Но и во всем остальном Тонкий боится выказать непочтение фактом своего существования и на всякий случай спешит, готов найти извинение. Тот же прием создает комический эффект при произнесении напыщенного комплимента: милостивое внимание... вроде как бы живительной влаги, так как употребление конструкции вроде как бы создает эффект самоуничижения. Такова сила релятивности слова, когда «какой-либо из компонентов актуализируется по смыслу, оборачиваясь субстратной стороной своих содержательных возможностей» (Диброва 1979, 65).

Лексемы в неконтекстуальном значении у Толстого: «до»: Порфирий! Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет! Ну, как живешь, друг? Служишь где? Дослужился? Нет, милый мой, поднимай повыше, ...уже до тайного дослужился..., две звезды имею; «после»: Ну, полно! для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

Дальняя периферия включает в себя характеристику персонажей, опосредованную через второстепенных персонажей и называется «Номинации второстепенных персонажей» и «Предметных принадлежностей». Как и предыдущие зоны, антонимия лексических единиц проходит по двум границам: по временным континуумам «до» и «после» и противопоставления окружения персонажей. Второстепенные персонажи представлены только в зоне Тонкого: ...из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

Семантика «вертикали» (длина лица, высота роста) усиливает смысл атрибутивной зоны Тонкого — «подобострастие нижестоящего чина перед вышестоящим».

По ходу развития повествования второстепенные персонажи «оттеняют» поведение Тонкого: Нафанаил немного подумал и снял шапку... Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. Эти действия характеризуют не определившееся отношение к новому лицу из-за отсутствия информации о его социальном статусе. Степень необходимого подчинения пропорционально статусу еще не установлена, и Нафанаил на всякий случай, «немного подумав», занимает почтительно-неопределенную позицию. Когда социальный статус выяснен и вместе с ним определилась необходимая степень субординации, и Нафанаил, и жена определяются в своем отношении: Длинный подбородок жены стал еще длиннее... и др. Интересно, что в образе жены обозначена только одна деталь, а именно, длинный подбородок, и именно эта деталь призвана отразить необходимую в соответствии с ситуацией реакцию жены. И, наконец, в финале рассказа: Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Улыбка женского персонажа является исключительным мимическим жестом приветствия и свидетельствует о наивысшей степени расположения, на которую он способен. Вместе с тем социальный статус нового знакомого требует какого-либо особенного выражения субординации — в данном случае низкий, до земли, поклон при поднятии фуражки. Такой вид проявления субординации из-за высокого статуса бывшего друга Тонкого персонаж не считает чрезмерным. Таким образом, поведение этих персонажей полностью соотнесено с поведением «тонкого персонажа».

Другая зона периферии — это предметные принадлежности, также занимающие определенное место в создании художественного образа персонажа. «До» выяснения социального статуса вещи безличны: тонкий... только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Отсутствие этих принадлежностей вокзала у Толстого также является фактом антонимии: Толстый не имеет багажа, что символизирует его необремененность житейскими тяготами и обусловлено социальным положением. В кульминационный момент вещи повторяют характер своего хозяина и претерпевают метаморфозы вместе с ним. Ср.: (Тонкий) съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Лексические единицы образуют две синонимических парадигмы, лексемам первой парадигмы соответствуют лексемы второй. По силе действия лексемы второй парадигмы уступают лексемам первой (ср.: сгорбился, сузился — действие, подчинившее предмет полностью; поморщились — задействована только внешняя часть), во второй парадигме только две лексемы, в то время как в первой их три. Таким образом, изменения предметов имеют как бы «редуцированный», «ослабленный» характер, поскольку претерпевают действия, сходные с действиями хозяина.

Подводя итоги исследованию состава лексико-грамматического антонимического поля «Социум персонажа», можно отметить следующие факты: в структуре поля преобладают антонимические парадигмы, основанные на противопоставлении как двух временных континуумов, условно названных «до» и «после» выяснения социального статуса Толстого, так и обоих персонажей. Антонимичные парадигмы по большей части являются окказиональными, авторскими парадигмами, число синонимов весьма незначительно и практически не формирует структуру содержания текста. В числе антонимических парадигм встречаются и межчастеречные конструкции: благоговение, сладость — стошнило и др. Значительное место в структуре текста занимают как гетерономинации, так и номинации-обращения.

И контекстуальные, и неконтекстуальные лексические единицы Тонкого характеризует деление на два временных континуума «до» и «после», определяющие специфику речевого поведения и «двигательного» поведения персонажа. Характерной особенностью речевого поведения во временных континуумах становится соединение разговорно-бытовой лексики, слов-паразитов, канцелярита и официозно-торжественной лексики, что создает комизм рассказа. Таким образом, речь персонажа создается противоречивостью сочетания разных литературных стилей.

5.2. «Хамелеон»

Впервые рассказ «Хамелеон» был опубликован в журнале «Осколки» за 1884 г., № 36 с подзаголовком «Сценка». Настоящее название, отражающее противоречивость (амбивалентность) речевого поведения персонажа на протяжении всего действия рассказ получил позднее.

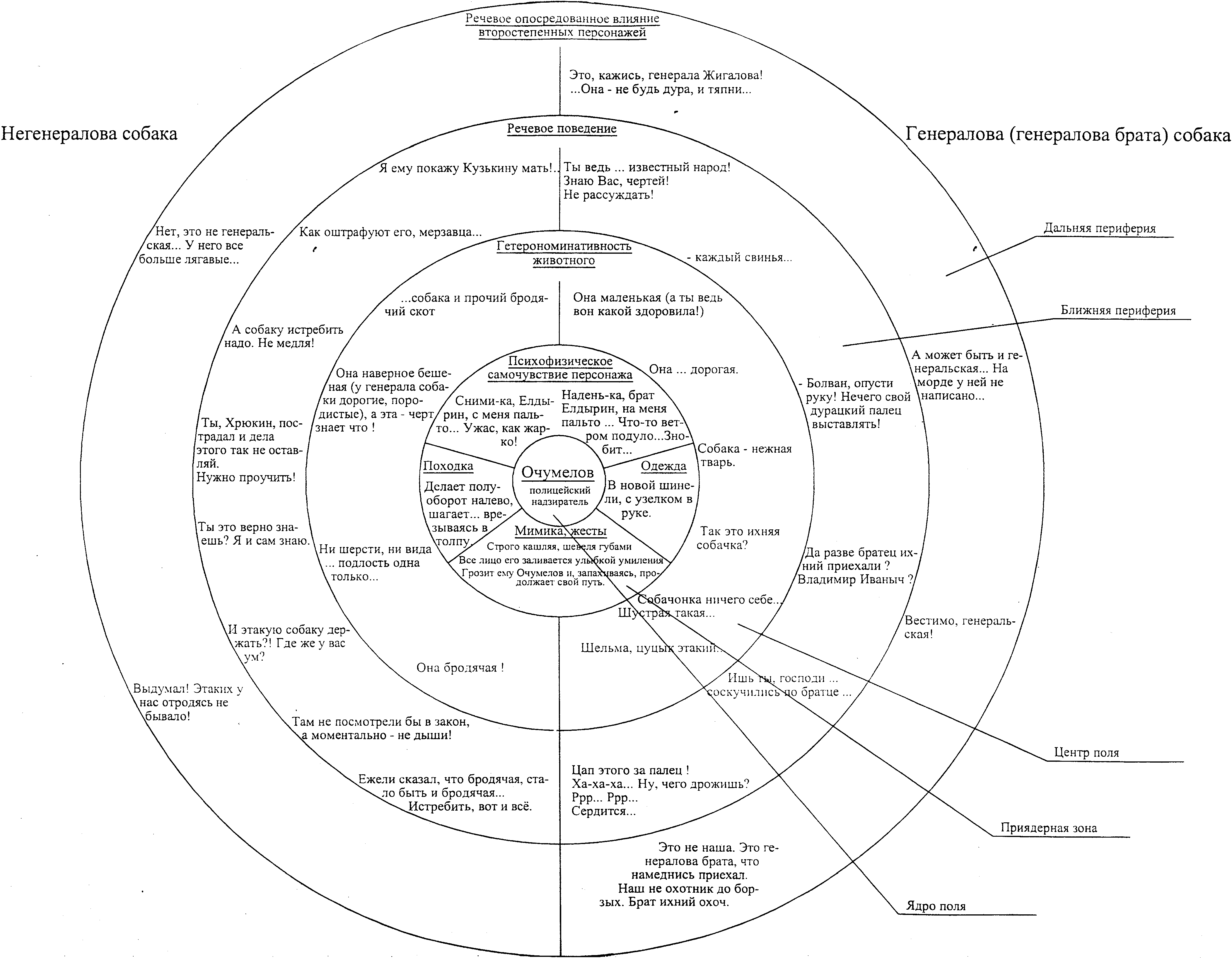

В рассказе «Хамелеон» в ситуации словесной коммуникации раскрывается речевое поведение главного персонажа — полицейского надзирателя Очумелова. Информация о принадлежности собаки («генерала Жигалова», «не генеральская», «а, может быть, и генеральская», «вестимо генеральская», «она бродячая», «это генералова брата») имеет в структуре рассказа семантическую значимость, определяет психофизиологическое состояние Очумелова.

Изменение поведения передается через амбивалентную, противоречивую смену экспрессивно-эмоциональных оценок виновника скандала — «борзого белого щенка» и «золотых дел мастера Хрюкина». В двух случаях своеобразным сигналом перевода действия в другую микроситуацию, в иную эмоциональную плоскость является проявление физиологических перепадов состояния персонажа, выражающихся в действиях с шинелью: Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... и Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит...

В зависимости от предположений о принадлежности собаки меняется и сама оценка объекта:

...собака и прочий бродячий скот..., Она наверное бешеная..., У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!;

Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь..., Собачонка ничего себе..., Шустрая такая..., Сердится, шельма... цуцык этакий... и др.

Изменяется и экспрессивная оценка Хрюкина:

Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!, ...А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить!

Изменение настроения и поведения отражается в выборе синтаксических конструкций и в лексике Очумелова. Сравним речь вначале, когда собака еще «ничья», и конец, где хозяин собаки «нашелся» и все разрешилось благоприятно для собаки:

Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали? — В гости...

Лексико-грамматическое поле рассказа представлено пятью зонами и дает полевое освещение «Амбивалентность речевого поведения персонажа». Поле является персонажным, поэтому в ядро поля помещена базовая номинация рассказа — фамилия персонажа — Очумелов.

Поле является антонимическим, то есть в основе его лежит противопоставление различных антонимических групп, фрагментов и зон, часть из которых относится к континууму «Негенералова собака», а другая — к континууму «Генералова (генералова брата) собака». Вне антонимического противопоставления остается лишь зона ядра, а также приядерная зона, «номинирующие» главного героя рассказа — полицейского надзирателя Очумелова.

В ядро поля включен фрагмент, состоящий, как и номинация, из одной лексемы: должность, занимаемая персонажем — полицейский надзиратель. Социальный статус, который персонаж имеет, определяет все дальнейшее поведение героя и является базовым для рассказа. Вследствие этого помещен в ядро поля вместе с номинацией, так как для данного случая социум, или социальная сторона, личности оказывается важнее, чем просто номинация.

Приядерная зона поля представлена четырьмя лексико-семантическими фрагментами: Психофизическое самочувствие, Одежда, Походка, Мимика и жесты.

Фрагмент «Психофизическое самочувствие персонажа» представлен двумя лексико-грамматическими секторами, также определяющимися принадлежностью собаки: полицейский надзиратель меняется в своем физиологическом состоянии при мысли о принадлежности собаки генералу Жигалову: Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем..., Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Подобная зависимость от принадлежности собаки закономерна: физические симптомы то жара, то озноба являются внешними проявлениями страха и потрясения, испытываемыми персонажем от одной мысли, что он собирался истребить собаку генерала. В случае отсутствия хозяина животного надзирателю было бы некого бояться и подобные психосоматические проявления были бы невозможны.

Фрагмент «Одежда» состоит из двух лексико-семантических групп: Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. Эти группы находятся друг с другом в отношении окказиональной антонимии: шинель — узелок в руках.

Фрагмент «Походка» представлен пятью лексическими единицами: Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу; По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. Лексические единицы стилистически окрашены (к сборищу — разг.-быт.) и имеют семантические оттенки, участвующие в характеризации персонажа: персонаж привык шагать по военному уставу, не срезывая углов, он не идет, а шагает, к толпе не подходит, а врезывается в нее. Таким образом, на уровне приядерной зоны перед читателем встает портрет персонажа с характерными, присущими только ему чертами.

Фрагмент «Мимика и жесты» включает в себя антонимические парадигмы, основанные на противопоставлении не принадлежности собаки, а трех объектов речевой деятельности Очумелова: известный объект — положительный объект — отрицательный объект.

Объект неизвестен:

Гм!... Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями.

Объект — генералов брат (положительный объект):

Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.

Объект — золотых дел мастер Хрюкин (ставший отрицательным объектом):

Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Антонимический центр поля представлен контекстуальными лексемами-гетерономинациями собаки. Номинации имеют ярко выраженный эмотивный характер и обусловлены амбивалентным эмоциональным состоянием персонажа, принимающего то одно, то другое мнение относительно принадлежности собаки.

Гетерономинации зоны «Генералова (генералова брата) собака»: она маленькая, она, может быть, дорогая, ихняя собачка, собачонка ничего себе, шустрая такая, шельма, цуцык этакий и др.

Гетерономинации зоны «Негенералова собака»: собака и прочий бродячий скот, она, наверное, бешеная, (у генерала) собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что, ни шерсти, ни вида... подлость одна только..., она бродячая и др.

Гетерономинации представлены самыми различными частями речи: существительными и прилагательными, свободными словосочетаниями и фразеологическими единицами (черт знает что, ни шерсти, ни вида). Знаменательно также появление уменьшительно-ласкательных суффиксов и имен в номинациях собаки зоны «генералова брата»: собачка, собачонка, цуцык.

Экспресивно-эмоциональная номинация персонажей отражена в таблице № 1.

Табл. 1. Принадлежность собаки

| Негенералова собака |

Генералова (генералова брата) собака | |

|

1. |

собака и прочий бродячий скот |

— |

|

2. |

— |

она маленькая, ...ты ...вон какой здоровила (Хрюкину), ... |

|

3. |

черт знает что... ни шерсти, ни вида... подлость одна только... |

собаки дорогие, породистые |

|

4. |

— |

она... дорогая... каждый свинья (Хрюкин) |

|

5. |

— |

нежная тварь... болван (Хрюкин) |

|

6. |

бродячая |

— |

|

7. |

— |

борзая |

|

8. |

— |

ихняя собачка |

|

9. |

— |

собачонка ничего себе |

|

10. |

— |

шустрая такая |

|

11. |

— |

шельма |

|

12. |

— |

цуцык этакий |

Комментарии к табл. № 1

Представленные соотношения включают: а) двух деятелей повествования — золотых дел мастера Хрюкина и белого борзого щенка, б) характеристики щенка, колеблющиеся в зависимости от того, кто является собственником животного.

Антонимическая парадигматика связана со следующими текстовыми представлениями противоположностей:

1) эксплицитным двучленным выражением: №№ 2, 4, 5,

2) эксплицитным многочленным выражением: № 3—3. В этом случае антонимический блок негативных членов парадигмы в качестве противочлена имеет один позитивный член,

3) имплицитным выражением второго противочлена:

а) «Негенералова»: №№ 1, 6,

б) «Генералова (генералова брата) собака»: №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12. К №№ 2, 4, 5 отсутствуют эксплицитно выраженные противочлены по принадлежности, но есть выраженные антонимические корреляты по соотношению собака — Хрюкин.

В оценках двух объектов описания возникают сложные переплетения, следствием чего является символизм номинации, послужившей заглавием рассказа, — Хамелеон «человек, легко изменяющий взгляды, убеждения, представления под влиянием каких-либо вынуждающих обстоятельств».

Ближняя периферия включает антонимический фрагмент «Речевое поведение персонажа».

Речевые «колебания» Очумелова представлены четырьмя позициями.

1) «Генералова собака»: ...Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

2) «Негенералова собака»: Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что!... Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

3) «Генералова собака»: Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!...

4) Собака «генералова брата»: — Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

«Речевое поведение персонажа», зона «Генералова (генералова брата) собака» представлена тремя (первым, третьим и четвертым) текстовыми фрагментами, выражающими «Речевое поведение персонажа». Зона «Негенералова собака» включает в себя второй текстовый фрагмент речевых «колебаний» персонажа.

Контекстуальные лексемы, находящиеся в зоне, имеющей название «Негенералова собака», представлены тремя позициями.

1) Первоначальное знание относительно принадлежности собаки. Объектом отрицательной эмоциональной экспрессии надзирателя является не собака, а ее неизвестный хозяин. Социальный статус неизвестного хозяина предполагается достаточно невысоким, допускающим употребление бранной лексики: Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!..

2) «Негенералова собака». Объект отрицательной экспрессии — собака: ...собака и прочий бродячий скот..., Она наверное бешеная..., У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!

3) «Генералова собака». Объект отрицательной экспрессии — золотых дел мастер Хрюкин: Одного только я не понимаю: Как она могла тебя укусить?... Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

Лексемы зоны «Генералова (генералова брата) собака» противоречат характеризации принадлежности «Негенераловой собаки» и выражены языковыми и речевыми (текстовыми, окказиональными) антонимами.

Характерной особенностью речевых построений персонажа для всех зон является сочетание разговорной лексики, просторечия и канцелярита, создающее иронический эффект. Нередко дополнительный эффект возникает благодаря использованию неполных предложений: По какому это случаю тут? Почему тут? Это ты зачем палец? Что значит собака и прочий бродячий скот, не медля, ни шерсти ни вида, черт знает что и др.

Последняя антонимическая зона — дальняя периферия — посвящена репликам второстепенных персонажей и также разделена на две антонимические подзоны. Реплики второстепенных персонажей выполняют роль возбудителей, задающих то или иное направление речевого поведения полицейского надзирателя Очумелова. Контекстуальные лексемы, именования животного, представленные репликами из толпы, эмоционально нейтральны.

«Генералова (генералова брата) собака»: это, кажись, генерала Жигалова, а может быть, и генеральская, вестимо, генеральская, это не наша, это генералова брата, наш не охотник до борзых, брат ихний охоч...

«Негенералова собака»: нет, это не генеральская, у генерала таких нет, у него все больше лягавые, этаких у нас отродясь не бывало.

Одним из средств создания художественно выразительных образов является дистантное семантическое согласование. Так, например, в фразе: Собачонка ничего себе... Шустрая... Цап этого за палец... уменьшительную оценку в подлежащем собачонка определяет суффикс -онк-, выражающий в данном случае сему «уменьшительность», «ласкательность». Значение данной семы подтверждается безаффиксным глагольным образованием цап, при этом безаффиксность образования для глагола является такой же семой «уменьшительности», как и суффикс -онк- для существительного. Ср.: собака цапает — собачонка цап.

Пример антитетического дистантного семантического контраста представлен в реплике Очумелова: Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Уменьшительно-ласкательное значение слова маленькая эксплицитно выражено лексико-словообразовательными способами: суффиксом -еньк- с общесоциальным уменьшительным значением, а также корнем контактного окружения — мал. В существительном здоровила, помимо лексической выраженности (здоровяк — «большой, физически сильный человек») присутствует суффикс -ил-, выражающий сему «увеличительность» и «пренебрежительность». Слова вон, какой подчеркивают эту сему.

Если же в пределах словосочетания находятся компоненты, несовместимые с точки зрения реальных обозначений, происходит семантический контраст, также являющийся выразительным средством создания художественного образа: Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. В данном случае имеет место несогласование по родовому признаку: каждый — м. род, свинья — жен. род.

Рассмотренное лексико-грамматическое антонимическое поле представляет собой иной характер антитетичности, так как в синонимо-антонимические отношения вступают не два различных персонажа, как это было представлено в подпараграфе 5.1., а речевая деятельность одного персонажа, обусловленная сменой внутреннего амбивалентного состояния, находящегося в зависимости от внешних поворотов сюжета, факторов внешнего воздействия и приводящая за собой изменения на психофизиологическом уровне.

5.3. «Володя большой и Володя маленький»

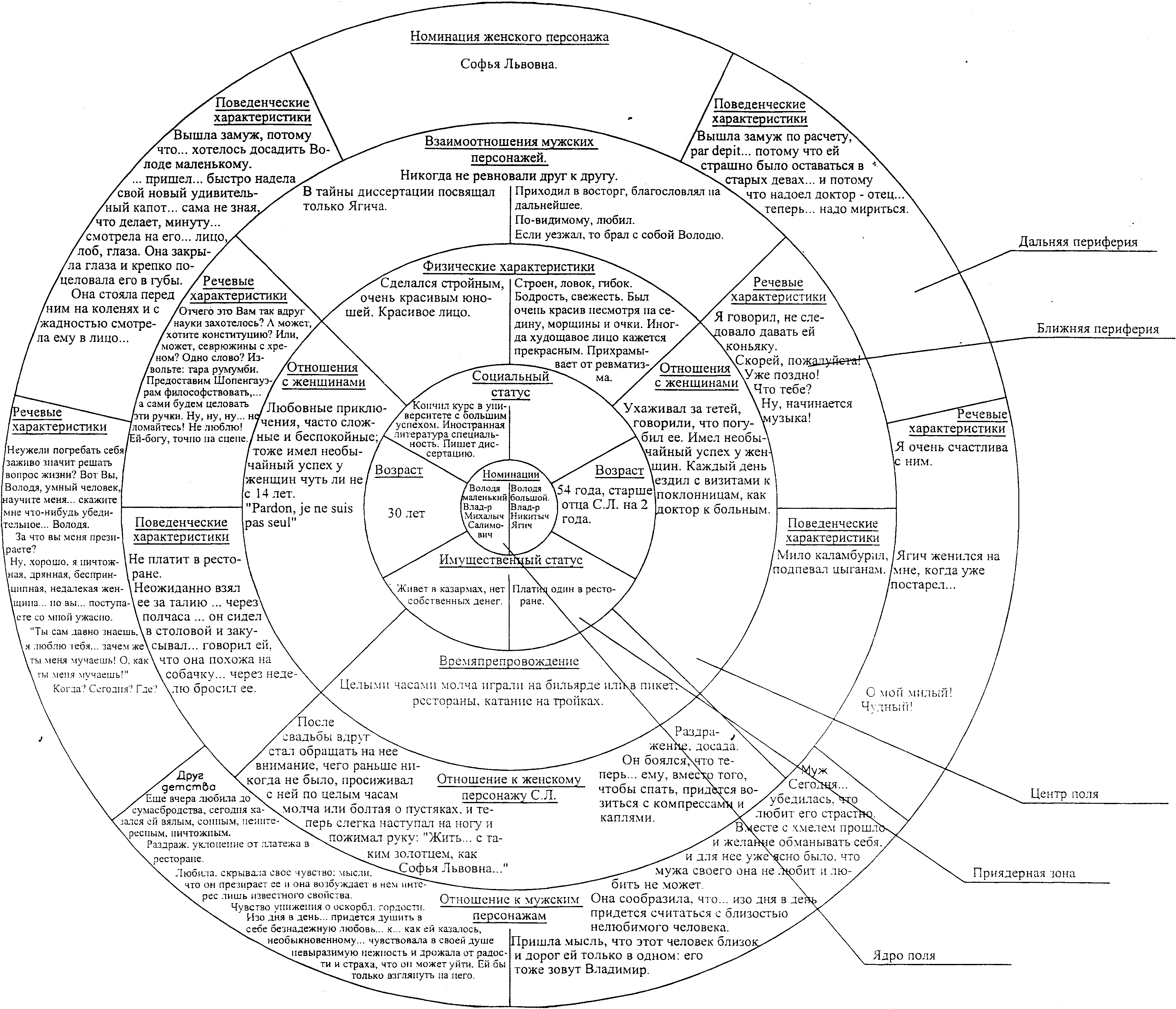

Прием антитезы, воплотившийся в лексических, грамматических и синтаксических средствах языка, является одним из основных средств художественного мастерства А.П. Чехова. В анализируемом рассказе писателя широко представлены синонимо-антонимические парадигмы и блоки, в совокупности образующие лексико-грамматическое антонимическое поле персонажей с номинацией «Социально-психологическая характеристика персонажа». Выбор номинации поля не случаен: в толковых словарях — социальный определяется как «общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе», а психология — как «совокупность психических процессов, обусловливающих какой-нибудь род деятельности» (СРЯ, 1978). Таким образом, персонажное поле призвано рассмотреть как социальные связи персонажей, так и индивидуальные эмотивно-ментальные установки, проявляемые в процессе коммуникаций различного характера.

Структура поля построена в соответствии с наполнением различными компонентами межличностных контактов, в которые вступают друг с другом персонажи-коммуниканты (информативный, аффективный, а также конативный компоненты). Поле имеет пять зон, из которых три зоны — центр, приграничная зона центра и ближняя периферия соотносятся с лексико-семантическими отношениями, номинирующими секторы коммуникативных связей мужских персонажей, характеризующихся преобладанием конативных компонентов. Лексико-семантические конструкции этих зон (отдельные единицы, блоки) вступают в синонимо-антонимические отношения друг с другом. Дальняя периферия включает в свою структуру секторы, номинирующие межличностные контакты женского персонажа рассказа с преобладанием аффективного компонента. Лексико-семантические структуры дальней периферии вступают в антонимические отношения со структурами центра и ближней периферии на основании преобладания различных коммуникативных компонентов (аффективного для дальней периферии (женский персонаж) и конативного для остальных зон (мужские персонажи)).

Основу антонимичности лексико-грамматического пространства рассказа составляют синонимо-антонимические отношения лексико-грамматических структур мужских персонажей друг с другом и антонимические отношения и того, и другого персонажа с зоной женского персонажа. Структура взаимодействий мужских персонажей представлена в виде двух континуумов с параллельными секторами, при помощи которых происходит сопоставление равноценных лексико-семантических единиц для того и другого персонажа и выявление возможных отношений антонимии или синонимии между ними.

В ядро поля помещены номинации мужских персонажей, представленные номинациями-pronomina, или номинациями-прозвищами (Володя большой, Володя маленький), которые, имея экспрессивную оценочность другими коммуникантами, являются составляющими межличностной коммуникации: В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга — Володей маленьким.

Центр поля представлен секторами, включающими информативные компоненты текста, являющиеся частью мысленного взаимодействия коммуниканта; значительная часть информации о мужских персонажах предстает в виде внутреннего, вербально оформленного «потока сознания» героини: Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич... и др. Секторы центра поля представлены компонентами различного характера и объема, а также различной степенью семантической значимости: «Социальный статус», «Имущественное положение», «Возраст», «Физические характеристики», «Внешний вид», «Конституция», «Походка, мимика, жесты».

Приграничная зона центра отражает другой уровень межличностных контактов — аффективный, определяющий эмоционально-экспрессивную наполненность коммуникативных взаимодействий и формирование определенного рода эмоций по отношению к коммуниканту. Этот уровень, занимающий главенствующее место в персонажной зоне, посвященной главной героине (дальняя периферия), в отличие от конативного, не является основным средством характеристики мужских персонажей. Секторы приграничной зоны центра — «Взаимоотношения мужских персонажей», «Отношение мужских персонажей к Софье Львовне».

Ближняя периферия представлена последним, наиболее сложным уровнем коммуникации, отражающим конативные взаимодействия коммуникантов с преобладанием поведенческого компонента, определяющего готовность партнеров к последовательному поведению по отношению к другим и к себе. Секторы ближней периферии: «Времяпрепровождение», «Поведенческие характеристики (различные женщины)», «Поведенческие характеристики (Софья Львовна)».

Дальняя периферия посвящена героине рассказа, межличностные контакты с которой оказываются основным средством характеристики мужских персонажей и их роли в структуре художественного целого. Дальняя периферия включает в себя секторы с компонентами взаимодействий с мужскими персонажами. Информативный уровень коммуникации представлен следующими секторами: «Номинация женского персонажа», «Оформленность отношений с мужскими персонажами». Аффективный (перцептивный) уровень коммуникации включает в свой состав секторы «Динамика развития эмоционального взаимодействия (Володя большой)» и «Динамика развития эмоционального взаимодействия (Володя маленький)». Конативный (интерактивный) уровень коммуникации представлен секторами «Поведенческие характеристики (Володя большой)» и «Поведенческие характеристики (Володя маленький)».

Табл. 1. Лексико-семантический анализ парадигм «Социальный статус», «Имущественное положение» в рассказе А.П. Чехова «Володя большой и Володя маленький»

|

Лексическая группа |

Володя большой |

Володя маленький |

Вид лексико-семантических отношений |

|

Род службы |

военная |

штатская |

антонимические |

|

Социальный статус, область деятельности, вид занятий |

полковник, командир полка |

...кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию |

антонимические |

|

Материальное положение |

обеспечен |

живет... в казармах, у своего отца, ...и не имеет собственных денег... |

антонимические |

Табл. 2. Лексико-семантический анализ парадигм «Возраст», «Физические характеристики, внешний вид », «Конституция », «Походка, мимика, жесты» персонажей рассказа А.П. Чехова «Володя большой и Володя маленький»

|

Физические параметры |

Володя большой |

Володя маленький |

Вид лексико-семантических отношений |

|

Возраст |

несмотря на свои пятьдесят четыре года..., ...старше ее отца на два года... |

...ему уже тридцать лет... |

антонимические (старый — молодой), текстовая антонимия несмотря на — уже |

|

Физические характеристики, внешний вид |

...был тогда очень красив... И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо... кажется прекрасным, ...жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней (Софья Л. — К.Ц.) самой... |

...показывая свое красивое лицо... |

синонимические |

|

Конституция |

...строен, ловок, гибок... |

...вырос и сделался стройным, очень красивым юношей... |

синонимические |

|

Поступь, мимика, жесты |

ходит, мягко звеня шпорами |

поморщился, лицо приняло капризное выражение |

Табл. 3. Лексико-семантический анализ парадигмы «Взаимоотношения мужских персонажей в рассказе А.П. Чехова «Володя большой и Володя маленький»

|

Характеристики |

Володя большой |

Володя маленький |

|

Эмотивная сторона отношений |

приходил от него в восторг, благословлял; по-видимому, любит |

В тайны своей диссертации посвящал только одного Ягича |

|

Потенциально возможные конфликты |

часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу | |

|

Общность интересов |

Бильярд, пикет, совместные поездки, чтение диссертации Володи маленького | |

Табл. 4. Лексико-семантический анализ парадигмы «Поведенческие характеристики персонажей в рассказе А.П. Чехова «Володя большой и Володя маленький»

|

Характеристики |

Володя большой |

Володя маленький |

|

Другие женщины |

имел необыкновенный успех у женщин, увлечения | |

|

Софья Львовна |

— Ну, начинается музыка! |

— Тара... рабумбия! |

|

Средства на развлечения |

платит только один полковник |

обыкновенно уклоняется от платежа |

Комментарии к таблицам №№ 1—4.

Ядро поля отведено под две базовые персонажные фигуры: Володю большого и Володю маленького, описание которых может быть представлено в синонимо-антонимическом осмыслении. А.П. Чехов, как и в предыдущих случаях, использует прием гетерономинации для означивания своих персонажей. Гетерономинации для Володи большого: полковник, Ягич, Владимир Никитыч, Володя большой (pronomen), номинации для Володи маленького: Владимир Михайлыч, Володя маленький (pronomen). Представлены в рассказе и номинации других персонажей: Софья Львовна, Маргарита Александровна, Оля.

Номинации-pronomen (прозвища) основаны на антонимических отношениях. Для обоих номинаций параллелизм сохранен.

Центр поля: Персонажные зоны «Володя большой» и «Володя маленький» антонимичны в трех отношениях:

а) род службы — военная / штатская;

Володя большой: полковник, командир полка;

Володя маленький: Он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своей специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию.

б) материальное положение: Володя большой обеспечен / Володя маленький не имеет собственных денег.

Володя большой: Платил один только полковник, ...безумно богат...

Володя маленький: Живет он в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег...

в) возраст: Володе большому — 54 года, Володе маленькому — 30. Володя большой: Несмотря на свои пятьдесят четыре года... Полковник старше ее отца на два года...

Володя маленький: ...ему уже тридцать лет.

Приграничная зона центра:

Физические данные:

Володя большой: ...Он был тогда очень красив... И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

Он был так строен, ловок, гибок...

1. Володя маленький: Но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей...

2. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным...

3. Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо.

Поступь: Володя большой: Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал, Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз — уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось что он ходит и смотрит, как хищник.

Времяпрепровождение:

Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет...

Средства на развлечения: см. табл. 1. и 4.

Опыт: Володя большой: Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена... наступает истерический смех и потом плач.

Отношения с женщинами. Володя большой: ...Полковник Ягич ...ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, ...и говорили, что она, бедняжка, не находит себе места. Он... имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездит с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу.

Володя маленький:

Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно... Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький.

Ближняя периферия: В графе «Поведенческие характеристики» две антонимические парадигмы: а) полковник платит сам — Володя маленький за счет друга; б) в отличие от Володи маленького, у полковника увлечения женщинами в прошлом.

«Речевые характеристики»:

Володя маленький: Одно слово? Извольте: тарарумбия. Володя маленький досадливо поморщился и сказал: «Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном!»... Ну, полно, полно... Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать все, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки... Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. — Ей-богу, точно на сцене... Тара... ра... бумбия... — запел он вполголоса. — Тара... ра... бумбия!... Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая как ребенка, запел: «Тара... рабумбия... Тара... рабумбия!»

Отношение к женскому персонажу:

Володя маленький: ...Очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замуж, и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина.

Художественная сила воздействия стилистической фигуры заключается в том, что употребление дизъюнктезы с приниженно-бытовым «севрюжины с хреном», которая ставится рядом с «конституцией», является средством создания художественного образа. Благодаря одной цитате читатель начинает воспринимать персонаж как грубого, циничного человека, озабоченного только собственными развлечениями, не считающего необходимым быть внимательным с героиней после сцены соблазнения.

Данное лексико-грамматическое поле является наиболее структурно сложным прежде всего из-за присутствия, наравне с антонимическими структурами, значительного количества синонимических парадигм и блоков, синонимией пронизаны отношения двух главных персонажей. Кроме того, для структуры данного поля в гораздо большей степени, чем для предыдущих структур, характерно широкое применение как антонимических, так и синонимических блоков.

Название рассказа «Володя большой и Володя маленький» представлено антонимической парадигмой, которая является двусоставным рядом. Общность элементов подчеркивается их антонимическим соединением, «работающим» на подсознательное ожидание читателя продолжения ряда большой — маленький, добрый — злой, удачливый — неудачливый, богатый — бедный. Продолжая эту цепочку, читатель становится объектом авторского замысла — при помощи заглавия рассказа дать некую посылку, принятие которой читателем входит в задачу художественного творчества. Один из излюбленных изобразительных приемов автора — вынесение на поверхность внешних, легко схватываемых аллюзий и скрытие глубинных идей, являющихся основным содержанием произведения. В то же время у данного антонимического построения есть и другая сюжетообразующая функция: антонимический ряд противопоставляет одного героя другому и этим выражает амбивалентный характер чувств героини, поставившей себя необходимость выбора одного из персонажей и испытывающей попеременно противоречивые чувства к каждому из них.

Данная антонимическая парадигма выражает субсмыслы и создает «второй диалог» (М. Метерлинк), который выполняет функцию эмоционально-волевого начала.

А.П. Чехов, будучи мастером художественных миниатюр, обладающий умением сделать максимально событийным и идейно наполненным любое ограниченное текстовое пространство, не допустил какого-либо намека на «непрозрачность» авторской мысли ни в одном из своих программных произведений.

В прозаических текстах А.П. Чехова выделяются три антонимические структуры, обладающие специфическими параметрами. Антонимическая парадигма представлена в прозе А.П. Чехова сочетанием канонических средств выражения антонимов, то есть как лексической и грамматической, одночастеречной антонимией, так и собственно авторской, представленной разными частями речи. Последняя не только структурно расширяет антонимическую парадигматику, но и вносит новые экспрессивные значения. Второй уровень антонимических структур представлен блоками, которые пронизаны антитетичностью лексического и лексико-синтаксического содержания. Для блоков, как и предшествующего уровня, характерны соотношения как одиночных антонимов, так и антонимического многочлена, в центре которого находится противительный член, окруженный зависимыми от него словами. Третий уровень антонимической структурации представлен текстовыми антонимическими семантическими полями разных типов образования (лексико-семантические, лексико-словообразвательные, синкретичные поля). Особенностью этих текстовых полей является, во-первых, свободное заполнение периферии поля, то есть контекстный состав поля; во-вторых, при общей антонимичности фрагментов поля наличие гиперо-гипонимического устройства во фрагментах поля.

Если семантические антонимические поля сконструированы исследователем, то антонимические парадигмы и антонимические блоки суть авторские произведения. Именно они выполняют поэтические функции выразительности, изобразительности, метафоричности, амбивалентности, согласования и контраста — функций, составляющих существо эстетического мировидения и мироотражения А.П. Чехова. По своему объему антонимические блоки равны либо целому абзацу, либо части его. Они представляют обыденное, закрепленное в прозаической форме бытийное время.

Рис. 1. Лексико-грамматическое антонимическое поле «Социум персонажа»

Рис. 2. Лексико-грамматическое антонимическое поле «Амбивалентность речевого поведения персонажа»

Рис. 3. Лексико-грамматическое антонимическое поле «Социально-психологическая характеристика персонажа»

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |