Пьесы Чехова, никогда не теряющие обаяния молодости, как-то незаметно достигли того почтенного рубежа, за которым Гаев даже к совершенно неодушевленному предмету обращался с нескрываемым пиететом: «Дорогой, многоуважаемый...»

Столетний шкаф в угасающем имении, надо полагать, сохранил в себе многое из прошлого и будущего (книги — это всегда и часть будущего, ведь с ними предстоит жить потомкам). В монологе Гаева, обращенном к шкафу, могут звучать искреннее почтение (шкаф, действительно, в преклонном возрасте — возрасте Сада и Фирса) и запоздалое прозрение (шкаф вместил в себя память о многих жизнях и судьбах и потому он, неживой, оказывается мудрее всех живых).

Время «многоуважаемого шкафа» — контрольное время в пьесах Чехова.

Сейчас этому шкафу, выходит, уже двести лет. И уже сто лет продолжают свою сценическую жизнь чеховские сестры Прозоровы.

Сюжет с тремя сестрами — от шекспировских Корделии, Реганы и Гонерильи до чеховских Ольги, Маши и Ирины — продолжает искушать нас своей неразгаданностью.

Сестры Прозоровы, как и прочие персонажи чеховских пьес, меняются во времени. Они не стареют, но они взрослеют, обретая все новый опыт взаимоотношений не только друг с другом, но и со временем и пространством.

Москва, в которую они так страстно рвались и мечтали вернуться, стоит, разумеется, на том же самом месте, как и провинциальный город, в котором они застряли навек. И в то же время Москва стала от них еще дальше, и мы еще отчетливей и острей понимаем, почему они в нее никогда не вернутся.

С тех пор как пьесы Чехова появились на свет, они всегда необходимы отечественному и, в неменьшей степени, зарубежному театру и зрителю. После «Чайки» по числу театральных обращений к ним «Три сестры» соревнуются с «Вишневым садом». История сценических постановок «Трех сестер» на протяжении века, будь она написана, стала бы одной из примечательных в истории всего нашего театра. Как и история «Чайки» или «Вишневого сада». Но даже без тысяч замечательных подробностей шествия «Трех сестер» по сценам страны и мира (а есть еще и кино)*, сегодня можно сказать, что данная чеховская пьеса в течение столетия претерпела заметную эволюцию: от «драмы настроения» (Ин. Анненский) — через «драму состояний» и «драму затянувшегося ожидания» — к «драме расставаний». Во всяком случае, именно об этом в различной степени свидетельствует подавляющее большинство ее постановок.

Последняя мхатовская постановка «Трех сестер» (1997) режиссера О. Ефремова пробуждала как раз такое ощущение: расставания, отдаления.

Полк уходит, жизнь уходит, любовь уходит, да что говорить, признаемся себе наконец: время людей уходит, уходит безвозвратно и безостановочно. Речь не о поколениях, не об отцах и детях — о генерациях. Об исчезновении человеческой породы, украшающей, а не оскверняющей землю, об уходе людей-личностей, особенных благородством повседневного, раз и навсегда избранного поведения, могущих «нести свой крест».

Ефремов как мог стремился сохранить в своем спектакле безоговорочную преданность пьесе и вместе со своими коллегами пытался доказать ее. У всех ли здесь хватило умения и сил? Вопрос этот следует оставить открытым, потому что стоит он ныне перед всем нашим театром, теряющим мощь и достоинство отечественной школы. Вот тут как раз время сказать о поколениях — и учителей и учеников. С каждым следующим, с каждым новым поколением мы все меньше приобретаем. Можно для примера выстроить в ряд ефремовские постановки Чехова на мхатовской сцене, осуществленные в разные годы, чтобы лишний раз убедиться в этом.

Мы отдаляемся от накопленного, расстаемся с ним.

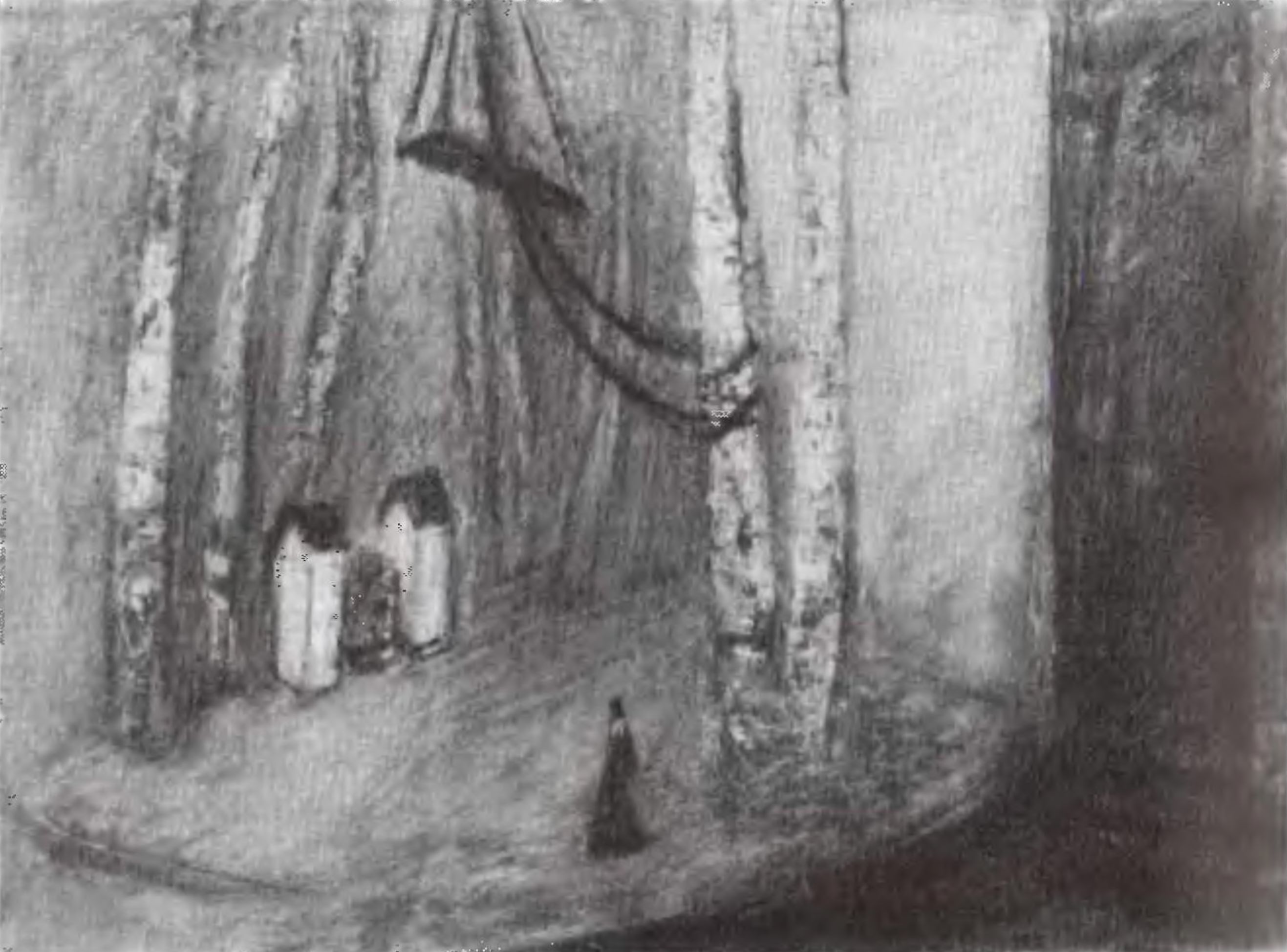

В ефремовских «Трех сестрах» это ощущение подсказывалось доносящимися откуда-то издалека звуковыми шепотами и всхлипами (в спектакле использована музыка А. Скрябина), мазками строгого света, преимущественно черно-белого, самим сценическим пространством (художник-постановщик В. Левенталь), всегда осенним, зябким, независимо от времени года. Дом здесь со всех сторон окружает сад. На дворе этого дома не какой-либо конкретный год, а скорее поседевшее столетье: век уходит, как уходит полк. В пластике спектакля, таким образом, присутствует главное, что питает поэтику всех чеховских пьес, не только последнюю: Дом и Сад. От взаимодействия Дома и Сада зависят взаимоотношения персонажей, как зависит наше самочувствие от влияния Солнца или Луны.

Дом не раз меняет свое положение, поворачиваясь в профиль и анфас, приближаясь и отдаляясь от нас, пока наконец не отдалится совсем и его не поглотит ажурная завеса сада. Кажется, дом исчезнет в тенетах сада, будто в болотной топи, которая навечно всосет его в себя. Можно воспринимать этот Сад как зримое время — и тогда выходит, что дом и исчезнет в дымке времени, «вмосковского» («В Москву! В Москву!»), подчеркнем, времени, где между Провинцией и Столицей еще сохранялись какие-то связи, пока Провинция не подмяла под себя Столицу и не поглотила ее, как это случилось у нас сейчас. Наш XX век начинался, между прочим, с блистательного «серебряного» триумфа Столицы, а завершился, увы, угрюмым торжеством Провинции. Вот оно, зримое расстояние длиною в век — между тем Домом-столицей и этим вот Садом-провинцией, ожесточившимся против людей, словно хищный цветок в американском «фильме ужасов». В финале ефремовского спектакля сестры, оставшиеся в голом бесприютном пространстве, бесцельно слонялись по нему, словно звери в клетке. И окружали их со всех сторон деревья-решетки сада, и теряли они насовсем — дом.

Похожий финал «Трех сестер» можно было видеть в пражской постановке чешского режиссера Отомара Крейчи, осуществленной больше тридцати лет назад. Там тоже, как и у Ефремова, метались по опустевшей сцене сестры Прозоровы, там тоже отчаяние перекрывало надежду.

Быть может, сходство это подсказано ощущением безвременья, которое испытывал Крейча тогда и испытывал Ефремов в наши дни.

Нынешнее безвременье, безусловно, оказалось еще горше и драматичнее — оттого эта мхатовская премьера дышала холодом.

В спектакле Станиславского и Немировича-Данченко (1901), где в первом акте Маша и Ирина сидели рядом, держа друг друга за руку, младшая сестра по пальцам руки средней сестры пыталась сосчитать, сколько времени остается до их отъезда в Москву. Срок был задан небольшой — с мая по июнь и, стало быть, вполне хватало пальцев одной руки, но само присутствие других, не «сосчитанных» пальцев как бы невольно продлевало течение жизни и вместе с тем отодвигало срок возможного отъезда. Однако в постановке 1901 г. еще сильна была вера в этот непременный отъезд — энергия весны, коей была напитана атмосфера первого акта спектакля, отвергала любые сомнения: Москва казалась такой же реальностью, какой был неожиданный приход Вершинина, этого чрезвычайного и полномочного посланника Столицы. С его появлением для них, временных жителей Провинции, вынужденно обосновавшихся в ней, возвращение в Москву казалось делом вполне решенным.

Сейчас, век спустя, когда сестры до сих пор не вернулись, этот «1 акт — весел, бодр»1 воспринимается нами с поистине щемящей горечью: «Если бы знать...» Так вот ведь знаем, давно уже знаем.

У Вершинина-Станиславского «дар жить мечтой угадывался во всем»2.

Вершинин не появляется — он является, он, если хотите, заявляется автором как некая персонифицированная фигура извечного ожидания. Ожидания сказочного принца, которого в яви и быть не может, но отсутствие коего ничуть не отменяет самих мук и не делает их менее конкретными.

Сестры Прозоровы (каждая по-своему и все вместе одновременно) живут этим ожиданием, находятся в плену у него. И это не столь уж важно, что у Маши уже есть муж, у Ирины по ходу действия возникнет какой-никакой жених, а Ольга так и останется старой девой.

Это, между прочим, для Чебутыкина у Наташи «романчик с Протопоповым», а в глазах тех же сестер ее самоотверженное сражение за личное счастье вызывает не только легко объяснимое осуждение, но еще и зависть — обыкновенную женскую зависть. Так Ольга завидует, не может не завидовать, Маше и Ирине. Но в еще большей степени они все трое (между прочим, все трое бездетные, не вкусившие радости материнства) не могут не завидовать Наташе, чья плоть обретает несравненно более осязаемое, в сравнении с сестрами, согласие с духом.

В четвертом акте чеховской пьесы зазвучит и ее, Наташина, музыка: она сядет за рояль и исполнит «Молитву девы», предваряя марши военного оркестра. Спектакль 1901 г. не делал акцента на данном противопоставлении, но для нас, ныне живущих, этот предположенный Чеховым конфликт не кажется разрешенным в пользу сестер Прозоровых и всех других героев этой пьесы, которые «стра дают невоплощением» (Н.Я. Берковский). За прошедшие сто лет недуг этот сделался еще более удручающим.

В финале «Трех сестер» в лице Наташи окончательно торжествует, побеждает женщина, в то время как в разом осиротевших, «овдовевших» (дивизия уходит!) Прозоровых открывается вдруг леденящая опустошенность, исчерпанность.

За Наташею — «Молитва девы».

За тремя сестрами — опереточная «Тара-ра-бумбия» в исполнении столь же опустошенного, исчерпавшегося Чебутыкина, да слабеющее эхо марша военного оркестра...

В финальной оппозиции реплик, в этой необъявленной дуэли принципиально разных мировоззрений, в этом тихом, но твердом противостоянии между ольгиным «Если бы знать, если бы знать!» и чебутыкинским «Все равно! Все равно!» необычайно действенной оказывается даже их краткость. Две правды, два убеждения, два жизненных смысла уперлись во всей своей окончательности друг в друга — и, как могут, удерживают натиск противника. Чехов не видит и не ищет здесь правых и виноватых, ибо их тут попросту нет: и то, и другое, увы, имеют равное право быть — как ночь и день или как утро и вечер, которые никогда не отрицают, а лишь неизбежно сменяют, продолжают друг друга. Чехов не печалится и не восторгается этой неизбежностью, он просто снимает шляпу перед нею, признавая неравенство человека и бытия. Да, безусловно: он любит человека и верит в потенциальные его возможности, но понимает и его уязвимость, зависимость от рока, провидения, судьбы.

Есть время пьесы и есть время спектакля, всякий раз новое и всякий раз непременное, на котором, если даже им пренебрегут создатели постановки, будет настаивать зрительный зал, сам вышедший из этого времени и его лично представляющий здесь, сегодня, сейчас — в театре данного города и конкретной страны.

«Три сестры» Художественного театра начала века и «Три сестры», ожившие на его сцене спустя почти четыре десятилетия вновь, — принципиально разные спектакли, прежде всего потому, что явились наилучшими выразителями каждый своего времени. От «измельченного» быта до его укрупнения, эпизации, от тонких нюансов в воссоздании атмосферы, настроения, пауз до уникального воссоединения «отдельных драм» каждой личности в некую многоликую и многозвучную, полифоничную общую картину — вот путь, который проделал Художественный театр за эти годы в постижении чеховских «Трех сестер».

Немировичу-Данченко шел восемьдесят второй год, когда он репетировал «Трех сестер» в 1939 г. Он сам уже был старше чеховского Чебутыкина, а сестры Прозоровы годились ему не только в дочери, но и во внучки. Назначив им новую встречу в театре спустя десятилетия, режиссер, сам уже изрядно помудревший и набравшийся опыта, учел неизбежные перемены и в чеховских героях.

Режиссер, по свидетельству А. Роскина, убрал за кулисы Чебутыкина с его «Тара-ра-бумбией» и, главное, с его «Все равно!», оставив сестер Прозоровых наедине с их стойкостью и верой. Музыка финала, подготовленная настроением всего спектакля, звучала всеохватно-торжественно. «Драма настроения» здесь сменилась драмой устремлений, ясных и четко выраженных, объединивших в некую единую общность почти всех персонажей драмы. «Трагедия неосуществленного человека», как понимал пьесу МХТ в 1901 г., мастерством и вдохновением зрелого Немировича-Данченко обернулась драмой обретения готовности к осуществлению. Оставшиеся одни, сестры Прозоровы, меж тем, не испытывали одиночества, а, напротив, ощущали в себе необыкновенный подъем душевных сил. В финале спектакля уже не одна Ирина (как было в первом акте), а все три сестры словно обретали крылья и готовы были лететь, как перелетные птицы.

Судя по всему, «Три сестры» Немировича-Данченко 1940 г. стали первым чеховским спектаклем лирико-эпической формы, которая впоследствии в наиболее ярком виде дала о себе знать уже в другой чеховской постановке — «Вишневом саде» итальянского режиссера Джорджо Стрелера (1973).

Необыкновенным, новаторским своим спектаклем Немирович-Данченко выступил в защиту русской интеллигенции... от нее же самой, вернув ей веру в себя. Никто еще тогда не знал, что с мхатовской сцены уходила не только бригада Вершинина — уходила эпоха. Эпоха жизни страны, эпоха жизни русского театра...

Если спектакль Немировича-Данченко 1940 г. был всецело обращен в прошлое, то откровенно наследующая мхатовские же традиции постановка Петера Штайна конца 1980-х уже годов была, кажется, всецело обращена в будущее. На совершенно ином историческом отрезке Штайн как бы наново возрождал надежды чеховских героев на лучшую жизнь — с одной только существенной поправкой, что свет этой жизни, лучшей и прекрасной, не где-то за дальними далями, а в самом человеке, в том нравственном абсолюте, которого он способен придерживаться. Хотя бы по соображениям нравственного здоровья, полагает Штайн, Чехова необходимо ставить каждые 5—6 лет3. Мысль немецкого режиссера разделяется даже теми, кто ставит этого автора без каких-либо программных, эстетических или этических, обоснований. Спектакль самого Штайна «Три сестры», показанный в 1989 г. в Москве, произвел истинный фурор, став живым напоминанием о настоящем, взаправдашнем Художественном театре.

Пьесы Чехова с момента своего рождения и по сию пору продолжают составлять серьезную оппозицию интерпретирующему их театру. Не является тайной, что из многих сотен постановок чеховских пьес на мировой сцене «выбиваются в люди» лишь десятки. Не многим лучше обстоит и с экранизациями этих пьес. Дело не только в различной одаренности режиссеров, а прежде всего в том, насколько соответствуют их театральные «отражения» поэтике первоисточников. На вопрос, что делают персонажи («горизонталь»), режиссеры еще как-то ухитряются отвечать, а вот что с данными персонажами в эти же моменты происходит («вертикаль») — понимание этого достигается далеко не всегда. Оно не выше и не ниже, это понимание, оно не подсказывается, увы, репликами героев, оно вообще — в другом месте, в другом измерении, на других этажах смысла.

«Взыскующие града» чеховские чудаки и мечтатели, какими поначалу изображались на сцене герои «Трех сестер», остались в далеком прошлом. Иные времена и нравы не могли не отозваться на этих и по сию пору живых образах — и уже другие лица возникали у тех же персонажей этой пьесы, к другим поступкам и даже мыслям оказывались они способны или неспособны.

После мхатовской «лебединой песни» верности Чехову 1940 г., когда, по сути, получило свое блистательное завершение искусство данного творческого коллектива и тоже навсегда ушло в историю, русский театр потом четверть века снова и снова пробивался к этой пьесе, пока наконец не установил новый плодотворный диалог с драмой о сестрах Прозоровых.

60-е и 70-е годы вообще вплотную подвели художников нашего театра к едва ли не прямому сопоставлению сюжета чеховской пьесы с современной жизнью. Первооткрывателями новых путей здесь оказались Г. Товстоногов в Ленинграде и А. Эфрос в Москве. С небольшим временным интервалом — в два года — они выпустили свои постановки «Трех сестер», ставшие предметом не только художественной («жестокий Чехов»), но и общественной полемики. Последнее обстоятельство немаловажно: спектакли эти возникли в годы постепенного расставания с «оттепелью», пробудившей было в наших соотечественниках лучшие мечты о скорых грядущих переменах.

В талантливой и дерзкой постановке «Трех сестер», осуществленной в 1967 г. А. Эфросом и тут же обруганной и запрещенной, недвусмысленно выразилось его отношение не столько к сильным, сколько к слабым сторонам родной интеллигенции, далеко не всегда способной постоять верным делом за верное слово. Товстоногов поступил с большей, всегда, впрочем, ему свойственной мудростью. Да, он сохранил верность мхатовским традициям — не постановки 1901 г., а как раз постановки 1940 г. Но и тут он не стал слепо следовать ей, прекрасно сознавая, что сила искусства — только в движении. Товстоногов в своем спектакле «Три сестры» (1965) продемонстрировал современное понимание художественной правды и психологического реализма. Он подошел к изображению страстей, владеющих героями, с горьковским или даже шекспировским размахом. Отношения между персонажами получили у него непривычную доселе ясность. Замешанные на быте, они все же строились на понимании высшего смысла жизни, его приятия или неприятия. Чеховские герои Товстоногова мужественно выдерживали испытание буднями: им было трудно, мучительно трудно, но чего их нельзя было лишить, так это богатства души — единственного капитала, который и делает человека Человеком.

В спектакле Товстоногова едва ли не впервые дом Прозоровых предстал в «обнаженном», «раздетом» виде (сценография С. Юнович): он был лишен крыши и стен и, таким образом, в единое пространство воссоединились и все его комнаты, и березовый сад вокруг него, и дальше (это будет видно в финале), негустая роща в отдалении, берег реки — горизонты чеховской пьесы расширились беспредельно. Обозначенные в авторской ремарке ели упорно не приживались на русской сцене, а березы стали столь же неотъемлемой частью театрального пейзажа «Трех сестер», как и вишневые деревья в следующей пьесе Чехова. Скромно белеющие в сером тумане березовые стволы определили цветовую гамму этого спектакля, напоминающего черно-белый фильм. Сходство с кинематографом здесь было еще и в том, что Товстоногов активно использовал в своей постановке крупные планы, при помощи фурок поочередно выдвигая вперед на авансцену тех или иных героев; больше того, он попытался подать крупным планом само время, до предела уплотнив, спрессовав его. Он показал время как бы «рапид-съемкой»; предельно замедлив его движение, он уже своей режиссерской волей воздвигнул перед персонажами дополнительные препятствия, потребовавшие от них новых сил к их преодолению. Любая маломальская деталь, любой нюанс педантично рассматривались и обыгрывались постановщиком, как последние и единственные аргументы в неравной борьбе чеховских героев с временем. Товстоногов вглядывался в прекрасные мгновения утекающей из Прозоровского дома жизни как в неповторимые; преимущественно действуя в обход героев, он недвусмысленно показывал залу, как те не замечают и теряют эти мгновения. Так многие из нас нередко теряют и не замечают что-то очень существенное в собственной жизни. Правда, было в спектакле и исключение: в краткой сцене свидания Маши Г. Дорониной и Вершинина — Е. Копеляна во втором акте, герои, напротив, во всей полноте осознавали миг своего нечаянного счастья, глаза их были полны восторга, лица сияли — но это был всего лишь миг и счастье оказывалось украденным.

Подобно доронинской Маше так впоследствии не совпадет с общим строем спектакля, вырвется из его контекста Маша А. Демидовой в «Трех сестрах» Ю. Любимова. «Жестокий Чехов» окажется здесь несравненно более жестоким, но Маше Прозоровой все будет нипочем — она единственная, кто сохранит достоинство и благородство, кто останется Женщиной. «Она одна в этом царстве мертвых, одна не дала поглотить и обезличить себя, сохранила в себе человечность»4. Маша — это чеховский талисман.

«В спектакль Товстоногова, начинающийся боем часов, сразу входит тема медленно движущегося времени, — писал К. Рудницкий. — Время идет сквозь этот спектакль с поразительной, почти физической ощутимостью. Ход времени, неостановимый, вроде бы безвредный, ломает судьбы, обрывает мечты, подавляет надежды. Время работает с чудовищной, страшной последовательностью беспощадного механизма, размалывающего жизни и сокрушающего верования»5.

Предоставленные исключительно каждый себе, персонажи этого спектакля и, в особенности, три сестры до самого конца остаются безнадежно одинокими существами. Не только их дом лишен опор — каждая из сестер предоставлена исключительно лишь самой себе и, неизменно пребывая в этом положении, должна находить в себе силы противостоять времени, преодолевать его натиск. По мере развития действия они не прибавляют решимости и надежд, а лишь утрачивают их. Они оказываются беспомощными перед временем — и режиссер безжалостен в установлении этого факта. Если первый акт еще сохраняет видимость возможного благополучия, то в дальнейшем эти иллюзии развеиваются задолго до конца сюжета. Вероятность наступления лучшей жизни через двадцать пять, тридцать, двести или триста лет отодвигается на какой-то продолжительно неопределенный срок.

Известный монологизм чеховских драм в этом спектакле выявился с максимальной полнотой. Общение «мимо» сделалось едва ли не единственной формой контактов, автономность существования давала персонажам силы жить, потому они не видят и не слышат друг друга.

Спектакль Товстоногова, развивая идеи спектакля Немировича-Данченко и полемизируя с ним, стал еще одной этапной для нашего театра постановкой «Трех сестер». В последующие десятилетия разные режиссеры (например, Ю. Любимов и Ю. Погребничко в Москве, А. Галибин в Санкт-Петербурге) прибегали подчас к довольно лобовому приему, вводя в свои спектакли фрагменты фонограмм прежних постановок пьесы — тех же «Трех сестер» Немировича-Данченко и Товстоногова. Вырванные из контекста времени и места радиофрагменты невольно начинали звучать выспренне или даже фальшиво на фоне нового живого театрального действия. Нехитрый этот прием интересен, однако, не своей треплевской полемичностью, а тем, что доносит до нас голоса иных эпох: напоминает о безвозвратно утрачиваемом, включая даже дыхание, настроение, реакцию зала в тот конкретный день и час, когда транслируемый спектакль игрался в театре или записывался в радиостудии.

«Три сестры» Немировича-Данченко были спектаклем времен года: четыре акта — четыре времени года, весна, зима, лето, осень. Зима следовала прямиком за весною и в этом календарном изломе прочитывается трезвая ирония Чехова. Эфрос закольцевал свою постановку 1967 г. камернее и туже, распределив четыре действия по времени дня: утро, вечер, ночь и — снова утро. У него другой излом: второе утро оказалось еще безнадежнее, безысходнее первого. На край авансцены к тому же были выставлены замершие часы без стрелок — образ, хорошо знакомый по произведениям живописи XX в. и бергмановской «Земляничной поляне». В эфросовском спектакле переменились, стали мельче и сами герои, утратившие былой исторический лоск, привычную интеллигентность, — режиссер назовет эту новую тенденцию «закономерной сменой жизненного типажа» и окажется по-своему прав. Эти «Три сестры», по замечанию К. Рудницкого, были увидены Эфросом «глазами Треплева, вся драма рассматривалась с позиций юношеского идеализма: неприязненно, взглядом разочарованным и горьким»6.

Режиссер поместил своих героев на «затерянный остров беззащитных людей, осажденный мещанством, теснимый пошлостью»7. Вальс здесь уравнен с маршем, больше того, слит, неожиданно скрещен с ним: звуки рояля пробиваются сквозь медь духового оркестра. Музыка здешней жизни подчас откровенно режет слух, диссонирует с мечтами героев, безжалостно отринутыми, отодвинутыми режиссером от явно недостижимого будущего. Собственно, в будущем им просто-напросто отказано, они — пленники опостылевшего настоящего, в котором не живут, а мучаются, терзают других и терзаются сами.

Начало эфросовского спектакля пронизано холодом неприкаянности, неуютности. Еще не завладела домом Наташа, а дома у сестер уже нет. Дом Прозоровых лишился стен, как сами они — внутренней опоры. Комнаты поделить или уступить невозможно, на сцене — жалкие остатки разных и ничьих комнат. Как когда-то в МХТ Станиславский и художник Симов «понизили» сценическое оформление дома Прозоровых с «генеральского» до «капитанского»8, так и в спектакле Эфроса художники В. Дургин и А. Чернова тоже критически отнеслись к описанному в ремарках пейзажу пьесы: они изначально «разорили» пространство дома и города, расщепили быт, вынув из него и разместив по отдельности такие «уютные» предметы, как кушетку, рояль, граммофон. На улице должен быть май, но почки до сих пор не распустились и на голых ветвях деревьев — четыре покинутых гнезда: птицы не прилетели и не улетели, они существуют в другой, не доступной обитателям данной местности реальности. Листва здесь бывает желтого цвета, но она уже неживая, жестяная, бутафорская. Ведущий колорит тут — темно-зеленый, болотистый. Похоже, из всех времен года только осень, одна сплошная осень и сохранилась: она, осень, диктует людям линию поведения; она, осень, глухо, надсадно отзывается в их чувствах и поступках, гасит их волнения и ослабляет сопротивляемость. Москвы, лучшей жизни не еще не будет, а уже не будет — не дано быть. Персонажам чеховской драмы тут выпадают поистине трагедийные испытания.

Дабы обострить трагедийное звучание чеховской пьесы, Эфрос прибегнул к гротеску, к принципу «эксцентрического трагизма» (Т. Шах-Азизова). Спектакль не угнетал, но и не успокаивал: он взывал к человеку, он сражался за истинное в нем, он восставал против всевластия заурядности. Его герои бездействовали, но уж воистину — не по собственной воле. И потому Эфрос не был к ним так строг, как, например, Товстоногов, предъявлявший чеховским персонажам моральный счет.

«Три сестры» Эфроса были спектаклем открытой, незаживающей раны. Происходящие в доме Прозоровых события здесь были увидены как бы глазами Соленого, в котором, между прочим, игравший его в спектакле Немировича-Данченко Б. Ливанов прятал «застенчивость и человечность». Подобным же образом, думается, повел себя в данном случае и Эфрос, в чьей постановке было отчетливо, по наблюдению К. Рудницкого, видно «движение от пародии к трагедии».

Не знающее жалости ни к кому время быстро, увы, уничтожило этот спектакль, в котором был слышен крик души режиссера: Эфрос пережил тяжкие дни отрешения от должности в Театре имени Ленинского комсомола, выразив всю свою душевную боль в первой своей постановке на новом месте — в Театре на Малой Бронной. Но «второе утро» уже не его спектакля, а самой жизни оказалось еще тягостней: с «оттепелью» в СССР было покончено, политическая ситуация в Европе вконец перепугала нашу партийную «элиту» и судьба быстро преподнесла Эфросу следующий подарок — весной 1968 г. «Три сестры» пополнили список запрещенных спектаклей. Трагедийное начало его постановки получило продолжение в реальной действительности.

«На чеховские «Три сестры» я смотрю теперь как-то не так, как смотрел лет пятнадцать тому назад. Тогда я изо всех сил выискивал в пьесе трагическое. А теперь кажется, что это трагическое надо, напротив, прятать», — написал А. Эфрос, работая над новой постановкой той же пьесы в 80-е годы. Обращаясь к ее героям, он добавил: «Мы не должны думать, что они несчастны. Мы должны думать, что они хорошие, мы их должны полюбить. А когда мы их полюбим, то будем за них болеть и вместе с ними хотеть, чтобы все было хорошо. И так до последней минуты, чтобы драма в чистом виде не прорывалась, и именно это противостояние драме — трагично9 (курсив наш. — В.Г.)».

В своей второй постановке «Трех сестер» (1982) в том же Театре на Малой Бронной Эфрос освободил чеховских героев от гнета обстоятельств и попытался обнаружить органику такого, как есть, каждодневного их существования, сообщив сценическому действию стремительность и, главное, легкость. Если в первой постановке у него было четыре времени дня, то здесь на вопрос «Когда происходит то или иное действие?» можно было смело ответить: всегда. От былых иронии и гротеска не осталось и следов. В тех прежних «Трех сестрах» были герои своего, то есть эфросовского времени, здесь же, казалось, в качестве героя выступало уже собственно время — время как таковое, несущее героев на своих крыльях неведомо куда.

Если в 1967 г. Эфрос, о чем уже шла речь, увидел эту чеховскую пьесу «глазами Треплева», то в новой версии он взглянул на нее, можно сказать, «глазами Тригорина». «Треплевскую» эстафету от него не принял, но перехватил Ю. Любимов, предваривший выпуск «Трех сестер» в Театре на Малой Бронной премьерой в собственном театре (1981). Любимов и ассистирующий ему Ю. Погребничко и стали на сей раз возмутителями спокойствия, поместив чеховских персонажей в пространство казарм, где всем одинаково трудно — и военным, и гражданским лицам, где всех подавляет не быт, а сам дух казарм, жестокий и всевластный. Неизменно пребывающий «у времени в плену» и привыкший к непременной полемике с ним, Любимов и тут не пропустил случая бросить вызов тоталитарному государству.

В спектакле Любимова преимущественное внимание было оказано именно «характеру времени» (Н.Я. Берковский), что несколько отвлекло его от характеров персонажей. Режиссер расширил границы не только времени, но и пространства, причем довольно неожиданно: он буквально раздвинул «третью» стену сценической площадки — и прямо во время действия зрители могли наблюдать в режиме «live» реальную сегодняшнюю Москву в районе Таганской площади. Театр словно бы взывал к чеховским героиням: «Ну куда вы, милые-хорошие, мечтаете вернуться? Сюда, в эту вот, в такую вот Москву?! Эх, знали бы вы, что сегодня в ней творится!..» Противоположная же стена сцены была украшена огромным зеркалом, в котором зрители видели самих себя. Зрелище, даваемое под звуки живого духового оркестра, безусловно, впечатляло как неожиданный театральный аттракцион, но, право слово, мало помогало проникнуться настроением пьесы. Явленная таким нехитрым способом реальная Москва оставалась Москвою постановщика, в ту пору еще не вкусившего горького хлеба ностальгии вдали от родины, но никак не Москвою сестер Прозоровых и «влюбленного майора» Вершинина. Надо ли лишний раз говорить, что их Москва, как и тот же Париж Раневской, имеют мало общего с конкретными населенными пунктами. У Чехова, как мы знаем, даже натуральная географическая карта теряет свою буквальность. Конечно, поклонники любимовского спектакля могут высказать свой резон: следуя известному брехтовскому принципу, режиссер «очуждал», «остранял» Москву Москвой же, он вплотную приблизил Москву к чеховским сестрам, дабы показать, что от этого ровным счетом ничего не переменится. И, действительно, не переменится, ибо сестры Прозоровы попросту не могут попасть в Москву никогда. Москва — желанна, Москва — необходима, но она всегда находится за пределами реальности. Необычайно притягательная сила Москвы — в этой ее абсолютной, бесповоротной недосягаемости. Кинорежиссер С. Соловьев играл свой спектакль «Три сестры» в особняке на Старой Басманной, можно сказать, в самом доме Прозоровых, но и в его случае сестры до Москвы не добрались.

И все же сама по себе проблема взаимоотношения поэтического пространства с пространством реальным не так проста, когда речь идет о попытках постижения Чехова представителями другой, «десятой» музы. Об этом, в частности, свидетельствует не столь давно снятый фильм «Москва», куда мотивы чеховских «Трех сестер» тоже вошли на совершенно законных основаниях. Не исключено, кстати, когда-нибудь увидеть и ленты «Пермь», допустим, или «Воскресенск», функции которых в отечественном и зарубежном кинематографе уже давно заняли самые разные реальные и вымышленные населенные пункты — на юге России, в Венгрии, Италии и т. д.

Итальянский город Павия, например, выполняет функции русской Перми в фильме германского режиссера Маргарете фон Тротты «Страхи и страсти» (дословно: «Страхи и любови»). Действие этого фильма (1988) разворачивается в университетской среде, где проживают три профессорские дочки: старшая Велия (Фанни Ардан) — доцент, средняя Мария (Грета Скакки) — жена популярного телевизионного шоумена-комика Массимо и младшая Сандра (Валерия Голино) — студентка медицинского факультета. Самый известный кадр этого фильма: три сестры, весело переговариваясь, мчат на велосипедах.

Копией своей матери здесь становится не Ирина-Сандра, а Мария, которая «в своей миловидной красоте, в своем скорее библейском, чем унаследованном от Чехова имени, олицетворяет как бы вневременную женскую сущность»10.

Массимо (Петер Симонишек) приезжает сюда из Америки прочитать курс лекций в местном университете. Когда-то он был аспирантом у отца героинь, теперь уже и сам — профессор каких-то точных наук, а по своему поведению уж точно «физик», а не «лирик». Строить свои взаимоотношения с тремя сестрами он начинает с Велии и только потом обращает внимание на Марию.

Строго говоря, этот «женский фильм» фон Тротты смело можно было бы назвать «Четыре сестры», ибо в центре внимания здесь оказалась и жена Массимо — Эрика (Гила фон Вайтерхаузен), истеричная, как и вершининская супруга, дама. Однако не следует спешить бросать в нее камень: с целью разобраться в причинах повышенной ее нервозности режиссер уделяет немало места в своем фильме именно Эрике. Нетрудно догадаться, что источником бед жены является ее муж Масимо. Маргарете фон Тротта самоотверженно вступается здесь за честь Женщины, как некогда, на заре своей кинематографической карьеры, она вступалась за «потерянную честь Катарины Блюм» (фильм по Г. Бёллю с таким названием был снят ею в соавторстве с Ф. Шлендорфом).

В «Страхах и страстях» фон Тротты нет смысла искать следов мужененавистничества, однако нельзя и не назвать этот фильм качественным продуктом своего времени: женское движение в Европе тех лет было не просто модным, но и воистину массовым. Чехов был призван фон Троттой в невольные соратники — и воинствующий эгоизм Массимо, протагониста Вершинина, был со всей очевидностью посрамлен. Финальные эпизоды фильма вновь возвращают нас к чеховской пьесе: мрачный дом покойного профессора тоже захватывает европейская мещаночка — жена пребывающего в тени сюжета брата трех сестер; Массимо благополучно возвращается в Штаты со своей духовно возродившейся Эрикой; погибает в автомобильной катастрофе жених Сандры; согрешившая некогда с Массимо Велия не оплакивает своего мимолетного счастья в силу как раз гипертрофированной эмансипированности (сыгравшая Велию Фанни Ардан известна как актриса французской «новой волны», поэтизировавшей социальный протест, она сама несколько напоминает небезызвестную нашу Фанни Каплан); в наихудшем положении оказывается «самая красивая» Мария, которой не остается ничего иного, как вернуться к своему телезвездному мужу, сесть подле рояля и улыбаться загадочной женской улыбкой, улыбкой знаменитой своей соотечественницы — Моны Лизы... Совершенно очевидно, что сестры этого фильма утрачивают в себе Москву, как бы она в их случае ни называлась. Только, в отличие от сестер чеховских, испытания не объединили, а в еще большей степени разобщили их.

«У каждой стало в душе не то что меньше силы, а как-то меньше доверия к себе, — писал о Прозоровых Ин. Анненский, — меньше возможности жить одной. И это их еще более сблизило. Стало точно не три единицы, а лишь три трети трех»11. Эту его мысль своеобразно развил французский артист Жан-Луи Трентиньян в фильме «Выбор натуры». Трентиньян сыграл здесь режиссера, готовящегося к экранизации «Трех сестер». Машу и Ольгу должны играть бывшие жены режиссера, а Ирину — его теперешняя возлюбленная. Таким образом, триединство в данном случае обусловлено реальными житейскими обстоятельствами и, что самое главное, не предполагает выбора, априорно отрицает его. «Почти скандальный, чисто чеховский ход мысли, — замечает по этому поводу Б. Зингерман. — Чехов на заре века, как и Пикассо, выдвинул принцип дополнительности, а не выбора»12. Комическим подтверждением этого является тот же Кулыгин, который заверяет одну из трех сестер, что непременно женился бы на ней, не стань он ранее мужем другой.

Вершинин же адресовал свое загадочное «Трам-там-там!» конкретно Маше и именно от нее получал в ответ только ему адресованное «Тра-та-та!» Этот предельно наполненный лирический дуэт — оселок, которым поверяется истинность отношений между Машей и Вершининым. Через это их общее «трам-там-там» они, действительно, скажут всё. Подтекст тут натурально становится текстом.

В «птичьих» диалогах Маши и Вершинина содержится громадный лирический потенциал, позволяющий выстроить на театральной площадке или в кино самую что ни на есть настоящую любовную сцену, где пластика, психологический жест имеют ничуть не меньшее значение, чем любое возвышенное слово. Только тогда и станет поистине драматичной, даже трагичной вторая часть этой за пределами текста разворачивавшейся истории любви — сцена прощания героев в четвертом акте. Здесь уже есть оставшиеся от прежних «трам-там-там» обычные человеческие слова — но мощная энергия этой сцены опять же сконцентрирована внутри нее, под слоем текста.

Зрелый Чехов, писал Н. Эфрос, «уж не боится бездейственной драмы и он равным образом не боится кажущейся несвязанности сценического разговора. Потому что под ним Чехов слышит чутким ухом какой-то иной разговор [курсив наш. — В.Г.], важнейший и значительный, и такой сцепленный, неуклонно верный своей особой логике и грамматике»13.

Иной разговор у Чехова — это, по мысли современного уже исследователя С. Ваймана, «потаенный диалогический отклик на чей-то неясный зов»14. Умением общаться помимо слов и, более того, общаться «тайно» в присутствии других наделены многие чеховские персонажи. С. Вайман очень точно назвал это качеством «дальнего собеседника». ««Дальний собеседник» у Чехова, — пишет он, — не всегда тот, кто вдали, кто отодвинут от тебя на сто, двести и более лет. Он может случиться — «очнуться» — и в том, кто совсем рядом, — руку протяни, тихо окликни — отзовется. Это — «дальний собеседник» вблизи. Припомним диспут, вспыхнувший в «Трех сестрах» между Вершининым, Тузенбахом и Машей. <...> Вершинин и Маша словно прислушиваются — друг в друге — «еще к кому-то». Поверх философских аргументов стелется некий гиперсмысл: не выходя за рамки общего диспута, они собеседуют о своем будущем, — открыто и тайно переговариваются о себе»15.

В лучших постановках чеховских пьес всегда присутствует этот феномен «дальнего собеседника», он-то, собственно, и придает им неповторимое художественное обаяние. «Дальний собеседник» становится центральным незримым персонажем самого чеховского фильма Ингмара Бергмана «Шепоты и крики» (1971), название которого он позаимствовал у одного музыкального критика, который, рецензируя квартет Моцарта, написал, что «он словно шепоты и крики». Потому и героинь у Бергмана здесь — четыре: три сестры, Агнес, Мария, Карин и служанка по имени Анна в их родительском доме, которую режиссер наделил еще и материнскими по отношению к сестрам функциями, в особенности — по отношению к умирающей Агнес. Но их четыре еще и потому, что в каждой из них присутствует тот самый «дальний собеседник», чьи действия филигранно, буквально по нотам расписаны режиссером этого по-своему уникального фильма. Уникального хотя бы этим вот искусством бессловесного общения — глубоко театральным по природе и предельно кинематографическим по своей выразительности.

«Дальний собеседник» возник у Бергмана случайно-закономерно. Вот чем поделился он сам с собою в своем дневнике: «Здесь, в одиночестве [Бергман писал этот сценарий, уединившись на своем любимом острове Форё. — В.Г.], у меня появляется странное ощущение — словно бы во мне чересчур много человеческого вещества. Оно лезет через край, как зубная паста из поврежденного тюбика, не желая оставаться в телесной оболочке. Поразительное восприятие веса и массы. Быть может, это вспучивается, вылезает из телесной оболочки масса души»16. «Масса души» квартета бергмановских героинь и стала всеобъемлющей плотью фильма. И даже когда одну из сестер, Агнес, поборола-таки смерть, душа ее никак не могла оторваться, отъединиться от их общей триединой души. Фильм Бергмана лиричен и жесток одновременно; нежность и ярость по отношению друг к другу переполняют сестер и неожиданно перетекают от одной к другой: речь тут может идти уже не только о конгруэнтности героинь, но и о конгруэнтности их поведения и чувств. «Это должна быть тема с вариациями. <...> ...слова в конце концов потеряют смысл, а в поведении появятся сильные, алогичные, не поддающиеся объяснению сдвиги», — напишет Бергман, замышляя свой фильм17.

В «Шепотах и криках» действует потайной механизм, словно бы буквально перенесенный автором из чеховских пьес: «Усиление диалогической вертикали — внутренняя ориентация на дальнего собеседника — сопровождается в чеховской драме ослаблением диалогической горизонтали — межрепличных контактов»18. Поразительного психологического размаха сцена разворачивается между Марией (Лив Ульман) и Карин (Ингрид Тулин), в которой косвенно — на уровне «дальнего собеседника» — продолжает участвовать и умершая Агнес. Сцена эта напоминает ночные откровения сестер Прозоровых в третьем действии пьесы, только у Бергмана в этой, казалось бы, неожиданной, внешне незамотивированной вспышке взаимных притяжений-отталкиваний, где для ненависти отыскиваются точные и обидные слова, а любовь нема и беспомощна, возникает то самое чудо иного разговора, о котором говорилось выше. Касаниями, жестами, взглядами сестры спешат утвердиться в прошлом и догнать и перегнать будущее — поверх настоящего. Эти минуты для них — поистине судьбоносные.

Может показаться, что само время умирает в этом старинном доме вместе с его обитательницей: медленная, плавная панорама по многочисленным циферблатам и стрелкам разных часов в разных помещениях дома подчеркивает, как время замедляет свой ход, тяжело дышит, но нет — оно не останавливается, оно собирается с силами, оно накапливается.

Бергман вообще во всех своих картинах не привык сентиментальничать со смертью, да и в палитре его творчества попросту нет подобных красок; «мужественная простота» — эти слова Немировича-Данченко могли быть обращены и к нему.

Чеховские сестры продолжают жить в сестрах Ингмара Бергмана не по горизонтали (фабула), а по вертикали (сюжет), продолжают уже в новом месте и в новых обстоятельствах общаться, собеседовать друг с другом. Причем внутреннее их существование наполняется и дополняется новыми объемами и смыслами, в которых уже совсем избыта Москва как символ другой, лучшей реальности, уступив свое законное место «дальнему собеседнику», легко уравнивающему в правах прошлое, настоящее и будущее героев, что в своей целокупности, в неразрывном триединстве своем и составляет Жизнь, где Смерть — всего лишь смерть, одна из составляющих Жизни и не более того. Ночь у Бергмана выступает как еще одна преграда на пути к Жизни, как серьезная помеха к дальнейшему ее осуществлению. Спят те, у кого достает сил преодолеть, пережить ночь и встретить следующее утро. Ночь фильтрует людей, отнимая слабых у Жизни и направляя их в лоно смерти.

В фильме дважды, в разных вариациях повторяется символический кадр: Анна (Кари Сюльван), обнажив грудь, ласкает в постели умирающую Агнес (Харриет Андерссон), словно мадонна с младенцем; кажется, будто это сама Жизнь ласкает, убаюкивает смерть — и та под ее ласками временно отступает, репетируя новые свои атаки во снах героини. И даже цвет здесь наверное тоже противостоит смерти и утверждает Жизнь: непревзойденный мастер черно-белого кино, Бергман именно «Шепоты и крики» снял в цвете.

Знаменателен один из кадров этого фильма: три сестры в белых платьях с белыми зонтами вместе с Анной гуляют в старинном парке. Их стройные фигурки кажутся несоразмерно маленькими рядом с огромными деревьями. Так, пожалуй, и с самой чеховской пьесой: деревья в Прозоровском саду выросли, сделались огромными, пережив («двести-триста лет») уже не одно поколение людей и став безмолвными свидетелями их маленьких жизней и огромных судеб.

Если чеховские сестры, как видим, продлились в сестрах Бергмана с той полнотой конгруэнтности, какая только была возможна, то в произведении другого мастера кино Анджея Вайды «Барышни из Вилко» (1979) центральный его герой, вышедший в отставку капитан Виктор Рубан воспринимается нами как своеобразное продолжение Тузенбаха. Если бы Соленый промахнулся тогда на той дуэли или, что совсем невероятно, пощадил бы Тузенбаха, то из него впоследствии наверняка вышел бы такой «подстреленный вальдшнеп», как Виктор. И в дуэли бы он тоже поучаствовал: мятущийся герой одноименной новеллы Ярослава Ивашкевича, по которой снят фильм, ведет ее с самим собою на протяжении уже пятнадцати лет.

Существует, правда, ощутимая разница между Виктором и Тузенбахом: второй ни для кого и никогда не являлся кумиром, по нем никто так не вздыхал и уж, тем более, никто не состязался в любви к нему.

Сам он так отзовется о себе: «Я не думаю, что я какой-то особенный, а только все пережитое мною отделило меня от всего мира». И не только отделило, но и отдалило его на то расстояние, какое делает тех же чеховских героев «литературными людьми»19, существующими в вымышленном ими самими мире и лишь оттуда, изнутри его, кое-как соприкасающимися с жизнью: «...не дивитесь на чеховских персонажей, если они живут, как во сне» (курсив наш. — В.Г.)20. В самом начале фильма Виктору вручат рукопись стихотворения покойного друга: «...И остается память, напев, сны по которым я прохожу, никого не задев тайным укором...» Мысли о загадочном, непостижимом моменте разлучения души с телом не раз посетят героя, встреченного режиссером у одной могилы и оставленного у могилы другой, где покоится погибшая из-за любви к нему Феля. Круг жизни замкнется для Виктора раньше подлинного ее конца — и тут он, кажется, готов продолжиться в еще одного чеховского персонажа — Коврина, дерзнувшего осуществить выбор между миражностью реальных событий и подлинностью вечностных галлюцинаций: между сном яви и явью сна. Так или иначе, Виктор не справится, не совладает с прошлым, тем самым обрекая себя на глубокие внутренние терзания. В похожем «разобранном» состоянии оставит он и вилковских сестер, посеяв окончательную смуту в их душах, точнее сказать, в их коллективной, общей душе. Ведь у Ивашкевича, как и у Чехова, ушедшая из жизни сразу после отъезда Виктора Феля, а также Юльча, Ёля, Казя, Зося и Туня — все вилковские сестры тоже кажутся «одной душою», только принявшей уже не три, а шесть форм (это, кстати, предвидел Вершинин: «таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством»).

«Жизнь человека, рождение, смерть Чехов объемлет одним великим дыханием любви», — написал Я. Ивашкевич в одном из своих эссе21. В своих отношениях с женщинами его Виктор вслед за чеховскими Астровым, Вершининым, Тузенбахом напоминает хорошо известный нашей литературе тип «русского человека на rendez-vous», оставаясь наравне с бароном Тузенбахом-Кроне-Альтшауером именно русским — не по происхождению, а по внутреннему своему складу.

Пятнадцать (к концу пьесы) лет сестры Прозоровы стремились вернуться в Москву. Пятнадцать лет живут барышни из Вилко воспоминаниями о кумире их молодости. Они, как и сестры Прозоровы, «любят то, чего уже нельзя утратить. Они любят прошлое»22. Они живут своим неисчерпаемым прошлым, несбывшимися, но неизбывными устремлениями. «Если бы знать...» — это и их слова тоже. Там же, в прошлом, остался и Виктор.

Если кто и сумел в действительности заглянуть с персонажами чеховских «Трех сестер» дальше пьесы, за горизонт ее фабулы, продлить не их возраст, но поэтическую их судьбу, так это, пожалуй, Ивашкевич в этой своей новелле.

«Агнес умирает уже в начале драмы. Тем не менее она не мертва», — напишет Ингмар Бергман в своем рабочем дневнике, работая над сценарием «Шепоты и крики»23. О герое Ивашкевича можно сказать ровно наоборот: уже в начале драмы Виктор, будучи живым, тем не менее мертв — мертв, разумеется, духовной смертью, настигшей его много раньше смерти физической.

Встретившись спустя пятнадцать лет вновь, и сестры, и Виктор тщетно пытаются восстановить мгновения прошлого, повернуть само время вспять, что, разумеется, невозможно, но что, разумеется, необходимо любому из них. Как в «Трех сестрах» будущее героев было «обещано» «все искупающей, все озаряющей Москвой», так в «Барышнях из Вилко» будущее обещано этим захолустным местечком в Царстве Польском, куда, кстати, помимо Читы, могла бы попасть и бригада Вершинина. Вилко и выполняет тут функции заповедной Москвы: эти сестры держатся за Вилко, как те — за Москву, они буквально вцепляются в него как в единственный оплот достойного, осмысленного существования. Часть сестер, выйдя замуж, покинула отчий дом, но каждое лето все снова и снова собираются в этом поместье, уже почти полностью захваченном мужем Юльчи (своеобразное мужское продолжение чеховской Наташи). Они играют и слушают одну и ту же музыку прошлого — Виктор и барышни из Вилко, — и даже пытаются порою танцевать под нее. «Девичий бал», устроенный однажды сестрами, когда их мужья уехали в город, оказался посвящен не только девушке на выданье Туне, но и всем остальным тоже. Этот невеселый «вечерок» в Вилко напоминает сходные события в доме Прозоровых и в усадьбе Раневской, только, в отличие от последнего, здесь бал и проходящий за сценою аукцион совмещены, сведены в одно драматическое целое: на торги выставлены надежды и чаяния всех пятерых сестер, впрочем, включая и покойную шестую, незримо-призрачно присутствующую тут же. Сцена бала, как и этот замечательный фильм Вайды в целом, являются достойным актом продолжения Чехова, чье присутствие угадывается или напрямую прочитывается в лучших произведениях прозы, театра, кинематографа XX века, возникающих под вольным или невольным влиянием русского классика.

Рано или поздно искушение стронуть уже самих сестер Прозоровых с насиженного места, взглянуть на них в новом пространстве и в новом времени должно было стать обыденностью художественной жизни. В начале 90-х годов один за другим выходят фильмы, интересные как раз попытками такого рода. Это «Три сестры» венгерского режиссера Андора Лукача (1991) и «Если бы знать...» (1992) российского режиссера Бориса Бланка, больше известного в театре и кино в качестве художника-постановщика.

В Венгрии и раньше выходили фильмы, использовавшие мотивы «Трех сестер», но там были именно «мотивы», там были новые герои, новые коллизии, там связи с чеховской пьесой носили опосредованный характер, хотя и не становились по этой причине второстепенными. Сказанное в полной мере относится к программной ленте «Кинороман» (1978) режиссера Иштвана Дардаи, положившей начало так называемому «документально-игровому» кино. Повествование, длящееся четыре с половиной часа, стилизованное под хронику, прямой репортаж и т. п., с их неотредактированными интервью, случайными мизансценами, рваным монтажом, приводит поздно взрослеющих героинь к мысли о необходимом «авторстве» собственной жизни, без чего ее, собственно, и не выстроить. Мало того, что фильм имеет второе название «Три сестры» и в его финале героини, собравшись в больничной палате проведать одну из них после неудавшегося самоубийства, читают бедняжке последний монолог Ольги натурально из книжки, лежащей на тумбочке, — этими прямыми совпадениями не ограничивается родство фильма с Чеховым, который, по наблюдению киноведа В. Демина, «предложил нам своим зрелым творчеством мнимый фотографизм, замаскированные под протоколы микропоэмы и микродрамы, якобы фотографии, оказывающиеся карикатурами, шаржами, гротесками, а за фрагментарным контуром зарисовок, «сценок», «картинок», «случаев из жизни», «из практики», «глав из романа» ухитрялся изложить сами романы, повести целиком»24. Режиссер И. Дардаи, воспользовавшись «микродрамой» Чехова, попытался развернуть ее в опосредованном виде в «романное» экранное полотно, где время жизни трех венгерских сестер представлено в неразрывной связи с жизнью их времени. Этот фильм априорно историчен в силу документально-игровой своей направленности. Повторение в его финале монолога Ольги Прозоровой — не просто цитата, а еще и свидетельство того, что пока никто лучше Чехова не сумел эти самые финалы придумывать. Тут тоже, очевидно, сработал «фирменный» принцип построения чеховских пьес, когда каждая деталь, каждая подробность в них «есть вексель, по которому последний срок уплаты — в финале»25.

В отличие от «Киноромана» И. Дардаи, «Три сестры» А. Лукача — перенос на экран непосредственно пьесы, с одной лишь оговоркой, что действие ее тут опять же строго документировано: первый акт — 1987, второй акт — 1989, третий акт — 1990, четвертый акт — 1991. События пьесы, как уже понятно, перенесены в современность и исторически точно привязаны к реальности: присутствие советских войск в Венгрии и их вывод оттуда. На счастье, режиссер фильма избежал дурного соблазна наделить Вершинина и его однополчан ликами «оккупантов», что одно время стало едва ли не нормою в бывших странах Варшавского договора и соседствующего с ними «ближнего зарубежья». Основания, если иметь в виду советскую армию, к тому действительно имелись, только попытки сделать Чехова союзником в подобных делах всегда будут обречены на неудачу, ибо Чехов и политика — две вещи воистину несовместные. Конечно, при таком сюжетном антураже фильм Лукача могли записать в «протестные» и без желания автора, но слишком велико сопротивление поэтического материала чеховской пьесы.

Поместив своих персонажей в тесное замкнутое пространство типичного военного городка и типовой малометражной квартиры — «хрущобы» в панельной пятиэтажке, Лукач невольно подвергнул своих героинь дополнительному испытанию уже советским бытом. Но они, кажется, не замечают его и продолжают жить напряженной внутренней жизнью своих «сестер» из прежнего времени. Лукач не только сохранил текст как таковой, абсолютно игнорирующий новую реальность, он как будто бы вступил в прямой спор со своим коллегой Дардаи, отказав документализму в праве на самостоятельную образность. Документализм, житейская правда в фильме Лукача как раз не помогли бы, а помешали чеховским героям оставаться чеховскими — и режиссер сознательно извлек из этой «нестыковки» нового пространства и времени со старым смыслом художественную пользу. Чеховским героиням не находилось места не только в такой квартире и в таком городке — им, кажется, отказывали в праве вообще быть: любить, думать, страдать. Образно говоря, их лишали Москвы. Они оказывались своего рода Гулливерами в стране лилипутов — они не совпадали, не могли совпасть с новой действительностью.

Проигнорировав современность, Лукач тем не менее снял современный фильм. А, по сути, он повторил опыт театра, который давно не боится смешивать, путать эпохи в своих постановках, органично воссоединяя несопоставимое. Делая фильм, Лукач, казалось бы, пренебрег многими возможностями кинематографа и даже в мизансценах предпочел именно театральность. Но потом, в последних частях картины он резко распахнул пространство, вынеся действие и на какие-то армейские склады, и на перрон с уходящим эшелоном, и на берег реки, и на длинную грязную дорогу, по которой бежал к месту дуэли Тузенбах в нелепом светлом плаще, рядом семенила Ирина в застиранных джинсиках-«варенках», а мимо на «газике» промчался Соленый и, не сбавляя скорости, обдал путников грязью и потом, спеша не отстать от автоколонны, прямо из машины в упор выстрелил в барона безо всякой дуэли; позднее уже из другой машины и так же на ходу выкрикнет Чебутыкин весть о его гибели; а после, и снова на ходу, простится Вершинин с Машей. Добравшись до берега на речном трамвайчике-пароме, он буквально на секунду подбежит к ней и, скомкав сам момент прощания, тут же помчится к своей колонне, затем, вскочив на подножку еще одного «газика», недолго, для порядка помашет сестрам рукою, а они, оставшись одни на этом захламленном, убогом берегу, будут оттаскивать отчаявшуюся Машу подальше от воды, пока, так и не совладав с нею, обессиленные, не застынут здесь втроем в неподвижности, лишившись не то что надежд — смысла самой жизни. Камера, установленная на лодке, деликатно отплывет от них и, не смущаясь покачиваний в кадре, двинется куда-то мимо, вниз по реке, скользя равнодушным взором по жалкой и чахлой прибрежной растительности. Вот где пластика кинематографа с лихвою окупит былую экранную сдержанность режиссера. Вот где восторжествует художественный документализм.

Действие фильма «Если бы знать...» происходит в 1918 г. в Крыму, на вокзале некоего города с очень красивыми садово-парковыми окрестностями, в кущах которых обитатели, а также беженцы гражданской войны предаются любовным утехам с истовостью, соответствующей эпохе великих перемен. Сексуальная озабоченность персонажей этой ленты, наделенных именами чеховских героев, проистекает, надо полагать, из своеобразного понимания «пяти пудов любви», умножившихся после первой пьесы автора. Степень лирической концентрации в сочинении сценариста В. Мережко и режиссера Б. Бланка намного выше, чем в первоисточнике: Тузенбах любит Ирину — но Ирина любит... Машу дореволюционной лесбийской любовью, уверяя Вершинина, повышенного тут до чина полковника, что она — достойная его соперница; Тузенбаха, в свою очередь, истово и беззаветно любит... Соленый, уверенный, что в однополой любви только и проявляется «высоко прекрасная» сущность всякого человека; Ольга в этом морально-разложенческом ряду занимает положение отстающей от нагрянувшего прогресса раскрепощения чувств и любит, точнее, поддерживает регулярные половые контакты... со своим гимназистом, товарищи по учебе завидуют ему и однажды, не справившись с игрою гормонов, дружно следуют его примеру уже «всем классом»; Наташа предается любовным утехам с номенклатурным красавцем Протопоповым на глазах у затаившегося в кладовке станционного буфета Андрея. Буфетчица Наташа, органично сочетая положенное (муж) с приятно-полезным (Протопопов не просто плэйбой, но и снабженец, что по тем лихим временам — больше, чем все), справедливо полагает немонашествующих сестер «девками», ибо они «с мужиками путаются, а детей не рожают». Ангелоподобный голенький Бобик — несокрушимый аргумент в необъявленной этой дискуссии о тяжкой женской доле.

В этом программно-эпатажном фильме, где «все смешалось» почище, чем в «доме Облонских», только Анфиса, слава богу, не живет с Ферапонтом хотя бы по причине полного его здесь отсутствия. Зато Чебутыкин наконец прямо подтверждает имеющую место быть гипотезу, что он и есть истинный отец Ирины, и на этом основании папа, подторговывая потихоньку наркотиками, предлагает дочери проследовать с ним далее отдельно от остальных морским путем за границу. Кулыгин тем не менее поторапливает «девочек» (состав-таки подали!) занять вагон, дабы ехать туда, куда порядочным людям уже и ехать-то не стоит, ибо даже на Старой Басманной теперь водятся большевики. Размывается, ставится под угрозу само понятие Москвы, чеховские героини лишаются не просто мечты — духовной цели, нравственного задания. Двинувшись было в сторону Москвы, они безнадежно застревают на этом фальшивом пути к ней. Фильм обессмысливается не числом эротических придумок, сдобренных еще и приятным ресторанным шансоном (рогоносец Андрей там, кстати, пиликает на скрипке), а умением мастерски проигнорировать сам дух первоисточника. В этой ленте, отлично снятой (оператор Анатолий Мукасей) и превосходно оформленной тем же Б. Бланком, угадываются всевозможные другие «мотивы» — от «Белой гвардии» и «Бега» Булгакова, «Доктора Живаго» Пастернака до «Гибели богов» Висконти и т. д. и т. п. Но вместе с тем в ней трудно различить первого виновника этого кинематографического торжества — Чехова. Целью создателей и было, кажется, обнаружить максимум несходства копии с оригиналом, показать деградацию героев пьесы, продленной в историческое никуда. Похоже, авторы фильма готовы любоваться обреченностью своих героев и, как могут, активно настаивают на ней. «Отчего я сегодня так счастлива?» — спрашивает в фильме Ирина у Чебутыкина. «Может быть, потому, — отвечает тот, — что нам не суждено отсюда уехать никогда». Это для них остается «Если бы знать...», этот же Чебутыкин — уже знает. Ему и в финале, кроме «Все равно!», добавят (для непонятливых) важные на сей счет слова: «Всему конец...». Чебутыкину делегируют здесь цинические функции Соленого, брошенного, в свою очередь, осваивать неоромантическую гейскую целину. Первым, кажется, кто отважно ревизовал сексуальную ориентацию чеховских героев, был Теннесси Уильямс, написавший даже специальное сочинение «Записная книжка Тригорина», не предназначенное для читательских и зрительских глаз. И опубликовали, и поставили, и продолжают все чаще сближать чеховское наследие с этим революционно-половым «ренессансом».

Фильм Бориса Бланка, при неоспоримых достоинствах самой его формы, положил начало «вульгарному Чехову» в кино и в театре, оставшись при этом, пожалуй, наиболее совершенным образцом подобной продукции. Позже, например, чеховские сестры доживутся уже и до «подстилок» в зоне советского ГУЛАГа, ублажая похоть энкавэдэшных охранников в авангардном опусе украинского режиссера Андрия Жолдака (1998).

Линия фильма Б. Бланка была последовательно продолжена в картине «Москва» (2000), в которой прямые реминисценции «Трех сестер» минимальны, если не считать самого заглавия, двух-трех цитат и сходных имен героинь. Правда, Ольга в этом фильме — младшая сестра; Маша — сестра средняя, заметим, средняя во всех отношениях; а вот Ирина — как раз старшая по возрасту, но только уже не сестра, а их мать, абсолютно им родная и равная по образу жизни, мыслей и даже внешнему облику. Этот «перевертыш» имен возникает у авторов сценария В. Сорокина и А. Зельдовича не случайно: будучи приписанными к когорте постмодернистов, они чувствуют себя обязанными переиначивать буквально все.

Бессвязные реплики, обильно сдобренные ненормативной лексикой, вложены в уста известных актеров и актрис со стертой внешностью, а главное, размытыми, неясными характерами, нисколько не интересными друг другу даже, например, в весьма деликатный момент соития Маши (Ингеборга Дапкунайте), невесты олигарха Майка, с его «шестеркой» Левой (Станислав Павлов). «Интим», как тут и положено, оригинальный: контакт осуществляется через карту страны с вырезанным в ней кружочком на месте Москвы — столь изысканно авторы «Москвы» осрамляют Москву эмблематикой «телесного низа». Сам город, в который их занесло неведомыми ветрами смутного времени капитализации всей страны, им так же неинтересен и чужд, гуляя по нему, они сохраняют бесконечное свое равнодушие и способны разве что в очередной раз бесстрастно совокупляться в вагоне ночного метро.

В отличие от фильма Б. Бланка, констатирующего угасание таланта жить, лента А. Зельдовича и В. Сорокина посвящена исключительно отрицанию жизни и сложившихся ее идеалов, что вполне соответствует постмодернистскому канону. «Москва» без Москвы, длящаяся почти три часа, — картина одного какого-то бесконечного выдоха и уже потому тяжкая. Она побуждает взглянуть на постмодернизм как на своего рода художественный недуг. Фильм о бездарных людях, кажется, сам претендует на подобное положение своей манерностью, фальшью и оглушающей бесчувственностью и пустотой. Один из персонажей так, например, отзовется о Маше: «Маша — как вода: она принимает те формы, куда ее наливают». Но и все остальные здесь — «как вода».

А если это пародия?

Пародия, по определению Томаса Манна, это игра с формами, из которых ушла жизнь. В фильме «Москва» авторы пытаются пародировать не те или иные формы искусства, а самую реальность, в которой они, авторы, не могут найти себе применения. Отрицая эту реальность опосредованно — через «дальнего собеседника»: фильм, — они стремятся таким хитромудрым способом самоутвердиться в ней. Прямой контакт с реальностью губителен для них, как и для единственно чеховского их героя — «доктора красоты» Марка (Виктор Гвоздицкий), чья личность представляет собой своеобразный симбиоз Дорна и Чебутыкина. Не выдержав испытания буднями всеобщего «Загнивания», Марк решается добровольно уйти из жизни. Уходит красиво (это наиболее эффектная сцена в фильме): скатывается на чемодане с трамплина на Воробьевых горах и разбивается.

Вышедший одновременно с «Москвой» фильм режиссера Клода Лелуша «Одна за всех» (2000) просится в сравнение с первым хотя бы тем, что, по заверению самих участников французского, как теперь выражаются, «проекта», русская мафия не менее популярна за границей, чем русский Чехов. Дерзкая мысль свести то и другое воедино посетила Лелуша, очевидно, в «критические» для его творчества дни. Миловидные, полные жизненной энергии «три сестры» Лелуша попытались было выйти на большую дорогу жизни через Чехова, сыграв в его пьесе, но эти старания Прозоровских тезок местная театральная критика приняла в штыки: «Как когда-то катастрофу потерпел «Титаник», так теперь — Чехов. Жертв, к счастью, всего три — три актрисы, словно чайки, покрытые черной нефтью глупости. Мы ждали трех сестер — получили трех плакс, три часа подряд заливавших сцену слезами...» — читают друг другу нелестные отзывы огорченные героини.

Как видим, век спустя вопрос «Как ставить и играть Чехова?» остается открытым. Только не надо думать, что над ним станут ломать прелестные свои головки девушки Лелуша и он сам: поскольку фильм снят по мотивам Чехова и Дюма одновременно, сюжет далее развивается преимущественно вторым путем. Авантюра сводится к тому, что неудавшиеся актрисы заводят «романчики» с супербогатыми пассажирами самолета «Конкорд» и вытряхивают из них деньги — не сумев сыграть на сцене сестер Прозоровых, они блестяще справляются с ролями путан.

Лелуш продолжает рассказ, пускай на сей раз и крайне бесхитростный, о «мужчинах и женщинах», Зельдович и Сорокин — о неких человекоподобных существах. Диалог Запада и Востока через два этих фильма считывается как диалог «массовой культуры» с оголтелым отрицанием культуры как таковой: французы бесятся с жиру весело и с улыбкой, русские же загнивают и разлагаются мрачно, надсадно, грязно. И воспринимается уже совсем как курьез мечта нового русского мафиози Майка (в молодости, очевидно, Михаила) о новом русском балете, который он вызвался промеценатствовать, нацелившись все на тот же Париж. Новоявленный этот Дягилев, снявший под свою свадьбу пустой академический театр с одиноко танцующими балеринами на сцене, уверенно заявляет товарищам по работе: «Мы Европу раком поставим». И осуществил бы эту свою культуртрегерскую акцию, не настигни его коварная пуля конкурентов и не погибни он шикарной смертью прямо у ног забрызганной его кровью «лебеди»-танцовщицы. Когда-то, еще в самом начале фильма, детдомовец по происхождению Майк поделился с Машею сокровенным: «Знаешь, я как балерин увидел, у меня в сердце что-то перевернулось. <...> С тех пор я без балета не могу жить».

Ничто не ново под луною: наша кинематографическая и театральная продукция подобного образца удивительным образом напоминает клеенчатые ковры-самоделки, украшавшие стены небогатых квартир в послевоенные годы. Современные изделия российского «постмодернизма» побуждают относиться к нему как к заурядному, банальному явлению в культурной жизни. Фильм «Москва» провинциален до мозга гостей.

В лентах Бланка и Зельдовича можно увидеть, как сильно деградировала Россия за советское и постсоветское время, какими одинаково уродливыми сделались ее окраинные и центральные населенные пункты. В городах, где некогда проживали Прозоровы, большинство русского языка уже почти не знает. Да и из самой Москвы все нахрапистей вытесняется Москва, из нее правдами и неправдами вытравляется Столица — растет угроза превращения прежде великого города в некий форпост Провинции, средоточие ее вкусов и нравов.

«Постмодернизм» хорош и интересен лишь в ограниченных дозах — как слабительное средство очищения культуры от сдерживающих ее развитие шлаков. «Постмодернизм» сам загнивает, как только лишается объектов пародии. Покончив с Тузенбахом, Соленый вынужден будет искать следующего антагониста. Уничтожив, избыв в себе Столицу, Провинция задохнется в собственном самодовольстве, тем более что прирастать ей выпало преимущественно за счет Бобика и Софочки: ведь сестрам отказано не только в Москве, но и в продолжении рода.

Надо ли говорить, сколь важно данное обстоятельство и как оно может отзываться в поведении женщин, лишенных счастья и радости материнства. И потому с течением времени становятся все более понятными попытки объяснить неудовлетворенность сестер жизнью неудачами как раз на личном фронте. И вполне оправдано сверхнастороженное (и конечно же, субъективное) отношение сестер к Наташе с ее пускай и мещанским, но счастьем — женским счастьем. Пол и характер, если вспомнить Отто Вейнингера, отчетливо заявляют здесь о себе.

И мы уже видели на сцене молодых женщин, снедаемых томлением в ожидании, в желании мужчин — в спектакле литовского режиссера Э. Някрошюса (1994). Полк пришел и чуть было не ушел, пока к Маше не прибился Вершинин, а к Ирине — Тузенбах. Но и с их приходом так получилось, что женщины не стали счастливей.

Ибсен и в особенности Стриндберг не случайно являются предшественниками Чехова. История фрекен Жюли и слуги Жана в определенном смысле не столь уж далека от истории Раневской и Лопахина.

Глядя на чеховских героинь Някрошюса, не перестаешь думать об этом.

Биологические горизонты чеховских пьес пока куда менее известны, нежели социальные, исторические и т. п.

Чеховские сестры Някрошюса ведут не просто будничное, а едва ли не первобытное существование. Испытание буднями проходят не только они, но и сам сюжет великой пьесы. Подмывает сказать: неисчерпаемой. Но Някрошюс будто специально прибегает к знакам и мотивам исчерпанности. Его Прозоровы бесприютны и одиноки с самого момента появления на сцене, они уже израсходовали себя в провинциальных буднях и буквально физически ощущают отсутствие необходимого кислорода. Они кидаются к военным мужчинам скорее на уровне рефлекторном, нежели сознательном. Сестры жаждут тепла уже не столько душевного, сколько физического. Их порывы не сведены к примитиву, нет, они лишь свидетельствуют о достижении некоего предела отчаяния, скопившегося за годы тоски и одиночества. Их ломаные жесты, их взнервленная пластика продиктованы необходимостью выживания. Взаимоотношения человека с природой здесь носят чисто практический смысл и лишены какого-либо лирико-поэтического обаяния. На заднем плане, в центре почти пустого пространства — высокая поленница березовых дров, которая к финалу обретет еще более образное звучание.

В завязке сюжета Някрошюс делает акцент на чрезмерности, на некоем избыточном эмоциональном и пластическом выплеске персонажей. Постепенно из наслоений отдельных мгновений сценического действия выявится некое общее их состояние, которое можно охарактеризовать как отсутствие воли.

Каждодневные физкультпарады военных, не отягощающих себя застегнутыми на все пуговицы мундирами, и откровенно «женские» танцы трех сестер создают странную, гротескную пластическую среду. Здесь все открыто, распахнуто, расхристано, здесь ведущая форма одежды — исподнее. Это не дань неопрятности, а свидетельство близости чужих в общем-то друг другу людей, привыкших к походному, кочевому существованию: стесняться некого, да и незачем.

Чужие друг другу и сами Прозоровы. Сестры и брат — дети одной матери и одного отца, но что-то мешает им сделаться родными. Это не конкретный кто-то, обыкновенно олицетворяемый Наташею, а именно что-то. Все четверо, каждый по-своему, недополучили важное и существенное в этой жизни. Андрей разрывается не между женой и сестрами, а между собой и не-собой. Все четверо, каждый по-своему, теряют себя. С уходом военных опустеет не только город — опустошатся души.

Военные внесли смуту в застойную жизнь города и, соответственно, в жизнь сестер. Военные явились сюда призраками былых, сладко истаивающих в памяти времен. Военные для сестер — не люди реальности, а персонажи грез в еще большей степени, чем век назад. Някрошюс обнаруживает это самым натуральным образом, сводит лоб в лоб реальность и мечту. Между явным и кажущимся и разворачивается тут подлинная дуэль. Да что там дуэль — сражение!

В «Трех сестрах» Някрошюса настоящее время исчерпывается прямо на наших глазах, а будущее на наших же глазах не торопится наступить, больше того, кажется, оно все сильнее отдаляется. В стремительно образующемся разрыве времен зрится некая близкая трагедия. Оттого и ведут себя героини как участницы античного хора. Они тут буквально брошены на произвол судьбы. Собственно, он, произвол, и есть единственный несменяемый их спутник.

Сестры ищут ободрения в прошлом — но оно эфемерно, как этот «дым отечества», клубящийся из сигареты явившегося в гости Вершинина (Альгирдас Латенас). Сестры жадно ловят, собирают дым пустыми чайными стаканами, прикрывая их ладошками и переворачивая. Дым быстро улетучивается.

Герои спектакля оказываются едва ли не в полном разладе со словами, которые им доводится произносить и выслушивать. Нельзя меж тем сказать, что они откровенно пародируют или игнорируют слова. Скорее, это жизнь спародировала само их существование — подорвала доверие к любому слову и приучила более повиноваться чувству или даже инстинкту.

Отношения между женщинами и мужчинами здесь напряжены до предела и полны прозаизмов. Но грубы не люди, груба жизнь. И потом страсть в своих проявлениях не всегда в ладах с общепринятой моралью. У страсти свой устав.

Маша (Алдона Бяндорюте) сделалась рабой любви к Вершинину, как он — рабом обстоятельств. Драму Маши Някрошюс подробно развернет в пластике. Вот ее, закутанную в белую скатерть, будто в саван, увезет на санях не унывающий даже в погорельцах Федотик. Вот она будет буквально швырять себя на пол, и вставать, и опять швырять, и кататься по полу, пока не обессилеет вконец. Ирина (Виктория Куодите) не верит в счастье с Тузенбахом, но у нее нет выбора. А пример Маши с Кулыгиным или Андрея с Наташею у нее перед глазами. Можно объяснить это легкомыслием возраста, но именно Ирина невольно подтолкнет барона к дуэли. Она не отвергнет решительных ухаживаний Соленого, более того, одарит его некоторой надеждой. Тузенбах (Владас Багдонас) будет собираться на дуэль, предчувствуя печальный ее исход. Он будет много и жадно есть, потом долго и тщательно, не по-баронски совсем, вылизывать тарелку, а после, поставив ее ребром, с силой крутанет — словно в рулетку сыграет. Тарелка станет долго и звучно вращаться, напоминая театральным знатокам о детском волчке, и когда-то все-таки замрет. В этот самый миг там, за рекой, убьют барона.

Бунт Ирины против неудавшейся жизни Някрошюс передаст еще более открыто: она отхлещет себя по щекам, начнет лихорадочно вращать огромный круглый стол, пытаясь броситься под него, как под поезд. В финале, уже после гибели барона, она достанет из-под стола ту тарелку.

Ушел полк. Город умер. Душа покинула город, осиротевший после ухода военных, как сестры после смерти отца. Осталось много пар ничейных теперь сапог. Осталась груда кусков казенного мыла — трогательный подарок невлюбленного подполковника сестрам. Осталась поленница дров.

Сестры вдруг примутся за работу («тоска по труде») и разберут поленницу, превратив ее сперва в некую дорогу из бревен, в некий железнодорожный путь из одних только шпал, без рельсов («В Москву! В Москву!»). А потом каждая соорудит себе из тех же бревен колодец и молча будет глядеться в него, как Ольга в зеркало, тщетно надеясь узреть в нем свое будущее. Някрошюс сдвигает стрелки состояний своих героинь от надежды к безнадежности. Три колодца, сложенные сестрами, как бы умножают их страдания.

В «Сестрах» Някрошюса сошлось и воплотилось то, что обыкновенно присутствует раздельно: свойственная русскому человеку «обнаженность души» (М. Волошин) и своего рода «обнаженность» пола. Из этой смеси русского и европейского существования образовалась новая органика современных чеховских героинь.

Някрошюс откровенно увлекся этой новой органикой, этим распределением психологического пространства в биологическом времени — пространства характера и времени пола. И Някрошюса можно понять. Современный режиссер, как может, исследует физиологию души.

Някрошюс поставил драму состояний. Спектакль швейцарца Кристофа Марталера в берлинском «Фольксбюне» (1997) — драма затянувшегося ожидания.

Почти век минул и с тех пор, как философствующий подполковник Вершинин впервые помечтал о «невообразимо прекрасной, изумительной» жизни через каких-нибудь двести, триста лет. Марталер вычел из этой мечты годы реально прошедшие, снабдил Ферапонта, совершающего бесконечный марш-парад по огромным лестницам многоэтажного доходного дома, книжкой с текстом пьесы, и тот зачитал из нее вершининские же слова: «То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, — придет время, — будет забыто или будет казаться неважным. (Пауза.) И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным...». Марталер подтвердил это вершининское предположение в своем тонком и стильном спектакле — своего рода этюде на тему «Время в пьесах Чехова».

Постановки Марталера походят на фильмы Кесьлевского, в особенности на его «Три цвета». Оба режиссера оказались способны услышать и передать музыку жизни современной Европы конца XX в. Оба они, по существу, и повели речь о закате Европы, и было бы странным полагать, что их сценические и экранные откровения обретут только благодарных зрителей.

Европейская публика постепенно привыкала к Марталеру, к неторопливым ритмам его повествования, к той соразмерности и гармонии, которыми дышат театральные его сочинения. Можно сказать: дышат на ладан — ведь в его «Трех сестрах» едва теплится жизнь, в его «Трех сестрах» еще безнадежней становится само ожидание героями перемен, сделавшееся окончательно туманным. Иначе, кажется, и быть не могло: пафос чеховских персонажей изрядно поубавился за прошедшие сто лет.

Да, бездействующие в «Трех сестрах» Марталера лица — герои нашего, и никакого иного, времени.

Мысль о значительном повзрослении сестер Прозоровых уже давно витала в воздухе, и вот, пожалуйста, в спектакле Марталера они даны в яви: три старые девы — Ольга Сергеевна (Хайде Кипп), свободная от забот о сохранении талии; Мария Сергеевна (Сюзанна Дюльманн), выглядящая пострашнее и постарше старшей своей сестры, с окрашенными в огненно-рыжий цвет волосами; Ирина Сергеевна (Оливия Григолли), уже ко дню своих именин немолодая, а к концу, в парике и безвкусном «гэдээровском» синем костюме, тоже вполне соответствующая типу соцлагерной женщины — женщины восточноевропейских кровей. Военных тут нет: им давно пришла пора выйти в отставку. Все — лица зрелого и даже выше зрелого возраста, гвардии пенсионеры. Признаки молодости сохраняются лишь в Наталье Ивановне (Жанетт Спасова), которая намного милее трех сестер, и в наипластичнейшем, «сложенном» из двух чеховских персонажей Федотике-Родэ (Маттиас Мачке), физкультурный фанатизм которого довел его с течением времени до положения человека танцующего.

За танцами маячат прошлое, былая любовь и бывшая когда-то настоящей жизнь. Вот почему Марию Сергеевну, оказавшуюся почти буквально у смертного одра Вершинина — Петера Фитца (это, между прочим, в самой лирической их сцене, где звучит «Трам-там-там»), кидает вдруг в танец — и в нелепых ее конвульсиях оживает само прошлое. И вот почему в четвертом акте, в присутствии Тузенбаха Федотик-Родэ вовлекает Ирину Сергеевну в еще более откровенный танец, на котором здесь лежит нагрузка, не меньшая, чем у военных маршей.