Структура символа мироустройства по своим основным параметрам и функциональному назначению сопоставима со структурой модели мира в мифопоэтическом сознании и, как было сказано выше, восходит к ней генетически. В символе мироустройства отражаются представления автора о мире, его нравственно-философская программа, выраженные в системе акцентированных семантических связей. При этом «архаические ходы мифомышления активно работают в заново творимой образной структуре на выявление простейших элементов человеческого существования и придают целому глубину и перспективу»1.

В мифопоэтической модели мира особое значение имеет центр, как сакральная точка, по отношению к которой упорядочивается окружающий хаос. Понятия «центр» и «периферия» — элементарные схемы, первообразы картины мира, актуальные и для литературы нового времени. В этих схемах значение имеет не столько пространственно-географический аспект, сколько ценностный.

В «новой драме» отчетливо выражена тенденция к децентрализации. Действие ее происходит не на площадях, не во дворцах и салонах, а в провинциальных городках и усадьбах. Децентрализация не означала снятия «центра», просто вводилось новое соотношение «периферии» и «центра», что связано с философией человека, с пониманием того, что любое индивидуальное человеческое существование — предмет драмы.

Национальными традициями и ландшафтом Норвегии был рожден символ мироустройства Г. Ибсена «долины — горы». Герои его стремились выйти за рамки компромисса с обычаями людей «долин» и подняться на «ледяные вершины» духа. В сущности, речь у норвежского драматурга шла о рождении нового человека и новой нравственности. Так, в «Пер Гюнте» в аксиологическом аспекте символа весь мир был явлен как «периферия», а подлинным «центром» для героя была маленькая избушка в горах, где его ждала Сольвейг. По мнению автора, вся беда героя в том, что он подружился с Великой кривой, и та увела его слишком далеко от цели жизни. В отличие от Пер Гюнта, Бранд знал, где «центр», но не смог убедить в этом людей и погиб. Символика «восхождения» у Ибсена носит трагический характер: гибнут Бранд, Сольнес, умирает Боркман, лавина погребает Рубека и Ирену. Тем самым драматург подчеркивал, что рождение нового человека и новой нравственности — трудный процесс и нужен исторически долгий путь для их торжества.

В большинстве случаев у М. Метерлинка вообще нет указания на место действия (реально-географического). Но условно-поэтические приметы топоса бельгийского драматурга рождают ощущение края: берег моря, остров, болота с ядовитыми испарениями, лес, из которого нет выхода. «Периферийная» топография пьес Метерлинка связана с онтологически-экзистенциальной проблемой одиночества человека во Вселенной и бессилия разума перед лицом ноуменов. Эту идею наиболее полно выражает пространственно-временная организация драматического действия в «Слепых». Как мы уже убедились при анализе пьесы, герои ее живут в полной изоляции от большого мира (центра). Только у юной слепой сохранились о нем смутные воспоминания. Но и в малом мире, на острове они не могут найти дорогу к приюту и неизбежно должны погибнуть.

В творчестве Чехова схема «центр — периферия» была реализована во многих символах, но одной из наиболее значимых нравственно-философских формул писателя стал символ мироустройства «Столица — Провинция».

Для русского национального сознания он имел исключительно большое значение. Ни в одной из европейских стран понятия «центр» и «периферия» не были столь актуальными, как в России с ее бескрайними пространствами, отсутствием хороших путей сообщения, социальной и культурной отсталостью окраин. Между столицей и провинцией исторически сложились особые отношения, и они, разумеется, находили отражение в литературе. Поэтому, чтобы лучше понять содержательную сторону чеховского символа, необходимо, хотя бы вкратце, остановиться на семантике двух этих понятий у предшественников писателя.

Еще в начале века В.Г. Белинский заметил: «Петербург есть образец для всей России во всем, что касается до форм жизни»2. Формы эти были европейские. Классические линейность, симметричность в архитектуре, язык аристократических салонов — французский, в области интеллектуальных интересов и духовных запросов — «Политэкономия» А. Смита, новейшая романтическая поэзия.

Провинция крайне дурно усваивала эти формы жизни. В архитектуре — эклектика и плохой вкус. Бельтов, герой романа А.И. Герцена «Кто виноват?», смотрит на панораму провинциального города и видит: «...собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле, потом две-три эпохи архитектуры; древние византийские стены украшались греческим порталом, или готическими окнами, или тем и другим вместе»3. Эта традиция в описании провинциального градостроительства сохранится вплоть до Чехова, показавшего в повести «Моя жизнь» деятельность архитектора Полознева, который проектирует некрасивые и неудобные дома.

Инвективы Чацкого в комедии А.С. Грибоедова, направленные против «смеси французского с нижегородским», отражали прежде всего результат усвоения провинциальной полуобразованной публикой светского тона и языка. «Политэкономия» Смита пародийно отзовется в английских серпах, которые накупил наследник Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках» Н.В. Гоголя. М.Е. Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках» покажет провинциальных «байронических» героев и т. д. Традиционно русская провинция жила вчерашним днем столицы.

Онегин кажется «опасным чудаком» провинциальным соседям, хотя в столице многие могли бы заметить на нем Чайльд-Гарольдов плащ. Сентиментально-восторженный Адуев, попав в Петербург, убеждается, что стиль жизни иной. Один из лучших людей в городе «N» Дмитрий Круциферский запоздал в духовном развитии. Он увлечен Жуковским, а столица давно читает Байрона. Вот почему Бельтов, явившись из столицы, легко одерживает над ним победу. Татьяну Ларину волнуют «обманы и Ричардсона и Руссо», и мы не можем не ощутить легкой иронии автора, только что пережившего увлечение поэзией великого английского романтика. Провинция жила как бы по инерции. Инерция, ставшая инертностью, определит лицо Провинции в русской литературе. Постепенно отливаясь в форму типического, она явится в образе Обломовки, в которой царил «ничем не победимый сон, истинное подобие смерти».

Но консерватизм провинциального быта и бытия получал в русской литературе неоднозначную оценку. Гоголь в «Старосветских помещиках» показал, что «привычка» Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, заменившая любовь, все-таки лучше модной романтической страсти. Провинция будет в какой-то степени осмыслена как противовес большому столичному городу, «где все обман, все личина, все не то, чем кажется». Не случайно московская провинция «Замоскворечье» определит топографию ранних пьес Островского. Не случайно Татьяну Марковну Бережкову И.А. Гончаров помещает в провинциальную усадьбу. Нелюбовь к большому городу определит жизненный путь Л.Н. Толстого, поселившегося в Ясной Поляне, и жизненный путь многих его героев, таких, например, как Левин.

В свете темы можно выделить два сюжетных мотива и два вида конфликта, типичных для русской литературы XIX в. 1) житель столицы уезжает в провинцию и вступает в конфликт с провинциальным обществом; 2) житель провинции уезжает в Петербург и вступает в конфликт с большим европейским городом. В литературе начала века был особенно распространен первый тип конфликта. Связано это было, очевидно, с романтической традицией бегства от неволи «душных городов», где «люди в кучах за оградой, не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов» (А.С. Пушкин «Цыганы»). Не случайно герой часто был представителем света.

Свет — это высокий уровень культуры и образованности. «Человек света» производил среди провинциалов, по словам Герцена, «сенсацию». Он был человеком из другого мира, иностранцем в собственном отечестве. Ему было дико слушать разговоры «о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне». Вольно или невольно он выступал в роли учителя для молодой провинциальной девушки. Вспомним, какое большое значение имела встреча с Онегиным для Татьяны. Личность героя, книги Онегина, которые читает Татьяна, развивают ее ум и душу. Бельтов открыл новые горизонты видения мира перед Любонькой Круциферской. Как на учителя смотрит на Рудина Наталья Ласунская. И, наконец, как обобщение предшествующего литературного опыта (а может быть, преодоление его) приедет из Москвы отнюдь не аристократичный Саша и будет призывать Надю Шумину «перевернуть» свою жизнь («Невеста» А.П. Чехова).

Конечно, такое положение, когда столичный свет являлся источником культуры и знания, не было постоянным. С развитием новых экономических и общественных отношений повышалось значение разночинной интеллигенции. В провинции открывались университеты, газеты. Промышленная и торговая буржуазия тянулась к европейской образованности. Но представление о столице как «поставщике идей» для провинции останется. Один из персонажей романа И. Потапенко «Не герой» говорит: «Мы, сидящие в провинции, привыкли смотреть на Петербург, как на фабрику, которая вырабатывает идеи, направления, обобщения разрозненных взглядов и стремлений и затем пускает их в оборот»4.

Столица — центр экономической и культурной жизни нации. Вот почему в жизни, и соответственно в литературе, действовали центростремительные силы. Мотивы ухода из провинции в столицу были разными: любовь («Станционный смотритель» А.С. Пушкина), желание сделать карьеру, преуспеть (Н.В. Гоголь пишет в «Старосветских помещиках» о «низких малороссиянах», которые «наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о», слог «въ»5. Романтически неопределенное «что-то» влекло в Петербург Александра Адуева, в поисках новой жизни уедет в столицу Надя Шумина — героиня повести Чехова.

Русская литература отобразила и психологическое воздействие Петербурга на провинциала. Адуев «посмотрел на домы и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою»6. Упоминание о «каменных громадах» станет традиционным при описании впечатления, которое производит на героя-провинциала Петербург. Зина Туманова, героиня повести И.И. Ясинского «Три сестры», признается: «Я боюсь Петербурга.

Не знаю, уваженье или страх питаю я к этому городу. Огромные дома кажутся мне какими-то стоглазыми чудовищами, которые с презрением смотрят на меня с высоты своего величия»7.

В исследованиях о Достоевском неоднократно подчеркивалась роль Петербурга в формировании теории Раскольникова. В целом русская литература XIX в. дала образ Петербурга как начала враждебного человеку.

Во многом это обусловлено тем, что в культурном сознании нации сложилось представление о двух столицах: новой, европейской — Петербурге и старой, истинно русской — Москве. «Может быть, назначение Москвы состоит в удержании национального начала», — писал В.Г. Белинский, сравнивая два города8. Очевидно, не случайно в пьесе Чехова «Три сестры» героини мечтают уехать в Москву, а не в Петербург. Петербург же упоминается в ассоциативном ряду с негативными значениями («Родился я в Петербурге, холодном и праздном»). Символика «Трех сестер» подготовлена как общелитературной традицией, так и движением творчества самого Чехова.

Традиции Гоголя, Достоевского, показавших отчуждение человека в капиталистическом городе, равнодушие города к судьбе отдельного человека, находим в рассказе Чехова «Тоска» (1886). Но, в отличие от Гоголя и Достоевского, Чехов не дает линейной перспективы Петербурга. Погруженный в свое горе Иона не замечает ни домов, ни встречного движения. Образ Петербурга дан автором в иной перспективе — социально-этической. Как противоположность Петербургу упоминается в рассказе деревня, где осталась дочка Ионы Анисья. Там слушатель стал бы «охать, вздыхать, причитывать». В Петербурге Иона вынужден «поведать» свое горе лошади.

Традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина легко обнаружить в изображении провинциального города в рассказах 80-х годов. Его населяют Очумеловы, Пятигоровы и прочие, столь же мало симпатичные лица. Юмористическое решение традиционной темы сопоставления провинциального и столичного городов дано в рассказе «Самый большой город» (1886). Английский корреспондент, путешествующий по России, въезжает в город Тим Курской губернии. Возница с трудом лавирует в грязи. Через час англичанин просыпается и узнает, что он все еще в Тиме. Он снова засыпает. Но и через два часа город не кончается. Возница все так же борется с грязью. В гостинице корреспондент написал: «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим» (IV, 325).

В 90—900-е годы образ провинциального города становится очень устойчивым. В этом городе серые с гвоздями заборы («Палата № 6», «Дама с собачкой»), «ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра, городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными» («Моя жизнь», IX, 205), Сходный мотив есть в «Ионыче»: «В С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку» (X, 30). В провинциальном городе антисанитария — «спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими» («Моя жизнь», IX, 205). «...слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями» («Моя жизнь», IX, 205). Тот же мотив в «Невесте» — прислуга спит в кухне на полу, «вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы» (X, 203).

Для жителей провинции характерны гастрономические излишества. «Дедушка ел ужасно много», — замечает Вера, героиня рассказа «В родном углу». И когда она видела, как гнали овец, то думала: «Это дедушка съест» (X, 317). «В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной» («Моя жизнь», IX, 205). В городе отсутствуют духовные интересы, люди лгут друг другу. «...В городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием», — говорит Громов в повести «Палата № 6» (VIII, 76). В диахроническом аспекте Чехов показывает отсутствие развития, духовную статику и омертвение. «Город существует уже сотни лет», но в городе нет «ни одного полезного человека — ни одного!» («Моя жизнь». IX, 205).

Образ провинциального города несомненно создан на основе жизненных впечатлений. Чехов писал о Таганроге в одном из писем 1887 г.: «Совсем Азия! Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких. Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, сантуринское, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг... Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов зеленых тьма, но жители инертны до чертиков» (П. II, 54).

Нетрудно заметить, что план письма стал принципом, организующим структуру образа провинциального города в творчестве Чехова. Приметы неразумного «азиатского» устройства жизни присутствуют во многих произведениях писателя 90-х — начала 900-х годов. При этом географический признак в содержательной стороне символа мироустройства играет второстепенную роль. Чехов не конкретизирует свой город, обходясь буквенным обозначением «С.». В городе «С.» живет Анна Сергеевна, героиня рассказа «Дама с собачкой», герой повести «Ионыч» доктор Старцев и другие. О месте действия «Трех сестер» Чехов сообщал М. Горькому: «Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми» (П. IX, 133). Но в самой пьесе город не назван.

В структуру его образа входят уже знакомые нам по прозаическим произведениям мотивы. Прежде всего автор приводит конкретные факты: город расположен на берегу большой реки, существует 200 лет, в нем около 100 000 жителей. Далее читатель узнает такие факты, которые в совокупности выводят его к символической (обобщающей) стороне образа. В начале пьесы сказано, что знать три языка в провинциальном городе — роскошь. Дать концерт в пользу погорельцев невозможно, поскольку никто не понимает музыки. Самое культурное учреждение в городе — гимназия. Образ гимназии — наиболее яркая характеристика Города. Директор ее говорит: «...Главное во всякой жизни — это ее форма». Формализм, схоластика господствуют в преподавании. Козырева выгнали за то, что он не мог понять оборот «ut consecutivum», один из учеников слово «чепуха» прочитал как латинское «реникса».

Чехов концентрирует такие детали, которые в совокупности своей символизируют формальное начало, свидетельствуют об отсутствии жизненного содержания. Кулыгин преподает латинский язык — мертвый язык, латинские изречения, которыми он угощает слушателей — прописные истины. Книга, написанная Кулыгиным, содержит список всех, окончивших курс в гимназии за пятьдесят лет. Никакого жизненного значения она, конечно, не имеет. В гимназии царит дух чинопочитания, обезличивающий человека. В четвертом действии у Кулыгина буквально чужое лицо: он сбрил усы, подражая директору. Знакомясь, Кулыгин подчеркивает свой чин: «надворный советник», опустившийся Андрей требует, чтобы Ферапонт называл его «высокоблагородием».

В создании образа Города большая роль отведена Чеховым монологу Андрея в четвертом действии. В городе «...ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему... Только едят, пьют, спят, потом умирают... родятся другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей и искра божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери» (XIII, 182). Квас, гусь с капустой, сон после обеда, о которых говорится дальше — все это приметы азиатчины.

Дом с прилегающим садом — личное, интимное пространство сестер. Это мир красоты и поэзии, убежище от зла жизни. «Вот я, наконец, и дома», — говорит уставшая на работе Ирина. Город постепенно отнимает у сестер Дом. Опустившийся, проигравшийся Андрей закладывает его в банке, Наташа хозяйничает в комнатах.

Чехов дает ряд «зеркальных» деталей, символизирующих торжество Города и его представительницы Наташи. В первом действии Маша говорит: «Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча или Иваныча. Его не следует приглашать». В четвертом действии Протопопов сидит в гостиной: он Гость. Эту же функцию выполняет знаменитый поясок. В первом действии Ольга замечает, что на Наташе пояс не в тон платью, в последнем действии уже Наташа выговаривает Ирине. Обратим внимание, как тактично ведет себя Ольга и как бесцеремонна жена Андрея. По ремарке автора, старшая сестра говорит «вполголоса испуганно», так, чтобы никто не услышал: «На вас зеленый пояс! Милая, это нехорошо!» (XIII, 136). Наташа говорит при всех категоричным тоном: «Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс... Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое» (XIII, 186).

Отсутствие такта, красоты в межличностном общении — важная характеристика жителей Города. В пьесе есть персонажи, которые не появляются на сцене, но значение которых в лирико-символическом плане драматического действия исключительно велико. Это директор гимназии и председатель земской управы Протопопов. Дело не в том, что перед нами «власть предержащие», не в социальной критике. Главное — этический аспект. Директор формализует даже свободное время своих подчиненных, устраивая бесконечные «прогулки педагогов и их семейств». У Протопопова «романчик» с Наташей и т. д. Этика Чехова включает красоту как непременное условие нравственной гармонии. В известном письме Николаю Чехову он призывал «воспитывать в себе эстетику» (П. I, 224). В другом письме говорил: «...красота не терпит обыденного и пошлого» (П. II, 19). Отсутствие красоты в жизни Города, нравственный хаос — качества взаимообусловленные.

Столкновение красоты и пошлого составляет внутренний драматически напряженный узел конфликта пьесы. Его легко проследить на разных системных уровнях: в системе персонажей, в системе символических мотивов, в системе деталей и т. д. Но прежде всего оно определяет значение второго элемента символа мироустройства — Столицы9.

В образе Москвы три плана: реально-бытовой, «мифический» и лирико-символический, т. е. он создается пересечением реального и идеального. Английский литературовед Б. Хэн заметила: «...это не просто город, но и не символ только, а что-то среднее между ними»10.

Реально-бытовой план раскрывается в воспоминаниях сестер и Вершинина, в желании Андрея «посидеть у Тестова», в городской топонимике. Звучат названия московских улиц: Старая Басманная, Немецкая улица, Красные казармы, мать сестер похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря. Каждый, кто был в Москве, легко мог представить те места, о которых говорили персонажи пьесы.

Второй план создается по законам мифотворчества, раскрывает особенности человеческого сознания. Сестры реконструируют миф о «золотом веке», о первичном гармоничном существовании человечества. Поэтический фон, которым окружена Москва, рожден прошлым опытом героинь, их детством, а уже к нему они возводят гипотетическое будущее. «Ольга. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера» (XIII, 119). «Ирина. Господи боже мой, мне Москва снится каждую ночь, я совсем как помешанная» (XIII, 145). «Ирина. Лучше Москвы нет ничего на свете!» (XIII, 171).

С отъездом в Москву связываются все надежды: на личное счастье («там мне встретится мой настоящий»), на карьеру брата-ученого («будет профессором»), на живой осмысленный труд.

Идеальное значение образа подметили еще современники писателя. «Москва — что-то светлое, великое, яркое, далекое и страстно желанное этими забитыми глухой и серой провинциальной жизнью, жалкими существами. Москва — мираж, марево, являющееся путнику в безнадежной пустыне, как видение лучшей жизни, существующей за ее пределами», — писал рецензент «Нивы»11.

Ферапонт, представитель Города, населяет неведомый ему мир чудесами, как это было характерно для первобытно-примитивного сознания. Москва знаменита тем, что какой-то купец съел не то сорок, не то пять-десять блинов, поперек нее протянут канат, зимой мороз достиг 200° и тысячи людей замерзли, Ферапонт — носитель коллективного сознания («подрядчик сказывал», «швейцар из казенной палаты сказывал»). «Миф» сестер и «миф» Ферапонта — два смысловых полюса, идеал и антиидеал. Коллективный миф о Москве характеризует провинциальный город, становится символом «азиатчины», ассоциативно связанным с символическим мотивом «чепухи — рениксы». «Миф» Ферапонта такой же «перевертыш» — «реникса».

Следует заметить, что «перевертышей» в пьесе много. Ирина знает несколько языков, но забыла как по-итальянски «окно» или «потолок», а Наташа вовсю демонстрирует плохой французский. Маша «чудесно играет», но «уже забыла», зато жена Андрея выучила назубок «Молитву девы». Она собирается срубить еловую аллею и клен, о которых было сказано: «какие красивые деревья», и насадить «цветочков, цветочков». Но и «цветочки» — «перевертыш» «цветов» Вершинина («у меня в жизни не хватало именно вот таких цветов»).

Чеховский символ мироустройства диалектичен. Образ Ферапонта и его «миф», как всегда у Чехова, полифункциональны. Они демонстрируют также трагичный разрыв между интеллигентной частью русского общества и народными массами, между «столицей» и «провинцией». В скрытом виде в пьесу вошла проблематика таких рассказов 90-х годов, как «По делам службы», «Новая дача». Герой рассказа «По делам службы» следователь Лыжин думает: «Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония... Если жить, то в Москве, здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметною ролью и только ждешь одного от жизни — скорее бы уйти, уйти» (X, 93). Но подобное решение вопроса автором опровергается. Чехов приводит своего героя к сознанию связи «невидимой, но значительной и необходимой» между «всеми, всеми».

В рассказе «Новая дача» инженер Кучеров не смог найти общий язык с мужиками. Слово перестало быть средством общения, оно не объединяет людей, а разъединяет. Общение инженера с народом напоминает разговор Ферапонта и Андрея. Родион Петров «перевертывает» каждое слово Кучерова. «Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать. Больше ничего не остается», — говорит в раздражении инженер. А вот реакция Родионова: «А потом глядит на меня и говорит: «Я, говорит, с женой тебя призирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел... Дай бог здоровья... Пошли им, господи...» (X, 125). Кончилось тем, что инженер с семьей уехал в Москву, а дачу продал. И в этом рассказе между «столицей» и «провинцией» социальная и культурная пропасть, преодолеть которую можно только терпением и неустанным трудом.

Вот почему сестры не могут уехать в Москву. «Драма железнодорожного билета» имеет глубокий нравственно-философский смысл. В «Чайке» Нина уезжала в Москву, но, как мы убедились, это не принесло ей счастья. Треплев и Сорин не могли уехать в город по материальным соображениям. Дядя Ваня и Астров были заключены в рамки провинциального существования социальной ролью и всем строем жизни. В «Трех сестрах» нет внешней детерминированности поведения героинь, отсутствует реальная мотивировка. Именно за это упрекала Чехова современная ему критика, связывая немотивированность с приемами западно-европейских драматургов: «Стремление трех сестер в Москву, стремление, которое принимает у них характер навязчивой идеи, своим символизмом, своей немотивированностью очень напоминает ибсеновский прием... из пьесы вовсе не видно, чтобы осуществление стремления в Москву было для трех сестер такой действительно несбыточной и неосуществимой мечтой», — писал один из рецензентов12.

Действительно, отсутствием реальной мотивировки Чехов повысил символическую значимость организации пространства в пьесе, что обусловило появление новых оттенков смысла в содержательной стороне символа мироустройства. «Столица» и «Провинция» не столько реальная данность, сколько нравственно-философский императив, раскрывающий ценностный мир автора. Лирико-символический план структуры образа Москвы выводит к аксиологическому уровню произведения. В чеховской аксиологии «Столица» и «Провинция» явлены как сущее и должное. Осуществление должного в историческом времени Чехов считал невозможным. Отсюда его скептическое отношение к «теориям» и «идеям». В записной книжке его читаем: «В жизни наших городов нет ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой, глупость, бездарность...» (XVII, 216).

Писатель считал, что только поступательное развитие всего человечества приведет его к искомой гармонии. «Новая, прекрасная жизнь будет через много, много лет» («Дама с собачкой»), «лет через пятьдесят», как говорит герой в «Случае из практики», «через двести — триста», как уточняет Вершинин в «Трех сестрах». Сама эта цифра «200—300» врезалась в память современников Чехова. Дело в том, что вся русская литература жила ожиданием неминуемых перемен, близких свершений. В демократическом лагере призывали: «пусть сильнее грянет буря», в противоположном лагере страшились прихода «грядущего хама», но те и другие знали — скоро все переменится.

С понятием «будущего» были связаны и чисто эстетические проблемы. Как мы убедились, в начале века разгорелись споры о «театре будущего». Символисты свой метод рассматривали как метод будущего искусства: «...именно теперь всего яснее для нас смысл символизма, как предвестия, как предчувствие грядущего», — писал, например, Эллис13. На этом фоне цифра 200—300 лет выглядела слишком трезвой, осторожной и даже наивной. В письме к А. Белому В. Брюсов заметил: «Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей: не та, о которой наивно мечтал ваш Чехов (через 200—300 лет)»14.

Своеобразно отзовется эта цифра в романе Сологуба «Мелкий бес». Провинциальный город Сологуба во многом напоминает провинциальный город Чехова. Составные части образа города у Сологуба те же, что и у Чехова (антисанитария, ложь, разврат, водка, карты, нелюбовь к труду). У Передонова и у Володина, героев романа, заходит разговор о том, будут ли люди трудиться через 200—300 лет. «Нет, люди сами работать не будут, — сказал Передонов, — на все машины будут: повертел ручкой, как аристон, и готово. Да и вертеть долго скучно.

Володин призадумался, склонил голову, выпятил Губы и сказал задумчиво:

— Да, это очень хорошо будет. Только нас тогда уже не будет.

Передонов посмотрел на него злобно и проворчал:

— Это тебя не будет, а я доживу»15.

Будущее в виде аристона — идеал Передонова и провинциального города у Сологуба. В то же время здесь проявилась нелюбовь символистов к экономическим теориям прогресса, сказался и социальный пессимизм автора. Сологуб настаивал на том, что «передоновщина» живуча, и через 200 и через 300 лет будут Передоновы. Чехов верил, что через 200—300 лет изменятся не только условия жизни, но и сам человек. Чехов не конкретизирует будущего ни в драме «Три сестры», ни в комедии «Вишневый сад», ни в повести «Невеста». Утопия — не чеховский жанр.

Следует отметить и такую особенность в изображении должного у Чехова, как его некатегоричность, вытекающую из особенностей художественного мышления писателя. В сущности Чехов дает только знак должного, «прекрасной жизни», конкретного изображения, формулы нет. Конечно, некоторые приметы должного можно выявить, изменяя знак на противоположный, так как сущее изображено во всех подробностях. Но программа должного отсутствует, и это не случайно. Антиномичность не свойственна мышлению писателя, понимающего относительность любого абсолюта. «Столица» в формуле «Столица — Провинция» — предчувствие, пророчество той жизни, которая должна быть и которой нет в исторической действительности.

Поэтому традиционный для русской литературы сюжетный мотив ухода героя из провинции в столицу несет у Чехова новую, по сравнению с предшественниками, информационную и смысловую нагрузку. По удачному выражению М. Валэнси, героям писателя «некуда бежать». В тех случаях, когда они все же уезжают в столичный город, автор ничего не сообщает об их жизни там. Петербург в «Невесте» существует как знак изменения героини и только.

Переосмысливает Чехов и традицию интеллектуального, культурного превосходства столичного жителя над провинциалами. Еще в рассказе «В ландо» (1883) барон Дронкель и сестры Брындины обнаружили полное невежество в вопросах литературы перед провинциалкой Марфушей. Чехов снимает ореол высокости с «человека из столицы» во многих произведениях. Это и доктор Благово из повести «Моя жизнь», и Гуров до знакомства с Анной Сергеевной в «Даме с собачкой», и Саша в «Невесте», и Вершинин в пьесе «Три сестры». Как уже отмечалось в чеховедении, писатель избегал патетики, идеализации героя и сознательно снижал его. У Саши в «Невесте» «большие прекрасные глаза», но жизнь свою он «устроил неряшливо», Вершинин так хорошо говорит о будущем, но «с женой замучился» и т. д.

Диалектика художественного мышления Чехова такова, что наряду с силами отталкивания, существующими внутри смыслового поля биполярного символа, действуют силы притяжения. Кратко о них говорилось в связи с рассказами «По делам службы» и «Новая дача». Речь идет о противоречиях, существующих между столицей и провинцией в историческом, реальном бытии. У Чехова нет антиномии, нет и сатиры в изображении провинциального быта. Сатира предполагает высокий авторский идеал, лежащий вне сферы сатирического изображения. Идеалы красоты, справедливости, истины лежат в основе (внутри) мирообраза Чехова. Писатель мечтал, как бы мы сейчас сказали, о стирании граней между городом и деревней, о социальной гармонии.

Поэтому для обобщенно-синтезирующего плана структуры драматического действия в «Трех сестрах» значим мотив «вины» героев. Мечтая о Москве, о будущем, они не замечают гибели красоты в настоящем. Наташа забирает в свои руки дом, уничтожается сад. Преданная любовь Тузенбаха не находит в душе Ирины отзвука, так как она связывает надежды на счастье с Москвой. Не видят сестры «широкой, богатой реки», «скромных берез». В доме Прозоровых «попросту», в нем живет красота человеческого общения, но Андрей одинок, мечтает о «Большом Московском», о трактире Тестова. В этом смысле «Три сестры» так же, как «Чайка», не только драма человеческого существования, но и «человеческая комедия».

К символу мироустройства «Столица — Провинция» стянуты важнейшие лирико-символические мотивы пьесы: «родины и чужбины», «тепла и холода», «света и тьмы», «полета и бескрылого существования», которые «перекликаются», образуя сложную семантическую сеть. «Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно», — говорит Ольга (XIII, 120). «Думаем к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились там... На Старой Басманной улице...», — радостно сообщает Ирина Вершинину (XIII, 127). На одном полюсе радость, свет, тепло, а на другом полюсе холод («только холодно и комары», «было очень холодно, тогда шел снег», «живешь в таком климате, того и гляди снег пойдет», «скоро придет зима, засыплет снегом»).

В первом действии Ирина говорит: «Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы» (XIII, 122). Во втором действии этот мотив появляется в разговоре философского характера: «Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, ни бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда» (XIII, 147). Далее Вершинин рассказывает о французском министре, который не замечал птиц, когда был министром и «с каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне» (XIII, 149). В четвертом действии Чебутыкин говорит Ирине: «Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с богом!» (XIII, 175). У Ирины «точно крылья выросли на душе» (XIII, 176). Маша замечает: «А уже летят перелетные птицы... (Глядит вверх). Лебеди или гуси... Милые мои, счастливые мои...» (XIII, 178).

Нетрудно заметить, что Чехов создает сложный ассоциативный ряд. Перелетные птицы летят на юг, на родину, в тепло. Они выполняют предназначенный им природой закон, свободны (а сестры нет). Другая цепочка значений: Ирина — «птица белая», Наташа — «шершавое животное»; «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел» (Соленый); «Михаил Потапыч», — обмолвилась о Протопопове Маша.

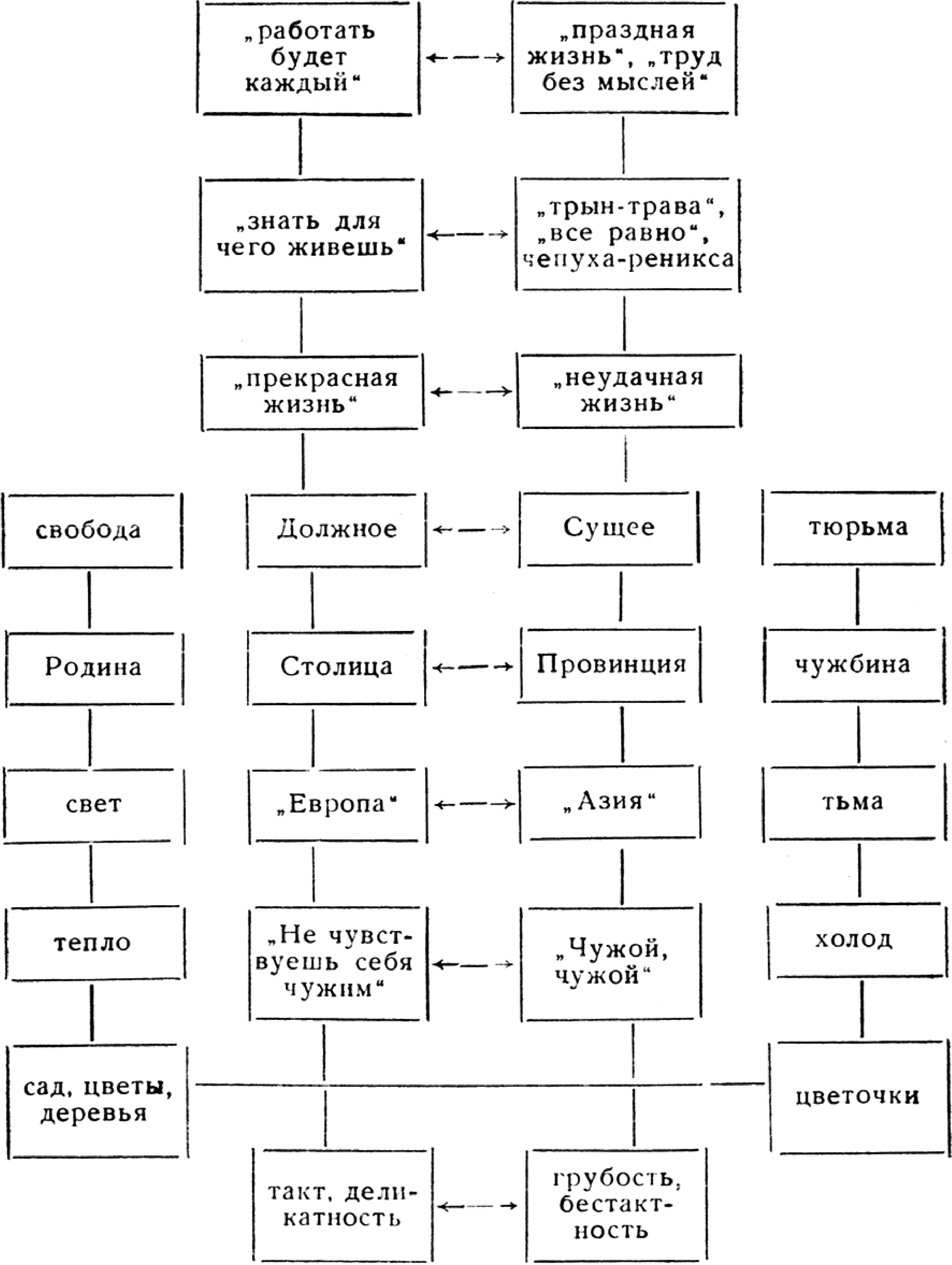

В принципе можно построить своеобразный семантический словарь мироустройства, микромодель мирообраза Чехова. Из схемы видно, что содержательная сторона символа зависит от системы отношений, существующих между различными символическими образами, мотивами и лейтмотивами на ассоциативной основе. Естественно, что никакая схема не в силах отразить всей глубины, всего богатства семантических связей, она может представить наглядно только наиболее общие «узлы», «пучки» значений.

Схема не учитывает движения времени, придающего мирообразу Чехова эпический характер. Во времени автор выявляет и его объективное значение, заключающееся в континуальности, и субъективное, данное в переживании действующих лиц. Время непрерывно и дискретно. Оно течет независимо от человеческого существования, но человек выделяет в нем «вчера», «завтра», «двести лет» и т. д.

Герои Чехова очень чутки к движению времени. Они постоянно глядят на часы, интересуются: «Который час?» Они считают месяцы, оставшиеся до отъезда в Москву, жалеют об ушедшей молодости. Тот или иной отрезок времени пропущен через состояние героя, его субъективное восприятие. Один и тот же отрезок приобретает для героев разный смысл. «Завтра» Ирины в четвертом действии не равно «завтра» Наташи. «Ирина. А завтра вечером я уже не буду слышать этой «Молитвы девы», не буду встречаться с Протопоповым...» (XIII, 176). «Наташа. Значит, завтра я уже одна тут. (Вздыхает). Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен» (XIII, 186).

«Завтра» Ирины зависит от «вчера», от того, что произошло возле театра (ссора барона Тузенбаха с Соленым). «Вчера» связано с более отдаленным отрезком времени, с именинами, с объяснением Соленого в любви Ирине во втором действии. На именинах Соленый говорил барону Тузенбаху: «Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой» (XIII, 124). Ирине же заявил: «...Но счастливых соперников у меня не должно быть... Не должно... Клянусь вам всем святым, соперника я убью...» (XIII, 154).

Таким образом, дискретность времени оказывается мнимой, все в мире связано «единой цепью», «ничто не случайно», «все полно значения». Москва в 1812 г. «тоже горела». Тревожная ночь во время пожара напоминает годы, «когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал...» (XIII, 163). Субъективно герои Чехова могут воспринимать время в противоположном ключе. «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной», — говорит Вершинин (XIII, 131). «Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была», — утверждает Тузенбах (XIII, 147). Но никто из героев не знает «настоящей правды». Она может быть выявлена только в ходе поступательного движения времени и человечества.

Чехов, сохраняя в символе мироустройства «Столица — Провинция» реально-историческую конкретику, выходит за рамки исторического времени. Его символ напоминает о вечной ценностной значимости таких категорий, как «добро», «красота», «истина». В этом контексте «Столица» и «Провинция» приобретают значение вневременных нравственно-философских категорий. У каждого человека, независимо от его национальной, принадлежности, есть своя «Столица» и своя «Провинция». В этом — гуманистический смысл чеховского символа, его всечеловеческое значение.

Примечания

1. Аверинцев С. «Аналитическая психология». К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // Вопр лит. — 1970. — № 3. — С. 117.

2. Белинский В.Г. Петербург и Москва // Полн. собр. соч. — М., 1955. — Т. 8. — С. 397.

3. Герцен А.И. Собр. соч.: В 30-ти т. — М., 1955. — Т. 4. — С. 115.

4. Потапенко И. Не герой // Сев. вестн. — 1891. — № 9. — С. 17.

5. Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7-ми т. — М., 1976. — Т. 2. — С. 9.

6. Гончаров И.А. Обыкновенная история // Собр. соч.: В 6-ти т. — М., 1972. — Т. 1. — С. 91.

7. Ясинский И.И. Три сестры // Рус. обозр. — 1891. — № 5. — С. 483.

8. Белинский В.Г. Петербург и Москва // Полн. собр. соч. — Т. 8. — С. 412.

9. Любопытно, что в одной из заметок к пьесе говорилось о намерении Ирины уехать в Таганрог: «Ирина. Буду в Таганроге, займусь там серьезной работой, а здесь пока служу в банке» (XVII, 214). Лирико-символический мотив возвращения на родину автобиографичен. Но Москва в качестве символа давала писателю больше возможностей. В этом случае образ ложился на национальную традицию и приобретал общерусское значение. От первоначальной заметки перешел, возможно, в окончательный текст лирико-символический мотив тепла («В Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем»).

10. Hahn B. Chekhov. A study of the major stories and plays. — Cambridge, 1977. — P. 296.

11. Нива. — 1901. — № 14.

12. Любошиц С.Б. Чеховские настроения // Новости дня. — 1901. — 2 февр.

13. Эллис. Vigilemus. — М., 1914. — С. 4.

14. Лит. наследство. — Т. 85. — С. 379.

15. Сологуб Ф. Мелкий бес. — Кемерово, 1958. — С. 239.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |