«Писать может любой, перевод же — искусство, которому нужно учиться», — утверждал Пьер Паскаль, призывая к осторожности при переводе с русского на французский1. Однако признание Чехова во Франции и постижение его художественного творчества росло именно благодаря многочисленным переводам его произведений.

Еще в 1892 г. в письме к одному из своих корреспондентов, который хотел получить его биографию, Чехов не без юмора замечал: «Переведен на все языки, за исключением иностранных». И при этом добавил, что давно уже переведен немцами и что оценили его также чехи, сербы и французы (IV, 362). Спустя несколько лет он писал Суворину также с известной долей иронии: «Мелкие рассказы, потому что они мелкие, переводятся, забываются и опять переводятся, и потому меня переводят во Франции гораздо чаще, чем Толстого» (VI, 14).

Действительно, в то время внимание французских читателей привлекали великие русские романисты (в основном благодаря книге М. де Вогюэ2), новое же поколение писателей в какой-то степени оставалось в тени.

Имя Чехова впервые упоминается в феврале 1892 г. в журнале «La Plume»3, первые переводы его рассказов появились в июле 1893 г. в «Revue des deux mondes» (см. 6, 707; 7, 726). С этого времени известность писателя начинает расти во всей Западной Европе.

В целом французы отдают предпочтение пьесам Чехова, и влияние чеховских рассказов на французскую литературу менее значительно, чем воздействие его драматургии. Но, как указывала еще в 1960 г. Софи Лаффит в статье, опубликованной в «Литературном наследстве», «лучшая часть французской интеллигенции давно любит и ценит Чехова-рассказчика не меньше, чем Чехова-драматурга» (ЛН, т. 68, с. 705).

Предлагаемый обзор включает переводы:

Собраний сочинений;

Книги «Остров Сахалин»;

Писем писателя;

Отдельных произведений (в том числе специально повести «Степь»);

Пьес.

Перевод прижизненного собрания сочинений Чехова, составленного им самим (так называемого марксовского издания), был выполнен Дени Рошем (единственный авторизованный перевод)4. В дополнение к изданию Маркса были включены письма. Всего это первое французское собрание сочинений Чехова заняло 18 томов: Тома I—XIII: Рассказы и повести. Тома XIV—XVI: Драматургия. Тома XVII—XVIII: Письма.

Тома XIX: Письма; XX: Записные книжки, материалы к биографии и статьи, хотя об их издании и было объявлено, не были изданы.

Другое собрание сочинений Чехова вышло в свет в 1952—1971 г. в издательстве «Editeurs Français Réunis»* под редакцией Жана Перюса5.

За период, который охватывает предлагаемый обзор, т. е. после 1960 г., из двадцати одного тома, входящих в это издание, вышли в свет тома I, II, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, всего 10 томов. Остальные были напечатаны раньше. Однако, дабы не нарушать целостности картины, мы перечислим здесь все тома, включая и те, которые вышли из печати ранее 1960 г.

Следует отметить, что к томам прозы в этом издании предисловий нет. Что касается драматургии, то в VI томе напечатаны: вступительные статьи Эльзы Триоле — ко всему тому (с. 7—11) и к каждой из четырех больших пьес (с. 21—30, 125—127, 221—227, 345—351), а также отрывки из работ К.С. Станиславского, В. Ермилова, из воспоминаний Горького, из писем Чехова (с. 12—17 и др.); в XIX томе пьесам «Платонов» и «Иванов» предпосланы предисловия Эльзы Триоле (с. 9—11 и 243—245).

К одноактным пьесам вместо предисловия напечатана заметка Э. Триоле об особой трудности их перевода.

Переводы томов: XX (Письма) и XXI («Остров Сахалин») будут рассмотрены более подробно в ходе нашего обзора.

Итак, это издание состоит из двадцати одного тома:

Том I — Рассказы 1880—1882 гг.

Переводчик: Мадлен Дюран, в соавторстве с Э. Латар и Владимиром Познером. (Издан в 1963 г.)

В томе — 25 рассказов.

Том II — Рассказы и повести 1882—1883 гг.

Переводчик: Мадлен Дюран, в соавторстве с Андре Радиге. (Издан в 1963 г.)

В томе — 30 рассказов и повестей.

Том III — Рассказы 1883 г.

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр. (Издан в 1952 г.)

В томе — 57 рассказов.

Том IV — Рассказы 1884 г.

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр. (Издан в 1953 г.)

В томе — 50 рассказов.

Том V — Рассказы 1885 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1954 г.)

В томе — 38 рассказов.

Том VI — Пьесы («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад») Перевод и предисловие Эльзы Триоле. (Издан в 1954 г.)

Том VII — Рассказы 1885 г.

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр. (Издан в 1955 г.)

В томе — 46 рассказов.

Том VIII — Рассказы 1886 г.

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр. (Издан в 1956 г.)

В томе — 26 рассказов.

Том IX — Рассказы 1886 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1957 г.)

В томе — 28 рассказов.

Том X — Рассказы 1886 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1958 г.)

В томе — 44 рассказа.

Том XI — Рассказы 1887 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1959 г.)

В томе — 29 рассказов.

Том XII — Рассказы 1887 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1959 г.)

В томе — 34 рассказа.

Том XIII — Рассказы и повести 1888—1891 гг.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1960 г.)

В томе — 16 рассказов и повестей.

Том XIV — Рассказы и повести 1892 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1956 г.)

В томе — 10 рассказов и повестей.

Том XV — Рассказы и повести 1893—1894 гг.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1961 г.)

В томе — 9 рассказов и повестей.

Том XVI — Рассказы и повести 1895 г.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1962 г.)

В томе — 6 рассказов и повестей.

Том XVII — Рассказы и повести 1896—1897 гг.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1962 г.)

В томе — 6 рассказов и повестей.

Том XVIII — Рассказы и повести 1898—1903 гг.

Переводчик: Эдуард Парейр. (Издан в 1962 г.)

В томе — 14 рассказов и повестей.

Том XIX — Пьесы («Платонов», «Иванов», «Лебединая песня», «Медведь», «Предложение», «Трагик поневоле», «Свадьба», «Юбилей», «О вреде табака»)

Перевод и предисловие Эльзы Триоле. (Издан в 1962 г.)

Том XX — Письма 1877—1904 гг.

Составитель Лида Вернан.

Переводчики: Рене Гоше, Лида Вернан (письма 1877—1892), Мишель Танги, Женевьева Руссель (1893—1904). (Издан в 1966 г.)

Том XXI — «Остров Сахалин (Из путевых записок)».

Переводчик: Лили Дени. (Издан в 1971 г.)

К этому изданию примыкает книга:

Том 0 (нулевой). Эльза Триоле. История Антона Чехова. Жизнь и творчество. Издан в 1954 г.

Биография эта была повторно издана в 1968 г. в издательстве EFR.

Часть переводов этого собрания сочинений была перепечатана в трех томах произведений Чехова, выпущенных издательством Галлимар в 1967—1971 гг. в составе знаменитой серии «Bibliothèque de la Pléiade»6. Эта серия, трехсотый том которой вышел в 1982 году, выпускает ежегодно десять-двенадцать томов тиражом не менее 12 000 экземпляров и является «одним из наиболее мощных предприятий издательства Галлимар»7. Зарубежные авторы стали публиковаться в «Библиотеке Плеяды» сравнительно недавно. Начало было положено изданием сочинений Хемингуэя в 1966 г.

Русский раздел «Bibliothèque de la Pléiade» весьма обширен и за последние годы значительно обогатился. Помимо Толстого и Достоевского, переводы произведений которых представлены многочисленными томами, были переведены: Полное собрание сочинений Гоголя (1966); Избранные произведения Лескова и Салтыкова-Щедрина (1967). В настоящее время готовится издание Полного собрания сочинений Тургенева, 2 тома которого уже вышли из печати.

Перевод произведений Чехова в этом издании явился, таким образом, литературным событием первостепенного значения, способствовавшим росту популярности писателя во Франции.

Первый том, вышедший из печати в 1967 г., снабжен предисловием, основными датами жизни и творчества Чехова и примечаниями Клода Фриу. В том входит полное собрание пьес и проза молодого Чехова (1882—1886). Переводы рассказов, подготовленные для EFR, отредактированы здесь Лили Дени и снабжены комментариями Клода Фриу.

Второй том, вышедший из печати в 1970 г., содержит рассказы 1887—1892 гг. (перевод под редакцией Лили Дени, примечания Клода Фриу).

Третий том вышел из печати в 1971 г. и включает в себя рассказы 1892—1903 гг. (редактор перевода и комментатор те же).

В предисловии к изданию Клод Фриу пишет, что «Чехов несомненно является тем русским писателем, который наиболее глубоко оценен и быстрее был воспринят за рубежом», тогда как Толстой и Достоевский — «священные монстры, порождение патриархальной России» — на европейский вкус могут показаться странными. Он утверждает, что если в англосаксонских странах пользуется большим успехом проза Чехова, то во Франции особенно ценится его драматургия.

Чехов, по мнению Клода Фриу, выступает прежде всего свидетелем 80-х годов, периода, «когда казалось, будто время остановилось». Исходя из этого, Клод Фриу обращает особое внимание на «рефлектирующего в одиночестве главного героя». Состояние моральной ущербности героя, «достаточно трезвого, чтобы судить, но бессильного что-нибудь изменить», представляет собой проявление недуга, поразившего целое поколение. Картина нравов и масса второстепенных действующих лиц Чехова в глазах К. Фриу имеют значение лишь «фона» для анализа внутреннего опустошения и нравственного распада героя.

«Далеко не каждой эпохе дано было обрести в лице писателя столь тонкого и зрелого аналитика», — констатирует Клод Фриу. Но он еще и художник, одержимый стремлением к совершенству языка, «человек, чьи записные книжки всегда открыты, чтобы зафиксировать живые впечатления».

«Чехов порвал с традиционной для русской литературы определенной гигантоманией, от которой уже и сам Толстой отказался после 1880 г., и обходится почти исключительно малыми формами: рассказами, повестями». Впрочем, Чехов всю жизнь все-таки мечтал написать роман — жанр, к которому он стремился, хотя все его попытки так ни к чему и не привели. «Правда, нередко одна повесть Чехова показывает и заставляет понять не меньше, чем иной длинный роман...»

Достоверность и точность — характерные признаки чеховского мира: «его импрессионистского метода, его чувства вымеренных пропорций, предельной скупости эффектов, сдержанности его лиризма» и немногословности его героев.

В отличие от большинства русских классиков, Чехов не высказывал à priori своих представлений о зле и несправедливости и всегда держался в стороне от какой бы то ни было идеологической программы.

Что же касается политики, участия в общественной деятельности, то Чехов предпочитает «филантропию малых дел», которой он отдается с необычайной самоотверженностью, хотя она и не идет ни в какое сравнение с нравственной пылкостью и гуманистическими устремлениями Толстого.

Под «маской довольно сомнительного спокойствия... таится натура живая, страстная, неудовлетворенная...» и неожиданно трагическая.

Писатель подводит своим творчеством печальный итог тем годам в жизни России, в течение которых интеллектуальные усилия целых поколений литераторов — будь то люди 40-х годов, шестидесятники, семидесятники или «толстовские янсенисты» — были сосредоточены на создании идейных программ, и приходит к выводу, что из всех их чаяний так ничего серьезного и не получилось.

Хотя Фриу, ссылаясь на известное письмо Чехова к А.Н. Плещееву от 4 октября 1888 г. («Мое святое святых <...> абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались»), судит о его мировоззрении с помощью стереотипных определений, подчеркивающих его ущербность (неприятие «всякой идеологии», предпочтение теории «малых дел»), среди его суждений об объективности Чехова есть и справедливые. Он считает, что если Чехов рисует крестьянскую жизнь мрачными красками, то это — во имя протеста против сусальных картинок народнической традиции. В этом Фриу видит «вполне сознательную, по-своему воинствующую позицию Чехова».

Его упорная борьба против общих мест имеет своей целью «срывать маски». Но не в этом заключается «наиболее революционная мысль этого человека с мягкими повадками».

В отличие от Достоевского и Гоголя, Чехов не испытывает к своим героям, «маленьким людям с заурядной судьбой», чувства растроганности. Они даются в его произведениях как жертвы провинциальной жизни, как жертвы среды и эпохи, но при этом Чехов не снимает и с них самих известной доли ответственности. «Анализ психологии неудачников, который дает Чехов, безжалостно суров, и в этом отношении он в высшей степени новатор. Он показывает неприукрашенное лицо маленьких людей и с точностью определяет ту меру уважения и сочувствия, какого они заслуживают». Здесь Чехов продолжает «одну из мучительных тем Достоевского, но без его мистической подоплеки». Его видение униженных весьма трезво, «оно демистифицирует простодушие народничества, которое столь тяжелым грузом легло на русскую культуру». Отсюда — привычный фон его произведений: провинция с ее сонной одурью, обманом, с ее страхом смерти; когда его герои осознают трагичность своего существования, часто уже оказывается слишком поздно что-нибудь предпринимать.

Отрицая причастность Чехова к идеологическим теориям и современным ему «утопиям», Фриу, однако, склонен видеть в его взглядах «экзистенциализм <...>, основанный на опыте, рожденном мотивом смерти».

«...Творчество Чехова, — пишет он, — это одно из самых жестоких и самых обнаженных размышлений... о смерти». Никогда не сможет он смириться с физическим исчезновением человеческого существа. Вездесущей смерти он противопоставляет жизнь и природу, их неодолимую способность возрождаться, несмотря ни на что.

В этом свете трактуются и женские персонажи чеховских произведений, особенно крестьянки, которые обладают «врожденным ощущением конкретной жизни», достигающим «поистине философских масштабов».

Творчество Чехова дает Фриу повод для утверждения, что для человеческого существа нет иного спасения, кроме ожесточенной борьбы в одиночку «против подспудного демона», таящегося в каждой прожитой жизни», которого искусство может разве что помочь обнаружить.

Любопытное пророчество Чехова, в котором смешались и пессимизм и оптимизм, гласит, что истинная гармония человеческой жизни будет возможна лишь в том случае, если каждый индивид в своей борьбе со всеобщей закоснелостью сумеет достигнуть духовной зрелости и обретет чувство собственного достоинства. Поэтому он призывает каждого проникнуться русской культурой и цивилизацией и сам создает школы, библиотеки и т. п. В этой борьбе для Чехова, считает Фриу, идеологии бессильны: религия и политика не более чем увертки. Высшее избавление не может быть коллективным. «Таким образом, социальная мораль писателя <...> отличается своим экзистенциалистским характером. Она делает человека ежеминутно ответственным за собственную судьбу».

Иначе оценивается позиция Чехова в последние годы его жизни — как поворот к надежде для всего человечества на какие-то проблески счастья. И только тогда писатель, мол, позволяет себе обнаружить некоторую нежность, как это видно из финалов рассказов «Три года», «Дама с собачкой», «Архиерей» и т. д.

Предисловие Фриу завершается суждениями о том, какое место в жизни Чехова занимала любовь. Если молодой Чехов, как полагает Фриу, проявлял как будто некоторую эмоциональную несостоятельность, то в последние годы он, наконец, открыл в себе любовь к женщине, которая становится его женой. Но слишком поздно: болезнь, заточение в Ялте, вынужденная разлука. Чехов умирает влюбленный, на пороге почти сбывшегося счастья.

«Таков был в своей глубокой, трагической и жестокой реальности Чехов, один из наиболее суровых судей жизни, один из величайших поэтов смерти... и человеческих надежд».

Переводы произведений Чехова, опубликованные издательством EFR и переизданные в «Bibliotheque de la Pléiade», сейчас имеют основополагающее значение для знакомства французов с его творчеством.

Можно упомянуть еще одно обширное собрание произведений Чехова, в котором использованы те же переводы (за исключением пьес, переведенных Эльзой Триоле и Артуром Адамовым). Это двенадцатитомное собрание сочинений Чехова, вышедшее в 1964—1965 гг. в Лозанне (Швейцария), в издательстве Editions Rencontre под редакцией Жоржа Альдаса:

Том 1 — Рассказы и повести (1883—1884)

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр;

Том 2 — Рассказы и повести (1885)

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр;

Том З — Рассказы (1886—1887)

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр;

Том 4 — Рассказы (1887)

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр;

Том 5 — Рассказы и повести (1888—1889)

Переводчик: Эдуард Парейр;

Том 6 — Рассказы и повести (1890—1892)

Переводчик: Эдуард Парейр;

Том 7 — Рассказы и повести (1892—1894)

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр;

Том 8 — Рассказы и повести (1895—1896)

Переводчик: Эдуард Парейр;

Том 9 — Рассказы и повести (1897—1903)

Переводчик: Эдуард Парейр;

Том 10 — Пьесы. I

Платонов — На большой дороге — Иванов Переводчик: Эльза Триоле;

Том 11 — Пьесы II

Леший — Одноактные пьесы (Лебединая песня — Медведь — Предложение — Трагик поневоле — Свадьба — Татьяна Репина — Юбилей — Чайка) Переводчик: Артур Адамов;

Том 12 — Пьесы III

Дядя Ваня — Три сестры — О вреде табака — Вишневый сад Переводчик Артур Адамов.

«Кружок библиофилов» также использовал для пяти выпущенных в 1968—1972 гг. и посвященных Чехову томов в собрании «Шедевры русской литературы»8 избранные переводы из издания EFR. В I и II томах этого издания напечатаны статьи о Чехове Кентена Ритцена (Том I, с. IX—XIX; Том II, с. IX—XXIV), а также краткая летопись жизни и творчества Чехова: (Том I: 1860—1888, с. XXI—XXIII, Том II: 1889—1904, с. XXV—XXVIII).

Эти работы частично воспроизводят ранее публиковавшиеся статьи Кентена Ритцена9.

Приводим полностью содержание пяти изданных томов.

I. Рассказы и повести (1880—1888):

Письмо к ученому соседу — Нарвался — Идиллия — Увы и ах! — В цирульне — Из дневника помощника бухгалтера — Смерть чиновника — Трагик — Клевета — Ряженые — Роман адвоката — Женщина без предрассудков — Коллекция — Размазня — Жених — Репетитор — Хирургия — Комик — Страшная ночь — Устрицы — У предводительши — Дачники — В бане — Заблудшие — Сапоги — На чужбине Средство от запоя — Дорогая собака — Писатель — Правила для начинающих авторов — Бумажник — В вагоне — Художество — Актерская гибель — Роман с контрабасом — Юбилей — Аптекарша — Драма Володя — Мститель — Степь. (История одной поездки).

Переводчики: Мадлен Дюран и Эдуард Парейр.

Со статьей о Чехове К. Ритцена.

Париж: 1968 г.

II. Рассказы и повести (1888—1904):

Огни — Скучная история — Дуэль — Палата № 6 — Случай из практики — Человек в футляре — Дама с собачкой.

Переводчик: Эдуард Парейр.

Со статьей о Чехове К. Ритцена.

Париж: EFR. 1967 г.

III. Рассказы и повести (1885—1902):

Восклицательный знак — Горе — Гриша — Глупый француз — Шампанское — Пьяные — Неосторожность — Выигрышный билет — Тиф — Скорая помощь — Из записок вспыльчивого человека — В сарае — Свирель — Спать хочется — Гусев — Жена — В ссылке — Попрыгунья — Рыбья любовь — Рассказ неизвестного человека — Дом с мезонином — О любви — Крыжовник — Новая дача — В овраге — Архиерей.

Переводчик: Эдуард Парейр.

Со статьей о Чехове К. Ритцена Париж: EFR. 1972 г.

Пьесы I:

Чайка — Дядя Ваня — Три сестры — Вишневый сад Переводчик: Эльза Триоле.

Париж: EFR. 1970 г.

Пьесы II:

Платонов — Иванов — Одноактные пьесы: Лебединая песня — Медведь — Предложение — Трагик поневоле — Свадьба — Юбилей — О вреде табака.

Переводчик: Эльза Триоле.

Париж: EFR. 1969 г.

Чехова и поныне продолжают переводить во Франции, ему посвящаются биографические и критические статьи и исследования.

Так, в одном только 1971 г. появилось несколько таких работ10. Однако главным событием этого года, заслуживающим особого внимания, явился выход в свет в издательстве EFR долгожданного перевода книги «Остров Сахалин», выполненного Лили Дени, — в составе 21-го тома Собрания сочинений Чехова11.

Этот труд Чехова, ранее во Франции не издававшийся, переведен впервые почти через 80 лет после его опубликования в России!

Множество откликов печати свидетельствует о внимании критики к этой публикации.

Мы можем в качестве примера упомянуть нижеследующие статьи:

Le Monde, 7 января 1972 г. (Роже Гренье);

Le Lettres Françaises, 28 июля 1971 г. (Андре Вюрмсер);

Le Nouvel Observateur, 13 сентября 1971 г. (Мишель Курно);

L'Express, 28—29 августа 1971 г. (Матье Галлей);

France Nouvelle, 19 октября 1971 г. (Серж Жиллес);

La Quinzaine Littéraire, 1—15 июля 1971 г. (Иоланд Карон);

Europe, октябрь 1971 г. (статья без подписи в перечне новых публикаций); Paris-Match, 31 июля 1971 г. (Жан-Луи Бори);

В Бельгии и Люксембурге:

Le Soir, 20 июля 1971 г. (Пьер Мертенс)

Luxemburger Wirt, 12 февраля 1972 г. (Розмари Киффер).

Такое количество критических выступлений, горячо одобривших публикацию произведения зарубежного автора, представляет собой достаточно редкое явление и свидетельствует о том, как высоко ценят Чехова во Франции.

Перевод Лили Дени превосходный, однако нельзя не пожалеть об отсутствии французского предисловия к этой книге.

500 страниц чеховской книги — своеобразный репортаж, построенный на строго научной основе, снабженный цифрами, статистическими данными, примечаниями и меткими наблюдениями — явились плодом напряженнейшей работы, с которой следовало хотя бы в общих чертах познакомить французского читателя. Хотя каторга — тема, не новая для русской литературы, значение убедительных и исполненных глубокой человечности описаний Чехова очень велико, и его труд занимает почетное место в мировой литературе, всегда защищающей интересы человеческой личности.

Приходится также пожалеть о том, что французскому переводу не предшествуют, как это делается обычно в русских изданиях, тексты очерков «Из Сибири» и «По Сибири» (впоследствии объединены под заглавием «Из Сибири»), которые Чехов в течение двух с половиной месяцев дороги на Сахалин аккуратно посылал для публикации в Петербург. Странно и то, что в некоторых советских изданиях эти очерки не предваряют текста книги «Остров Сахалин», а печатаются после него, хотя поездка по Сибири была хронологически первой частью путешествия Чехова12.

Перевод «Острова Сахалин» не вошел в издание «Bibliotheque de la Pléiade», VIII том которого выходил одновременно с переводом Лили Дени, так что было уже поздно включать это произведение в первое издание.

Существует два тома Писем Чехова в переводе Дени Роша13.

В них вошли письма до 1896 г. Предполагавшийся третий том так и не был опубликован.

Частично этот пробел оказался восполненным благодаря появлению в 1967 г. избранных писем, подготовленных Лидой Вернан, которые входят в 20-й том сочинений Чехова в издании EFR14.

Писатель ощущал постоянную потребность поддерживать связь со своими близкими и современниками. Начиная с 1875 г. он написал более 4000 писем на самые разнообразные темы, выходящие далеко за рамки его собственной жизни и литературной деятельности. Естественно, нечего было и думать о переводе на французский всего огромного количества писем из восьми томов Писем, опубликованных тогда в 20-томном советском издании Полного собрания сочинений и писем (XIII—XX. М., 1948—1951).

Надо было выбирать, но по какому принципу?

Надо ли было иметь в виду, что перед нами — писатель, и публиковать письма, в которых идет речь о его эстетических взглядах и его произведениях? Или же следовало в первую очередь обращать внимание на личность писателя, которая нередко создает впечатление несоответствия тому, что он писал?

В самом деле, Чехов, который всегда с величайшей щедростью расходовал себя ради других, нередко выводит в своей прозе и в пьесах героев безвольных и бездеятельных, которых в жизни он бы, по всей вероятности, презирал.

Важно было бы также показать интимные письма, равно как и накал жизни человека, которому удалось сочетать деятельность врача и глубокую привязанность к литературе со вкусом к общественной деятельности и непредсказуемым поступкам, сопряженным с опасностью, о чем свидетельствует его поездка на Сахалин.

Некоторые стороны личности Чехова чрезвычайно слабо отражены в произведениях, и мы можем ознакомиться с ними только по письмам. Действительно, хотя в рассказах Чехова мы нередко встречаемся с врачами и больными, только письма показывают нам врача-практика, который наряду с занятиями литературой не прекращал врачебной деятельности, сплошь и рядом безвозмездной, вплоть до 1897 г., когда состояние здоровья вынудило оставить ее.

Читатели Чехова часто ничего не знают о его активном участии в борьбе с голодом в 1891 г. и работе по ликвидации эпидемии холеры. Сам писатель отличался чрезвычайной сдержанностью и скромностью и неохотно говорил о себе. Непроницаемое спокойствие Чехова вводило в заблуждение даже людей, знавших его лично.

Так, французский профессор Жюль Легра, трижды подолгу живший в России в 1892, 1895 и 1900 гг., сталкивался со страшными бедствиями, периодически опустошавшими страну. В книге «В русской стране» он посвятил большую главу голоду в России и еще одну главу — эпидемии холеры15. В числе писателей, оказывавших помощь пострадавшим, он упоминает В. Короленко, но в этой связи ни слова не говорит о Чехове, хотя был у него в Мелихове и писал о его врачебной помощи крестьянам.

Только тщательно отобранные письма могут дать достаточно полное представление о Чехове как о человеке.

Однако объем единственного тома писем, опубликованного EFR, не позволил уделить достаточно внимания, например, юношеским годам Чехова, когда он писал юмористические рассказы, и Чехову-драматургу. Было бы весьма желательно выпустить во французском переводе сборник его переписки с актрисой Ольгой Книппер, впоследствии ставшей его женой, с писателем Немировичем-Данченко и режиссером Станиславским, совместно основавшими Московский Художественный театр. Из его писем французский читатель мог бы получить более широкое представление о том внимании, с каким относился Чехов к декорациям, актерской игре, аксессуарам, звуковым эффектам при постановке своих пьес16.

То же следует сказать и о неустанной деятельности писателя в самых разнообразных областях общественной жизни его страны, которая проявилась в постройке школ, библиотек, подписке в пользу больных туберкулезом и строительстве санатория — фактах, совершенно незнакомых французским читателям Чехова.

Особый интерес представляет перевод переписки между Антоном Чеховым и Максимом Горьким17.

До последнего времени основным источником для перевода и исследований о Чехове оставалось Полное собрание сочинений и писем в 20 томах, а также дополнения к нему в томе 68 «Литературного наследства». Теперь французские авторы имеют возможность обращаться к Академическому изданию сочинений Чехова18.

Переводы чеховской прозы печатались также в отдельных книгах и журналах, перечислить которые полностью в рамках предлагаемого исследования не представляется возможным.

Некоторые из этих работ были опубликованы во Франции незадолго до 1960 г. — года столетия со дня рождения писателя — и не были учтены в обзоре Софи Лаффит «Чехов во Франции» (ЛН. Т. 68).

В 1958 г. вышел сборник, в который вошли четыре рассказа («У знакомых», «Огни», «Встреча», «Невеста»), а также записные книжки писателя19.

В предисловии к этому сборнику автор переводов Женя Каннак особо отмечает, что русская критика нередко указывала на принципиальные различия между юношеским творчеством Чехова и произведениями зрелого периода. Чтобы судить о внутренней эволюции Чехова, необходимо ориентироваться в первую очередь на произведения, написанные после 1886 г., т. е. периода, когда он начинает касаться в своих рассказах ряда серьезных вопросов, его волнующих. Так, в 1889 г. в связи со смертью брата Николая и ухудшением собственного здоровья, Чехов много думает о неизбежном конце человеческой жизни.

«Уже в «Степи» <...> фигурирует смерть», — пишет автор предисловия и добавляет, что она тревожит героя «Огней», и превращается в навязчивую идею в «Скучной истории». Связанные с мотивом смерти мысли художника об отсутствии веры, как показывает его позднее творчество, сменяется мыслью о неизбежности лучшего будущего. В значительной степени это предисловие состоит из общеизвестных положений о связи между природной сдержанностью Чехова и лаконичностью его рассказов, о его борьбе со штампами в искусстве и ложью в обыденной жизни, о знаменитом чеховском подтексте и т. д.

Четыре рассказа, включенные в сборник, выходят по-французски впервые, — поэтому переводчик в своем предисловии дает характеристику каждому из них специально: рассказу «Огни» — в связи с бурными спорами современников о его идее; «Невеста» — в связи с оптимистическим концом рассказа и пророческими словами героя о близких общественных переменах; рассказу «У знакомых» — в связи с темой «утраченного дома» и т. д.

Выдержки из «Записных книжек» публикуются на французском языке также впервые. Предваряя их публикацию, Ж. Каннак пишет, что «Записные книжки» близко знакомят читателя с творческим методом писателя в зрелом возрасте.

Рассказ «Огни», опубликованный в переводе Ж. Каннак под заглавием «Les Feux», был заново переведен Эд. Парейром под другим названием — «Lumieres» и опубликован в ежемесячнике «Europe», отметившем таким образом в 1960 г. столетие со дня рождения писателя20. Специальный чеховский номер «Europe» как известно, был выпущен в 1954 г., к 50-летию со дня смерти писателя21.

Среди произведений, которые были переведены для отдельных изданий и сборников, следует еще упомянуть выпущенный в 1960 г. сборник «Двадцать лучших русских рассказов», в который включен рассказ Чехова «Тоска» в переводе Дарьи Оливье22.

В предисловии к этому сборнику Ален Боске утверждает: «Словом, один только этот рассказ уже содержит в себе наиболее наглядные образцы неизменной первоосновы русской литературы, и не только литературы, — того, что называют на Западе с несколько быть может наивным упорством — «русской душой».

Нет в России крупного писателя, который не писал бы превосходных рассказов <...> даже если (он) пользуется более громкой славой в иных жанрах. Это относится и к Чехову, который, хотя прежде всего является драматургом, написал первоклассные рассказы. Именно так воспринимается во Франции талант Чехова.

Лишь несколько поэтов периода революции обошли своим вниманием этот жанр, Это — Блок, Маяковский, Есенин. Они представляют собой редкие исключения».

Ален Воске пишет далее: «Из всех русских писателей XIX в. Тургенев, длительное время живший в Париже, наиболее близок нашему восприятию и не требует от нас никакого умственного напряжения; должно быть, именно поэтому среди крупных классиков он единственный, кто не устарел <...> Напротив, нежный и тонкий талант Чехова, весь на полутонах и легких вздохах, сохранится наподобие Анатоля Франса или Оскара Уайльда, в рассказиках с «декадентским» привкусом; краткий и точный, от станет Жюлем Ренаром своей эпохи».

В 1961 г. в издательстве EFR вышел рассказ «Дама с собачкой», иллюстрированный кадрами из кинофильма «Дама с собачкой», который поставил Иосиф Хейфиц с И. Савиной в роли Анны Сергеевны и А. Баталовым в роли Гурова23.

К этому времени издательством уже были выпущены 15 томов Собрания сочинений Чехова, однако эта маленькая книжка стала первым французским отдельным изданием «Дамы с собачкой», очаровавшей многочисленных зрителей, которым полюбился фильм Хейфица.

В 1962 г. в Collection 10/18 вышла еще одна книга чеховской прозы с предисловием Ильи Эренбурга24, в которую, помимо «Дамы с собачкой», включены рассказы и повести: «Скучная история», «Тоска», «Душечка», «В овраге», «Человек в футляре», «Дочь Альбиона», «О любви», «Невеста», «Враги». Перевод выполнен Эдуардом Парейром. Тексты перепечатаны из 18-го тома Полного собрания сочинений Чехова, изданного Editeurs Français Réunis.

Предисловие Ильи Эренбурга (с. 5—19), перевод Дени Манье. Эренбург стремится в нем познакомить французского читателя с Чеховым как с автором повестей и рассказов.

Приведя сдержанную характеристику Чехова из «Petit Larousse»: «Русский писатель, известный во Франции преимущественно своей драматургией», Эренбург решительно заявляет: «Я люблю пьесы Чехова, особенно «Чайку», но, по-моему, он еще сильнее в рассказах и повестях».

Перед Ильей Эренбургом стояла весьма трудная задача отбора произведений для этого сборника, потому что, как он пишет: «Среди произведений зрелого Чехова очень мало неудавшихся и совсем нет случайных». Ему пришлось отобрать только то, что было наиболее близко ему самому, постаравшись при этом осветить различные грани творчества писателя.

Шестьдесят лет прошло со дня смерти Чехова, а количество его читателей растет и растет, — отмечает он в предисловии. — В Советском Союзе тираж его произведений достиг 50 миллионов экземпляров. Полное русское Собрание сочинений, выпущенное тиражом в 400 000 экземпляров, сразу же стало библиографической редкостью.

Критики, современники Чехова, называли его «поэтом безвременья», «летописцем хмурых лет», и т. п. Однако они заблуждались. Эренбург пишет, что Чехов «был тесно связан со своей эпохой, но, будучи большим художником, он показывал во временном и местном человеческое, постоянное не только либеральным помещикам 80-х годов прошлого века, но и советским комсомольцам, английским, французским или японским студентам нашего времени». «Современная Россия мало похожа на ту, что знал Чехов, — иначе живут, о другом спорят; но герои рассказов Чехова не музейные экспонаты, а живые люди».

«Для понимания отношения Чехова к работе писателя стоит задуматься над судьбой его последнего рассказа «Невеста», — пишет Эренбург и замечает: «Чехов никогда не проповедовал: он и не знал, что может сделать жизнь лучше, достойнее. Поразительна по силе признания повесть «Скучная история»».

«Достоевский учил. Толстой учил. А Чехов не пытался никого учить, но, может быть, именно поэтому научил миллионы своих читателей быть более совестливыми, более человечными...»

Илье Эренбургу было 13 лет, когда умер Чехов. Впоследствии он стал его любимым писателем, и Эренбург признается: «Любовь к Чехову я пронес через всю свою жизнь».

Пятнадцать произведений («Дядя Ваня», «Три сестры», «Хамелеон», «Тоска», «Сирена», «Свирель», «Отец», «Верочка», «Красавицы», «Спать хочется», «Степь», «Палата № 6», «В ссылке», «Дама с собачкой», «Архиерей»), а также отрывки из дневников и писем изданы в 1963 г. в одном томе в новом переводе Клода И. Тома с предисловием Роже Гренье25.

Пространное предисловие (с. 5—34), весьма полезное для французских читателей, дает возможность ознакомиться с жизнью писателя благодаря многочисленным выдержкам из писем.

Затем один за другим вышли сборники:

В 1964 г.:

«Двадцать лучших рассказов Чехова». (Составители Моэнна и Даниэль Жилес. Вервье (Бельгия), Жерар и Ко, 1964. Серия «Marabout Géant»26).

В 1965 г.:

«Дама с собачкой», «Душечка», «Попрыгунья» (Париж: Ж. Петридес, 1965).

В 1971 г.:

«Дуэль», «Огни», «Скучная история», «Моя жизнь», «Невеста».

(Переводчик Эдуард Парейр, редактор Лили Дени. Предисловие, примечания и комментарии Роже Гренье. Париж: «Le Livre de poche», 1971; «Le Livre de Poche classique»).

В период между 1968 и 1974 гг. трижды была опубликована повесть «Степь».

Обратимся прежде всего к «Степи», вышедшей на русском языке вместе со «Скучной историей», с предисловием и примечаниями Вероники Лосской на французском языке27.

В предисловии дается краткая характеристика общественной обстановки, в которой писал Чехов, причем последовательно и настойчиво проводится мысль о том, что Чехов был «чужд» политическим настроением своего времени: «Политическое возбуждение последних лет XIX в. не нашло никакого отклика в его произведениях».

Сообщив основные сведения о личной жизни Чехова, Вероника Лосски пишет, что между временем, когда он сотрудничал в юмористических журналах, и моментами, когда он стал знаменитым автором «Вишневого сада», «протекла целая жизнь», и Чеховым была создана новая концепция искусства.

Каковы же ее главные положения, по представлению В. Лосски?

Разнообразие сюжетов в рассказах; выходя за рамки одной эпохи, они «отражают многообразие всей человеческой природы».

Отношение к жизни, которое проявляется в творчестве и по сути своей приближается к научному методу.

Отсутствие прямых оценок в произведениях: читатель участвует в переживаниях, в которые его вовлекает автор, предоставляющий ему самому делать выводы. Этот метод, который в наши дни уже никого не удивляет, в то время в России был совершенно новым.

Уважение к истине, которым Чехов был обязан в значительной степени занятиям медициной, и связанная с этим «ненависть к мещанской лжи».

Краткость и точность стиля. Даже когда впоследствии Чехов будет писать более пространные произведения, они все равно будут близки к жанру рассказа.

Отвращение к затертым формулам и штампам.

Отсутствие авторских сетований по поводу судьбы героев.

Все эти принципы находят объяснение в письмах Чехова.

В качестве лучшей иллюстрации к этой позиции разбирается повесть «Степь».

Отмечаются: метод характеристики персонажей посредством игры контрастов; «чрезвычайно переменчивый» ритм повествования (некоторые дни богаты событиями, другие вообще лишены их и тянутся, «медленные и однообразные, как сама поездка»); отсутствие интриги (очень много описаний, разговоры не играют значительной роли, остановки, купание в реке, болезнь мальчика не продвигают действия вперед — ценность повести в ее зачаровывающей атмосфере, и «монотонность ее выражает монотонность степи»). Упор делается, как видим, на принципе, который сформулирован как отвращение к штампам. Но новизна повести, героем которой является сама степь, осталась непонятной В. Лосски. Она утверждает, что природа — лишь внешняя рамка для изображения жизни персонажей.

Вторую повесть В. Лосски характеризует в связи с последующими фактами биографии Чехова (упреки современников за «отсутствие» в «Степи» идейного содержания», смерть брата Николая, которую Чехов тяжело переживал).

«Скучная история» — цепь размышлений старика-ученого, осознавшего разницу между известным «именем» знаменитого профессора и его собственным «я» — «сокрушенным, впавшим в отчаяние перед лицом смерти». Кроме того, он замечает у себя отсутствие четкого мировоззрения — тема, которая нередко терзала самого Чехова.

«Форма дневника без последовательных дат, являющегося своего рода исповедью» — непривычная для Чехова. Психологический анализ обогащен здесь применением внутреннего монолога, «затрагивающего вопросы, которые до тех пор казались запретными», и возникает тема отчаяния.

«Степь» вместе с «Палатой № 6», «Дамой с собачкой», «Архиереем» была еще раз опубликована в 1970 г. в издании Livre de poche28.

Эти четыре повести извлечены из Полного собрания сочинений, изданного EFR в переводе Эдуарда Парейра, но отредактированы заново Лили Дени.

Им предпослано предисловие (с. 9—23) Юбера Жюэна, которое, как и другие упоминавшиеся нами предисловия, в высшей степени полезно французскому читателю: оно знакомит с жизнью и творчеством Чехова, преимущественно по его высказываниям в письмах. «Дальше смерть. Ее медленное приближение, нелепая в своей наготе иллюзия, что смерть — это только для других», — заключает Ю. Жюэн биографическую часть предисловия. «Читайте «Архиерея», — рекомендует автор предисловия.

«Степь» вышла в еще одном французском переводе, на сей раз в двуязычном издании, параллельно с русским текстом29.

За краткой летописью жизни Чехова и самой общей библиографией следует введение Луи Мартинеса на 12 страницах (с. 7—19), посвященное «Степи», «первой длинной повести Чехова, над которой он работал без перерыва с 1 января по 3 февраля 1888 г.». Обширные выдержки из писем этого периода позволяют читателю проследить за ходом работы писателя. «Поражает ощущение автора, что он создает шедевр, в чем признается с детской гордостью, понимание риска, страх поставить на карту свое литературное будущее», — подчеркивает автор предисловия.

Сотрудничая с 1886 г. в «Новом времени», Чехов отказывается стать пленником Суворова и принимает «дружескую протекцию Плещеева, поэта-лирика <...> почитаемого левыми за его прошлое заговорщика и ссыльного», который руководил литературным отделом «Северного вестника», журнала, придерживающегося тогда прогрессивных позиций, и публикует в нем свою первую большую повесть. Одновременная дружба с этими разными людьми «свидетельствует не столько об оппортунизме Чехова, — пишет автор введения, — сколько об его независимости».

«Степь» — длинное повествование, своего рода романтический этюд наподобие прозы Гоголя и Тургенева. Подзаголовок «История одной поездки» «как бы предназначен для того, чтобы сгладить все то, что могло бы показаться в этом заглавии претенциозным». «Эта оговорка — говорится во введении, — незаметно сближает «Степь» с эпическим жанром <...> Именно восприятие ребенка открывает степь и ее очарование».

И с этим детским восприятием Чехов попытается слить восприятие рассказчика, «но полностью это ему не удается». Маленький герой, по мнению Луи Мартинеса, часто изъясняется весьма бесцветно; «дело в том, что автору менее важна психология ребенка, чем продолжение описания...» Мысль эта противоречит, однако, и тексту повести, и отзывам о ней критики.

Действительно, читатель видит две степи: степь, воспринятую ребенком через его собственные ощущения, и степь, которую за год до этого вновь открыл для себя автор, когда ехал в места своего детства; как свидетельствует множество писем Чехова сестре Марии Павловне, эта поездка воскресила его детские впечатления. Однако, замечает Луи Мартинес, географические пути Егорушки и братьев Чеховых не совпадают.

«Степь» будет воскрешением, но одновременно и заклинанием детства <...> но детство уже перестало быть унизительным бременем, оно теперь уже достаточно удалено во времени и пространстве, чтобы быть опоэтизированным, и эта смесь юмора и нежности, вызванная напластованием двух опытов» (детства и «возвращения» в детство), окрашивает, как пишет Луи Мартинес, все повествование.

Композиция повести отражает две противоречивые тенденции: желание удержать внимание читателя и желание передать протяженность времени, определяемую душевным состоянием ребенка и его «скукой». В этом отношении «Степь» предвосхищает такие рассказы, как «Скучная история» и «Архиерей», подлинным героем которых станет время.

Однако, когда в этой повести, Считает Л. Мартинес, писатель пытается быть только художником-пейзажистом, ему не удается избежать некоторой неловкости. «Зато какая достоверность и сила, когда он обращается к человеку и конкретным предметам». В этой связи критик отмечает особую значимость диалога в «Степи».

Искусство Чехова, утверждает Луи Мартинес далее, возрождает чувства, «опошленные постоянным употреблением в литературе»: поездка Егорушки непродолжительна, через четыре дня он попал в теплый уют мещанского дома, с которым должен свыкнуться. «За несколько дней» этот маленький человек «пережил события, сходные с судьбой самой России». В повести дана, заключает автор введения, «символическая картина общества, с которым знакомится ребенок, не понимая его»; освобожденные крепостные, евреи, чьи дети будут учиться в городе, дельцы, богатые простолюдины, грубые и ожесточенные, несостоявшиеся революционеры, погрязшие в пьянстве потому, что в России революция невозможна, Это уже новая Россия, которая переросла времена Тараса Бульбы и крупных землевладельцев.

В заключение остановимся особо на одном переводе, выполненном в 1958 г. Речь идет о повести «L'offense», в переводе Жени Каннак («Ненужная победа»)30.

Русское название повести следовало бы перевести как «Une victoire inutile». Отметим в этой связи, что приходится иной раз пожалеть о том, что в переводах рядом с названиями переведенных произведений не дается русского названия.

Женя Каннак в предисловии (с. 3—21) пишет об истории публикации этой ранней повести Чехова, перепечатанной в СССР вместе с другими произведениями писателя только в полном собрании сочинений и писем в 20 томах (1944—1951).

В число переводов, напечатанных в 1-м томе издания EFR, в который входят рассказы, написанные именно в 1882 г., повесть эта не вошла.

Писем, которые могли бы дать представление об этом периоде жизни писателя (лето 1882 г.) не сохранилось, и о нем имеются только свидетельства его братьев и современников.

Анализируя «юношеский роман», как именует его Женя Каннак, она не находит в нем еще достоинств будущего творчества Чехова, но замечает, что в этих «пылких и местами причудливых изображениях» уже прорывается своеобразная интонация автора», что в них намечены уже значительные темы его зрелого творчества.

Наше исследование посвящено, главным образом, переводам прозы.

Драматургия Чехова представляет собой наиболее известную во Франции сторону его творчества, и о французских переводах пьес, напечатанных в полных собраниях сочинений, уже было сказано ранее. К тому же тексты пьес неоднократно печатались во многих театральных журналах.

В 1958 г. впервые в одном томе были опубликованы пять больших пьес Чехова («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад») и семь одноактных пьес («Медведь», «Предложение» и т. д.) в переводе Жоржа и Людмилы Питоевых и Андре Барсака с предисловием Андре Барсака.

Этот том дал возможность французскому читателю получить представление о драматургическом творчестве иностранного автора, пьесы которого чаще всего ставятся во Франции.

Полное собрание пьес выпущено издательствами «L'Arche и «Amicale».

Издательство «Le Livre de Poche» в период с 1963 по 1967 г. в свою очередь выпустило многотомное собрание французских переводов пьес Чехова:

«Вишневый сад» и «Чайка».

Переводчики Женя Каннак и Жорж Перро.

Париж, «Le Livre de Poche», 1963.

«Дядя Ваня», «Три сестры».

Французский вариант Жени Каннак и Жоржа Перро.

Примечание Жени Каннак.

Париж, «Le Livre de Poche», 1965.

«Иванов».

Французский вариант Нины Гурфинкель и Жака Моклера.

Здесь же — 9 одноактных пьес («На большой дороге» и др.).

Париж, «Le Livre de Poche», 1966;

«Этот безумец Платонов» — французский текст Поля Кентена, и «Леший» — французский текст Жени Каннак и Жоржа Перро с примечаниями Женевьевы Бюлли. Париж, «Le Livre de Poche», 1967.

В 1973 и 1974 гг. появились другие издания пьес Чехова.

В 1973 г. вышли:

«Чайка» и «Вишневый сад» в переводе Артура Адамова, с предисловием и примечаниями Алена Прешака. Париж, «Le Livre de Poche Classique», «Дядя Ваня» и «Три сестры» в переводе Артура Адамова с предисловием и примечаниями Даниэля Жиллеса. Париж, «Le Livre de Poche Classique».

Примерно в это же время было еще одно (двухтомное) издание пьес, в недорогом оформлении, что способствует популяризации пьес писателя. Речь идет о серии «Folio», выпускаемой издательством Галлимар31.

Рассмотрим вкратце предисловие к каждому из этих томов.

Охарактеризовав некоторых наиболее значительных персонажей чеховских драм, Роже Греньер (автор предисловия к тому I) отмечает, что «хотя структура его пьес не бросается в глаза, это отнюдь не означает, что ее не существует», и «хотя действие и не развертывается традиционно, в нем, тем не менее, есть свое единство». Что же касается персонажей, то «даже самых ничтожных из его героев терзают бесконечные невозможно, зачем, слишком поздно». Диалоги, которые кажутся стихийными, подчинены определенной музыкальной композиции: «За длинным рядом ничего не значащих фраз, банальных разговоров, в которых умалчивается о том, что является главным, следуют лирические тирады».

На примере «Трех сестер» Роже Гренье утверждает, что «душа Чехова далеко не примитивна, и вся неоднозначность ее, ее противоречия воплощены в его пьесах и придают им глубину».

Остро ощущая человеческое горе, но также и человеческую глупость, он создает ситуации, когда неизвестно, «то ли винить судьбу», то ли возмущаться человеческой глупостью».

Далее автор предисловия, выходя за пределы темы драматургии, касается некоторых черт характера писателя, который, как ему кажется, никого особенно не любил, но был в то же время человеком в высшей степени великодушным и внимательным к ближним своим, о чем свидетельствует, например, его поездка на Сахалин. «Его доброжелательство по отношению ко всем — оборотная сторона его пессимизма».

В то же время, приписывая Чехову «доброту ко всем без разбора», автор предисловия неожиданно приходит к утверждению в высшей степени сомнительному, что это свойство является не чем иным, как проявлением... мазохизма.

В целом Роже Гренье представляет читателю Чехова как личность глубоко одинокую, погруженную в интересы искусства. «Литература для него — его личное дело, которое, как он считает, в конечном итоге мало кого касается». От рассуждений об одиночестве писателя он возвращается к творчеству Чехова-драматурга и задается вопросом о причинах, побудивших писателя, который отнюдь не был общительным человеком, использовать такой способ самовыражения, при котором читатель (зритель) перестанет быть невидимым и его дыхание ощущается непрерывно. Не в состоянии дать ответа на этот вопрос, автор предисловия прибегает к парадоксу: «Театр влечет его к себе, как влечет нас все то, что противно нашей природе». И как подтверждение этой мысли, Гренье вспоминает тот факт, что ни одна из пьес Чехова не имела успеха при первом представлении, и все же всякий раз он лишь ненадолго отказывался от театра.

Отметив отсутствие четкой границы между комическим и трагическим как особенность жанра чеховских пьес, Гренье так завершает свое предисловие о судьбе драматургии Чехова во Франции: она здесь «прививалась лишь очень медленно <...> пьесы Чехова вошли в моду только после войны, и особенно в последние годы».

А что думает о пьесах Чехова Рено Матиньон, автор предисловия ко второму тому?

С самого начала он утверждает: «В пьесах Чехова ничего не происходит, об этом без конца уже говорилось», и персонажи его трагичны, «ибо трагическое предполагает не только гибель, но и осознание своей гибели». Каждая из его «больших» пьес есть «история чего-то, идущего к своему концу», будь то «агония дома, семьи, социального класса или любви», и этот театр «не столько драма, сколько трагедия».

А что касается анекдота, юмора, то это лишь «красивая мина», ибо «эти милые люди смирились со своим полнейшим крахом безо всякой борьбы и без каких бы то ни было иллюзий».

Рено Матиньон напоминает, что действие пьес происходит в провинции с ее скукой, балами, выпивкой с соседями...

Драматургия Чехова это не театр идей, это театр повседневной жизни: «чай горячий», «тепло» и т. д., но повсюду ощущение смерти.

Мы ощущаем растерянность «потерявшего ориентацию класса, который, сам того не осознавая, присутствует при первых схватках рождения революции...» Мир этот обречен, обречен и сам автор, который из-за своего хрупкого здоровья непрестанно ощущает «проклятую зависимость от своего тела».

И все-таки «человеческое существо Чехова и перед лицом неизбежного источает нежность», и его творчество не имеет ничего общего с тем, что в литературе обычно называют «абсурдным».

Чудо Чехова — это чудо «некоего разочаровавшегося мира, который сохранил изящество». Очень трогательны прелестные женские образы, «светящиеся добротой, нежностью и юмором». Рено Матиньон, поражаясь силе искусства Чехова («как можно до такой степени любить жизнь, когда ее разъедает тревога?), приходит к выводу, что его драматургия — «это история без истории, зеркало без отражения, музыка без слов, переданная приглушенным доверительным голосом, с тем хладнокровием и безысходной учтивостью, которые делают Антона Чехова самым великим «английским» писателем на русском языке».

Перевод полного собрания пьес в серии «Folio» недавно был заново издан в 1981 г. и ныне вполне доступен широкому читателю.

«Как переводить Чехова»? Как показывать его сегодня в театре, кинематографе? — Тесно связанным с русской традицией? Или как наименее русского из русских писателей, быстро воспринятого и поглощенного Западом? — спрашивает Даниэль Буньу во вступительной статье в юбилейном номере журнала «Силекс»32.

Проблемы перевода с русского на французский затрагиваются во множестве исследований.

Мария Стахович в том же журнале рассматривает некоторые из возникающих при переводе трудностей на материале «Вишневого сада»: «Перевод с русского на французский связан с совершенно особыми трудностями, поскольку синтаксически строй этих двух языков принципиально различен (в отличие, например, от пары: английский-немецкий). Приходится, следовательно пользоваться более изощренными методами, ибо, если при переходе от французского к русскому еще возможно использовать предложение в качестве исходного элемента, то при переходе от русского к французскому необходимо для нахождения соответствующего эквивалента искать более отдаленные аналогии»33. Прежде всего, с трудом поддаются переводу архаизмы, которые в русском языке значительно более живучи, чем во французском, где они звучат в другом «ключе».

Помимо этой общей трудности, как следует из статьи М. Стахович, переводчик Чехова наталкивается на особые сложности, связанные со спецификой русского литературного и разговорного языка.

Перевод «Вишневого сада» представляет особенно большие трудности, и на французском языке многие важные оттенки речи полностью утрачиваются. «Как воспроизвести, например, вежливую форму, передаваемую с помощью третьего лица множественного числа в языке слуг?» Сценическая функция пауз, их глубокая психологическая достоверность (а паузы в «Вишневом саде» занимают очень большое место) нередко ускользает от переводчика, поскольку француз, для которого носителем правды является «сказанное», а не «недосказанное», невольно придаст слишком большое значение буквальному смыслу слов. Однако автор статьи ставит своей задачей на «раскритиковать тот или иной перевод или составить исчерпывающий перечень ошибок в толковании текстов», а обратить внимание на судьбу текста «Вишневого сада» во Франции и на сложности, возникающие при переводе этой пьесы.

Это же стремится подчеркнуть и Луи Мартинес в статье, напечатанной в том же журнале34.

Не останавливаясь специально на переводе какого-либо одного произведения, Луи Мартинес указывает, что творчество Чехова нередко рассматривалось сквозь призму западных литературных течений, что искажало его смысл. «Его скупое искусство», «его размышления о крахе», часто представляются отзвуком «Воспитания чувств». «...Эти бесконечные рассуждения о бессилии, вложенные в уста такого множества брюзжащих Чиновников или разочарованных мечтателей, привели к тому, что Россия предстала нам в искаженном виде, что ее объявили умирающей, в то время как она только-только нарождалась».

Чехов «новеллист был большим поэтом, «но поэтом смерти даже в своем синтаксисе и системе образов»; он был почти подобен Малларме, однако его труднее понять, ибо он «легко может ввести в заблуждение своей обманчивой прозрачностью».

Помогут ли французским читателям и зрителям переводы произведений Чехова, несмотря на все неизбежные потери, глубже познать душу писателя, которого гнетет бессмысленность человеческого существования и тупость повседневной жизни, но который, тем не менее, не терпит ни бездеятельности, ни бесхребетности? Если и помогут, это, разумеется, не означает, что будет развеяна дымка таинственности и тайна его жизни будет полностью расшифрована.

Ибо нет в произведения Чехова ни защитительных, ни обвинительных речей. Все здесь делается в полутонах. Пусть судит читатель! Пусть понимает читатель! Французу придется судить по переводам. Утрачивается ли какая-то важная сторона Чехова во французском театре? — Да, такова судьба всех переводов. Но пусть сквозь все просвечивает поэзия, нежность и юмор, и уж это будет очень важно.

«В великую литературу XIX в. неуемную, тревожную, раздираемую философскими сомнениями, Чехов вносит необходимую ноту целомудренности, скрытой боли, подчеркнутой простоты. Его рассказы — это тонкие шедевры — затрагивают и заставляют откликаться самые сокровенные струны души каждого из нас»35, — пишет Илья Эренбург в своем предисловии к сборнику французских переводов рассказов и повестей Чехова.

Чехов за табльдотом в русском пансионе в Ницце. Рисунок из «Чехиады» А.А. Хотяинцевой, 1897. Тушь, акварель, бумага. Литературный музей, Москва

Чехов читает газету «L'Aurore». Рисунок из «Чехиады» А.А. Хотяинцевой, 1898. Тушь, акварель, бумага. Литературный музей, Москва

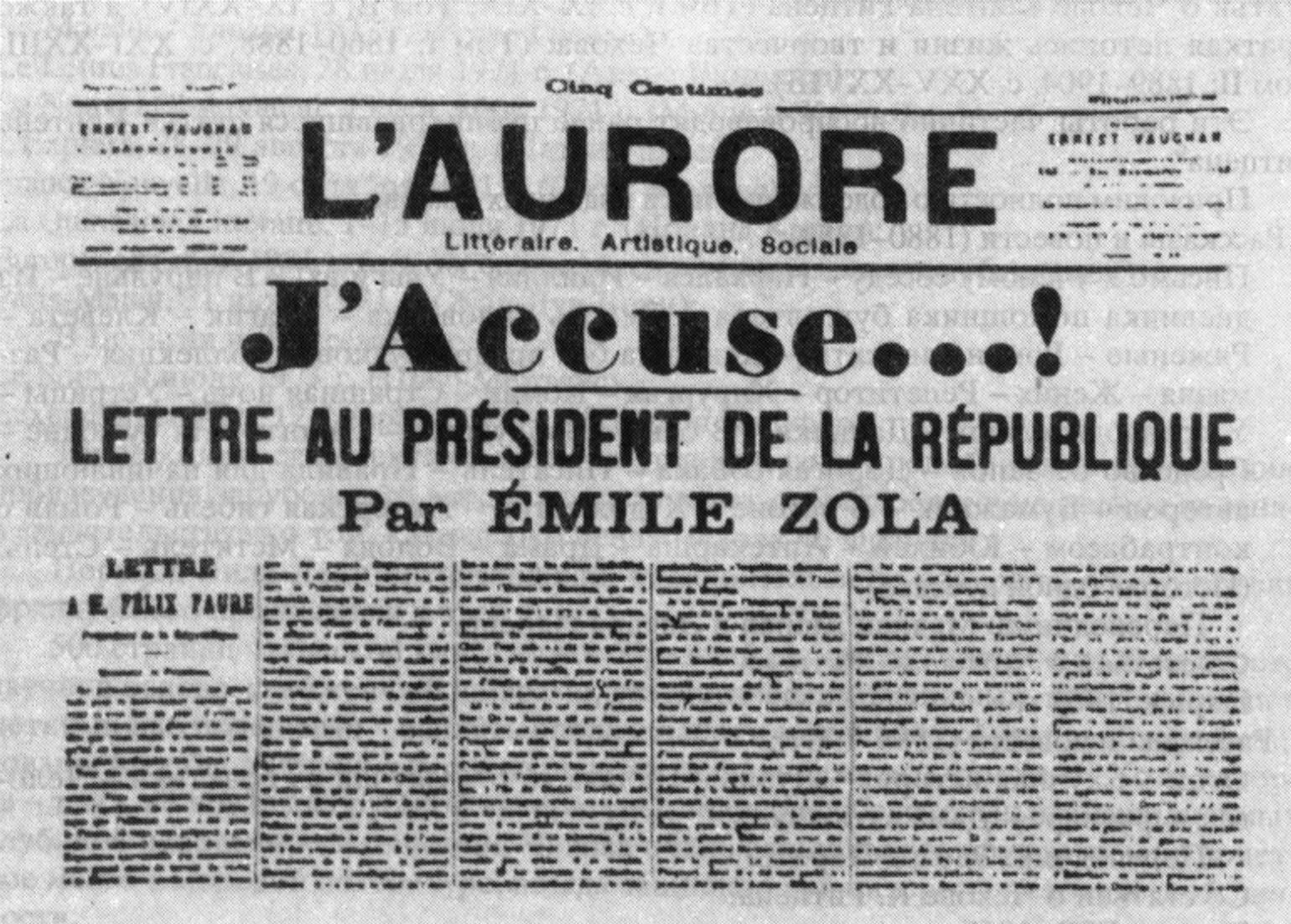

Газета «L'Aurore» со статьей Э. Золя «Я обвиняю». 13 января 1898 г.

«Дама с собачкой». Перевод Э. Парейра. Париж, 1961. Обложка и титульный лист

Примечания

*. В дальнейшем сокращенно: EFR.

1. Pascal Pierre. Melanges. Institut d'Etudes Slaves. 1982. Paris. Revue des Etudes Slaves. Volume 54, article: Petr Kariovič par Marcel Body. P. 19—23. (Статья Марселя Боди «Петр Карлович».)

2. Vogüé E.M. de. Le Roman Russe. Paris, 1866 (2-е изд. 1888); переиздано в 1971 г. издательством «L'Age d'Homme» (Швейцария), серия «Slavica», с предисловием Паскаля и статьей Вогюэ о Максиме Горьком.

3. Notule sur l'actualité russe // La Plume. Revue de littérature, de critique et d'art... 1892. N 67. 1 февр. (Статья А.И. Урусова).

4. Oeuvres completes d'Anton Tchekhov. Paris: Plon, 1922—1934.

5. Tchekhov. Oeuvres. Paris, 1952—1971 (v. I—XXI). Начиная с 1981 г. издательство «Editeurs Français Réunis» печатает также отдельные произведения Чехова под рубрикой «Temps actuels» в журнале «Europe».

6. Tchekhov A. Oeuvres (3 volumes). Paris: Gallimard, 1967—1971. (Bibliothèque de la Pléiade).

7. Le Monde des Livres. 28. 5. 1982. P. 19.

8. Oeuvres de Tchekov (5 volumes), Paris: Le Cercle du Bibliophile. 1968—1972.

9. Ritzen Quentin. Anton Tchekhov. Предисловие Pasteur Valery-Radot. Paris: Editions Universitaires, 1962 (Classiques Russes du XX-me siècle). Чехову посвящены также отрывки в книге «Les Nervures de l'Etre». (Editions Recontre et Plon, 1967.)

10. О них см. статью Ж. Пруайяр в наст. кн.

11. L'île de Sakhaline (Notes de voyage). Traduction par Lily Denis (Tchekhov. Oeuvres. V. 21. Paris: Editeurs Français Réunis, 1971).

12. В двадцатитомном «Полном собрании сочинений и писем» (М., 1944—1951) очерки «Из Сибири» напечатаны вслед за текстом книги «Остров Сахалин» (т. X, с. 339).

13. Tchékhov. Correcpondance (2 volumes). Traduction par Denis Roche. Paris: Plon, 1956.

14. Tchékhov. Correspondance (1877—1904) / Составитель: Lida Vernant. Переводчики: Lida Vernant, Renee Gauchet, Michel Tanguy, Genevieve Roussel // Tchekhov. Oeuvres. V. 20. Paris: EFR, 1967.

15. Legras J. Au pays russe. Paris: Armand Colin, 1990. О первом издания, 1895 г., см. ЛН, т. 68, с. 705—706.

16. См.: Brian M. Статья в «Le Mond» 17 января 1968.

17. Tchékhov Anton — Gorki Maxime. Présentation de Jean Perus, avec un essai de Gorki sur Tchékhov. Paris: Grasset, 1947 (1-ère édition); Traduction et présentation par Jean Perus. Paris: EFR, 1973 (2-éme édition).

18. См.: «Les Nouvelles de Moscou». N 29 (1190). 20. VI. 1974. P. 15.

19. Tchékhov A. Quatre nouvelles — Gamets de notes. Traduction de Génia Cannac. Paris: Callmann-Levy, 1957, avec une introduction de Génia Cannac (p. 9—21).

20. «Europe». N 369. Janvier. 1960 («Lumières» — p. 35—66. Traduction par Edouard Parayre). В публикации ошибки: указание, что «Огни» переводятся на французский язык впервые; дата рассказа: 1891 (надо: 1888).

21. «Europe». N 104—105. 1954.

22. Les vingt meilleures nouvelles Russes. Choix et preface par Alain Bosquet. Venders (Belgique) Bibliothèque Marabout geant («Tristesse» — p. 242—248).

23. «La damé au petit chien» / Traduction par Edouard Parayre. Paris: Les Editeurs Français Reunis, 1961.

24. Tchékhov A. La dame an petit chien et autres nouvelles / Présentation par Ilya Ehrenbourg. Paris: Collection 10/18, 1965. Далее цитаты из предисловия И. Эренбурга приводятся по русскому оригиналу, сохранившемуся в его архиве (сообщено В.В. Поповым и М.А. Шерешевской).

25. Collection «J'ai lu l'essentiel». Paris: Ditis, 1963.

26. «Les vingt meilleures nouvelles de Tchekhov». Choix de Moenna et Daniel Gilès. Verviers (Belgique): Gérard et Cie, 1964. Collection «Marabout Géant».

27. «La steppe» — «Une morne histoire» / Введение и комментарий — (Véronique Lossky. Paris: Klincksieck, 1968 (Les Grand Classiques Russes, IV).

28. Tchékhov. «La steppe», «Salle 6», «La dame an petit chien», «L'Evêque» / Переводчик Edouard Parayre. Редактор перевода Lidy Denis. Предисловие, примечание и комментарий Hubert Juin. Paris: Le Livre de Poche, 1970.

29. «La Steppe». Chronologie, introduction et notes de Louis Martinez. Traduction par Olga Vieillard-Baron. Paris: Aubier-Flammarion, 1974. (Bilingue: Aubier-Flammarion, 55). Collection Russe dirigée par Sophie Laffitte.

30. «L'Offence» / Перевод и предисловие Génia Cannae. Paris: Pierre Horay, 1958.

31. Tchékhov. Théâtre Complet I: «La mouette», «Ce fou de Platonov», «Ivanov», «Le trois soeurs / Предисловие и примечания Roger Grenier. Переводчики Pol Quentin, Nina Gourfinkel, Jaques Mauclair, Génia Cannac, Georges Perros. Paris: Gallimard, Collection «Folio», N 393. 1973. (Переиздано в 1981 г.) Tchekhov. Théâtre complet. II. «La Serisaie», «Le Sauvage», «Oncle Vania» et neuf pièces en un acte / Предисловие Renaud Matigton. Переводчики Génia Cannac, Georges Perros. Paris: Gallimard, Collection «Folio», N 521, 1974. (Переиздано в 1981 г.)

В театральной практике Франции, как и во многих странах, принято обычно новые спектакли ставить по специально сделанным переводам. Так было в 1954 г., когда Жорж Невё перевел для постановки Жана Луи Барро «Вишневый сад» (см.: Cahiers de la compagnie Madeleine-Renaud — Jean-Lois Barrault. N 6. Anton Tchékhov. et la «Cerisaie». Julliard 1954). Так продолжается и в наши дни. См.: Tchekhov A. La Cerisaie / Adaptation de Jean-Claude Carriere. Conseillere pour la langue russe Lusia Davrova. Centre International de Créations Théâtrales, 1981 (для постановки Питера Брука в театре Буфф дю Норд); Tchékhov. A. Ivanov / Texte français de Simone Sentz-Michel et Cloude Regy. Edition suivi d'une étude sur les variantes du texte Comédie français, 1981.

32. Anton Tchékhov. 1860—1980 // Silex. N 16. Grenoble. 1980. P. 3. Обзор этого номера журнала см. ниже.

33. Там же. С. 44—46.

34. Там же. С. 124—125.

35. См. примеч. 24.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |