В томе 68 «Литературного наследства» Софи Лаффит рассказала о все растущей известности Чехова во Франции (см. ЛН, 705—746).

Ее исследование охватывает больше полувека — от визита к Чехову французского литературного критика Жюля Легра в 1895 г. до анализа критических работ конца 50-х годов.

Гармонично сочетая свои собственные суждения о личности и творчестве Чехова, «таком тонком, сложном и совершенном», с оценками литературной критики и анализом постановок, Софи Лаффит определяет своего рода итог популярности «одного из самых признанных во Франции зарубежных драматургов» накануне столетия со дня его рождения.

Работа Софи Лаффит ясно показывает, как Чехов — несколько позже чем в Англии — становится для французов классиком. Поначалу его творчество ценили только в узких литературных кругах, но постепенно он завоевал благосклонность широкой французской публики. Его слава достигла в конце 1950-х годов и провинции — благодаря активизации театральной жизни в многочисленных городах, кинофильмам, изданию его произведений в «карманной библиотечке» и т. д.

Назовем основные этапы знакомства французской публики с Чеховым, как их представляет Софи Лаффит в обзоре 1960 г.

Перед первой мировой войной, хотя уже был осуществлен ряд переводов отдельных произведений и вышло в свет несколько специальных, впрочем весьма неравноценных по глубине понимания чеховского творчества работ (от поверхностных М. де Вогюэ, Осипа Лурье до значительно более серьезных Ивана Странника, С. Перского), писатель, как показывает С. Лаффит, остается в сущности неизвестным широкой французской публике.

Картина меняется только в начале 20-х годов, когда во Францию приезжают Людмила и Жорж Питоевы. С. Лаффит с полным основанием посвящает им многие страницы своего обзора, потому что именно они открыли Франции величие Чехова, ставшего с тех пор в этой стране «наиболее любимым и уважаемым из иностранных драматургов». Питоевской постановкой «Трех сестер» в 1929 г. и спорами вокруг нее Франция отметила 25-летие со дня смерти писателя.

Хотя среди зрителей этой необычной для французов пьесы были недовольные монотонным течением дней и часов, мнимым бездействием героев, культурные круги Франции встретили ее как «шедевр гуманности и поэзии». Театральные деятели (Андре Антуан, например) были поражены оригинальностью и свежестью пьесы Чехова. Благодаря несравненному художественному таланту, его способности проникать «в бездонные пропасти души человеческой» зрителям понятнее стала дореволюционная Россия и причины революции, «русское отчаяние», сумрачная атмосфера, в которой медленно гибнет приговоренное общество. Жозеф Кессель, не колеблясь, называет «Трех сестер» исторической пьесой.

Трактовка Чехова труппой Жоржа Питоева на долгое время определила общий подход к писателю во Франции. Благодаря Питоевым французы привыкли видеть в Чехове художника «нового настроения» и считали, что в его персонажах нашла воплощение не только тоскливая тревожность славянской души, но и проблемы, волнующие «остальное человечество» (ЛН, т. 68, с. 727).

Перевод собрания сочинений Чехова, предпринятый в то время Дени Рошем, начавшим свою деятельность переводчика Чехова еще при его жизни и с его одобрения, позволяет «лучшей части французской интеллигенции» узнать «волшебный талант» новеллиста. Вслед за этим в печати появляются проницательные работы Шарля дю Боса (записи о Чехове в его «Дневнике»), исследования Эдмона Жалу «Зарубежные силуэты» и Даниэля Ропса «Карта Европы», первая медицинская диссертация: «Антон Чехов, врач и писатель» Анри-Бернара Дюкло.

В связи с исследованием Даниэля Ропса Софи Лаффит яростно критикует негативный взгляд на Чехова Льва Шестова, который и по сей день влияет на некоторых французских критиков.

После второй мировой войны выходит первая во Франции биография Чехова — блестящая работа Ирен Немировской, которая, наконец, показывает французам всю жизнь Чехова, а переведенная переписка писателя с Горьким знакомит читателей с его духовной эволюцией.

Когда театральная жизнь вновь начинает бурлить, дети Питоевых перенимают семейные традиции и ставят «Дядю Ваню» и «Трех сестер» в 1952 и 1954 гг.

В связи в 50-летием со дня смерти писателя на парижских сценах ставятся почти все его пьесы. Большим событием была постановка Жаном Виларом в Бордо и Париже пьесы «Платонов» (1956), совсем незнакомой французам и мало известной даже на родине Чехова. Благодаря этой новой странице в чеховском репертуаре французы смогли судить полнее о его драматическом искусстве.

Слава писателя, пишет С. Лаффит, во Франции достигает своего «апогея» в год 50-летней годовщины его смерти. Теперь, по прошествии времени, можно точнее сказать, что это был не апогей, а более высокая ступень в познании Чехова, потому что вслед за этим в любви французов к Чехову и его театру не было спада. Но как бы то ни было, одно бесспорно — рядом с блестящими спектаклями Андре Барсака («Чайка») и Жака Моклера («Иванов») существует постановка, которая стала главнейшим событием в истории чеховского театра во Франции — это «Вишневый сад», поставленный Мадлен Рено — Жаном-Луи Барро в 1954 г.

Если питоевская традиция в чеховском театре выявляла типично русское начало, то Барро привлекает универсальная значимость «Вишневого сада». Манера Чехова передавать то, что «наименее уловимо в человеческой жизни» — «существование в медленном течении времени» — вот что, по мнению Барро, делает «Вишневый сад» Чехова шедевром мирового значения. Барро стремился показать в некоторой степени и то, что Чехова можно играть и на нерусской сцене, не русифицируя постановку или, если угодно, дерусифицируя пьесу для выявления ее общечеловеческой гуманистической значимости.

С того времени манера толкования чеховского театра на нерусской сцене открыла возможности для новых поисков, о которых будет сказано ниже. Но в 1954 г. постановка Барро получила искреннее признание публики и была безусловно новой вехой в восприятии чеховского искусства во Франции. Большое внимание, которое Софи Лаффит уделяет высказываниям Барро и работам, написанным в связи с этой постановкой, вполне оправдано энтузиазмом публики, вызванным ею.

В тот год появился специальный чеховский выпуск журнала «Europe». Софи Лаффит цитирует из этого номера только предисловие Веркора («Влияние Чехова») и статью Мишеля Кадо о ложном пессимизме Чехова1.

В то время, когда издательство «Editeur Français Réunis» выпускало полное собрание сочинений Чехова в новых переводах, в свет вышли новые монографии (Эльзы Триоле — «История Антона Чехова», 1954; Софи Лаффит — «Чехов о себе», 1955; Пьера Бриссона — «Чехов и его жизнь», 1955; Роз Селли — «Искусство Чехова», 1957). Известные писатели столь разного темперамента, как Анри Труайя и Клод Руа, также признались уже тогда в своих чувствах к Чехову. Всем этим научным исследованиям и отзывам отведено в обзоре Софи Лаффит надлежащее место.

Последнюю главу своего исследования Софи Лаффит посвящает парижским гастролям МХАТ (1954) и успеху «Дяди Вани», «Трех сестер» и «Вишневого сада». В заключение она пишет о «глубинном родстве» между идеалом гуманизма русского писателя и идеалом французского народа.

Выводы Софи Лаффит верны и сейчас, двадцать лет спустя. Мы добавим только — и это будет для нас отправной точкой для продолжения ее обзора — что это «глубинное родство» не есть абстракция. Речь идет о живой связи, которая — как и все живое — эволюционирует и меняется. Поэтому, характеризуя два последних десятилетия, особенно оживленных за время всей истории восприятия Чехова во Франции, можно говорить одновременно о продолжении традиций и о разрыве.

О продолжении — потому что Чехов продолжает быть известным и любимым широкой публикой преимущественно как драматург.

О разрыве — потому что новое театральное движение, зародившееся в Европе в конце 60-х годов, смело пережитки сентиментальных, часто лишенных яркой индивидуальности постановок Чехова, Спектакли Отомара Крейчи и Лючиана Пинтилие, Джорджо Стрелера и Питера Брука открыли французам иного Чехова и существенно обновили подход к его текстам. Но эти открытия — также плод медленного созревания, и «разрыв», который мы имеем в виду, более кажущийся, чем действительный. История французской литературы обязывает отдать должное авторам, когда-то имевшим успех, но совершенно забытым во времена, когда С. Лаффит писала свое исследование (она обходит их имена молчанием). Спустя время становится совершенно очевидным, что родоначальники «школы пауз» и «интимного» театра до войны, не обращаясь непосредственно к Чехову, явно разделяли художественные искания русского драматурга и пошли путями, им проложенными: отказавшись от искусственности и декламационности, испытывая страх перед пустословием, они стремились к простоте действия, к искусству «недомолвок» и предпочитая героев заурядных, часто слабовольных, готовили французские умы к лучшему восприятию чеховского творчества.

Ануй, более близкий нам по времени, был блестящим знатоком Чехова и тоже не избежал схождений с его драматургией. Как считает профессор Филипп Селлье, «даже если их проблематика и различна, сходство между двумя писателями несомненно, и в чистых девушках Ануя нетрудно найти следы «чайки» и Сони из «Дяди Вани» (из письма автору этих строк).

То, что в театре Чехова незаметно прокладывало путь к новейшей драме, но оставалось для современников в тени, что́ не мог уловить Станиславский и многие другие режиссеры, открылось внезапно и ярко — после Беккета. Чехов как предвестник нового искусства проявился и в другом измерении: для французов сегодня он не только наблюдатель интенсивно меняющегося общества, но и поразительно современный художник, выдающийся психолог, чьи тонкая проницательность и легкий юмор показывают каждому неприкрытую правду про него самого.

Заметим сразу, что читатель — мы рискуем разочаровать его — не найдет здесь серьезного сравнительного анализа творчества Чехова и великих французских писателей Мопассана, Пруста, Камю. Единственное подобное исследование принадлежит перу профессора Жана Брюнеля и касается Маргерит Дюрас и Чехова.

Надо отметить, впрочем, что бы ни говорил об этом когда-то Веркор, разбирая общее влияние Чехова на французских писателей2, — только один из них, Жан-Луи Кюртис, открыто объявляет, что оно действительно было. Но по сей день не нашлось еще критика, который бы занялся этим вопросом.

Книги, статьи и исследования о Чехове, появившиеся в 1960—1983 гг., можно разделить на три группы — в соответствии с вопросами, которые в них преимущественно освещаются: о жизни Чехова и его личности, о художественной прозе, о драматургии и ее театральной интерпретации. Разумеется, это деление весьма условно, потому что в любой биографической работе о писателе есть суждения о его творчестве и наоборот, анализ творчества редко обходится без привлечения материалов о жизни и личности художника.

1

Начнем с обзора биографических работ, в которых главное место занимает характеристика личности Чехова.

В юбилейном сборнике «Anton Čehov. Some Essays», выпущенном в Лейдене Т. Экманом к 100-летию со дня рождения писателя, две работы, опубликованные на французском языке, освещают отношения Чехова с современниками.

Первая статья — К. Вильчковского «Любовь Чехова». Опираясь на свидетельства И. Бунина («О Чехове». Нью-Йорк, 1955), которому он склонен вполне доверять, К. Вильчковский оспаривает утверждения Б. Зайцева («Чехов, литературная биография». Нью-Йорк, 1954) и Софи Лаффит («Чехов о себе». Париж, 19553) о том, что посмертный рассказ Л. Авиловой «Чехов в моей жизни» — всего лишь художественный вымысел. По мнению Вильчковского, «классические» биографии плохо объясняют эволюцию любовной темы в творчестве Чехова, тогда как, если «мы признаем существование платонической и страстной связи между писателем и Авиловой, все станет на свои места... Взяв за точку отсчета воспоминания «Чехов в моей жизни» и добавив известные биографические факты, мы получим связную историю, в которой последовательность позиций станет вполне логически обоснованной». Для Вильчковского «воспоминания» Авиловой «облегчают толкование чеховского творчества» (с. 324).

Другое биографическое исследование в этом сборнике — работа Софи Лаффит «Чехов и Толстой» (с. 109—135). К ней примыкает глава «Толстой и Чехов» из прекрасной книги С. Лаффит, рассчитанной на широкого читателя — «Лев Толстой и его современники»4.

Это двустороннее исследование Лаффит — первая подробная работа о взаимоотношениях двух великих писателей, опубликованная на французском языке.

Сходные по концепции и идентичные в выводах, эти две работы С. Лаффит лишь слегка различаются по стилю и манере письма, поскольку адресованы разному читателю. Их основная ценность для французского читателя — в том, что в них впервые собраны все высказывания Толстого о Чехове и Чехова, преисполненного почтения к великому писателю, — о Толстом. В исследовании С. Лаффит отмечаются точки соприкосновения между двумя писателями, как личные, так и творческие, отмечаются различия в эстетических, философских, религиозных взглядах.

Придерживаясь принятого в советской науке деления на «толстовские» и «антитолстовские» рассказы Чехова, С. Лаффит соглашается с А.Б. Дерманом в вопросе о важности и длительности толстовского «гипноза» (имеются в виду книги А.Б. Дермана: «Творческий портрет Чехова», 1929, и «Антон Павлович Чехов. Критико-биографический очерк». М., 1939), но у нее, однако, есть предощущение, что все, возможно, не так просто, как кажется. Отсюда — ряд противоречий в ее утверждениях: «глубоким и длительным было влияние Толстого на Чехова» — пишет она в статье «Чехов и Толстой» (с. 117), «влияние это несомненно», — замечает она в главе своей книги о Толстом и его современниках («Толстой и Чехов», с. 89) и тут же опровергает свое утверждение, отмечая ниже, что так называемые «толстовские» рассказы «Хорошие люди», «Нищий», «Казак», «Письмо» и особенно «Встреча» — эта «неудавшаяся вещь» — вызывают ощущение, что «влияние мэтра Ясной Поляны было весьма поверхностным, наносным и ни на мгновенье не проникало в глубинные слои чеховского творчества. Чехов, художник индивидуальный и независимый, не мог подчинить себя эстетическим канонам, пусть оригинальным, но не своим. Околдованный, притягиваемый грандиозным дыханием этого русского Руссо и Лютера одновременно, Чехов никогда не проникался пуританством и абсолютизмом, совершенно противоположным его натуре и составляющим основу толстовской доктрины»... («Толстой и Чехов», с. 190; «Чехов и Толстой», с. 117).

Не отмечая влияния Толстого на творчество Чехова до 1886 г., Софи Лаффит настаивает на том, что Чехов вел энергичную дискуссию с Толстым на протяжении всей своей литературной деятельности. Освещение этого вопроса, предложенное в ее книге «Лев Толстой и его современники», представляет собой интересное дополнение к тому, что было сказано ею в статье «Чехов и Толстой», т. к. французскому читателю предлагается здесь малоизвестный ему текст неоконченного чеховского рассказа конца 1880-х годов — «Письмо».

Для Софи Лаффит «атмосфера» этого фрагмента, «его психологический климат типичны для отношения Чехов — Толстой и еще раз свидетельствуют о фундаментальном различии их природы». Перечислив то, что, по ее мнению, является характерным для Толстого, Лаффит далее пишет: «Любовь к жизни, способность наслаждаться теми маленькими радостями, которые она предлагает, вера в прогресс и достоинства труда, в конечное совершенствование человечества без всякого божественного вмешательства, тоько волей и сознательными повседневными усилиями человека, — вот кредо Чехова» («Толстой и Чехов», с. 210).

В сжатой форме основные мысли этого исследования, а также статьи «Два друга. Чехов и Левитан»5 С. Лаффит повторяет в своей книге «Чехов, 1860—1904» (1963 г. Изд. Hachette. Книга была удостоена премии французской Академии и переиздавалась в 1971 г.). Этот литературный портрет, предназначенный для широкой публики, написан очень просто, но, к сожалению, лишен иллюстративного материала. Эволюция Чехова представлена в традиционной манере, и привычным делением жизни Чехова на географические периоды — Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта.

Софи Лаффит прекрасно рисует картину несчастного детства, одинокого отрочества и юности, проведенных в прилежных занятиях, но, к сожалению, она лишь упоминает его медицинские работы, как если бы они не имели для него никакого значения.

В книге есть замечательные страницы о суете московской жизни, аде Сахалина, открытии западного «искусства жить», о погруженности в умиротворяющую близость природы в противовес «всепожирающей» жизни в Мелихове, борьбе против невежества и нищеты, о вынужденном затворничестве в Ялте, о мотивах увядания, смерти.

В главе, названной «Исследования», С. Лаффит по памяти (и неточно) цитирует материалы университетской работы Чехова-медика, приводит строки из его писем о неосуществленных научных замыслах. Буквально несколько фраз посвящено художественной и научной работе писателя над книгой «Остров Сахалин», тогда мало известной французам; большую же часть главы занимает анализ рассказа «Припадок». По мнению Лаффит, описание «человеческого таланта» студента Васильева «во многом объясняет самого Чехова» (с. 61).

Дополняя материалы, содержащиеся в книге «Чехов о себе», изданной в 1955 г., эта монография Софи Лаффит ставит своей главной задачей облегчить французской публике понимание столь неясной им личности Чехова.

«Чем внимательнее вглядываешься в жизненный путь Чехова, — пишет Лаффит в начале главы «Сердечный друг Исаак Левитан», — тем отчетливее ощущаешь, что любовь и дружба занимают в нем лишь незначительное место, что его одиночество было более чем материально — и носило метафизический характер <...> Он был лучший из сыновей, лучший из братьев; самый преданный и внимательный друг. Но он был окружен невидимым барьером, который никто никогда не мог преодолеть. И внутри этого круга он был одинок, лицом к лицу со своим творчеством — только творчество любил он по-настоящему, только с ним считался. Он знал, что обладает исключительным даром. И этому дару он готов был принести в жертву все» (с. 79).

Настаивая на «незаурядной воле» и «прозорливости» Чехова, Лаффит заключает, что ему не была присуща так называемая «любовь к человечеству». Ему подобные, по мнению Лаффит, были для него прежде всего эстетической категорией. Он ценил людей исключительных или примечательных и восхищался ими: Толстым, Сувориным, Левитаном, Горьким или каким-нибудь крестьянином, чья живость, юмор, наивность и сердечная чистота нравились ему. Но все те, кто не отвечал его эстетическому вкусу или не удовлетворял его моральное чувство, на редкость требовательное, отталкивали, утомляли и раздражали его» (там же, с. 7980). По мнению Лаффит, «мизантропия» доктора Астрова, вполне возможно, отражает и чеховскую.

Лаффит упрекает Мережковского в «отсутствии психологической интуиции», т. е. тот удивляется, что Антон Павлович «был внимателен к мельчайшим деталям, явно лишенным интереса...» Особый талант Чехова, — замечает Лаффит, — призывал его именно к наблюдению типичных деталей, которые оставались вне поля зрения других людей, к группировке этих деталей, к манере неожиданной и тонкой, к получению из них нового соединения, богатого бесчисленными оттенками... «Внешние события, их логическое следствие мало его волновали, — продолжает она, — Чехов был гораздо больше, чем социолог, антрополог, психолог, он прежде всего был поэтом. Его интересовала скрытая сторона вещей, то, что подразумевается и никогда не выражено явно, — подземное пространство, в которое погружены корни человеческих чувств и действий» (с. 130).

Лаффит, отвечая на критику Ильи Эренбурга, упрекавшего ее за отрицание чеховской человечности в книге «Чехов о себе», не удовлетворяется тем, что подчеркивает гуманность таланта Чехова. Не отказываясь от своей интерпретации чеховского «равнодушия», «бесстрастия», «лишенного иллюзий взгляда» на «жизнь и на людей», Лаффит пытается все же доказать, что Чехов «продуманным усилием воли» (с. 155) каждый раз выходил из состояния моральной подавленности, которая одолевала его, — ибо у него был «всемогущий мотор», эта «насущная потребность души», которая заставляла его «служить всеобщему счастью».

«Эта потребность служить всеобщему счастью проистекает, — как поясняет Лаффит, опровергая здесь собственный тезис об отсутствии у Чехова «любви к человечеству», — из невероятной действенности Чехова в социальной сфере, что вызывает особенное восхищение, ибо это способность забывать о самом себе, абстрагироваться от своих чувств, мучений, от своих собственных страданий» (с. 156).

Как подчеркивает Лаффит в главе «Толстовская интермедия», одно из убеждений, помогающих Чехову жить и творить, — «это — вера в прогресс, которая сосуществует в нем с пессимизмом и неизлечимой мизантропией» (с. 178).

Одна из последних глав книги называется «Чехов и женщины». Лаффит пишет здесь о притягательности женской красоты для Чехова, но также и о его «осторожности» и «женоненавистничестве», вызванных, по ее мнению, желанием Чехова посвятить всего себя искусству» (с. 183—184).

Споря с легендой о «великой любви» Чехова к Авиловой, Лаффит пишет, что Чехов запрещал себе всякую «великую любовь», всякую глубокую привязанность, «до тех пор, пока оставался самим собой и не был сломлен болезнью, слабостью, страхом близкой смерти...» (с. 198).

Книга завершается солидной главой, посвященной чеховскому искусству. Общий вывод таков: «Очевидно, что Чехову удалось создать свой собственный стиль с богатым подтекстом и удивительно экономный в средствах. Он воплотил советы Бодлера о благотворных результатах сдержанности, и насыщенность, эмоциональный заряд его «бессюжетных» пьес или коротких рассказов глубже передают идею бесконечности, чем многие пространные и посягающие на обобщение полотна» (с. 124).

И наконец, отметим в заключение этой части нашего обзора, посвященной исследованиям Софи Лаффит, ее прекрасную статью, опубликованную в 1971 г.6 Анализируя «исполненную внутреннего огня жизнь», «неповторимое искусство» и «оригинальность драматургии» Чехова, Лаффит здесь пишет: «Чехов — русский мастер короткого рассказа. В отличие от Мериме и Мопассана, Чехову-новеллисту удается на одной страничке передать ощущение сложности, богатства и трагичности всей жизни. Трагичность человеческого бытия — вот где проявилась его бесконечная одаренность понимать и чувствовать. Чехов-драматург очаровал целые поколения зрителей тонкой правдой, которой исполнены замедленное развитие и паузы его глубоко музыкальных драматических композиций».

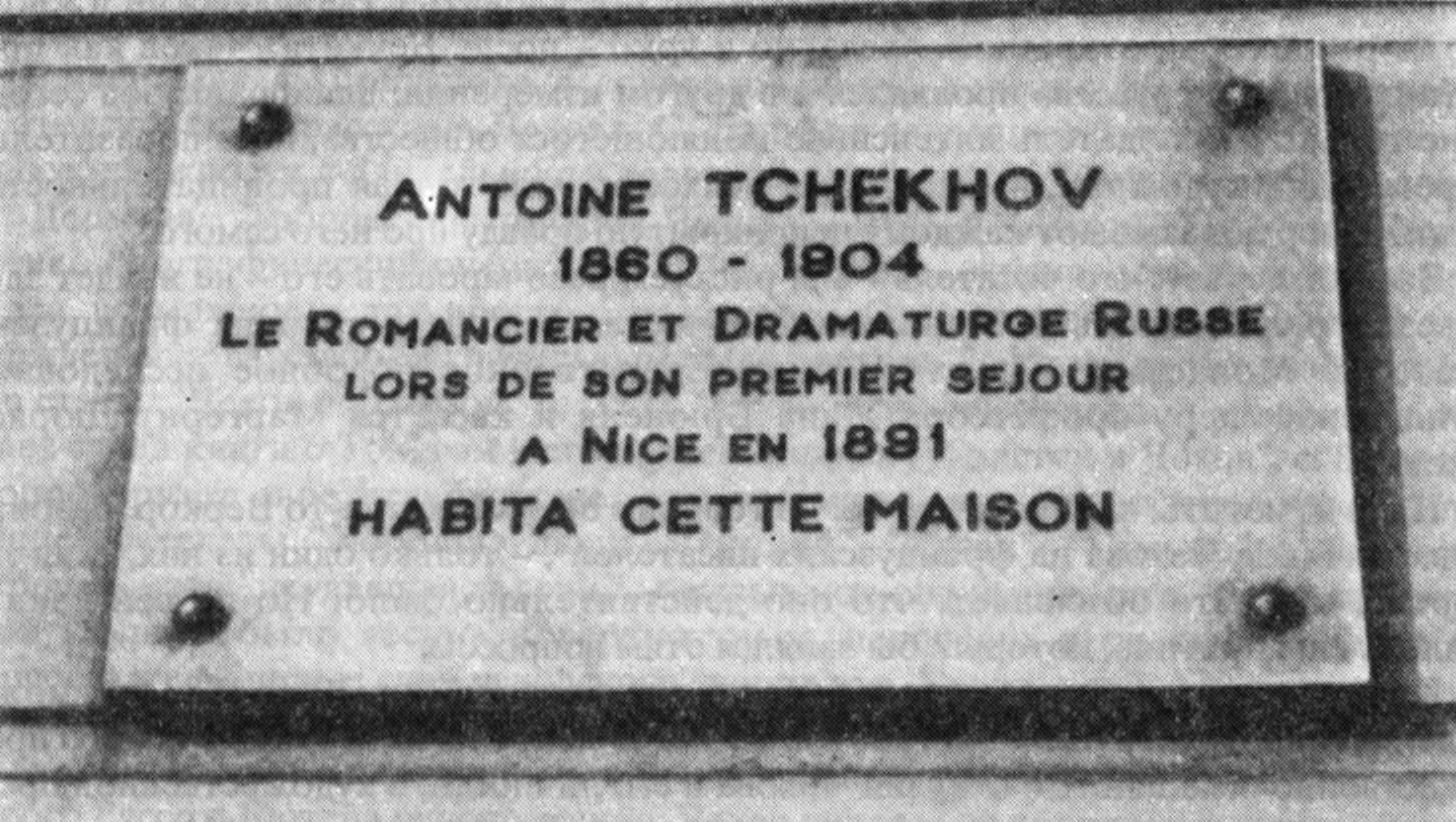

С начала 1960-х годов стали появляться статьи, посвященные пребыванию Чехова во Франции (1897—1898, 1900—1901).

Так, в 1962 г. под рубрикой «Памятные места духовной жизни на Ривьере» в ежедневной газете Ниццы «L'Espoir» были напечатаны две заметки Эммы Сегур-Даллони: «Чехов на Лазурном берегу» — о времени, когда писатель работал над «Тремя сестрами», — и «Антон Чехов в Болье» — о месяцах, когда Чехов следил за делом Дрейфуса7.

Несколько десятилетий спустя, в 1973 г., Людмила Налегатская опубликовала описание жизни Чехова в Ницце в ноябрьском и декабрьском номерах «La Nouvelle Revue des Deux-Mondes»8.

В 1974—1975 гг. Самюэл Кернер в статье «Антон Чехов — дрейфусар» пишет об особом моменте в биографии Чехова. На нескольких страницах Кернер представляет читателям газеты «Les Nouveaux Cahiers» суждения Чехова о деле Дрейфуса и выступлениях Золя. Он показывает, что Чехов не только пристально следил за ходом «дела», но и протестовал против трактовки этих событий в «Новом времени»9.

В тот же период, в 1967 г., в издательстве Julliard вышел в свет толстый том Даниэля Жиллеса «Чехов, или разочарованный зритель»10. Опираясь на доступные в то время русские источники, эта «деятельная и захватывающая» биография, по выражению рецензента «Figaro Littéraire», остается по сей день наиболее документированным биобиблиографическим справочником по Чехову на французском языке.

«Мы постепенно, читая Чехова, — пишет по поводу труда Д. Жиллеса также Жинетт Гитар-Авист в «Le Mond» (1967), — начинаем лучше понимать его творчество, такое гладкое на первый взгляд, но сложное и многозначное по сути своей. Мало-помалу познаем с возрастающей нежностью и уважением эту гордую душу, «неотступно преследуемую мыслью о крахе всей жизни человеческой» и, однако, чуждую отступничеству и вялости».

Труд Жиллеса представляет собой попытку толкования личности и творчества Чехова в их единстве. Даниэль Жиллес не видит ни «внезапных разрывов, ни существенных перемен» в развитии мысли и в творчестве Чехова. «Во всех его произведениях — от самых ранних до последних — он находит общие темы: «износ души», ужас деревенской жизни и, наконец, — неизбежный крах всякой человеческой судьбы...» (с. 344).

Под впечатлением тяжелого детства Чехов с ранней юности стал «разочарованным скептическим наблюдателем <...> несмотря на свою веру в будущее науки, благотворной для человечества» (с. 60). «Тройной опыт главы семьи, нуждающегося газетного хроникера и стажера в больнице, не ожесточая и не повергая в отчаяние, укрепил его в мысли о том, что мир — это спектакль, от которого лучше держаться подальше» (с. 74), — таким предстает в книге Жиллеса внутренний облик Чехова, только что окончившего университет. «Бесстрастный», как и его герой Иванов, «грустный, разочарованный, лишенный жажды жизни» (с. 138), даже став известным и удостоившись премии, Чехов остается в глубине души человеком грустным, «ибо в двадцать восемь лет он увидел перед собой пустую жизнь — жизнь, которая еще не началась, но уже ни к чему не вела» (с. 139).

Эта черта характера, по мнению Жиллеса, объясняет тот факт, что «Чехов так никогда и не смог стать романистом, по крайней мере в традиционном смысле этого слова. Прекрасный рассказчик, но бессюжетных новелл, прекрасный драматург, но автор пьес без интриги, Чехов не обладал кипучим воображением и творческой силой, несколько наивной, если угодно, — поскольку она верит в то, что творит, — которая отличает подлинных романистов, Чехов, человек без страстей, с мягкой горестью наблюдавший страсти других, — не мог переживать чувства воображаемых персонажей, так сказать, «по доверенности», что и является секретом романиста <...> Но зато, каким художником он становился, когда надо было показать разочарованную душу» (с. 146—147).

По мнению Д. Жиллеса, что бы ни говорил сам Чехов в то время, когда писал «Скучную историю», в его творчестве было много черт, присущих и старому профессору: отсутствие идеала и следующее за этим страхом убеждение, что внешний успех — ничто» (с. 147—148).

Желлес разделяет общепринятый взгляд на нравственные и другие мотивы путешествия Чехова на Сахалин, но не соглашается с биографами, которые преувеличивают влияние на писателя толстовской философии (с. 152).

Переходя к анализу критики интеллигенции в «Дуэли», Жиллес замечает, что в последние месяцы 1891 г. «слабая нотка надежды проскользнула в чеховском скептицизме: он, конечно, не примкнул ни к какой доктрине, но теперь ему казалось, что научные открытия, особенно медицинские, смогут облегчить человеческую участь... Он не стал тем не менее сциентистом, ибо для него, кроме науки, существовали и другие ценности: красота, культура, изящество мысли» (с. 206—207).

Вступление во владение Мелиховым сделало Чехова, по словам Жиллеса, сначала «самым счастливым из людей», но вскоре стало ясно, что «прелесть деревенской жизни» все же не победила его «разочарованности».

С интересом наблюдая за всем, что он видел, сдержанный с мужчинами и осторожный с женщинами — для Жиллеса воспоминания Авиловой всего лишь «воображаемый роман новой разновидности щедрой на выдумки вдовы» (с. 405) — Чехов более всего дорожил своим творчеством и ради него избрал жизнь одинокую, монотонную, как считает Жиллес, — «в стороне» (с. 225).

И если дело Дрейфуса и вывело Чехова из его индифферентности, то просто потому, что он был верен самому себе. Случай с Золя предоставил ему «возможность раз и навсегда ясно определить свою концепцию роли писателя в политической жизни, он лишился всех иллюзий относительно своего друга Суворина: их интеллектуальная дружба, как это нередко происходило в это время и во Франции, разбилась о дело Дрейфуса» (с. 300).

В произведениях последнего периода Жиллес подчеркивает мотив «разочарования».

В «Архиерее», — пишет он, — более чем где-либо, «исподволь», за спиной персонажа возникает сам Чехов... «Словами своего героя Чехов высказывает разочарованное удивление, которое он испытывал, ощущая себя между жизнью и смертью...» (с. 368).

В блестящем анализе «Трех сестер», «самой чеховской из всех пьес», Жиллес особое место уделяет вопросу о смысле жизни. «Именно этот вопрос, много раз ставившийся или подразумевавшийся, но никогда так и не разрешенный, лежит в основе всей пьесы. Чехов построил свою драму вокруг этой центральной темы как музыкальное произведение, вопросник на несколько голосов, которые пересекаются, противореча друг другу, согласуются, воодушевляются и впадают в отчаяние. Нетерпеливым вопросам трех сестер вторят вопросы более скептические, часто не требующие ответа, — офицеров, подполковника Вершинина, поручика Тузенбаха, майора Чебутыкина» (с. 372).

Далее Жиллес пишет о душевном «поэтическом» сотрудничестве автора со зрителем: «Чехов ждет от зрителя не поисков сюжетного продолжения своей драмы, т. к. у нее нет продолжения, и призывает его не к порицанию или безмерному восхищению ближним, а к погружению в самого себя. Он приглашает его — очень спокойно — в тонкой, неотразимой манере, оборванными фразами, безответными вопросами и почти мучительными паузами — в свою очередь задуматься о смысле жизни, вспомнить и спросить себя, не является ли счастье всего лишь иллюзией. Так незаметно поэзия проникает со сцены в зал и завоевывает его» (с. 374).

В документальном повествовании о ялтинских годах жизни отмечаются «трудности» его личного общения с Толстым, поскольку это был диалог проповедующего «пророка» со скептиком, нетерпеливого «отца» со смиренным и терпимым «сыном». «...Они достигали взаимопонимания только говоря на профессиональные темы, то есть — о литературе» (с. 400).

В главе «Жизнь в переписке» Жиллес набрасывает, опираясь на переписку Чехова с Книппер и воспоминания его друзей, обобщенный портрет писателя. Он отвергает образ «нежного» Чехова, каким его изображают почти все его биографы: это благая, но напрасная ложь. «Они — вольно или невольно — смешивают художника и человека», — замечает Жилес. «...Если не считать своего рода чувственную нежность, проявленную Чеховым в письмах Ольге, — пишет он, — этот человек вовсе не нежен, и сердечные порывы ему не присущи. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как он обращался со своей сестрой в момент женитьбы на Ольге или перечитать его переписку с Горьким, в которой на живые и непосредственные уверения последнего он отвечает формулами вежливости». Считая все же, что «бесстрастность» Чехова и отсутствие в нем «непосредственной» нежности компенсировались сознательной добротой и великодушием, Жиллес подчеркивает отзывчивость Чехова. «Измученный болезнью, он продолжал принимать просителей, ободрять начинающих авторов и оказывать моральную и материальную помощь учителям — этим париям интеллигенции. Но присоединившись к Софи Лаффит, Жиллес настаивает, что «в этих всеобъемлющих хлопотах <...> никогда не участвовало его глубинное «я»» (с. 423—424).

В соединении этой «пассивной чувствительности» с тем свойством, которое А.И. Куприн называл «проникновением» и «тонким вниманием к чужой тревоге», Чехов, по Жиллесу, не одинок: «Вспомним Руссо, Жида, и более близкого к нам Кокто. Именно потому, что эти писатели всегда сохраняют в глубине индифферентность и обладают ничем не скованной ясностью видения, они, благодаря самому парадоксу искусства, могут часто лучше понять других и помочь нам их понять, ощутить биение чужих сердец. Будь Чехов страстным энтузиастом, он бы мог, может быть, дать больше своей жене и друзьям, но безусловно — меньше нам, его читателям» (с. 424—425). Ибо «единственной пламенной страстью Чехова всегда остается искусство, литература» (с. 425).

Знакомству французской публики с личностью Чехова и основными вехами его жизни содействовали переводы биографических материалов и исследований, изданных на других языках.

Кроме переведенного фундаментального труда американского исследователя Э.Дж. Симмонса, кроме избранных писем Чехова в издании EFR в руки любителей Чехова попала книга воспоминаний, впервые изданная в 1970 г. издательством Gallimard. Жак Нанте в «Nouvelle Revue des Deux Mondes» в мае 1971 г. высоко оценил значение этой книги.

Вышедшему переводу избранных писем Чехова в EFR (том 20 Сочинений, 1967) мы обязаны прекрасным портретом писателя в очерке Роже Шатоне, опубликованном в журнале «Europe» (1967. № 458. С. 240—242). Вот что пишет Роже Шатоне: «За этим стоическим обликом скрыта пылкая, терпеливая, независимая, решительная любовь к человеку, такому, как он есть, и в его слабостях, и на вершине славы. Это не вялая нежность людей со спокойной совестью (здесь Шатоне расходится с С. Лаффит), а твердое стремление к добру, вооруженное наукой, терпеливое и внимательное, склонное к абсолютному приятию жертвенности, лишенное лирической позы или ожесточения... Воспитатель, медик, защитник обездоленных, Чехов никогда не желал играть роль апостола. Всемогущество его добра и сила гения созданы были скромностью и питались слиянием с природой — совершенно иного характера, чем у Гете. Поэт теряет малейший след нарциссизма и не заклинает мир быть его наперсником: «Камские города — серы»» (П. IV, 71). «Мы постоянно ощущаем, — пишет Шатоне, — звуковую ткань, поддерживающую повествование, — жалобу аккордеона, крик иволги, лягушачью флейту. А жизнь проходит. Человек вовлекается в поток действительности, который имеет свое объяснение, свою этику и свою необходимость» (с. 242).

В 1971 г. Эме Александр публикует книгу «В поисках Чехова. Очерк внутренней биографии» (264 с.)11. Она написала этот «очерк» «без всякой мысли об издании, просто потому, что не могла поступить иначе», — уведомляет нас издатель Бюше-Кастель.

Но этой оговорки все же недостаточно, чтобы оправдать небрежности, которые были немедленно отмечены критикой того времени. При первом чтении бросается в глаза отсутствие точных ссылок в начале библиографии и оглавления в конце. Эссе «психо-биографической критики», предполагающее безукоризненное знание деталей «внешней» биографии, вылилось в длинный список мелких вопросов, относящихся к жизни и творчеству Чехова. Как заметил Клод Мориак в рецензии, опубликованной в «Le Figaro», «чеховские тексты отвечают на них, но только отчасти: к многочисленным цитатам, переведенным Эме Александр из прозаических и драматических произведений Чехова и его переписки, добавлены сведения скорее вымышленные, хотя и не лишенные иной раз правдоподобия. Но нам интересна только правда — в той мере, в какой ее можно обнаружить, а гипотезы Эме Александр не могут нас удовлетворить».

Действительно, книга Э. Александр изобилует погрешностями. Перед нами — многословное повествование с претензией на психоаналитические взгляды: «Чехов всегда «запрещал» себе «освободительный крик»» (с. 40), с фактическими ошибками («тема матери отсутствует в его творчестве» — с. 123). Слишком часто употребляемые обороты: «кажется», «что», «более вероятно», «представляется», «можно подумать», «возможно» и т. д., — все это носит характер личных впечатлений автора, а не научного истолкования чеховского творчества.

Не считаясь с известными высказываниями Чехова о своих героях, Эме Александр утверждает, что во всех своих произведениях он повествует о «своих муках», скрываясь за разнообразными масками. Чехов, по ее словам, лихорадочно ищет себя в своих персонажах и распыляется во всех них, включая женщин... Он ищет себя и в жизни, во всех своих поступках, но ему никогда не удается сказать: «Я Антон Чехов, и точка».

Говоря о травмах, оставивших неизгладимый след в душе Чехова-ребенка и юноши, Эме Александр приписывает «огромное значение» «трагической незначительности матери», при «параноическом» деспотизме отца, ее неумению утешить своего ребенка, впадающего в отчаяние, подчас невыносимое (с. 15).

Отсутствие материнской любви, будто бы в самом раннем возрасте убившее в Чехове нежность, «пустыня чувств», в которой он рос и которая «навсегда» повергла его в одиночество, — все эти утверждения Эме Александр, объективно сближаясь с соответствующими мотивами в работах С. Лаффит, Д. Жиллеса и др., несут на себе отпечаток особого, обостренного интереса к явлениям патологической психологии. Считая, что Суворин и Л. Мизинова в какой-то мере восполнили одиночество Чехова, она оговаривается: но это ни истинная дружба, ни истинная любовь (с. 192); Авилова же со своими «ретроспективными иллюзиями» никогда ничего и не значила для Чехова.

Эме Александр много пишет о «так называемом женоненавистничестве» Чехова, хотя ничуть не сомневается в «его невероятной способности быть счастливым, когда он временно попадает в свою стихию» (как это было в Любимовке) (с. 240 и сл.).

Признавая важную роль социальной среды для мировоззрения писателя, которая будто бы «внушила Чехову страх перед смешным» и «украла у него весну», Эме Александр пытается разобраться в сложных последствиях религиозного воспитания, которое получил Чехов (с. 44). Предполагая, что «страх перед Господом» уберег его и он не стал «малолетним преступником», обманывающим покупателей в лавке отца, она в то же время считает, что религия привила ему «чувство виновности, навсегда сделавшее его несчастным» (с. 247).

Детально исследуется в книге отношение Антона Павловича к отцу, причем источником сведений для этого служит односторонняя характеристика Павла Егоровича в известных воспоминаниях старшего брата писателя — только как семейного деспота. «В один прекрасный день — мы не можем знать, когда именно, — Чехов решил создать из себя личность... и он делал это не положительно, а «от противного». Основной целью было «неотождествление» с отцом. Стать «другим молча, по секрету» — таким было «великое дело Чехова на протяжении всей жизни»» (с. 20—21).

«Как Чехов преодолел свое детство?» — спрашивает далее Эме Александр. — Обойдясь без бунтарства и бегства. Не так, как другие писатели, «которые утверждают, продлевают, углубляют и постоянно обращаются к любимому или ненавидимому ими детству». Чехов же «просто решил уничтожить, ампутировать его, чтобы не испытывать ненависти», — отсюда и взялось так странно звучащее его высказывание: «в детстве у меня не было детства» (с. 22).

«Чехов никогда не звал на помощь, — подчеркивает Э. Александр, — он избрал молчание. Говоря о своих страданиях, он никогда не говорит «я»... Но тем не менее он расскажет о своем печальном детстве. Говоря «он» или «она», меняя пол, ситуацию, одежду, он будет наивно думать, что за маской никто не увидит кровавых слез, скрытых этой маской на его лице» (с. 24—25).

Первые проявления «нового» Чехова Э. Александр видит в «неуместном», «полном бессознательной лжи» и «ретроспективных иллюзий» по отношению к своим родителям письме, написанном Чеховым своему двоюродному брату М.М. Чехову 29 июля 1877 г. (I, 25). Она задается вопросом, почему Антон Павлович в отличие от своих старших братьев все-таки не потерял интереса к семье. Для Чехова семья прежде всего представляла «первую его лабораторию поисков идеального, но искусственного «я», которое он хотел себе создать. Убедившись в своем эгоизме, унаследованном от отца, он решил воплотить в жизнь альтруизм, а семья являлась лучшим полем деятельности» (с. 46). Вторая причина заключалась в том, что Чехов сознавал в себе унаследованную отцовскую жажду власти и желание занять его место главы семьи. Стать Отцом Антоном вовсе не претило ему поначалу. В той страсти, которую он вкладывал в «менторство» и исправление других, чтобы «самому не распуститься», Эме Александр видит «своего рода сублимацию этой жажды власти и яростное желание ее побороть» (с. 50).

В свете этого длинное письмо Николаю в марте 1886 г. представляется Э. Александр «написанным скорее по внутренней необходимости», чем для того, чтобы убедить брата стать воспитанным человеком (с. 81).

Развивая мысль об одиночестве Чехова и исходя при этом из существования многочисленных «подземелий» в личности писателя, Э. Александр отмечает борьбу между темным (естественным) и светлым (искусственным) началом. Утверждая, что величайшей победой воли Чехов освободил себя, как «узника», томящегося в «подземелье» и поднялся до вершин культуры, она в конечном счете провозглашает это поражением Чехова как естественной личности.

Этот путь духовного развития Чехова, трактуемого как жертва, принесенная условностям цивилизации, отразился, по ее мнению, на идейном содержании и на настроениях всего чеховского творчества. Глубочайшим унынием, отчаянием проникнуты, по ее словам, рассказы «Тоска», «Горе» («отчаянное погружение в последний круг человеческого одиночества»), «Враги», «Припадок» и пьеса «Иванов», повесть «Скучная история». Считая «Иванова» и «Скучную историю» «неоценимым документом для понимания Чехова», она снова возвращается к мысли о тождественности Чехова своим героям и пишет, что Николай Степанович — это сам автор, «несчастный, потерянный, отъединенный, превратившийся в старика» (с. 120).

В рассказе «Жена» — в мотиве «невозможности супружеского счастья и абсолютного отсутствия взаимопонимания между партнерами» (с. 156), Э. Александр также видит отголоски автобиографических переживаний Чехова, приписывая ему самобичевание... за бессилие в любви.

«Попрыгунья» рассматривается в связи с интересом Чехова к двум типам, будто бы живущим в нем (Чехов «неотесанный», или «побежденный», и Чехов «цивилизованный», или «победитель»). Рябовский относится к типу «побежденного», Дымов — «победителя».

В «Попрыгунье» — замечает Э. Александр, — автор впервые без колебаний «склоняет чашу весов в пользу Чехова — такого, каким он хотел себя видеть. Он не достиг святости Дымова и его истинной скромности. У него нет веры в то, что он делает... Но Дымов — такой, каким Чехов хотел видеть себя» (с. 199).

В «Чайке» — Эме Александр специально анализирует только эту пьесу — чаша весов — по ее мнению — склоняется в другую сторону. Ни Тригорин, ни Треплев не воплощают того Чехова, каким он себя видел во время написания «Чайки». Но есть две возможности: треплевская — упущенная в прошлом, и тригоринская — предчувствуемая в будущем... (там же).

Обращая внимание на то, что Чехов, считавший себя объективным писателем, реалистом, жестоко смеявшийся над «новаторами»-декадентами, вдруг почувствовал интерес к Метерлинку (с. 200), Эме Александр пишет: «Чехов тосковал по новому ветру, достаточно мощному, чтобы смести структуры абсурдного и отжившего мира. Он завидует Треплеву, потому что тот пытался это сделать... продолжая издеваться над ним...» (с. 201). Таких рассуждений, произвольных и малообоснованных, в книге много.

В творчестве Чехова второй половины 1890-х годов Э. Александр отмечает то «настоящую тоску» по любви («Дом с мезонином» и др.), то «резкий взрыв негодования социального, захлестывающего привычный его скептицизм» (с. 213), то «страстные поиски чего-то и в то же время — оживленную уверенность, что он больше ничего не ищет» (с. 219).

К концу книги Э. Александр все же признает для Чехова возможность «возрождения»: «если бы Чехов жил еще долго, если бы смог вылечиться, прекратить бегство от смерти, от самого себя, от своего страха, своего изумления <...> его внутренний ледник растаял бы...» «Устав от поисков собственного «я», он окончательно принял бы себя таким, как он есть, и стал бы добрым и великодушным в любви, сердечным, сочувствующим и привязчивым. Уже в течение последних двух-трех лет жизни, испытывая жажду по человеческому теплу, он и сам относится к окружающим с большей теплотой». «Очевидно, прежде чем навсегда уйти, Чехов почувствовал в себе новую, отличную от прежней, тягу к людям».

И вот последнее лето, последний бокал шампанского, «последние слова, произнесенные на немецком этим человеком, умершим так, как он жил.

«Великому, прекрасному писателю Антону Чехову, — пишет в заключение Э. Александр, — не удалась жизнь, но удалась смерть» (с. 264).

Мы завершим эту биографическую часть кратким обзором Софи Лазарюс «Общественная деятельность писателя Антона Чехова», опубликованной в 1981 г.12

Осветив все аспекты этой разнообразной деятельности, хорошо известной из многих источников, Софи Лазарюс особое внимание уделяет двум: путешествию на Сахалин и постоянной помощи больным в качестве врача и общественного деятеля.

«Вся жизнь Чехова, — пишет С. Лазарюс в начале статьи, — это проявление неисчерпаемых жизненных сил и мужества. Его постоянное стремление помогать другим было единодушно признано и оценено современниками. Это было не чистой филантропией, чувством, которое «баюкает сознание богатых людей», как сказал К. Чуковский, но милосердием к обездоленным, подвигнувшим его на самый значительный шаг в его биографии — поездку на Сахалин» (с. 90).

Медицинская деятельность Чехова на Сахалине — как и в других местах, в другое время, — выражает его постоянное желание заботиться о больных вне зависимости от собственного состояния здоровья и доказывает, что «до последних месяцев своей жизни он был верен своим занятиям человеколюбивой медициной» (с. 95).

Пожалуй, Софи Лазарюс даже склонна преувеличивать место медицинской темы в чеховском творчестве. Что касается других сторон общественной деятельности Чехова, подчеркивает С. Лазарюс, то писатель так неохотно говорил о них, что современникам они остались малоизвестны. Отсюда «любопытное» явление: «несмотря на то, что жизнь Чехова была полностью посвящена людям, появилось много неблагожелательных статей, упорно доказывающих, что Чехов — писатель пассивный, бесхарактерный» (с. 106).

Хотя юмористические и сатирические произведения Чехова, — считает Софи Лазарюс, — всегда «обвиняют», указывают на пороки общества того времени, его социальная деятельность на протяжении всей жизни свидетельствует об обратном.

Хотя и существует «глубокое противоречие между активной жизнью писателя и неудовлетворенностью, парализующей всякую активность его героев», сам Чехов, — заключает она, — «смог совместить» карьеру медика и литературное призвание с вкусом к общественной деятельности и готовностью к поступкам, сопряженным для него лично с риском» (с. 106).

2

К сожалению, современная французская критика сравнительно мало внимания уделяет искусству Чехова-новеллиста. Впрочем, в 1953 г. писатель и литературный критик Жан Фужер в книге «Новелла, искусство будущего»13 заметил, что рано или поздно значительная роль Чехова в прозе XX в. будет признана. В этой работе он неоднократно возвращается к Чехову. Напомнив прежде всего слова Толстого, который «предощутил, что для будущего новеллистики важен не Мопассан, а Чехов», Жан Фужер пишет: «Чехов быстро преодолел влияние натурализма, предпочтя обыденное исключительному. Он понял, что рассказ отнюдь не обязательно должен быть связан с каким-то кризисным моментом. Это не значит, что он отверг драматизм. Драматизм в рассказах оставался, поскольку драматична сама жизнь. Отсюда не следует, однако, что необходимо бить по нервам читателя, избирая момент, когда разражается трагедия. Новым в Чехове было умение позволить нам остро ощутить мучительную тайну существования, не прибегая к изображению трагических событий, и вызвать у нас жестокий смех над комизмом этого существования, не пользуясь приемами водевиля. У Чехова впервые в истории новеллы сюжет утратил свое господствующее значение. По прочтении короткого рассказа могло возникнуть впечатление, что «ничего не произошло», если воспользоваться выражением тех, кто придерживается устарелой точки зрения, полагая, будто тем самым выносит окончательный приговор рассказу. Действительно, в чеховском рассказе почти нет внешних перипетий. И однако на этих страницах — вся сложность, все многообразие самой жизни. Достаточно нескольких фраз, чтобы захватить читателей. Два-три слова, жест — и мы знаем больше, чем могли бы рассказать тридцать страниц детального описания (в духе романистов XIX в.), об этом несчастном извозчике, который поверяет свои невзгоды на ухо лошади. Факт у Чехова не оторван от жизни. События, чувства никогда не единичны. Они приобретают общезначимый характер, ибо каким-то таинственным, неизъяснимым способом связаны с множеством возможных событий и чувств, заключенных в прошлом и в будущем человеческой жизни. Именно по поводу одной из подобных новелл «В овраге» Горький написал: «...если бы я начал последовательно излагать содержание его рассказа, то мое изложение было бы больше по размерам, чем самый рассказ»»14 (с. 33—34).

Напомнив об «огромном влиянии» Чехова на литературу США и особенно Англии, еще «задолго до того, как Дю Бос и Жалу открыли его французам» (см. наст. кн. и ЛН, т. 68, с. 717), Жан Фужер останавливается на жанровой природе его прозы. Он замечает, что жанровые различия новеллы и романа сейчас «обнаруживаются все более отчетливо. Можно спорить, является ли длинной новеллой или коротким романом «Принцесса Клевская». В самом деле (здесь) приемы мадам де Лафайетт те же, что в произведениях, подобных «Принцессе Монпансье», краткость которых не мешает отнести их без всяких колебаний к жанру романа. А вопрос о жанровой принадлежности самых длинных новелл Чехова даже не возникает» (с. 38).

Рассматривая отличительные особенности обоих жанров, а также специфические трудности работы художника-новеллиста, Жан Фужер иллюстрирует свою мысль словами Чехова о построении «Именин» (письмо Суворину от 27 октября 1888 г.) (с. 41).

И, наконец, Жан Фужер обращается к Чехову, чтобы показать, что «новелла стоит выше романа, поскольку она не нуждается в утяжеляющих повествование условностях...» (с. 42).

«Сравнительно небольшой объем новеллы и присущее ей единство тона делают ее подвижнее романа», — считает он. — «В современной новелле часто ощущается некая неопределенность, возможно, унаследованная от великих русских рассказчиков, так что она склоняется то в одну, то в другую сторону, не позволяя нам ни в чем увериться окончательно и в каждое данное мгновение создавая впечатление, будто она не связана никакими условностями. Я уже говорил, что она без всякого предупреждения кидает читателя прямо в жизнь. Он сам должен домыслить то, о чем умалчивает это молчаливое искусство. Он сам должен вывести заключение, если чувствует необходимость в развязке. Ибо новелла никогда не заканчивается каким-то произвольным жестом, завершающим развитие, «эффектом» удовлетворения, с помощью которого во множестве хороших романов дается понять, что мы на последней странице. Конец новеллы более неопределенен и неожидан <...> Она «не может позволить себе жизненных поучений. В этом она соприкасается со стихотворением, их родство очевидно. С известной точки зрения она ближе стихотворению, чем роману».

В 60-х годах одним из самых активных пропагандистов Чехова во Франции был Пьер де Лескюр. Он никогда не упускал случая приветствовать в «Les Lettres Françaises» появление очередного тома Полного собрания сочинений Чехова, издаваемого на французском языке EFR. Мы становимся на некоторых его суждениях.

По поводу произведений, вошедших в 15-й том (1893—1894 гг.), П. де Лескюр в «Les Lettres Françaises» (1962. № 911. 31 января. С. 3) писал: «Чеховские новеллы не замкнуты. Они выходят из собственных границ, продолжаются в нас и во всем, что мы воспринимаем сегодня. Мы не ищем в них конца, заключения. Ничто в них не написано ради последней строчки.

Отсюда — никаких преувеличений ради эффектного конца; никаких ситуаций, поражающих жестокостью или приторной сентиментальностью. Нарочитость и искусственность Мопассана, у которого Чехов учился, были им вскоре преодолены с помощью пластичной внутренней конструкции. Автору «Бабьего царства» с его изменчивой атмосферой легко дышится в этом непрерывном движении, отражающем разные аспекты человеческой жизни, которая сама все время меняется, и впечатления, порождаемые определенным часом дня, запахом улицы, взрывом смеха. Ему удается очистить наш взгляд от всех наслоений социальных условностей. Он освобождает нас от заученных машинальных жестов, предначертанных социальными отношениями, позволяя вдруг ощутить, что наша жизнь потекла по пути, не связанному с застойной и безликой повседневностью.

Так, чеховская композиция — будь то «Рассказ неизвестного человека» или «Черный монах» — зиждется отнюдь не на сопоставлении событий. Отбирая элементы действительности, это искусство как раз отбрасывает второстепенные элементы, заключенные в фабуле. Это вовсе не значит, что Чехов пренебрегает подробностями. Напротив, подробности подчас даже кажутся необязательными. Они не принадлежат внешнему действию, которое при классическом изложении событий составляло интригу, движущуюся к определенному финалу.

Чехов не нуждается в интриге и «действии», понимаемом драматически. Он стремится ловить движение человеческих существ, их противоречия, и его повествовательные приемы не направлены на точное воспроизведение обстоятельств или персонажа, застывшего без движения. Он не перестает искать органические связи, в результате которых человек действительно меняется...»

Перечитывая Чехова, П. де Лескюр всякий раз «поражается» тому, «как свободно писатель обращается с фактами». «Главное достоинство» Чехова, подчеркивает в заключение П. де Лескюр, в том, что Чехов никогда «не мерил других по себе, но предоставлял каждому жить по-своему».

Развивая эту мысль в связи с появлением 16-го тома (произведения 1895 г.), П. де Лескюр в статье «Чехов-спутник» («France Nouvelle». 1962. № 873. С. 25) отмечал, что, знакомясь с этими произведениями, «читатель вновь обретает в Чехове спутника, который разделит с ним будни; спутника, который умеет выразить то, о чем, не будучи писателем и художником, может задуматься и захотеть сказать каждый просто как человек. Каждый может в один прекрасный вечер оказаться лицом к лицу с собственной посредственностью и, видя несправедливость, глупую или сознательную жестокость, осознать, что его возмущение бессильно. Чтение Чехова сообщает нам трезвую ясность ума, которая вовсе не является признаком равнодушия или неуважения к людям, но, учитывая мерки этих людей и наши собственные мерки, отводит нам соответствующее место в том великом потоке мира, где сливаются контрасты и противоречия жизни».

Марсель Брион, литературный обозреватель «Les Nouvelles Littéraires» (1963. № 1862. С. 5) в рецензии на последний, 18-й том сочинений Чехова (произведения 1898—1903 гг.) об искусстве Чехова-новеллиста пишет: «Чехов, который поначалу намеревался только рассказывать забавные и колоритные анекдоты или воссоздавать, следуя методу французских натуралистов, «некий кусок жизни», вскоре понял, что новелла дает великолепную возможность проникнуть в тайну личности. Он отвернулся от документа, столь дорогого Золя, чтобы погрузиться в те промежуточные состояния сознания, в те безграничные сферы необъяснимого, неведомого, которые окружают самое заурядное, на первый взгляд, существование. И тут открылись бездны неудовлетворенности и скуки в неосуществившихся судьбах всех этих провинциалов и сельских жителей, снедаемых меланхолией безделья, неспособностью сделать усилие, болезненной апатией, описанной также в «Обломове» Гончарова, которого надо бы переиздать <...> «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «В овраге», «У. знакомых» относятся к самым замечательным рассказам Чехова, вызывающим всеобщее восхищение. Здесь искусство рассказчика достигает совершенства формы, повествование соткано из умолчаний, недоговоренностей, сомнений в своем праве на предполагаемую исповедь и уж тем более на насильственное проникновение в сокровенные тайны. Великолепное искусство Чехова, построенное на полутонах, намеках, столь же быстро снимаемых, сколь они брошены, на размытых линиях, обволакивает сюжет и героя, проникает в него — это своего рода осмос, не имеющий ничего общего с тем, что именуется психологическим анализом; на мой взгляд это скорее некая магическая операция, совершаемая в тигле алхимика, где из разных элементов возникает единый сплав».

В 60-е годы Чехову-новеллисту было посвящено всего лишь одно тематическое исследование — Пьера Роллана «Чехов и тоска по счастью» (Europe. 1963. № 407).

Во введении П. Роллан отмечает, что после великих чеховских пьес французская публика проявляет известное недоверие к якобы «второстепенному» для Чехова жанру новеллы. Он объясняет это недоверие страхом, «как бы наполняющее новеллу разнообразие жизни не разорвало кокон, образовавшими вокруг театра «душевной смуты». И так действительно и происходит, ибо разнообразие жизни выявляет все проблемы, которые ставило перед Чеховым его время и, в частности, проблему счастья в обществе, зиждящемся на презрении к человеку» (с. 139).

П. Роллан не видит существенной разницы между театром Чехова и его новеллистикой. «Тональность, темы, персонажи тяготеют к созданию единого впечатления», достигаемого «очарованием, магией, которые исподволь овладевают сердцем и умом читателя, в театре все это именуется «подтекстом»» (с. 142).

Этот «подтекст», по мнению П. Роллана, не менее ощутим и в новелле, где сила Чехова не в сентиментальности, а в жизненных наблюдениях и «выношенной уверенности в постыдной и тупой несправедливости» окружающего. «Именно отсюда идет «подтекст» его рассказов. Своей способностью взволновать читателя Чехов обязан знанию человеческого сердца, знанию своих современников, своему дару сообщать им жизнь, передать присущие им особенности языка, дурные привычки, навязчивые идеи, слабости, обязан ясному пониманию того, чего не хватает этим людям для счастья» (с. 143).

Рассматривая большие рассказы Чехова, в частности «Огни», «Гусев», «Дом с мезонином», П. Роллан прежде всего отмечает, что «Чехову присуща способность великих писателей отождествлять себя с каждым человеком». Ему представляется, что есть, к примеру, «ничто невероятное в подобном самоотождествлении автора с Гусевым, человеком-вещью, приемлющим такое свое существование. В этой новелле подтекст явен. И он отнюдь не связан с душевной смутой. Чеховское очарование во всем диапазоне — от лиризма, окрашенного грустью, до ярости — это очарование реализма и человечности» (с. 144).

Поздние рассказы, Такие, как «Ионыч» (где, по мнению П. Роллана, Чехов «создает современный романтизм»), «Крыжовник», «О любви», «В родном углу», «У знакомых», «Случай из практики», позволяют судить об эволюции Чехова. Хотя Чехов убежден, что в условиях русского общества, где попирается человеческое достоинство, счастье невозможно, он все более и более верит, «что счастье должно существовать на земле и что люди способны этого добиться» (с. 145)... В «тоске по потустороннему» Чехов смысла не видит. «Это бесплодная мистика <...> Если некоторых из его героев постигает неудача, если они падают, не дойдя до цели, их поиски не бессмысленны, не напрасны; другие довершат их. Отсюда та пронзительная тоска по счастью во всем творчестве Чехова — нежная тоска и страстное желание, ожидание — то смутное, то нетерпеливое; от этого ожидания волнуется даже трава в степи. Тон Чехова не пессимистичен, даже не скептичен; он проникнут трепетом, слова излучают смысл, выходящий за их строгие рамки, — это и создает подтекст» (с. 147).

По мнению П. Роллана, в последних рассказах Чехова до такой степени усиливается «это нетерпение и зарождающийся энтузиазм, что Чехову случается проявить безжалостность по отношению к тем, кто отстает» (например, в рассказе «У знакомых»). П. Роллан напоминает в заключение известное свидетельство Елпатьевского об оживлении интереса Чехова к политическим событиям в стране в начале века.

Чехову посвящено несколько диссертаций: Дюралдин Гассана — «Сатирический элемент в ранних рассказах Антона Чехова» (защищена в университете Париж X-Нантер в 1971 г.); Вероники Лосской («Чехов и А.С. Суворин», защищена в университете Париж-Сорбонна). Работы эти не опубликованы.

Новые научные исследования прозы Чехова появились только на рубеже 80-х годов.

Одна из работ — «К истокам чеховского лиризма: псевдоромантизм, антиромантизм и романтизм в изображении природы (1880—1883)», принадлежащая автору этих строк, — увидела свет не во Франции, а в США, в 1980 г., в журнале «Canadian-Américan Slavic Studies», в номере, посвященном русскому романтизму (т. 14, № 2, с. 149—196). Прослеживая шаг за шагом зарождение лиризма в изображении природы у Чехова, автор пишет о важной роли в этом процессе романтической традиции. Чехов не только не отметал и не презирал ее в целом, но, напротив, учился у нее. Посмеиваясь над ее устаревшими формами, подражая им или пародируя их, дабы доказать себе самому непригодность этих форм, попадая подчас в их ловушки, Чехов сумел также воспользоваться по-новому романтическими приемами. Мало-помалу Чехов выработал «собственные принципы изображения природы — плод долгих раздумий и терпеливых поисков. Эти принципы не укладываются ни в какие «измы». Тем не менее в годы ученья он пролагал свой путь, опираясь, как на лучшее в романтическом наследии, так и на наследие реализма» (с. 196).

Наконец, в исследовании «Антон Чехов и Герберт Спенсер», недавно опубликованном в т. 54 «Revue des Etudes Slaves» (вып. 1—2, с. 177—193), Меланж Пьер Паскаль, автор этих строк, анализирует первое соприкосновение Чехова с философией Герберта Спенсера, главным образом, по его книге «Об интеллектуальном, нравственном и физическом воспитании». По мнению автора, чтение этой книги, которое, как показывает переписка, может быть приурочено к началу февраля 1883 г., оказало на формирование взглядов молодого Чехова более сильное влияние, чем полагали до сих пор. Прежде всего в этом чтении он подчеркнул «философское обоснование двойной ориентации собственной жизни» (с. 185) — художественной и научной. Утверждая, что Чехов откликнулся на мысли Спенсера как свидетель своей эпохи, автор работы показывает, как чтение трудов Спенсера отразилось на формировании чеховских идей в области воспитания и на его постоянной заботе о самовоспитании. В феврале и марте 1883 г. в письмах впервые появляются слова «воспитанность» и «невоспитанность», а по таким текстам, как «Что лучше? (Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)», «Умный дворник», «Случай с классиком», «Дочь Альбиона», видно, что Чехов следил за спорами, которые велись в это время о воспитании и женском вопросе, и в скрытой форме принимал в них участие. Из этого анализа вытекает, что Антоша Чехонте не только «не всегда был безыдейным писателем», как любят иногда доказывать, но напротив, был глубоко втянут в социокультурные дебаты своей эпохи и стремился занять определенную позицию, пусть даже с помощью ничтожнейшего из своих «пустячков» (с. 192).

В рассматриваемый нами период определенное влияние на восприятие рассказов Чехова имели переводы иностранных книг и переиздания уже известных французскому читателю работ.

Книга Э. Триоле «История Антона Чехова», вышедшая в свет в 1954 г., была переиздана в 1968 г.15, труд Л. Шестова «Творчество из ничего» (1-е изд. 1931 г.) переиздан в 1966 г.16 В 1962 г. появилась на французском языке книга И. Эренбурга «Перечитывая Чехова», впервые опубликованная в СССР в 1960 г.17

В заключение обзора критики чеховской художественной прозы предлагаем читателю отрывки из работы Жана Бонамура, профессора Сорбонны18.

«Роман находится сейчас в упадке, и взлет новеллы объясняется, без сомнения, обновлением проблематики, которая становится скорее экзистенциальной, чем социальной.

Творчество Чехова, разумеется, не поддается классификации, которая, как правило, всегда произвольна. В том, что его прозе присущи сатирические элементы и осуждение социальных пороков, сомневаться нельзя. Современники также признавали глубокую актуальность чеховских произведений».

Как пример актуальности Чехова для своего времени Ж. Бонамур приводит известный отзыв Короленко, который сравнивал Чехова с кучером Дениской в «Степи»19.

«Со многих точек зрения новеллы Чехова вписываются в романическую традицию, — продолжает Ж. Бонамур. — Художественное исследование психологии на основе повседневной жизни у Чехова может напомнить Гоголя, Гончарова и Толстого. Техника гармонического соединения автономных глав, очень отчетливо проявившаяся в «Степи», отсылает нас к пушкинской традиции. Кроме того, неоднократно отмечалось уже, что темы его рассказов могли бы составить интригу романа (можно, например, вообразить Тургенева, взявшегося за тему «Дама с собачкой»).

Поэтому тем более удивительно, что он выбрал именно форму рассказа. Рассказ его прежде всего — атмосфера, атмосфера типично чеховская, которую создают кропотливые наблюдения и сдержанное сочувствие автора к изображаемым людям. Если чеховские персонажи и не обладают ярко выраженной индивидуальностью, то это объясняется тем, что на них лежит печать единого авторского взгляда на самую жизнь — мир, произвольно разделенный на обособленные отрезки индивидуальными точками зрения. Профессор из «Скучной истории», врач из «Палаты № 6» следуют по пути, повторить который приглашается и читатель. Никогда еще до Чехова литература не порывала так резко с исключительностью: его рассказ превращает анекдот в трагедию, а трагедию в анекдот, на уровне невидимой нити, которая объединяет людей и все развитие действия. Невозможность коммуникации, стоящая в центре большинства произведений, есть не что иное, как движение жизни, которое разводит в разные стороны индивидуальное сознание, как морское течение — корабли. Строгий выбор деталей — знаменитая чеховская краткость — фиксирует самые тонкие эмоциональные реакции человека, ощущающего себя в неразрывном единстве с окружающей обстановкой. Судьбы персонажей не есть результат их сознательной воли, но сама конструкция рассказа, с помощью музыкальной системы контрапунктов стягивает их воедино в повествовании. Толстой сравнивал манеру Чехова с искусством импрессионистов (мысль о мазках, которые на первый взгляд никак не связаны между собой, но, если отойти от картины, создают целостное впечатление»20.

В течение периода, который освещается в нашем обзоре, некоторые французские медики почувствовали интерес к личности и творчеству своего собрата. Ранее была известна работа доктора Бернара-Анри Дюкло — его медицинская диссертация: «Чехов, писатель и врач» (1927) (См.: ЛН, т. 68, с. 718—719). Теперь, спустя 35 лет, доктор Дебре Квентин Ритцен опубликовал в 1962 г. с предисловием профессора Пастера Валери-Радо новую работу о Чехове-враче21.

К сожалению, эта работа поверхностна. Рядом с содержательными оценками в ней масса банальностей, тонущих в многословии и слишком много безапелляционных утверждений типа: ««Безотцовщина», написанная в 1881 г., впоследствии была заброшена» (с. 52); «Чехов никогда не читал ни Лаврова, ни Михайловского, ни Бакунина» (с. 31); «До 1888 г. Чехов много пишет для денег, не задумываясь, а потом переходит к более строгому отбору» (с. 32).

Квентин Ритцен сосредоточивает внимание на темах: «Степь», как основополагающее начало, где Чехов обретает себя как писатель»; «травмирующее детство», которое могло бы послужить извинением Чехову, если бы он стал шалопаем»; «...поиски человеческого достоинства — упрямая реакция его требовательной натуры <...> ибо он «кожей» ощущает необходимость обуздать инстинкт и завоевать свободу»; «биологическое видение мира» по Литтре и др.

«Медицина — лучший просветитель человека, — пишет Квентин Ритцен, — привела Чехова к скептицизму монтеневского толка, позволив ему спокойно противостоять царской тирании, толстовской доктрине, обману наивно-великодушных идей, мифологизации смысла истории и революционным излишествам, побуждая, напротив, на пять-десять лет раньше, верить в постепенный прогресс, который породит знание, грамотность, «пар и электричество» (с. 23).

Говоря о рассказах, подписанных А. Чехонте, Ритцен находит в комическом начале Чехова много общего с Диккенсом. Самые сатирические рассказы, по его мнению, разоблачают, «как правило, нищету, невежество, несправедливость, абсурдность человеческого удела». Так, Ритцен считает, что «стиль чеховского «В суде» предвосхищает Кафку. Чехов подводит к мысли, что зло не сводится к пороку социальной системы, что оно глубоко заложено в самом человеке. И эта тема усилит в Чехове, которому чуждо понятие искупления, пессимистическую сторону, наиболее явную, наиболее освещенную его творчеством... оптимизм же его раскроется мало-помалу на протяжении его жизни в сдержанной, робкой вере в далекий прогресс» (с. 37).

Для Квентина Ритцена молодой Чехов «не только поверхностный комический автор. Уже тогда началась эволюция, приведшая его впоследствии к величайшей глубине, но эта глубина сбивает с толку, ибо никакая мораль и никакая эстетика ее не определяют. Если она и открывает неожиданные горизонты, то ничто в ней не выдвигается на первый план. Это дело читателя».

Восхищаясь тонким психологизмом Чехова, Ритцен замечает, что если бы надо было назвать, как это иногда делается, в честь Чехова болезнь, то его имя следовало бы дать «износу души»22, к которому приводит жизнь, и лекарство от этой болезни. Он мучительно искал всю жизнь, можно сказать, что он осознавал ее и с юных лет исследовал во всех формах — душевную неудовлетворенность, «увязание в буднях», «страх некоммуникабельности». Самым чудовищным образом «проклятие этой болезни сказалось в «истории увядания Иванова»» (с. 53).

В дальнейшем Ритцен несколько раз возвращается к философской позиции Чехова и указывает на ее сходство с философскими взглядами Клода Бернара (Чехов мог бы вместе с Клодом Бернаром сказать: «я занимаюсь только вторичными причинами» — с. 107). Он пишет также об «эволюционизме» Чехова: «сделав из прошлого «tabula rasa», Чехов испытал соблазн абсурда, но смог преодолеть этот ложный вывод — навязчивый плод слепых человеческих поисков, ибо доктор Чехов нашел намек на разрешение этой необъятной проблемы, единственной темы искусства — человек перед загадкой жизни — в научных достижениях XIX в. Он осознал страшный секрет, вырванный у земли Ламарком и Дарвином <...> глубочайшую истину, которая помогает нам понять самих себя больше, чем любая философия, понять эволюцию всего живого» (с. 111). И эта идея, по Ритцену, на закате жизни овладевает Чеховым «почти до навязчивости и вплетается в большинство его произведений».

Эссе Квентина Ритцена получило положительный отклик в рецензии Жильбера Сиго в газете «Preuves» (1962. № 134. С. 86—88) и вызвало резкую критику Клода-Мишеля Клюни в «Lettres Françaises» (1962. № 1229).

В числе медицинских исследований, написанных в последнее десятилетие, — диссертации молодых авторов. Так же как и их предшественники Анри Бернар Дюкло и Квентин Ритцен — они восхищаются Чеховым-медиком, его гуманизмом, и видят в нем пример, достойный подражания.

Медицинская диссертация «Больные и врачи в творчестве Антона Чехова», опубликованная в 1963 г. доктором Мари-Клод Шабра в Тулузе23, — исследование, которое до сих пор остается несправедливо забытым.

Размышляя о сложности взаимоотношений между литературой и медициной, об «очарованности» Чеховым его современников и следующих поколений, доктор Шабра задавалась вопросом, не проистекают ли его необыкновенные качества «дар сурового и объективного аналитика, потрясающая интуиция в понимании людей, — из его медицинского опыта». Опыта, который представляется ей «наиболее значительным для писателя, и верно, что медицинская профессия — одна из тех, которые более всего овладевают человеком, создают его, меняют психологически и социально».

Прочтя все, что было опубликовано из произведений Чехова и о нем на французском языке до 1962 г., доктор Шабра заметила, что не существует исследования, посвященного «основному источнику чеховского искусства, которое одновременно объясняет и обусловливает его — его опыту медика»; также не оказалось и работы, посвященной другой стороне этого опыта: во всем его творчестве присутствуют медики и больные» (с. 10).

Задача доктора Шабра — показать, что сила и значительность творчества Чехова восходят к его личному, человеческому опыту.

Первое, что вполне очевидно для нее: прежде чем решить посвятить себя медицине, «Чехов уже обладает всеми качествами врача». Мельчайшие подробности его жизни убеждают ее в том, что он «прежде всего» и «в основном» врач.

Первая часть первой главы («Медицинский опыт Чехова») не содержит в себе нового материала — в ней есть даже неточности. Но здесь интересны ее строки о путешествии Чехова на Сахалин как об эпизоде, сыгравшем в его жизни такую огромную роль потому, что и здесь он прежде всего был медик, рассказывающий об увиденном на Сахалине беспристрастно, с чувством меры, с профессиональностью научного обозревателя, которым он был <...> Этот репортаж, — продолжает она, — тем более потрясает, что не содержит никакой жалостливой или сентиментальной ноты: он написан с сухостью и сдержанностью судебного протокола» (с. 20).

Вторую главу («Болезнь Антона Чехова») доктор Шабра посвящает медицинскому опыту, пережитому самим Чеховым. «Мы не сможем досконально проанализировать, — замечает она, — привнесение этого опыта в творчество, не учитывая другой аспект: то, что Чехов сам страдал как больной». Недостаток сна в детстве, перитонит, последовавшая за этим кишечная недостаточность, антисанитария первых московских квартир, первое кровохарканье, расстройство пищеварения, которое усугубляло легочное заболевание, и т. д. Так же скрупулезно доктор Шабра отмечает все изменения характера Чехова, возникавшие с течением болезни: различные проявления астении, нервное состояние — предвестник нового ухудшения здоровья, «жажду жизни» и «разочарование» туберкулезного больного (с. 31).

В главе третьей («Больные в творчестве Чехова») доктор Шабра указывает на существенность того факта, что «в произведении, где действует масса персонажей, значительное место уделяется больным и болезням». Вместе с тем, она отвергает чрезмерные сообщения Осипа Лурье, который во всех без исключения героях Чехова склонен видеть неврастеников, больных и сумасшедших.

Доктор Шабра не стремится составить перечень болезненных натур и симптомов, порождаемых наследственностью, но она безусловно в состоянии написать «историю болезни каждого персонажа», что считал возможным и доктор Дюкло. Более важным ей представляется анализ некоторых из этих полных клинических описаний болезни у чеховских героев, подлинность которых тем более поразительна, что они сделаны с помощью коротких и смелых заметок (с. 39).

Доктор Шабра полностью соглашается с доктором Дюкло и ссылается на его труд «Антон Чехов, врач и писатель». Чехов, утверждал Дюкло, описывает своих героев как врач — но отмечает лишь отдельные симптомы, необходимые для диагноза, — и как писатель: «стараясь изгнать из своих произведений всякую дидактику, избегает приводить диагнозы болезни и чаще всего заменяет медицинскую терминологию выражениями, почерпнутыми из бытовой речи» (см. ЛН, т. 68, 719).

Однако для читателя-медика, — замечает она, — очень просто выявить этот диагноз, даже если Чехов не дает подробной информации. Например, в «Степи» Чехов просто замечает, что у Васи был отекший подбородок, т. к. он работал на спичечной фабрике — и врачу ясно, что Вася страдает от «омертвения челюсти из-за белого фосфора». Читателю-медику также очевидно, что повествование в рассказе «Архиерей» разворачивается как раз во время последней недели тифозной горячки, от которой умирает преосвященный Петр.

Однако эта легкость определения диагноза, поставленного Чеховым, не является для доктора Шабра самым существенным. «Существенно», по ее мнению, то, что, когда Чехов описывает больного, его больше всего интересует правда переживаний человека, его страх и великое удивление перед смертью, «постоянное внутреннее беспокойство, усиленное близостью смерти (с. 41). Наиболее часто Чехов описывает туберкулез. В рассказе «Невеста», в состоянии Саши, пишет доктор Шабра, с «душераздирающей ясностью» видны признаки болезни самого Чехова.

Менее удачными ей представляются описания других болезней — а именно психических заболеваний. Она согласна с доктором Дюкло, который находит, что описание душевной болезни Громова или героя «Черного монаха» «слишком романтично». Однако ей представляется правдивым изображение нервной депрессии у Иванова. «Здесь, — замечает она, — Чехов доказывает и «медицинское» и «поэтическое» чувство реальности».

В главе четвертой («Врачи в творчестве Чехова») доктор Шабра пишет, что Чехов «провел свою жизнь медика, наблюдая за людьми». Его творчество представляется доктору Шабра «гигантской фреской — то жестоко трезвой, то печально нежной — русского общества». Он описывает здесь весь народ с его тоской, слабостями, тщеславием, невзгодами — простых людей и известных артистов, интеллигентов, но особое внимание, как она считает, писатель уделяет медикам. Для чего же он это делает? Разумеется, не для того, чтобы рассказать о себе, но потому, что в современном ему обществе медики заняли место священников. В обществе, «близком к гибели», — а именно в таком положении находилось русское общество конца XIX в. — врачи стали «волшебниками, к которым люди обращались с вопросами». «Эти свидетели русской жизни — конкретной, разнообразной, — такой, какой Чехов нам ее представил, — открывают нам те ее аспекты, с которыми они имели преимущество находиться в тесном контакте» (с. 51).

Доктор Шабра анализирует некоторые образы врачей, нисколько не идеализированных Чеховым: это Дымов, Самойленко, Дорн, Чебутыкин, Трилецкий, Устинович, Львов, и конечно, Астров, «одна из самых привлекательных фигур в творчестве Чехова». Из отсутствующих в этой работе мы бы назвали Ионыча.

В этих персонажах ее поражают два момента. Первый — что среди них нет ни одного, к которому автор «не был бы втайне привязан». И это касается даже наименее симпатичных героев-врачей. Второй — что Чехов часто доверяет врачам выражение собственных мыслей: «Если есть падший или заблудший, то всегда на долю врача выпадает миссия спасти его, или вынести заключение, или расставить все по своим местам своим здравым и справедливым суждением о ситуациях и участниках» (с. 60).

В главе пятой («Медик и социальная проблема — свидетельство Чехова о современном ему обществе») доктор Шабра обнаруживает свою осведомленность в вопросах санитарного состояния российских заводов и фабрик конца прошлого века и уделяет особое внимание эпизодам в произведениях Чехова, которые характеризуют условия и гигиену труда того времени.

Доктор Шабра считает, что на тревожный вопрос «Что делать?», который ставят все персонажи Чехова, врачи отвечают, рисуя «достаточно отчетливую картину социального состояния России конца XIX в. <...> а это не что иное, как свидетельство самого Чехова об обществе своей эпохи» (с. 70). Это свидетельство очень ценно для нее, т. к. «в уста этих врачей, вынужденных благодаря своей профессии проникать во все слои общества, Чехов вкладывает не суждения — он никогда не выступает в качестве мыслителя, а трезвые констатации, поразительное понимание неизлечимой болезни, от которой умрет это общество». Доктор Шабра анализирует торжество косности и бюрократизма в больницах, заклейменное Чеховым в «Палате № 6», моральное и физическое убожество крестьян в «Моей жизни», приводит примеры убогости, невежества», «футлярности» в рассказах «В родном углу», «Человек в футляре» и т. д.