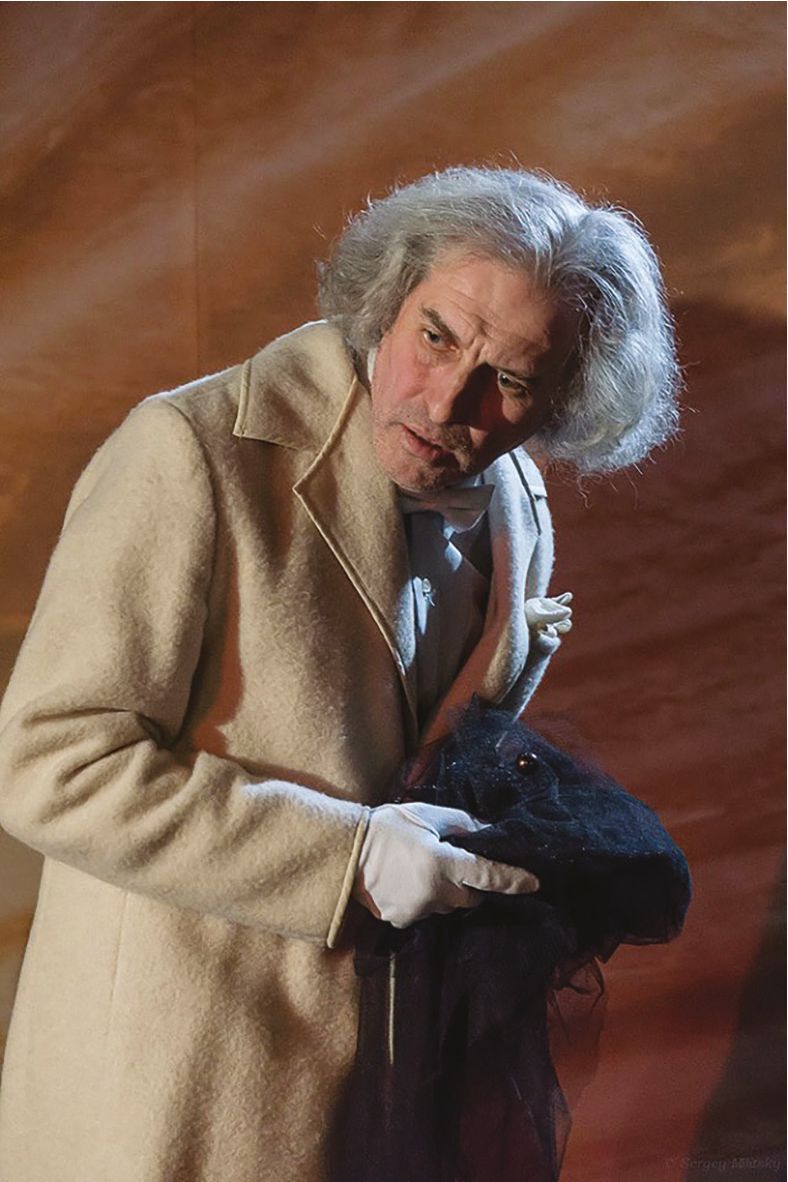

Перезагрузка в нынешних «Вишневых садах» касается самых разных персонажей, заявленных в списке действующих лиц пьесы, как в первой части этого перечня, так и во второй, где перечислены имена персонажей второго плана. Режиссеры уточняют место каждого героя спектакля, порой меняя привычную для нас, классическую иерархию. Так, например, словно меняются местами брат и сестра Гаевы в спектакле La'Театра. Артист Владимир Стеклов в роли Гаева, возможно, на правах старшего брата героини, проведшего в имении с вишневым садом безвыездно, в отличие от нее, всю жизнь с рождения по настоящее время, берет на себя ведущую роль в их тандеме (притом, что актриса Анна Дубровская прекрасно справляется со своей моложавой Раневской, не утратившей «легкого дыхания»). Возможно, за годы ее пребывания в Париже он привык чувствовать себя единственным хозяином в доме. Гаев необычайно подвижен, реактивен, раздражителен и ироничен, нетерпим к обитателям имения, будь то домочадцы, слуги или гости. Но он и больше других страдает по поводу возможной утраты дома и сада, то и дело прикладываясь к рюмке, чтобы забыть об этом, хотя так же закрывает глаза на неотвратимое будущее, как и сестра. В сцене возвращения с торгов режиссер спектакля Вадим Дубровицкий именно ему доверяет издать истошный крик отчаяния, который когда-то в этой сцене таганковского «Вишневого сада» Анатолия Эфроса издавала Алла Демидова в роли Раневской. Моментами казалось, что важнее не то, что он — брат Любови Андреевны, а что она — сестра Гаева. Для Стеклова эта роль стала бенефисной. С его Гаевым во многом связана одна из главных тем этого спектакля — драма и комедия быстро проходящей жизни.

А вот другой пример: впервые в истории постановок «Вишневого сада» не Лопахин по своей воле ушел от предложения Варе в последнем действии, а наоборот, она не позволила состояться этому объяснению. По существу, Варя отказала равнодушному, циничному, жестокому человеку, причем в весьма резкой форме и не выходя за рамки текста роли. Это произошло в Международной Чеховской лаборатории. Варю «перезагрузила» актриса Анастасия Сафронова.

Совершенно разные Лопахины в совершенно непохожих спектаклях тоже по-своему перезагружены — предприниматели, совершившие с их точки зрения вынужденный, но бесчеловечный поступок, перестали раскаиваться, лишив своего героя чувства вины, упростили его. Вопреки мнению Чехова, считавшего, что «купца должен играть только Конст<антин> Серг<еевич>. Ведь это не купец в полном смысле этого слова, надо сие понимать» [П XI, 289]. Сегодня несхожие между собой Лопахины — и милейший парень с обаятельной, обезоруживающей улыбкой (Сергей Загребнев), и настоящий мачо, элегантный и обходительный (Владимир Епифанцев), и самовлюбленный, обольстительный красавец (Данила Козловский), — купив старое имение с вишневым садом, чтобы его разрушить и на этом месте построить рентабельные дачи, лишив владельцев крова над головой и прошлого, ни одной минуты не пожалели о содеянном. Здесь можно говорить и о «недозагрузке» (об отношении к этому персонажу пьесы самого автора и по поводу сценических вариаций темы Лопахина см.: [Холодова 2011]).

Особенно заметна перезагрузка в отношении персонажей второй половины списка действующих лиц. Такое впечатление, что за десятилетия сценических прочтений с ролями первого плана уже прояснили все, что было можно. Все позитивные и негативные свойства героев, недостатки и достоинства, грехи и драмы. Зрители разных поколений их осуждали и им сочувствовали, понимали их, как самих себя, и отказывались понимать... Кажется, с ними, и прежде всего с Раневской, уже все ясно. Добавим: пока все ясно, почти все. Во всяком случае, больше, чем с другими обитателями чеховской пьесы. Однажды рецензент придумал заголовок, перефразировав поговорку: «Сад рубят, щепки летят». Для режиссеров сегодня очевидно — летят не щепки, а люди, личности. В 10-е годы XXI века они с особым вниманием и интересом относятся к персонажам второго плана. Актеры и вслед за ними зрители рассматривают их через увеличительное стекло.

Вот, например, Епиходовы. Сегодня они не просто «смешные» люди. За текстом этой роли кроются разные знаковые фигуры. К примеру, в Епиходове La'Театра (Петр Белышков) подчеркнуто его безличие. То он притворяется Прохожим и пугает, пока его не узнают и не разоблачат. То на вечеринке в третьем действии заменяет и пародирует Шарлотту, стимулируя других на переодевания. Они обмениваются костюмами, участвуя в игре «один в один»; так, Раневская и Петя оказываются в одинаковых студенческих тужурках. Епиходов здесь человек-розыгрыш, он может быть или стать кем угодно.

Антон Бебин в роли Епиходова — трогательный конторщик, а к концу пьесы он уже один из будущих арендаторов дачного участка из тех, что возникнут на месте вырубленного вишневого сада. Он появляется неожиданно в солидной бородке и в шляпе с Дуняшей под руку, спокойный и благополучный. Маленький человек на наших глазах становится большим обывателем, получив работу у Лопахина («Я его нанял».). Вот она, жизнь «после вишневого сада».

В той же Чеховской лаборатории непохожего Епиходова играет другой актер — Евгений Любимов. Это «странный человек», которому подходит прозвище «22 несчастья». Он странен (неуклюж, бестолков, неадекватен) не только внутренне, но и в пластике, внешних реакциях. Он странен от рождения, да к тому же еще начитался всяких непонятных для него книжек типа Бокля. Наблюдая за сценическим поведением этого самобытного актера, вспоминаешь о театральных исканиях Мейерхольда, о его работе над спектаклем по водевилям Чехова «33 обморока», об увлечениях комедией дель арте режиссеров-авангардистов первых десятилетий прошлого столетия. И думаешь о том, насколько этот персонаж последней пьесы Чехова связан с новаторскими поисками искусства XX века.

В петербургском Малом драматическом театре Сергей Курышев в конторщике Епиходове увидел интеллигента, возможно, в первом поколении, с нередко присущими этой породе людей рассеянностью, угловатостью, стеснительностью, которые другим персонажам пьесы могут казаться странностями. Этот Епиходов не только слышал о Бокле, он наверняка читал его кишу «История цивилизации в Англии» и много в ней понял. С букетом в руках для Дуняши он не смешон, а доверчив. Можно было бы написать портрет актера Курышева в ролях очень разных чеховских интеллигентов: Войницкого, барона Тузенбаха... и Епиходова.

Даже самый последний персонаж пьесы с именем «молодой лакей» Яша, которого Варя называет «подлецом» и «бесстыдником», а старый лакей Фирс «недотепой», в Чеховской лаборатории в исполнении Данила Лавренова не только «тоже требует себе порцию, просто ужас» (из рассказа Ани про парижскую жизнь), но требует и особого внимания к себе зрителей и обитателей имения Раневской. Надо сказать, что неожиданно яркая игра актера то забавляла, то отвлекала от основного действия. Так как исполнитель — человек одаренный и образованный, я, будучи в некотором недоумении от прочтения роли, попросила его объясниться по поводу его Яши. Данил сказал, что сделает это с удовольствием. Вот часть его рассуждений.

«На первой же репетиции с Виктором Владимировичем (режиссер В.В. Гульченко. — Г.Х.) стало понятно, что привычного Яши быть не может. Не мог Чехов впрямую, в лоб, иллюстративно, по-прокурорски однозначно написать «грядущего хама». А ведь играют его чаще всего именно так — как персонажа Островского, в лучшем случае.

«О, грехи мои», — исповедуется Раневская. Я думаю, что судьба Яши — один из ее грехов. Это ведь она, не перенеся смерти сына, уехала в Париж, «забыв» двух дочерей, родную и приемную, взяв с собою одного лишь Яшу, семнадцатилетнего дворового мальчика, которого, как и Лопахина, в этом доме «не пускали дальше передней». А ведь он и подать толком не умел, какой из него лакей?! Может быть, он должен был заменить ей сына? Думаю, в его воображении эта подмена произошла.

Эйфелева башня, открытое к Всемирной выставке 1900 года метро, полеты на воздушном шаре, сводящие с ума вкусы и запахи, загадочный и опасный Булонский лес — все это, праздное, шумное, манкое, обрушилось на необразованного деревенского парня. Это жизнь! Мало кто на его месте решил бы иначе. Только вдумайтесь, пять лет Яша прожил в Париже и Ментоне! Эти пять лет — и есть история его духовного растления, если хотите. Растления неограниченной свободой и праздностью.

Вернулись в Россию. Оказывается, никто кроме горничной Дуняши Козоедовой, не принимает в расчет его «парижских заслуг». И Гаев, и Варя, и Аня смотрят на него как на выскочку. Ну хотя бы тень завистливого интереса! Ни-че-го! Его не сторонятся и не избегают — его не замечают. И она, его Хозяйка, здесь тяготится им. И все это видят! Проклятый Дом! Проклятый Сад! Проклятый Фирс! («Хоть бы ты поскорее подох!»)

Фирсовское «Эх ты, недотепа!» ставит точный диагноз Яше. Недо-развитый. Недо-думавший. Недо-шедший до собственного понимания, подменивший главное... Яша — часть этого обреченного Дома, часть Вишневого сада. И он из кожи вон лезет, чтобы доказать этому Дому, этим людям, что тоже не лыком шит. Хотя сам он это свое, пусть неуклюжее, но родство, конечно, не осознает. Задача была — не обелить Яшу, не сделать его страдальцем. Но найти для этого ставшего хрестоматийным чудовища объяснение, его логику и его мир».

Особое внимание приковывает в спектаклях последних лет старый лакей Фирс, предпоследний в списке действующих лиц с именами, после него — только молодой лакей Яша.

В La'Театре на эту роль приглашается Станислав Любшин. Не просто один из лучших актеров старшего поколения, давно посвятивший себя мхатовской сцене, но, возможно, самый глубокий чеховский актер нашего времени, о чем свидетельствовали, в первую очередь, фильмы по прозе Чехова: «Моя жизнь», «Три года», «Черный монах». «Чеховскими» ролями, наверное, можно считать и вампиловского Шаманова из «Прошлым летом в Чулимске» (в давнем спектакле Ермоловского театра), и володинского Ильина из фильма «Пять вечеров».

Мы уже не раз сталкивались со «звездными» назначениями на роль чеховского старика. И Ильинский, и Гафт, и Броневой... Но это всегда был выбор актера из труппы театра. В данном случае избирался режиссером претендент не из конкретного театрального коллектива, а из всего актерского сообщества.

В роли Фирса Любшин не демонстрирует, на первый взгляд, какого-либо определенного решения. Остается в своем хорошо знакомом облике последних лет: седые волосы до плеч, довольно моложавое лицо, мало изменившееся с годами. Он не играет возраст: не меняет пластику движения и жеста (разве что немного), не пользуется услугами грима, не состаривает голос. (Именно так приходилось делать нестарому еще Гафту, исполнявшему роль древнерусского старца в первом «Вишневом саде» «Современника», во втором варианте, спустя годы актер в образе Фирса не меняет собственного облика, играя старого лакея-джентльмена.)

Создавалось впечатление, что Любшин вообще ничего не играет, не проявляет никак мудрость самого старшего из персонажей пьесы, его насмешливость, учительство, его особое самоуважение, не старается в нас вызвать жалость или сочувствие, восхищение его редкостной человеческой верностью, постоянством, долготерпением. Актер не изображает ни лакея, ни все повидавшего долгожителя.

Пристально наблюдая за безусловно мыслящим чеховским актером (впрочем, как и за другими исполнителями этого спектакля), трудно было понять, в чем же состоит его актерский замысел. Сам же Любшин, кажется, был не очень-то озабочен сверхзадачей — был крайне естественным, легким, чуть шаркающим, без особой привязанности к кому бы то ни было, даже к Гаеву, и без возраста...

Понятной эта роль Любшина становится ближе к концу спектакля, когда его Фирс, оставленный всеми, запертый, что называется, в четырех стенах, абсолютно одинокий, ложился на узкую кушетку (такой бледный, худой, длинный) и без выражения, просто произносил свою последнюю реплику. Этот краткий монолог собственно и является последними словами всей пьесы, последней предсмертной пьесы Чехова. Ключевой прозвучала фраза: «Жизнь-то прошла, словно и не жил...», — сказанная без пафоса, как констатация факта, как подведение итога. Она производила неожиданно сильное впечатление. Актер в очередной раз проявил совершенное владение языком чеховского подтекста. Возникла мысль о том, что Чехову, возможно, ближе других в пьесе именно Фирс. Ведь драматург прекрасно понимал, как врач и пациент в одном лице, что дни его сочтены, признаваясь в этот период: «пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями». Про себя, наверное, думал, как Фирс: «Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх, ты... недотепа!...». Этими словами и заканчивается, собственно, пьеса «Вишневый сад».

При том, что Чехов был в два раза младше Фирса, он хорошо чувствовал состояние человека, прожившего жизнь и готового стать уходящей натурой. Кроме того, за сорок четыре года Чехов умудрился прожить не одну жизнь: и как большой писатель, и как человек, посвятивший много лет и сил подвижнической и миссионерской деятельности, далеко не только в медицинской сфере. Он и сделал за свою жизнь, и чувствовал себя — на все 87.

Одним из самых важных в «Вишневом саде» Вадима Дубровицкого стал мотив прожитой жизни, драма конца. Символ бренности бытия — поезд, прибывающий и проходящий, ненадолго останавливающийся у здания железнодорожной станции, около которой и происходит действие спектакля. Среди разбросанных детских игрушек есть и движущийся паровозик — копия большого (сценография Владимира Максимова). А когда вишневый сад уже продан, на вечеринке в доме Раневской и Гаева звучит заупокойная мелодия органа. При восклицании подвыпившего Лопахина: «Музыка, играй!», «Музыка, играй отчетливо» — звуки приглушенного органа становятся громче.

В этом не было подавляющей «сумеречности», в которой когда-то несправедливо винили драматурга, не было нагнетания житейского пессимизма. Была попытка поразмышлять вместе с героями чеховской финальной пьесы о бренности бытия, о кратковременности человеческой жизни и ее ценности. Без пафоса и без нарочитой трагедийности. Становилось понятным, почему так нужен был на роль старого Фирса артист Любшин.

Чтобы понять, как строится чеховский спектакль в Чеховской лаборатории, нужно иметь хотя бы некоторое представление о принципах работы режиссера Виктора Гульченко с актерами, которые приходят сюда из разных театров на репетиции и потом на спектакли. Руководитель Лаборатории не просто внедряет в сознание исполнителей свои решения. Это другой, во многом необычный, довольно неожиданный и весьма плодотворный процесс совместного создания образов. Режиссер, как можно понять, обменивается с актером мнениями, соображениями, ассоциациями по поводу искомого персонажа. Почти на равных. В результате постоянные лабораторные зрители (и таких немало) могут наблюдать профессиональный и духовный рост каждого актера, не только от одной чеховской роли к другой, но и в пределах существования и развития одного и того же спектакля, в одной и той же роли. Выпускники разных театральных школ, всевозможных возрастных категорий с опытом работы во множестве московских театров признаются, что с ними никогда раньше таким образом не общались режиссеры.

Игорь Пехович, приглашенный в Чеховскую лабораторию на роль Фирса — ученик Юрия Любимова, таганковец со стажем. Как всегда перед началом репетиций (впрочем, это продолжается и в процессе освоения образа) руководитель проводит многоассоциативную беседу вокруг персонажа, вовлекая участника будущего спектакля в соавторы. Видимо, представив себе не только близкую актеру стилистику школы преставления, но и редкую для представителя актерской профессии склонность к философско-культурологическому мышлению, режиссер «Вишневого сада» предложил Пеховичу воплотить сложносочиненную фантазию на тему чеховского Фирса.

Перед нами возникает худощавый, очень собранный человек небольшого роста, с седыми, густыми, аккуратно подстриженными волосами, прикрывающими шею, в идеальном светлом фраке. Он напряжен, но держится уверенно. Он подчеркнуто сдержан, но при этом естественен с другими, произнося весь полагающийся текст роли. Поначалу его своеобразие выглядело чисто внешним приспособлением: ведь на то он и лакей, чтобы отличаться от тех, кому служит, — вот и отличается от всех обитателей усадьбы Раневской; казалось, он не может позволить себе расслабиться.

Однако по ходу спектакля можно было констатировать, что за его статичностью, непроницаемостью и некоей таинственностью кроется и нечто иное. В исполнении Пеховича образ Фирса, при всем внешнем минимализме, не ограничивался сюжетными и временными пределами. И вряд ли актер психологического направления смог бы удерживать те смыслы, которыми режиссер нагрузил (по их обоюдному согласию) Фирса, не утрачивая при этом внешний графический рисунок роли.

Старейший персонаж не только последней, но всех чеховских пьес наделен в Лаборатории и чертами библейского мудреца, и вечными комплексами человечества с античных и средневековых времен (от Софокла и Шекспира), связанными с кризисом доверия. Не случайно здесь Фирс издает крик прощания с Вишневым садом, который у него прозвучит очень громко и по-оперному трагично. Крик этот — своего рода плач по навсегда утраченному и одновременно — протест против случившегося. Следует еще добавить, что Фирс данного спектакля не произносит в финале положенных ему слов, а, оставшись один, молча натирает полы в наглухо заколоченном доме, мерные его движения воспринимаются как некий своеобразный жизнеутверждающий танец, который и заканчивается плачем-криком.

Одна из центральных, сцена с Прохожим во втором действии происходит не в поле, как у Чехова, скорее, на фоне бескрайней степи, пожелтевшей от солнца (сценография Виктора Гульченко). Сам «голодный россиянин» так и не появляется (его, впрочем, нет ни в одним из последних спектаклей, но нет по-разному). Вместо него звучит чье-то очень громкое дыхание, будто через фонендоскоп. Звучит одновременно и тревожно (замерший страх), и угрожающе (надвигающаяся агрессия). Участники сцены разделены на две группы, расположенные визави. В компании Раневской, Гаева, Лопахина, Ани, Вари, Пети стоит Фирс в позе защитника — выдвинувшись вперед, раскинув руки. Текст озвучен. Реплики Прохожего произносит хор, состоящий из Яши, Дуняши, Епиходова. Ему отвечают тоже хором стоящие за Фирсом. В наше время канул в лету пафос сцены с Прохожим. Сам незнакомец, неожиданно появившийся и назвавший себя «голодным россиянином», — сегодня вполне бытовая ситуация. Перезагрузив сцену, режиссер вернул ей символический смысл. Хоровая форма коллективного диалога напомнила о театральных традициях древнегреческой трагедии. Герой Пеховича при этом столь серьезен и значителен, преисполнен сознания взятой на себя миссии... Ни дать, ни взять библейский Моисей, выводящий евреев из Египта. У другого артиста это могло бы выглядеть нарочито. У него — органично, оправданно. Режиссер выстроил для артиста из другой театральной системы прочную нишу.

Придавая важное значение фигуре Фирса, Гульченко использует сцену из рукописного экземпляра «Вишневого сада», не включенную Чеховым в печатный окончательный вариант пьесы. Причем режиссер рассматривает этот отрывок не просто как жанровый эпизод, не как занятную и страшную историю (точнее, две истории) из жизни молодого Фирса. Старик решил поделиться своими «мемуарами» с Шарлоттой в ответ на ее печальные воспоминания детства и юности. Лабораторному Фирсу возвращается рассказ о том, как его знакомые однажды очень давно «взяли и убили» незнакомого человека из-за того, что «деньги у него были», а он (Фирс), не будучи участником этого преступления, «просидел в остроге года два...». А в другой раз он оказался свидетелем странной находки на дороге: «Дядя прыгнул с телеги... взял куль... а в том куле опять куль. И глядит, а там что-то дрыг! дрыг!». Но если рассказ гувернантки о том, что после смерти родителей-циркачей ее воспитывала «немецкая госпожа», мы хорошо знаем, — он полностью вошел в печатный экземпляр и лишь оказался в другом месте из-за измененной автором пьесы конструкции второго действия, то восстановленные в спектакле слова Фирса, напоминающие исповедь глубокого старика, — это что-то новое и весьма существенное. В этом рассказе Фирса (Пеховича) есть и мистический оттенок, так как он таинственно звучит прямо под занавес, почти в темноте, когда лишь горящая лучина освещает лица двух беседующих. Есть в этом эпизоде и фрейдистский смысл: судя по всему, давние почти детские воспоминания серьезным образом повлияли и на характер, и на восприятие жизни вечного крепостного. И, кроме того, теперь в новом свете видится предшествующая сцена с Прохожим, который невесть откуда взялся и напугал не только Варю. Как сказано выше, Прохожий как таковой не появляется на сцене. А может быть, он и не существует вовсе, а им и нам только кажется, что он существует? А может быть, это психоаналитический фантом, призрак, который всегда с тобой, который с тех самых пор все еще бродит по Европе?..

На самом деле Гульченко коснулся в спектакле двух существенных аспектов современного восприятия «Вишневого сада». С одной стороны, потребность в мифологизации персонажей. С другой, усталость от пьесы. Она уже много лет не сходит со сцены, регулярно ставится заново теми же самыми режиссерами и теми, кто впервые отваживается на это. От нее трудно отвернуться, отвлечься на достаточно длительное время. Она не отпускает, — видимо, слишком тесно связана с нашей жизнью, а наша жизнь с ней. Эту близость предугадал, предопределил Чехов. Нам кажется, что «Вишневый сад» переплетается не только с нашим прошлым, но и с нашим настоящим. А может быть, и с будущим.

«Усталость» от пьесы демонстрируется в последнем акте лабораторного спектакля. Пожалуй, настроение четвертого действия здесь во многом соблюдено. Чехов в ремарке описывает в прошлом уютное, а ныне нежилое помещение, в котором «нет ни занавесей на окнах, ни картин», оставшаяся мебель «сложена в один угол, точно для продаж», упоминается также о сложенных чемоданах и дорожных узлах. И есть еще одна неописательная фраза: «Чувствуется пустота». Вот эту «пустоту» в Чеховской лаборатории транслируют по-своему, заполняя сценическое пространство узкими деревянными помостами на случай дождя и непроходимых луж. Уже в самом финале пьесы перед последними словами забытого Фирса в ремарке говорится о глухом стуке топора по дереву, звучащем «одиноко и грустно». В Лаборатории «одиноко и грустно» звучит шум дождя, и то самое настроение навевают раскрытые черные зонты. Ведь действие перенесено из закрытого — в открытое пространство. Помосты образуют шестиугольник, похожий на старую детскую песочницу. И почти все действующие лица собираются вокруг этого импровизированного сооружения, напоминая какой-то детский сад. Мало кто «входит» и «выходит», большинство не подчиняется распоряжениям драматурга. Актеры словно собрались попросту на читку текста или на игру в текст. Например, Раневская «зовет»: «Варя, оставь все, поди сюда. Иди!». А на самом деле Варя сидит здесь же неподалеку, она не «входит», просто встает со своего места и начинает известный диалог с Лопахиным. При большом стечении персонажей «чувствуется пустота». Никто ни с кем не находит общего языка. Все смешалось в доме Раневской, точнее — во дворе дома. Смешалось и в прямом, и в переносном смысле. Символистские мотивы — с бытовыми деталями. Фирс стоит за окном и его заколачивают ставнями, «распятый» старик всех видит, его — никто. Можно заметить Яшу в неестественном для него притихшем состоянии, стоящего на коленях спиной к зрителям, опершись на сидение стула, в абсурдной для него позе «возвращения блудного сына». И тут же в «песочницу» из дома летят многочисленные разноцветные старые башмаки и галоши, из тех, что ищет и не может найти Петя. Рядом неподвижно сидят сестра и брат Гаевы (Елена Штепенко и Валерий Новиков) с неподвижными лицами и остановившимся взглядом, не мигая смотрят в сторону зала, но не в зал — поверх зрителей, куда-то вдаль, возможно в прошлое, где они остались навсегда. И здесь же другая пара — заземленные Дуняша (Александра Рещикова) и Епиходов, у которых нет прошлого, но зато они устремлены в будущее, в свое собственное, очень конкретное, в отличие от Пети Трофимова, который размечтался о «счастливом» будущем всего человечества. В этой, одной из заключительных, перезагруженных картин лабораторного «Вишневого сада» есть еще немало подробностей. Так выглядит неполный «семейный портрет» вне интерьера обитателей одного гибнущего Вишневого сада.

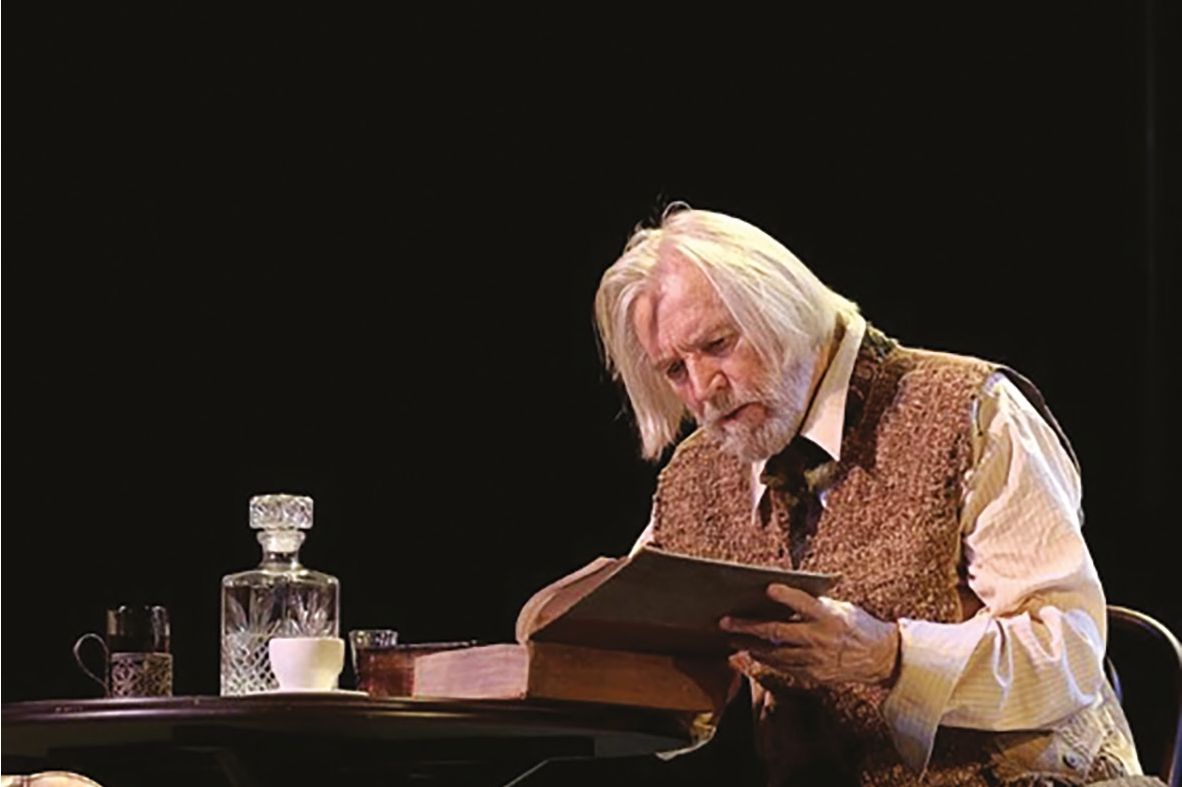

В последнем «Вишневом саде» у режиссера Льва Додина сложились также непростые, совершенно иные отношения с чеховским Фирсом. Незамысловатого вида старик с бородой, в деревенских валенках и изрядно потрепанной некогда нарядной красной с золотом ливрее, не был наделен полномочиями особой близости к автору пьесы и не был снаряжен историко-культурными ассоциациями. Вместе с тем старый лакей был здесь не менее значим. На него возлагалась особая роль: во всяком случае, режиссер использовал в начале такой крупный план, а в финале такой длинный кадр, которых раньше не удостаивался этот старейший участник драматических событий.

Речь пойдет всего лишь о двух, но надолго запомнившихся эпизодах спектакля. Еще до начала пьесы Фирс (Александр Завьялов) выходит на совершенно пустую сцену и произносит текст финального монолога. После этого с колосников опускается большой белый экран, закрывший сцену навсегда, до конца представления. Таким образом, только одному Фирсу предоставляется возможность появиться на подмостках. Словно он то самое ружье, которое должно выстрелить в финале.

В дальнейшем все обитатели спектакля размещаются в проходе между сценой и залом, заняв и ряд зрительских мест в центре зала бильярдным столом, без которого, как известно, не существует Гаев (Игорь Черневич), также выглядящий «аборигеном»: неопрятен и в валенках. И вся мебель дома на снос стоит в проходе: и шкаф, и пианино, и кровать, и кресло-качалка, и многое другое... (сценография Александра Боровского). Так режиссер максимально сближает, перемешивает героев Чехова со зрителями (эта тенденция уже просматривалась в его «Трех сестрах»), будто призывает: «Интеллигенты всех времен, соединяйтесь!». Таковы непростые, несвободные, неудобные, стесненные в пространстве условия игры сегодняшних чеховских персонажей в Малом драматическом.

В процессе спектакля уточняется спорный жанр «Вишневого сада». В конце концов, Шарлотта в неожиданно резком, остро трагикомическом, протестном, на грани нервного срыва исполнении Татьяны Шестаковой уверяет нас в том, что жанр этот — «катастрофа».

Надо сказать, и другие нынешние Шарлотты никого не смешат. Даже одна из лучших комических актрис нашего времени Ольга Волкова выходит в клоунских клетчатых шароварах в La'Театре, кажется, только для того, чтобы подчеркнуть, что ей не до фокусов, не до развлекухи, и окружающим ее тоже. Гувернантка из Чеховской лаборатории (Вероника Патмалникс) очень неожиданно трактует текст роли, считая, видимо, что Шарлотта прежде всего — лирическая героиня, мечтательная женщина не от мира сего с беспросветно драматической судьбой. Но такой, как у Шестаковой, трагической чеховской Шарлотты, кричащей о гибели живого, неповинного ни в чем старого человека, обвиняющей в своих бедах... кого? да всех свидетелей, проходящих мимо, — таких Шарлотт свет рампы раньше не видывал. В известную песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза», которую героиня Шестаковой исполняет по-французски, на языке оригинала, хриплым срывающимся голосом, она вложила весь свой актерский и человеческий темперамент. Эта песенка Шарлотты производила такое же сильное впечатление, как и циничный «испанский» танец, блистательно исполненный Лопахиным-Козловским, вернувшимся с торгов. Он буквально отрывался, реактивно перемещаясь в тесном пространстве между сценой и залом, будто перелетая с места на место, все убыстряя темп. Его темпераментное соло выражало не что иное, как несказанную и нескрываемую радость от удачной сделки, пьяный бесшабашный кайф. Два эти «вставных номера», которые органично вплетаются в спектакль, могли бы украсить шоу политического кабаре.

Находясь в состоянии тотального одиночества, полной бесперспективности, чувствуя себя жертвой всеобщего равнодушия, Шарлотта претендует на роль главной пострадавшей. Здешняя Раневская — замечательная Ксения Раппопорт, похоже, находится в состоянии постоянной депрессии, начавшейся уже давно, когда погиб ее сын Гриша. Она никогда не снимает черного платья и оживляется, увидев на большом экране кадры семейной кинохроники с участием маленького Гриши и цветущего вишневого сада.

А причем же здесь Фирс? — подумаете вы. Но режиссер считает, что Фирс может в финале пригодиться зрителям, и не только для того, чтобы вызвать у них жалость к брошенному всеми старику, доживающему свою жизнь, и чтобы предложить им задуматься о его роли в пьесе Чехова. А еще и для того, чтобы предоставить им возможность поразмышлять о собственной жизни и своей в ней роли.

Финальная сцена длится долго. Фирс далеко не сразу догадывается о безвыходности положения, о пожизненном заточении. Он продолжительное время пытается обнаружить выход, поочередно приближаясь к большим белым застекленным дверям особняка, расположенным сценографом вместо дверей, ведущих из зрительного зала в фойе театра. Три далеко отстоящие друг от друга запертые двери плюс свисающий экран, под который не раз во время спектакля «подныривали» артисты, совсем недавно туда вместе с Лопахиным убегала стройная улыбчивая Варя Елизаветы Боярской. И вот, экран неожиданно оказывается драпировкой жесткой непроходимой дощатой стены, своего рода «железным» занавесом. Старик медленно, с трудом преодолевал пространство зала, в поисках выхода. И у нас, зрителей, было время ужаснуться вместе с Фирсом замкнутому пространству, невольно почувствовать себя в его «шкуре». И удивиться: а почему, собственно, режиссер оставил нас наедине так надолго со старым лакеем, что у нас с ним может быть общего, что нас с ним может связывать? В конце концов приходило в голову: «А может быть, есть связь, может, нам, как и Фирсу когда-то, предложили освобождение, условно говоря, от крепостной зависимости, и мы тоже не воспользовались этим, отказались от него?». Если бы знать...

Нетрудно заметить, в статье не идет речь о некоторых персонажах пьесы и соответственно их исполнителях. Например, о ролях Ани, Симеонова-Пищика и некоторых других. Это вовсе не значит, что их нет в спектаклях (хотя в Малом драматическом нет Симеонова-Пищика и нет Прохожего). Просто они сегодня «не перезагружены» — не потребовалось. А вот текст Пети Трофимова не требует перезагрузки, потому что он и так звучит достаточно актуально. И когда он говорит о том, что владеть «живыми душами» — безнравственно, и когда констатирует, что «мы отстали, по крайней мере, лет на двести» и у нас «нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем...». Или: «Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать». И т. д., и т. п. Не нужно никакого подтекста. И все вечные студенты искренни: и романтически настроенный лабораторный Александр Катин, и убежденный интеллигент-реалист Иван Волков в La'Театре.

Мы коснулись тех сторон спектаклей, которые без сомнения можно «заподозрить» в независимом прочтении пьесы при достаточно бережном отношении к ее тексту и при сниженном внимании к сценическим традициям, в том числе хрестоматийным. Возможно, что создатели этих «Вишневых садов» руководствовались не только свободой, которую предоставляет чеховский подтекст, но и известной неудовлетворенностью самого автора пьесы тем опытом постановки, который он мог наблюдать в Художественном театре (1904), о чем есть много свидетельств в его переписке.

«Вишневые сады», о которых шла речь, очень несхожи. Это ясно даже по описанию трех Фирсов. Однако в этих спектаклях есть нечто общее, кроме тенденции пристального внимания к персонажам второго плана. Имеется в виду принцип постижения классики, в данном случае Чехова, совершенно разными режиссерами.

Хорошо известно давнее понятие «современное прочтение классики». Это когда его величество Время «повелевает» театру рассматривать старинную пьесу как актуальную, расставляя в известном всем тексте порой неожиданные акценты, выявляя новые, невычитанные ранее, мотивы. Здесь возможны и определенные перестановки мест слагаемых пьесы, нередко уточняющие и углубляющие ее смысл. Есть еще и другое определение — «субъективное прочтение классики». Это когда режиссер осуществляет свое законное право на индивидуальное, независимое, если хотите, субъективистское сценическое воплощение текста. Это может нравиться или нет. Но таково неодолимое стремление художника к самовыражению. Такова театральная жизнь. Зрители нынешних «Вишневых садов» являлись свидетелями достаточно редких случаев наличия в каждом из трех спектаклей современного, субъективного и вечного, то есть самого текста классической пьесы.

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Раневская — Е. Штепенко, Лопахин — С. Загребнев. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Симеонов-Пищик — О. Дуленин, Гаев — В. Новиков. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Лопахин — С. Загребнев. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Раневская — Е. Штепенко. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Фирс — И. Пехович. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Лопахин — С. Загребнев, Варя — А. Сафронова. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Епиходов — А. Бебин, Дуняша — А. Рещикова, Яша — Д. Лавренов. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Яша — Д. Лавренов, Аня — К. Ильясова. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Гульченко. Сцена из спектакля. Театр «Международная Чеховская лаборатория». Москва. Фото С. Милицкого

«Вишневый сад». Режиссер — В. Дубровицкий. Фирс — С. Любшин, Гаев — Ю. Стоянов. La'Театр. Москва. Фото Д. Дубинского

«Вишневый сад». Режиссер — В. Дубровицкий. Фирс — С. Любшин. La'Театр. Москва. Фото Д. Дубинского

«Вишневый сад». Режиссер — В. Дубровицкий. Раневская — А. Дубровская, Симеонов-Пищик — П. Любимцев. La'Театр. Москва. Фото Д. Дубинского

«Вишневый сад». Режиссер — В. Дубровицкий. Фирс — С. Любшин, Симеонов-Пищик — П. Любимцев, Гаев — Ю. Стоянов. La'Театр. Москва. Фото Д. Дубинского

«Вишневый сад». Режиссер — В. Дубровицкий. Сцена из спектакля. La'Театр. Москва. Фото Д. Дубинского

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Фирс — А. Завьялов. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Раневская — К. Раппопорт. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Шарлотта — Т. Шестакова. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Раневская — К. Раппопорт. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Лопахин — Д. Козловский. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Лопахин — Д. Козловский, Варя — Е. Боярская. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

«Вишневый сад». Режиссер — Л. Додин. Варя — Е. Боярская. МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург. Фото В. Васильева

Литература

Холодова Г. Лопахин сегодня и вчера // Современная драматургия. 2011. № 1. С. 217—222.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |