«Красота страшна» — Вам скажут...

Александр Блок

Рассказ «Красавицы» (1888) интересен не только сам по себе, но и как свидетельство поэтической природы чеховской прозы, проявляющейся здесь с особенной наглядностью. Практически лишенный фабулы, рассказ строится на развитии мотивов, наиболее важный среди которых — мотив облаков.

Первое их воплощение — «облака пыли», неотделимые от «сухого, горячего ветра», жары и скуки путешествия по степи. Из-за пыли и ветра рассказчик (первая главка возвращает нас ко времени его детства) находится в состоянии «полусна», когда ему «не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать». Мир, ассоциирующийся с «облаками пыли», погружен в спячку, лишен горизонта, основан на круговом, «екклесиастическом» движении и бессмысленных повторениях1.

Трансформация этого мира связана с появлением армянской девушки Маши, в чьем доме путешественники остановились на короткое время. Особенно важно, что проводники этой трансформации — те же природные элементы: ветер и облака. Случайно ли, что на пространстве двух страниц Чехов дает одинаковые имена силам, которые ведут рассказчика в подчеркнуто противоположных направлениях: с одной стороны, к душевной спячке и летаргии, с другой, как будет видно, — к душевному пробуждению?

Сперва — ветер: «Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью» (7: 160).

Затем — облака. Интересно, что эти облака входят в повествование в качестве иллюстративного примера: невозможность постичь и «доказать» Машину красоту вызывает к жизни воображаемый пейзаж, который разворачивается перед глазами читателя, обретая при этом статус объективной реальности — ничуть не менее подлинной, чем та, что окружает рассказчика в душном доме:

Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток... И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота (7: 160—161).

Пейзаж противопоставлен первоначальному описанию степи, в котором «облака пыли» поглощали пространство. Оба пейзажа отличает универсальный характер, стремление охватить собою весь мир. В первом случае это ведет к стиранию индивидуальных черт и нивелировке. Во втором, наоборот, ни одно из индивидуальных очертаний, ни один из цветов не потеряны. Более того, сохраняя свою индивидуальность и общий «беспорядок», отдельные элементы образуют неиерархичное и гармоническое целое, в котором стекла господского дома естественно сочетаются с церковным крестом, лужи уравниваются с рекой, а подпасок, гонящий коров, испытывает те же чувства, что «гуляющие господа». Сама непостижимость красоты становится объединяющим фактором: представители разных социальных групп сближаются не только через общее для них представление о красоте, но и через невозможность выразить это представление в словах («никто не знает и не скажет, в чем тут красота»).

Обращает на себя внимание и многоцветие пейзажа, включая квазиоксюморонное сочетание «грязного» и «розового» (грязно-розовый): даже «грязь» превращается в необходимый компонент цельного образа красоты!

Очертания облаков — также подчеркнуто индивидуальные — придают картине оттенок таинственности и экзотики (турок в чалме). Соседство похожего на рыбу облака со стаей реальных диких уток способствует стиранию границ между «верхом» (небо) и «низом» (река), воображаемым и реальным.

Итак, уже на первых двух страницах рассказа перед нами два контрастных мира, воплощенных в двух типах облаков: с одной стороны, безликие «облака пыли», поглощающие пространство и время, с другой — многокрасочные «облака на горизонте», каждое из которых обладает неповторимым очертанием или цветом.

Есть, впрочем, в первой главке и третья разновидность облаков. Вот как они вводятся в повествование: «Из-под их (лошадиных. — Р.Л.) копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень» (7: 162). Предложение это — само по себе яркий пример поэтического мастерства Чехова. Соединение таких слов, как «облако» и «золотистый», с прозаической половой выглядит почти незаметным благодаря звуковому и ритмическому рисунку: «облака золотистой половы» звучит как написанная анапестом строчка, в которой «полова» ассимилируется двумя предшествующими словами.

Подчеркнем еще раз: полова появляется в виде облаков, продолжая развитие этого мотива, центрального для рассказа. С какими облаками она соотносится: с облаками «пыли» или теми, что «толпятся на горизонте»? Ответить на этот вопрос не так просто. С одной стороны, облака половы поднимаются «из-под копыт», что позволяет сблизить их с пылью. С другой стороны, цвет половы говорит о ее «небесной» природе: напомним, этот цвет уже возникал в описании неба и облаков. Характерно поэтому, что ветер, поднимающий «облака золотистой половы», уносит не их (облака), а ее (полову). Тонкий грамматический сдвиг свидетельствует о двойственности образа: есть просто «полова», которая может быть «унесена», и есть «целые облака», которые неподвластны ветру.

Такая двойственность позволяет увидеть первоначальное противопоставление «облаков пыли» и облаков «на горизонте» в новом свете, указывая на общий исток и тайное родство этих «антагонистов».

Вторая главка продолжает развитие мотива. Рассказчик здесь — уже студент, древняя бесконечная степь сменяется железнодорожной станцией, а закат, подробно описанный в первой главке, заслоняется зданием вокзала. Не случайно поэтому, что и новым воплощением облаков становятся «клубы дыма», выходящего из паровоза. Семантически «клубы дыма» родственны «облакам половы». В то же время окрашенный в «нежный розовый цвет» дым напоминает о «грязно-розовом» цвете облаков в описании заката. В финале рассказа изменение цвета дыма, который «черными клубами стлался по зеленой бархатной озими», возвращает, как бы замыкая круг, к первоначальным «облакам пыли».

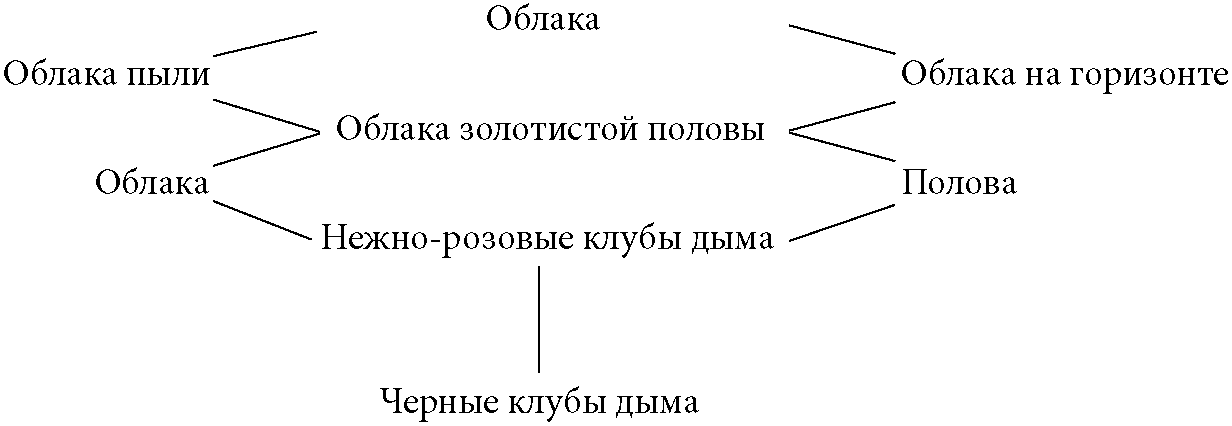

С «волновой» точки зрения можно изобразить развитие этого поэтического образа так:

Недостаточно сказать, что мотив облаков проходит на протяжении рассказа через различные воплощения. Важно понять, что эти воплощения образуют единый поэтический контекст, придающий короткому рассказу, с одной стороны, характер лирического стихотворения, а с другой — эпический размах. Они охватывают полноту пространства (от неба до земли) и времени (от древности до современности). Смешивая реальное и воображаемое, мгновенное и вечное, они излучают целый спектр цветов — от белого до черного, включая багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Кроме того, они порождают спектр перетекающих друг в друга значений (от жизнеутверждения до жизнеотрицания), ни одно из которых не может рассматриваться изолированно от всех других и считаться окончательным.

Сходной динамикой отличаются и вспомогательные мотивы, развивающиеся параллельно с центральным мотивом облаков. Как уже говорилось, ветру, который «гнал» облака пыли, отвечает ветер, который «сдунул» с души «все впечатления дня с их скукой и пылью». Оба лика этого поэтического образа соединяются в том ветре, что поднимал «облака золотистой половы».

Но и синтез не окончателен. В следующей главке при описании «мотыльковой» красоты второй девушки ветер предстает потенциальным разрушителем этой красоты: «...и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль» (7: 165). Упоминаемая здесь «цветочная пыль», в свою очередь, отсылает к «облакам пыли» — контраст, обладающий, подобно практически всем контрастам и противопоставлениям у Чехова, потенциалом скрытого родства.

Сходная двойственность — в поэтическом образе солнца. На одной и той же странице есть «горячее солнце», которое «бьет» в окна, — и солнце освежающего (воображаемого) пейзажа, которое «прячется» за облаками.

Трансформация природных элементов тонко соотносится с образом красавицы. Чехов, разумеется, не сравнивает ее напрямую с «облаками на горизонте», что было бы псевдопоэтичным. Вместо этого девушка ассоциируется с «облаками золотистой половы»: «...красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами» (7: 163). «Окунувшись в облако золотистой половы» — еще один пример соединения поэзии и прозы, земного и возвышенного. Маша «шмыгнула» через плетень, но соотнесенность с облаком придает ее движениям вертикальную направленность, изменяя заданный образ мира.

Так же, как в целом у Чехова, изображение природных элементов (облака, ветер, солнце) в этом рассказе не позволяет рассматривать их только в качестве внешних, объективных сил, существующих независимо от человека. Не случайно поэтому, что появление Маши может привести к преображению пространственного мира, в частности к превращению «облаков пыли» в «облака на горизонте». Два образа-«антагониста» сливаются затем в образе «облаков золотистой половы». Эти промежуточные облака, одновременно заземленные и возвышенные, оказываются, в свою очередь, не только отходами производства, но и «божественной» аурой, окружающей красавицу.

Постоянный семантический обмен между поэтическими образами приводит к их непрекращающемуся развитию и переосмыслению. Круговое движение лошадей на дворе армянина показано как бессмысленное («Лошади, гнедые, белые и пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу» (7: 162)), но именно этим движением создаются «облака золотистой половы». А раз так, то бессмысленность екклесиастического круговращения уже не кажется очевидной и безусловной.

Примечания

1. Екклесиастические мотивы у Чехова неоднократно становились предметом исследования. См. [Капустин 1993; Собенников 1997: 36—50; Лапушин 1998: 10—16; Долженков 2009]. См. также [Rossbacher 1968; Swift 2004].

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |