Да. Почему какой-нибудь театр, живущий напряженной творческой жизнью на уже сложившемся репертуаре, с своим стилем, никак не связанным ни с чеховским, ни с мхатовским искусством, вдруг ощущает потребность в Чехове вообще и в «Вишневом саде» в частности? Не будем здесь повторять сказанного о потребности переломных эпох в этой пьесе. В сущности, история никогда не стоит на месте и процесс замены старого новым — ее вечный закон. Но в жизни каждого театрального организма, иногда в зависимости от этих процессов, иногда независимо, наступает миг острой необходимости именно в этой пьесе.

Началось это с рождения Художественного театра. Когда уже шли первые спектакли, но нужна была программная пьеса для осуществления намеченных театром новых путей сценического искусства и Немирович-Данченко остановился на чеховской «Чайке», то проблема выбора перед ним тогда не стояла. В прежних пьесах Чехова не было столь задорного противостояния театральным устоям, а будущие не были еще написаны (новизна «Дяди Вани» стала ясна только после постановки «Чайки»: ключ к новому искусству был найден именно в ней). С «Тремя сестрами» уже театр прочно, казалось бы, основал новую эстетику сцены. Но с конца января 1901 г., сразу после премьеры этой пьесы, началось лихорадочное — в несколько лет — ожидание еще одной пьесы «основного» автора театра. Она была нужна как воздух, для продолжения, точнее для полного утверждения начатого дела. И судьбе было угодно, чтобы ожидаемая пьеса оказалась именно «Вишневым садом». Пьеса, которой автор был одержим с конца 1890-х годов, как будто специально дожидалась своего часа — нового века, в скором будущем преисполненного разрушением старого и попытками создать новое. В России и за ее рубежами.

Именно «Вишневый сад» дал этому театру новое дыхание, которого хватило на 40 с лишним лет. Если символ «Чайки» на занавесе МХТ означал его рождение, то «Вишневый сад» стал знаменем театра на всю уникально долгую жизнь одного спектакля. Постепенное угасание новаторства в искусстве Художественного театра, как нам кажется, связано было с угасанием этого долговечного театрального явления.

Последние десятилетия XX в. Олег Ефремов, возглавлявший в качестве главного режиссера МХАТ, который, наконец, получил при нем имя Чехова, поставил пять больших его пьес.

Начавшийся еще «Ивановым» (1976) и продолженный «Чайкой» (1980), «Дядей Ваней» (1985), «Вишневым садом» (1989) ряд чеховских спектаклей О. Ефремова был в 1997 г. завершен трагической по настроению постановкой «Трех сестер» (в унисон настроению интеллигенции, для которой желанный переход страны к иным формам социального бытия был сопряжен с немалыми потерями). Весь этот репертуар, вместе с инсценировками чеховской прозы, удостоверил истинную любовь режиссера к Чехову, ставшему для него «персональным» автором, но к обновлению искусства театра в целом он не привел. В первых трех постановках были отдельные свежие режиссерские решения, например, в планировке сценического пространства (не считая актерских удач). «Вишневый сад» же не был победой режиссера и был воспринят публикой прохладно1.

В истории многих театров, наших и зарубежных, постановки «Вишневого сада» на протяжении ряда десятилетий бывали вызваны острой потребностью. Большей частью — в критические для труппы моменты, но иногда во время подъема его деятельности. В обоих случаях это был поиск своего пути, желание отойти от поэтики МХАТа, которая подчас навязывалась массовому театру как «закон». Перейдем к примерам.

Вдохновленный успехом своей постановки «Талантов и поклонников» Островского после трех лет работы в Студии под руководством Рубена Симонова, А. Лобанов в 1931 г. рассказывал артистам о своем новом замысле спектакля с «роскошным снежно-белым вишневым садом»2; задуман был спектакль в поддержку чеховского неприятия режиссерской трактовки пьесы в 1904 г. После радости творчества, вызванной пьесой Островского, — мечта о еще более высокой радости. Другое дело, что свершение замысла, скорее всего, под давлением времени, было иным.

Удачливее оказался итальянец Лукино Висконти, приурочивший постановку «Вишневого сада» к открытию своего Театро Стабиле ди Рома в 1966 г. После постановок «Трех сестер», «О вреде табака», «Дяди Вани» в 1950-е годы его тоже обуревало желание поддержать чеховское неприятие трактовки «Вишневого сада»

Станиславским, и он объявил войну «культу атмосферы»: «Ритм действия будет сжатым и динамичным»3. Так и произошло. Выбор пьесы для открытия театра оправдался.

Еще раньше, в 1954 г., с иной задачей подошел к этой пьесе Чехова Жан-Луи Барро, многие годы творческой жизни посвятивший Эсхилу, Фейдо, Кафке. В труднейший для театра Мариньи (Париж) момент он потянулся к Чехову и, кажется, первый поставил вопрос «в лоб»: «Почему «Вишневый сад»?» Выбор этой пьесы он связал с ощущением смены исторических эпох в мире. Поэтому его так волновал в «Вишневом саде» образ «времени, которое проходит»4. Это был один из ранних опытов оттеснения театром социальной сути русской пьесы общечеловеческой.

Много работает над Чеховым чешский режиссер Отомар Крейча. Его метод, свободный от традиций, опирающийся только на толкование авторского текста5, занял выдающееся место в режиссерском искусстве XX в. Свежим подходом к Чехову он взбудоражил культурный мир Европы своей «Чайкой» в 1961 г. в Праге. К «Вишневому саду» он обращался пять раз. Обе эти пьесы занимают особое место в его творчестве: их постановки дважды оказались своего рода демонстрацией его политической позиции. В день закрытия коммунистами в 1972 г. его Театра «За Браноу II», прощаясь с родной Прагой, Крейча показал ей «Чайку». А потом в 1991 г. на той же сцене свое возвращение к пражской публике ознаменовал «Вишневым садом». Этой пьесе, таким образом, выпало стать началом новой полосы творчества режиссера в свободной Чехии. В силу особой политической ситуации режиссеру было суждено «Чайкой» закончить, а «Вишневым садом» начать этапы своего творчества снова на родной земле. Не потому ли это, что в последней пьесе его излюбленного автора сильнее, чем в «Чайке», звучит мотив новой жизни?

Долгим путь к «Вишневому саду» оказался у А. Эфроса. Чехова он ввел в свой репертуар после 15 лет работы в разных театрах, получив уже известность в основном постановками современных пьес в Центральном детском театре. В 1960-е годы «Чайка» в Театре им. Ленинского комсомола и «Три сестры» в Театре на Малой Бронной своей антимхатовской поэтикой и антиоптимизмом, резко расходящимся с советской идеологией, вызвали гнев властей, «Три сестры» были запрещены. После такой травмы снова обратиться к Чехову было трудно.

Но случай помог. Ю. Любимов пригласил А. Эфроса поставить «Вишневый сад» на сцене Театра на Таганке. Характер постановки, как оказалось, отвечал переходному моменту в работе режиссера. «Вишневый сад» Эфроса (1975) был одним из ярких спектаклей той поры его творчества, которая была ознаменована «режиссурой роковых страстей и судеб»6. С этой порой связаны блестящие произведения режиссерского таланта Эфроса («Женитьба», «Месяц в деревне», «Отелло»). Таким образом, и в этом случае мы столкнулись с внутренним развитием художника, в какой-то момент обогащенным работой над «Вишневым садом».

Возобновив через 10 лет спектакль 1975 г., Эфрос сформулировал свое понимание основной проблемы «Вишневого сада»: она «в том, что жизнь — как вихрь. А люди не успевают за этим вихрем. Вихрь сбивает людей. Уносит их. И вихрь всегда над ними. И мы слабее этого вихря, которого название — время»7. С властью времени в пьесе Эфрос связал и свое определение ее жанра в духе «Человеческой комедии» Бальзака: «Это не буквально комедия. На этом спектакле не должны смеяться — мне кажется, если будет случайный смешок, то это по поводу чего-то частного. А в основном это — «человеческая комедия». То есть, в общем люди, к сожалению, слабей, чем время»8. Мысль режиссера возвратилась к всесильному, приходящему и уходящему, вечному времени. Приобщение режиссера к проблеме, о которой думали многие, начиная с М. Курдюмова9, знаменательно: приближался конец советской эры и грезилось начало нового времени. И было неизвестно, сметет ли оно человека. Свое новое понимание пьесы Эфрос, к сожалению, не успел воплотить. Но его суждения о «Вишневом саде», широкое понимание его жанра — вне принятых категорий комедии, трагикомедии и т. д., не пройдут бесследно для дальнейших постановок этой пьесы.

Казалось парадоксальным обращение к «Вишневому саду» московского режиссера В. Плучека, достигшего мировой популярности сатирическим репертуаром своего театра. Но время для эксперимента выбрано было удачное: 1984-й год, преддверие перестройки. «Хотелось, — писал Плучек, — чтобы актеры нашего театра погрузились в новую для них среду, новый способ существования, другую природу чувств»10. И эксперимент помог театру Сатиры преодолеть односторонность его художественного метода.

После нескольких лет незаметной работы в Нью-Йорке режиссер А. Щербан в 1977 г. стал вдруг знаменитостью. Но — со скандальной славой. Как и Висконти, он поставил свой «Вишневый сад» в пику системе Станиславского, однако, более резко, с грубым подчеркиванием комических моментов и с злободневными интонациями (с мотивом нищеты народа, вызвавшим у критиков ассоциацию с последствиями вьетнамской войны11). Через 15 лет он поставил пьесу, уже в Бухаресте, снова со своими социологическими новациями, но выказав при этом в стремительно развивающемся действии зрелость поэтического тона. Такой спектакль обогатил профессионально режиссера.

В течение 30 лет был во власти Чехова немецкий режиссер Г. Гильперт, когда в Германии к русскому автору было еще прохладное отношение12. Ставил он почти исключительно две последние пьесы писателя. За блестящим началом — «Вишневым садом» в берлинском «Deutsches Theater» (1938) — последовали три постановки этой пьесы в следующие 30 лет в разных городах. В год первой постановки «Вишневого сада» он писал: «Мы пытаемся во имя самого писателя увидеть мир его глазами» (курсив Г. Гильперта. — Э.П.). И далее: «Чистое выражение драматического произведения путем чистейшего воплощения персонажей в чистейшем их ансамбле отводит режиссеру его настоящее место — полную анонимность»13. Сейчас многим эти слова покажутся педантичными и старомодными. Но некоторые позднейшие театральные толкования «Вишневого сада», когда взгляд автора на мир заменяется взглядом режиссера, дают основание оценить в этих словах честность по отношению к создателю пьесы. Во всяком случае зрители тогда приняли спектакль, созданный по этому принципу.

Питера Брука, в режиссерском творчестве которого большое место занимали шекспировские спектакли (несколько лет он даже возглавлял Королевское Шекспировское общество), чеховская пьеса заинтересовала глубиной содержания. В связи с своей парижской постановкой 1981 г. он написал впоследствии статью «Поэма о жизни и смерти». ««Вишневый сад» может быть поставлен как оптимистический или как пессимистический спектакль, — говорилось в статье. — Довод очень прост. Речь идет об изменении общества в определенный исторический период: одна структура должна уступить место другой»14. Название статьи оправдано. Мотивы смерти, как и в жизни, в пьесе присутствуют с ненавязчивым постоянством. Это упоминание давно погребенных в земле родителей Гаева и Раневской, а также тех, кто ушел из жизни позже (Гриши, его отца, няни), внезапное явление перед глазами Раневской облика покойной матери, понимание всеми недолговечности старого Фирса, и даже «гипотеза» Трофимова о ста чувствах человека после его смерти... Это также суждения Раневской о жизни, прожитой греховно, которым по-своему отвечают слова Трофимова о необходимости искупить прошлое, это его же представление о «цели и смысле жизни», и образ прежней жизни, противостоящий, по Фирсу, нынешней.

И жизнь и смерть как философские понятия предстают у Чехова в дымке житейских проблем и той, более общей, что названа Бруком уступкой одной структуры другой. Так что теоретический подход Брука к пьесе соответствует тексту пьесы. Его постановка перемены «структур» взбудоражила публику в парижском «Les Bouffes du Nord» (1981), чему способствовала необычность обстановки полуразрушенного помещения театра. Об этом много писали. Но вот впечатление одного из знатоков русской и французской культуры Л.А. Гринберга, жившего в Париже, в письме к автору настоящей книги 15 марта 1981 г., в дни премьеры: «Несколько лет тому назад он (П. Брук) основался в Париже и снял или купил театр «Les Bouffes du Nord». Это давно заброшенный театр, лет ему сто, а то и больше, старая руина, которую хотели снести. Peter Brook не потратил ни одной копейки на обновление — это стоило бы миллионы — и стал давать спектакли в ужасном помещении с облезлыми стенами, невозможными креслами, узкими проходами между рядами — нет места для ног, — мизерной сценой. Настоящая руина, другого слова нет. И происходит какое-то чудо, которое продолжается уже годы: театр переполнен каждый вечер. Спектакли такого качества, они настолько интересны, что публика не замечает, игнорирует неудобства. Громадное большинство зрителей молодежь, места не нумерованы, все в одну и дешевую цену — 20 франков. Такие молодцы, как я, лысые и престарелые, редко решаются идти на приступ «Bouffes du Nord». Я, по деликатности моего телосложения, беру с собой подушку и немедленно, по деликатности моего воспитания, подкладываю ее под соседний женский пол». О самом спектакле — ни слова. Но сквозь ироническое описание разрушающегося здания с деталями чисто французской галантности угадывается представление Брука о конце «старой структуры». Само слово «руина», вспомним, найденное еще Фейхтвангером для своего аналога «Вишневому саду», говорит о многом.

В 1988 г. Брук поставил «Вишневый сад» в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке, через год он привез спектакль в Москву, и мы могли убедиться, что разрушения на фоне скупых декораций в свободном сценическом пространстве предстали теперь в эпическом восприятии режиссера. В обстоятельствах, сопряженных с переменами в обществе, выдвинулась их жизненная достоверность и вместе с тем обращенность к «поискам гармонии и счастья» между людьми15.

Иной мотив для постановки «Вишневого сада» двигал Дж. Стрелером. К Чехову он подошел, как и многие другие режиссеры, с «Чайки» (1948), в самом начале своей деятельности, еще с небольшим опытом работы над Гольдони и Шекспиром в миланском театре «Пикколо». В 1955 г. он решился на постановку «Вишневого сада» и через несколько лет — «Платонова» (1958/1959). В этом первом его сохранившемся юношеском произведении Чехова уже шла речь о разрушении дворянского имения со многими деталями, использованными потом в «Вишневом саде». Видимо, Стрелера влекли к этим двум пьесам исторические сдвиги в послевоенной Европе. Но пока это была проба режиссерского пера. Надо было в течение 20 лет пережить драмы и трагедии человечества в сюжетах Шекспира, Пиранделло, Дюрренматта, Брехта (из русских пьес его привлекла лишь одна — «На дне», тоже о беспокойной поре распада общества), чтобы явилась потребность вернуться к «Вишневому саду». Спектакль 1955 г. теперь, в начале 1970-х, вспоминался как неудача («...едва-едва прикоснулся к самому верхнему слою «Сада»»16). В 1974 г. Стрелер поставил пьесу снова, в своем театре, на этот раз в Париже.

«Почему снова — «Вишневый сад»?» — так он начал заметки о новой постановке. И ответил: «...потому что он прекрасен, потому что он мне нужен. И если я хороший интерпретатор, то ведь должен же я быть тем зеркалом времени, о котором говорит Шекспир, правда? И если «Сад» необходим мне, значит он каким-то образом подходит и другим»17. Невольно вспомнишь:

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Приняв близко к сердцу общечеловеческое содержание «необходимой» для всех пьесы, Стрелер, на наш взгляд, ближе многих подошел к решению проблемы «конца» старого и «начала» нового мира и этим выполнил роль «зеркала времени».

С общечеловеческим содержанием пьесы был связан и другой, тоже творческий, мотив, который привлек Стрелера к ней, — отсутствие вражды между «отцами» и «детьми» (особенно ценное на фоне угасания семейных уз). Среднее поколение хранило благодарность к предкам, а младшее не вступало в конфликт с средним. Память о детстве у всех была светлой.

Возможно, эта любовь «к родному пепелищу» (как и любовь «к отеческим гробам»), в «Вишневом саде» не столь открыто заявленная, как в стихотворении Пушкина, но подразумеваемая, была в чеховской пьесе особенно притягательна для Стрелера после постановки «Короля Лира» (1972), посвященного трагедии поколений. Но страдания людей от исторических перемен, по его признанию, сближали «Вишневый сад» с «Королем Аиром». Путь режиссера от Шекспира к последней пьесе Чехова был закономерен.

В чеховском спектакле воплотить связь поколений Стрелеру помог образ Сада — «сердцевина» и «главное действующее лицо» пьесы18. Не изображать Сад — ошибка, считал он, и подарил зрителю один из самых прекрасных вишневых садов. Легкость (воздушность), изящество, прозрачность, чистота, — к этому Саду трудно подобрать точные и исчерпывающие слова. И еще: моцартианство, дух любимого композитора Стрелера.

Поэтичность Сада, связывая воедино всех героев спектакля, приводила иногда к нарушению авторского рисунка роли. Даже Яша, как заметил Б. Зингерман в названной выше статье, нес в себе тему сада! (О другом отступлении Стрелера от авторской трактовки героя — Лопахина — см. на с. 276 настоящей книги). Но образ спектакля в целом, созданный в полном соответствии с чеховским пониманием вишнёвого, т. е. поэтического Сада, эти фигуры не исказили.

Духовность в этом спектакле преобладает над бытом, и белый цвет (не только у сада) — свидетельство этому. Со сцены убрано «все ненужное», как и в пьесе: нет застолья (в других пьесах Чехова оно есть), нет и элемента секса в отношениях между женщинами и мужчинами. И развивая чеховскую любовь к «дали», Стрелер дает ощутить бесконечность пространства: комната и вместе с ней все имение устремлены здесь одновременно ввысь — к воздушной белизне космоса (даже небо здесь, если судить по видеокассете, кажется иногда белым), несущей на себе символическую функцию цветения сада, — и вниз — в пропасть вокруг сценической площадки (словно Стрелер следовал словам А. Белого о «пролете в Вечность»). Вместо иллюзии четырех стен, которую стремился создать старый театр, — необъятность мира. И в этой безбрежности горстка людей переживает свою общую беду.

Но белый цвет здесь не ассоциируется с саваном. В конце спектакля герои уходят из дома, взмахивая плащами, как крыльями, и белый полог нависает над сценой и залом. Финал, излучающий свет. «Бескорыстный», чисто эстетический подход режиссера к пьесе открывал невиданные доселе глубины проникновения в ее содержание. И неудивительно, что ее жанру, не поддающемуся точному определению, Стрелер дал «пятиэтажное» название: «водевиль — трагедия — комедия — фарс — драма». Сказать так — значит отказаться от теоретических споров на эту тему и признать необычайную объемность уникального создания Чехова.

В середине 1990-х годов петербургский режиссер Лев Додин, уже давно получивший известность постановками дилогии Федора Абрамова («Дом», «Братья и сестры»), «Кроткой» Достоевского (с участием Олега Борисова) и другими спектаклями, неожиданно обратился к Чехову и тоже к «Вишневому саду». Но неожиданно ли? Видимо, последнее десятилетие XX в., напоминающее о близости его конца, заставило режиссера тоже задуматься над самой великой из пьес начала века. «Как и герои Чехова, — писал Л. Додин, — мы живем сегодня на сломе эпох. Что-то сменяется чем-то. Мы не можем еще внятно понять, что уходит <...> что наступает. Но в эти минуты роковые начинаем отчетливо слышать шорох пролетающего времени <...> мы репетируем «Вишневый сад», для нас это лучший способ потягаться со временем» (Программа спектакля. Малый драматический театр, 1994). Та же мысль об уходящем времени привела Ж.-Л. Барро к «Вишневому саду», волновала Стрелера, а затем Эфроса, размышлявшего о судьбе современного человека. И как бы в подтверждение вненационального (или многонационального) характера такого «героя» пьесы, каким можно считать уходящее время, у спектакля Додина были три премьеры: сначала в Париже и Лондоне (в апреле), потом дома, в Петербурге (в сентябре).

В нашей стране есть театр, который с 1982 г. ежегодно дарит зрителю новый спектакль или инсценировку произведений Чехова. Это Липецкий академический театр драмы. К «Вишневому саду» театр шел 10 лет, полных напряженной работы над Чеховым. Поставлена была пьеса без претензий на ультрановаторство, но с вниманием к важному для пьесы мотиву памяти о прошлом, с первых же минут спектакля — с введенного режиссером пролога (сцена из детства брата и сестры на фоне «многоуважаемого шкафа»). Мотив этот остро стоит перед всей нашей «переворотившейся» жизнью, когда так важно, строя новое, не утерять прошлых ценностей.

Во многих случаях режиссеры, как мы заметили, чувствуют необходимость пересмотреть свою старую постановку «Вишневого сада» и поставить его по-новому, иногда многократно. А. Вилькин, ставивший пьесу в Армении и Польше, считает, что у режиссера в каждом «возрастном поясе» является потребность вернуться к этой пьесе. В молодости она дает возможность искать «новые формы», в зрелости — мучиться над соотношением понятий «вишневый» и «вишнёвый» и, наконец, войти в пьесу уже «как старый Фирс <...> чтобы остаться и раствориться в ней <...> навсегда»19.

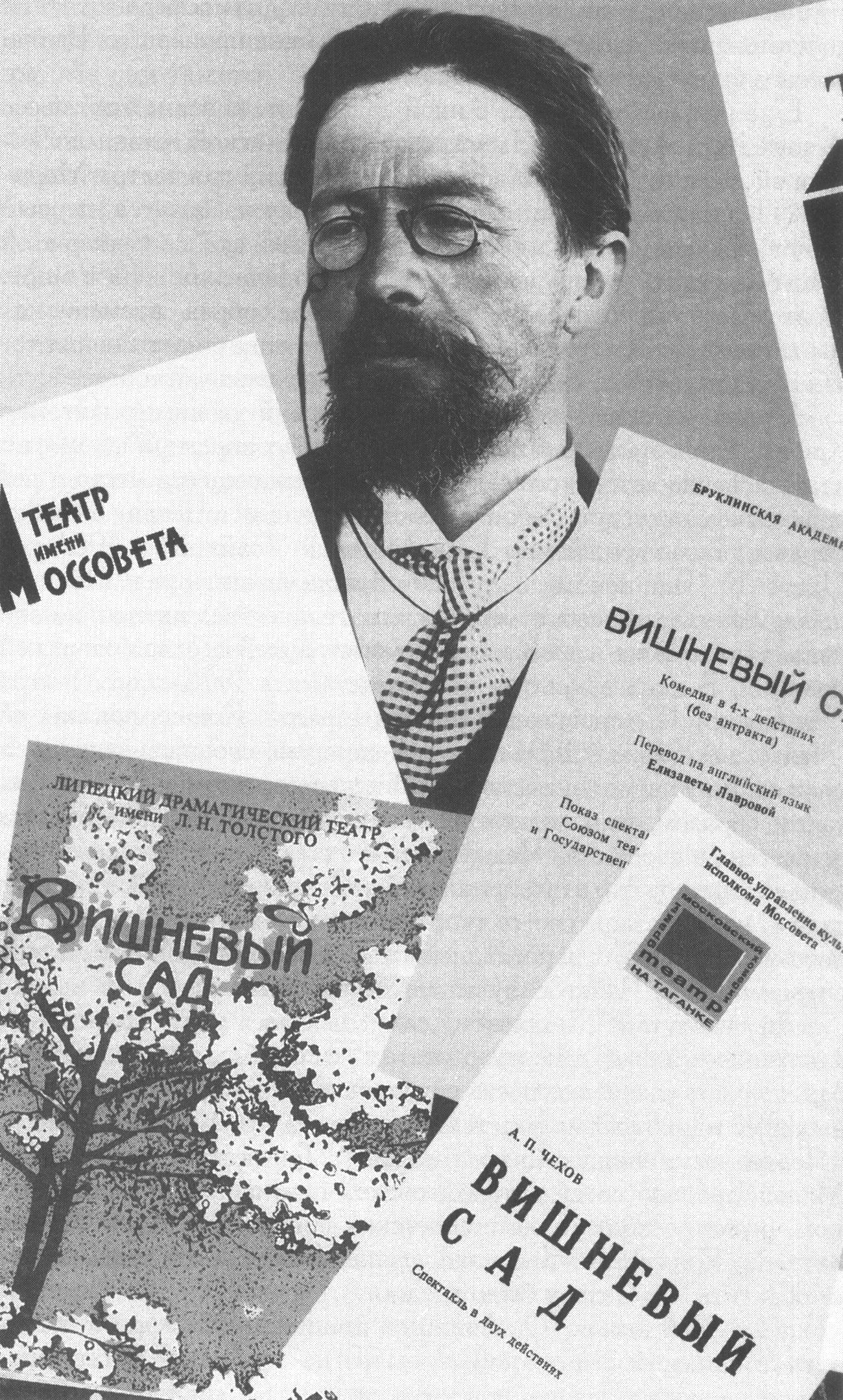

Л. Хейфец, о телевизионном спектакле которого (1976) мы говорили в связи с историей интерпретации пьесы в нашем театре (как и о постановках А. Лобанова, А. Эфроса, Г. Волчек), ставил «Вишневый сад» еще три раза, в Киргизии, Турции, Польше. А в 2001 г. — пятый раз, в Театре им. Моссовета. Настойчивое возвращение именно к этой пьесе он объяснил давно, еще в 1990 г.: «Меня тянет в «Вишневый сад». Как в омут. Тянет постоянно, потому что, трижды (тогда еще трижды. — Э.П.) ставя этот спектакль, я совершенно не ощущаю дна. Бездна опасная и бездна, дающая огромное наслаждение»20. Сознавая тогда, что в телевизионной версии отсутствовало «наслаждение», он мечтал о следующем спектакле, с ощущением «праздника». Однако спектакль 2001 г. оказался очень суровым, совсем без сада. Видно, новое, во многом суровое время не вдохновило режиссера на поэтический лад и на «праздник». Что-то выпадет нам в «третьем возрастном поясе» режиссера? Может быть, именно тогда возродится в его рисунке облик «некоммерческого» сада во всем великолепии? Благодаря (или вопреки) еще одной возможной перемене в общей атмосфере...

Вслед за постановкой Л. Хейфеца, в том же году, появились в Москве новые «Вишневые сады» — Г. Волчек (второй ее спектакль, упоминавшийся уже, в «Современнике»), М. Розовского (Театр у Никитских ворот), в 2002 г. — И. Сиренко (театр «Сопричастность»), ожидаются гастроли с «Вишневым садом». И у каждого постановщика пьесы — свой ответ на вопрос: «Почему...?» и часто искреннее желание следовать авторскому замыслу. Но почему зритель, любящий Чехова, так же часто остается недоволен?

В главе ««Вишневый сад» в сознании русского общества» восприятие пьесы театром рассматривалось в контексте других интерпретаций — критической, читательской, научной. Здесь же мы коснулись той властной силы, которая притягивает к этой пьесе театр и не оставляет его в покое часто долгие годы. В обоих случаях у нас не было цели представить читателю историю постановок пьесы, это — предмет театроведения. Но если перед филологом — драматургическое произведение, то он не может обойтись без внимания к его сценическим воплощениям, пусть даже выборочно, иллюстрируя свои мысли о пьесе. Ибо, говорил Чехов, «нельзя судить о пьесе, не видев ее на сцене»21.

И все же с позиции исследователя, интересующегося поэтикой чеховской драмы, можно вообразить историю постановок «Вишневого сада» в нашей стране как явления искусства, развивающегося по законам четырехактной драмы Чехова.

Завязка этой истории, ее, условно говоря, первый акт, — спектакль 1904 г. В этот вечер перед публикой встал вопрос: почему владельцы сада не воспользовались помощью Лопахина и не спасли свое состояние? От этого вопроса, как ветви от ствола дерева, тянулись другие, более частные вопросы, связанные с судьбой отдельных лиц. Общий фон этого «акта» — эпически-элегический.

«Второй акт» сценической истории пьесы (после 1904-го до 1930-х годов), как и в авторском тексте, развивал сложившуюся в «первом акте» ситуацию. Это касается спектакля самого Художественного театра (с годами претерпевшего изменения) и остальных, еще немногочисленных постановок, преимущественно провинциальных, которые отчасти копировали мизансцены мхатовцев. 1920—1927 годы, когда «Вишневый сад» в стране был не в чести, можно уподобить «паузе» в воображаемом нами драматургическом «действии». А с 1929 г. началась полоса жесткой, антимхатовской интерпретации уходящего дворянства. Ее можно соотнести в тексте пьесы с тревожным звуком «лопнувшей струны» и с явлением чужеродного тела в мире героев пьесы — Прохожего.

Кульминационное «действие», т. е. «третий акт» сценической истории «Вишневого сада», на наш взгляд, — середина 1930-х годов. Тогда резко столкнулись два типа постановок — мхатовский и антимхатовский, рассеивающий иллюзии тех зрителей, которые привыкли к мягким, обнадеживающим интонациям Художественного театра.

«Четвертый акт» жизни «Вишневого сада» в театре уже более решительно порывает и с главной театральной традицией, и с поэтикой самой пьесы. Это продолжающаяся на наших глазах противоречивая картина тональности прежних спектаклей. Иногда она в чем-то и повторяет эпический темп «художественников», но чаще резко отходит от него в поисках новых путей, довольно разнообразных. Нынешняя пора — продолжение финального акта этой истории, обещающее быть долгим. Открытый финал, обращенный, как у Чехова, в будущее.

Период «открытого финала» в истории постановок «Вишневого сада» особо интересен современным, часто неожиданным пониманием пьесы. Наряду с конкретными ее трактовками проясняется значение «Вишневого сада» как явления духовной культуры. И тогда пьеса становится необходимой для уяснения актуальных проблем в этой области.

Пример тому — встреча весной 1901 г. в г. Бетюне, на севере Франции, специалистов по русскому театру XIX—XX вв. Встреча эта называлась ««Un Printemps pas comme les autres»*. Вишневый сад» с пояснением на обложке программы: «Le Jardin aux cerises. Théâtre russe»**. Замечательно это пояснение, отождествляющее название пьесы (не случайно данное без кавычек — как явление жизни) с судьбой русского театра вообще. Иллюстрировалась эта тема длинным рядом имен — от Островского до Петрушевской, а также показом фильмов на русские сюжеты. Ни «Вишневый сад», ни другие пьесы Чехова (кроме «О вреде табака») не были показаны. Зато состоялся коллоквиум: «Чехов и рождение театра модерн». Здесь-то и не обошлось без упоминания пьесы, давшей название этой «Весне...». Но именно под углом зрения общего явления, важного для развития русского театра разных эпох.

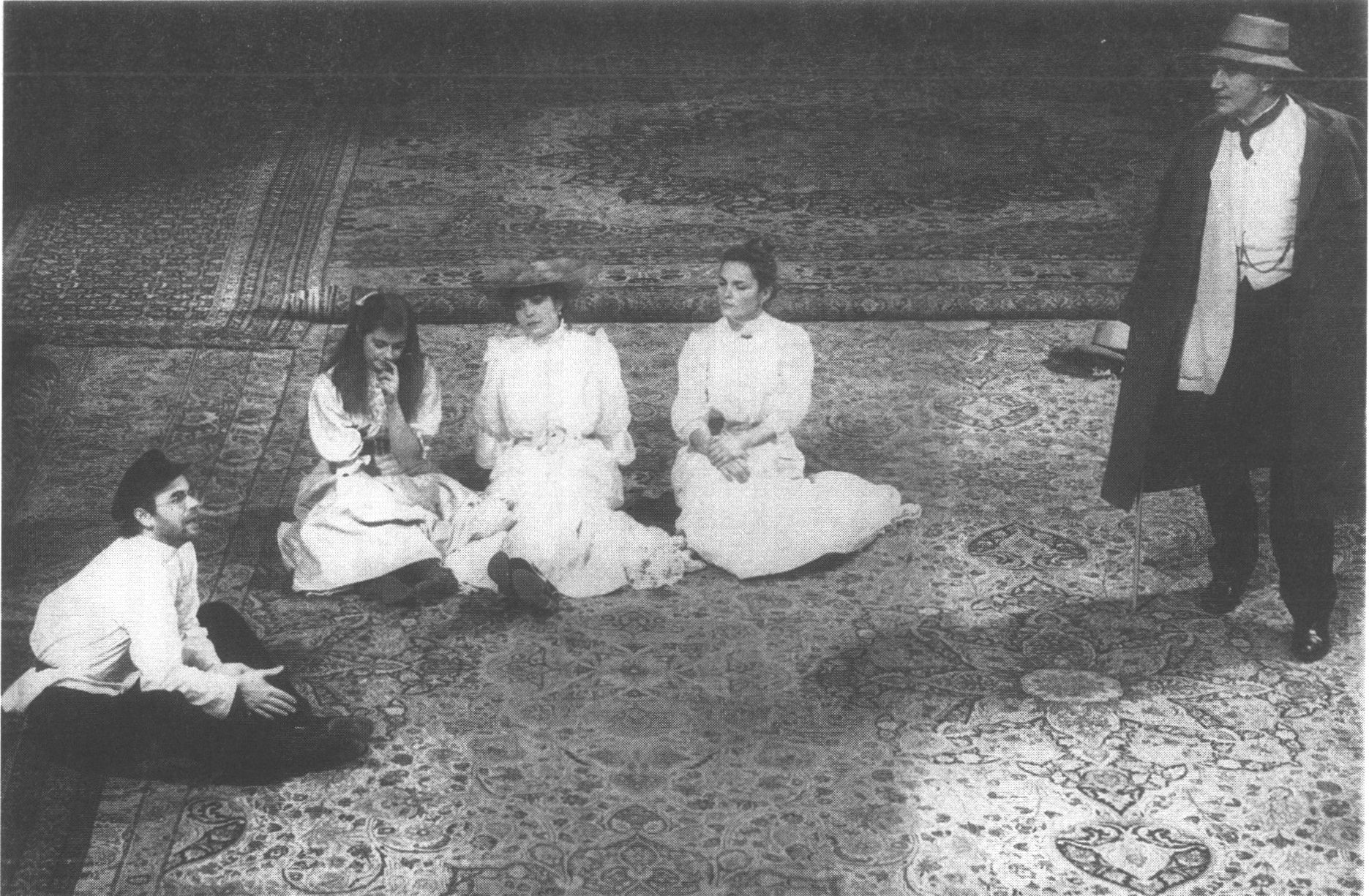

Сцена из первого действия спектакля. Постановка А. Эфроса. Театр на Таганке. 1975

Раневская — Н. Пари, Гаев — М. Пикколи. Сцена из четвертого действия. Постановка П. Брука. Театр Буфф дю Нор. Париж. 1981

Сцена из второго действия спектакля. Постановка П. Брука. Бруклинская академия музыки. Нью-Йорк. 1988 (гастроли в Москве 1989 г.)

Сцена из первого действия спектакля. Миланский театр «Пикколо». 1974. (Парижская постановка). Сезон 1976/1977. Аня — М. Гуэрторе, Варя — Г. Лазарини, Раневская — В. Кортезе. Постановка Дж. Стрелера. Фото Л. Симинаги

Сцена из первого действия. Постановка Дж. Стрелера. 1974

Пролог. Сцена из спектакля Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого. Постановка В. Пахомова. 1990

Титульный лист программы коллоквиума в г. Бетюне (Франция). Весна 2001 г.

Примечания

*. Весна, не похожая на другие (фр.).

**. Вишневый сад. Русский театр (фр.).

1. А. Смелянский впоследствии писал, что в этом спектакле пьеса отозвалась «какой-то вековой усталостью», и заключил: «Нового звука из нее режиссер не извлек» (Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999. С. 207). В том же 1989 г. «Вишневый сад» шел в МХАТе им. М. Горького (пост. Т. Дорониной); этот спектакль дал повод З.С. Паперному написать статью о театральном репертуаре тех лет под заглавием «Скучная классика» (Советская культура. 1989. 4 апр. С. 4—5).

2. Зорина Г. О герое этой книги // Андрей Михайлович Лобанов: Документы, статьи, воспоминания. М., 1980. С. 23.

3. Гинзбург З. Лукино Висконти о «Вишневом саде» // Театр. 1966. № 5. С. 171.

4. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1963. С. 163—173.

5. О методе Крейчи на примере «Чайки» см. публикацию Г. Коваленко: Крейна О. «Обратите внимание...» (Фрагменты книги) // Чеховиана: Мелиховские труды и дни. М., 1995. С. 133—153.

6. Туровская М. Дуплет в угол (1978) // Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи / Сост. М.Г. Зайонц. М., 2000. С. 270.

7. Цит. по: Шах-Азизова Т. Чеховская трилогия // Там же. С. 384.

8. Там же. С. 384—385.

9. Имеется в виду упоминавшаяся уже нами книга: Курдюмов М. Сердце смятенное. Париж, 1934.

10. Плучек В. Человеку нужны настоящие, красивые человеческие чувства // Театр. 1985. № 1. С. 143.

11. См. рецензию В.Я. Вульфа: Ключ к Чехову: Заметки об американском театре (Советская культура. 1978. 1 сент. С. 7).

12. Урбан П. Драматургия Чехова на немецкой сцене / Пер. А.Л. Безыменской // АН. Т. 100, кн. 1. С. 161.

13. Там же. (Ниже на этой странице к «Вишневому саду» ошибочно отнесен отрывок из рецензии на спектакль «Три сестры» 1967 г.).

14. Театр. 1985. № 1. С. 139.

15. Зингерман Б.И. Человек в меняющемся мире: Заметки на темы театра XX века // Театр. 2000. № 3. С. 156. Автор заметил также, что зарубежные художники, тяготившиеся слишком рациональным («западным») мировоззрением, тянулись к Чехову и особенно к «Вишневому саду» потому, что чувствовали в его пьесах слияние европейского и азиатского начала (Там же).

16. Стрелер Дж. Театр для людей: Мысли записанные, высказанные и осуществленные. М., 1984. С. 117.

17. Там же. С. 208.

18. Там же. С. 214.

19. Вилькин А.М. «Вишневый сад» вчера и завтра: (Записки режиссера) // Чеховиана: Чехов и его окружение. М., 1996. С. 200—201.

20. Хейфец Л. Выступление за «Круглым столом» на международном симпозиуме «Чехов и Франция». Париж, 1990 // Чеховиана: Чехов и Франция. М., 1992. С. 247, 249.

21. А.П. Чехов о литературе. М., 1955. С. 304.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |