Слова Чехова о том, что роль Лопахина — центральная1 в пьесе (XI, 290), подтверждены активностью натуры героя, влияющей на ход событий. Не испугавшись, что своим участием в торгах ранит женщину, которая много значила в его жизни, он в критический момент купил имение для себя и этим определил дальнейшую судьбу всех остальных героев.

Репутация Лопахина как хищника, воспользовавшегося бедственным положением хозяев имения, долго жила в сознании читателей и зрителей. Этим, вероятно, объясняется, что теперь, во времена расцвета предпринимательства, этот герой вызывает подчас парадоксальные отклики. Например: «Чехов явно неодобрительно отнесся к Лопахину. А зря»2. Неодобрительно, да еще явно — словно речь не о Чехове. В сознании тех, кто так воспринимает чеховское изображение человека, Лопахин, слывший долго «плохим», стал «хорошим».

Односторонняя, причем негативная оценка героя, сценическая интерпретация которого очень заботила автора, была распространена не только в «ермиловские» годы, но и гораздо раньше. Так, в 1907 г. в журнале «В мире искусств», казалось бы, далеком от социологизирования художественных явлений, Лопахин был назван «сыном» хищника Цыбукина («В овраге»), «положившим руку» на барскую усадьбу. Автор статьи заметил в личности Лопахина три отрицательных свойства: хитрость, презрение к хозяевам сада, неуважительное отношение к Трофимову3. Оценка, которая более пристала к «добродетельному кабатчику» из одноименного «осколочного» рассказа Антоши Чехонте, чем к герою поздней драмы писателя. Судя по статье, такая оценка Лопахина была вдохновлена не каким-то спектаклем, а впечатлением от прочитанной пьесы и самостоятельным ее «анализом». При этом не были замечены его интонации, отмеченные в ремарках («умоляюще», «сердито», «сконфуженно...», «тяжело вздохнув», «со слезами» и др.), т. е. все, что указывало читателю на сложность внутреннего состояния Лопахина, отнюдь не желавшего обобрать хозяев сада. По сравнению с этим отзывом даже первая интерпретация роли в Художественном театре актером Л.М. Леонидовым, не понравившаяся Чехову (а в петербургских гастролях при жизни Чехова, в апреле 1904 г., она прозвучала мягче), кажется не столь противоречащей авторской версии.

Театр, особенно современный, реже поддается гипнозу однолинейных социологических интерпретаций чеховских героев (один из таких случаев, но не столь грубый, мы наблюдали в суховатом Лопахине первой постановки Г. Волчек, а из спектаклей 1930-х годов очевидцам запомнилась «зловещая фигура» Лопахина — Г. Черноволенко в спектакле А. Лобанова, где, держа в руках ключи, он «звенел ими в такт музыке — пришел новый хозяин»4).

Купеческое и народное начало в Лопахине с конца XX в. иллюстрируется большей частью без подчеркивания его хищнического инстинкта, а со стремлением передать сложность центральной фигуры пьесы. Думается, это одна из побед чеховского взгляда на Лопахина через многие десятилетия после несогласия автора с трактовкой Художественного театра.

Но как в самой пьесе складывается впечатление не только сложности, но и глубины характера Лопахина, характера, открывшего в русской литературе новую страницу в изображении новой силы, идущей на смену господствовавшему прежде сословию?

Раневская связана с вишневым садом в его прекрасном прошлом и драматическом настоящем. Лопахин же, едва вступив во владение усадьбой, начинает рубить сад. Будущее сада в его руках: это молодые деревья вокруг дач, которые он построит на очищенном от прежнего сада месте. Он знает точно, как поступит с купленным имением. Целеустремленный и уверенный в практическом осуществлении своих хозяйственных планов, он, однако, непоследователен в оценке уже свершенного дела.

Источник его радости в третьем акте противоречив. С одной стороны, это обладание прекрасным имением (естественное человеческое чувство, не связанное с расчетом), с другой — страстная жажда поскорее «хватить» топором по тому, что составляет прелесть этого имения. Отсюда смешение победных интонаций с сожалением о случившемся. И, как он признается на прощанье Трофимову, только напряженной работой ему удается достигнуть некоторого облегчения: «...тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую». Состояние это под стать многим чеховским интеллигентам, стремящимся к ясной жизненной цели. И совсем не странно в наши дни прозвучали эти слова купца в устах актера Б. Плотникова, выступавшего по радио с рассказом о своей разнообразной творческой работе5.

Желание автора, чтобы актер, исполняющий эту роль, показал зрителям не просто хама, основано, как известно, на его личных впечатлениях. Он умел отличить купцов типа Саввы Морозова, сделавших немало для расцвета русской культуры, от новейших «аристократов», отцы которых ходили когда-то в лаптях, а они теперь носят «лаковые ботинки и потому позволяют себе грубо обращаться с подневольными людьми»6. То, что Лопахин не таков, видно хотя бы из его последнего разговора с Епиходовым, нанятым им для охраны имения. Интересно, как в наставлениях этому своему служащему он постепенно снижает тон — от начальственного («Епиходов, мое пальто!») к менее официальному: «Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке» и уж совсем простому: «Что это у тебя голос такой?». Проявляет Лопахин и к Дуняше чисто человеческое беспокойство — по поводу ее излишней чувствительности, не вяжущейся с ее положением в доме.

Притом, что язык Лопахина выдает его недостаточную образованность (об этом см. в главе ««Недотепа» и «враздробь»»), доля внутренней культуры в нем чувствуется. Автор наделил Лопахина чуткостью к красоте, которая его трогает не только в Раневской (вспомним его восхищение купленным имением, «прекрасней которого ничего нет на свете», цветущим маком). Это свойство героя подтверждается словами Трофимова о душе и руках Лопахина, которые делают предыдущее, трофимовское же, определение его как «хищного зверя», съедающего все на своем пути, недостаточным.

И все же... Именно этими руками с «нежными» пальцами Лопахин «размахивает», может быть, и буквально, отдавая распоряжение срубить сад7. Это не вяжется с трофимовскими словами, зато выдает в центральной фигуре пьесы энергию дельца. Парадоксально: в энергии, которая вписывается в противоречивость личных свойств героя, одновременно проявляется цельность его натуры. Потому что смысл его жизни действительно — в купеческой деятельности. Ни на какой личный интерес к людям вне фабулы пьесы, заставляющий предположить в Лопахине неделовые связи (как у Раневской с возлюбленным, у Пищика с Дашенькой и др.), автор не намекает.

Отношения же с теми, с кем его сближает деловая сторона жизни, ясны и определенны. Когда он ведет речь с Раневской и Гаевым как с владельцами гибнущего имения, то, не стесняясь, называет их легкомысленными и непрактичными людьми, а Гаеву в минуту раздражения бросает в лицо: «Баба вы!» С Фирсом он находит общий язык (разговор об отсутствии порядка в стране после «воли»). Наглый же паразитизм Яши ему, нажившему капитал неустанным трудом и, возможно, бессонными ночами, может быть только чужд (Лопахин, пользующийся его лакейской услугой перед отъездом всех из дома, удостаивает Яшу лишь обсуждения качества и стоимости шампанского и презрительного замечания, что Яша «вылакал» всю бутылку). С Дуняшей же и Епиходовым, давно уже живущими в доме, т. е. с постоянным «служебным персоналом», у него тон в целом уверенный, «распорядительный», хотя, как было замечено, без подчеркнутой официальности.

Если же Лопахина с кем-то связывают в пьесе чисто человеческие отношения, без примеси делового или хозяйственного интереса, то он словно теряет свою цельность. В этом смысле характерно его отношение к Раневской как владелице имения и как прекрасной женщине. В первом случае она удивляет его непониманием своей выгоды, во втором восхищает красотой и душевным складом, который и определил ее пренебрежение выгодой.

Совершенно свободно от деловых интересов отношение Лопахина к Трофимову. С присущей ему прямотой и искренностью он может проявить невольную бестактность в связи с затянувшейся учебой «вечного студента» и его гуляньем «с барышнями», пошутить над ним (ироническое «Страсть!» в ответ на слова Раневской об уме Пети, произнесшего тираду о ста чувствах человека). Но столь же искренне, с сочувствием он слушает слова Трофимова о стремлении человечества к «высшей правде» и обнимает, взволнованный пониманием им своей неординарности. И на прощанье пытается помочь ему деньгами, зная его бедность и не умея иначе выразить свое доброе отношение.

Единственный, с кем Лопахин, не имея чисто деловых связей, не впадает в противоречия, — Симеонов-Пищик. Он общается с ним «на равных», говорит ему «ты» (но не как слугам) и может даже подтрунить над ним («Экая прорва» — по поводу проглоченных Пищиком пилюль). Разбушевавшийся под впечатлением покупки сада Лопахин именно ему дает утихомирить себя и увести от плачущей Раневской. Этот обедневший помещик, в поддевке из сукна и шароварах, обладатель имени и отчества, с которым никто к нему не обращается (Борис Борисович8), по интеллекту близкий к мещанской среде, вызывает у него сочувствие. Зная муки Пищика по поводу денег, Лопахин легко одалживает ему их. И не рассчитывает, видимо, на возвращение долга. Дочь Пищика Дашенька, одобряя отцовское уважение к Лопахину, говорит о нем «разные слова». Возможно, кроме Вари, это еще одна женская душа, которую заинтересовал Лопахин. А ему, занятому делами, и невдомек.

В одной из фабульных ситуаций противоречивость Лопахина сконцентрирована — как феномен, имеющий аналогию с прошлой литературой, — с трагикомическим изображением несостоявшейся женитьбы Подколесина и драматическим — Обломова. В отличие от своих литературных предшественников, чеховский герой приходит к той же ситуации потому, что не придает значения своей личной жизни. В предполагаемой его женитьбе на Варе сплетаются мотивы, лишающие его уверенности в решении этого вопроса. Главный, очевидно, — его сердечная привязанность к Раневской9.

К Варе у Лопахина сложилось определенное отношение мужчины, проявляющего неравнодушие к «предмету» постоянным поддразниванием, более естественным, впрочем, для юного возраста. Если бы он сделал Варе предложение до аукциона, то поневоле стал бы «родственником» Раневской, но вряд ли такая перспектива его могла радовать: он чувствовал бы себя неловко в ее присутствии. Если бы это произошло после торгов, в его доме оказалась бы преданная и трудолюбивая хозяйка, но тогда перед ним встал бы вопрос: а нужна ли ему в этом качестве именно Варя? Не проще ли нанять служащего и дать ему необходимые распоряжения? (Что он и сделал). Лишив себя отказом от женитьбы на Варе возможности увидеть когда-либо Раневскую, он по-своему — в тоскливых словах о том, чтобы поскорее изменилась эта «нескладная, несчастливая жизнь», — навсегда простился с ней. Как заметила актриса Н. Бутова, «верно, нелепость — русская душа. Лопахин так же несчастлив, приобретая, как несчастливы господа — теряя»10. Сплетение деловых и неделовых мотивов в отношении Лопахина к Раневской, думается, — главный источник противоречивости героя, с особой остротой воплощенной в сцене его «объяснения» с Варей.

Необычность в литературе чеховского купца сразу почувствовал Немирович-Данченко, не аргументируя, к сожалению, своей оценки: «Лопахин прекрасен и взят ново»11. Новым для него могло стать то необычное, что не было свойственно колоритным фигурам русских купцов, хорошо известных ему как знатоку литературы и драматургу, т. е. тонкость душевных движений. Но он уловил в Лопахине и традиционную для литературы истинно народную, крестьянскую, породу: «Лопахин — здоровый, сильный: зевнет — так уж зевнет, по-мужицки, поежится утренним холодком — так уж поежится», — наставлял он Л. Леонидова перед премьерой12. Здесь речь — не только о физической силе, но и о своеобразии характера человека, вышедшего из народа.

Глубину характера Лопахина понял и А. Блок. По прочтении работы Д. Мережковского «Чехов и Горький», где Лопахин присоединен к «торжествующим хамам», за которыми придет «великий, Грядущий хам»13, поэт писал: «Когда эти термины применяются к Горькому и особенно к Чехову, душа горит; думаю, негодование в этом случае и не должно иметь пределов...»14.

Насколько были близки к авторскому замыслу некоторые толкования Лопахина в наших спектаклях 1970-х годов (в первую очередь В. Высоцкого, Ю. Каюрова, позже А. Миронова), сыгравших переломную роль в сценической жизни пьесы, мы отчасти уже говорили.

Остановимся на предыстории этих актерских достижений в нашей стране. Нет ли в них истоков новаторства позднейших исполнителей этой роли?

Наиболее яркой в этом смысле была работа двух выдающихся актеров-мхатовцев — Н. Баталова и Б. Добронравова. Они пришли в театр почти в одно время, в 1915 г. — Добронравов, в 1916-м — Баталов. И были в заграничных гастрольных поездках 1922—1924 гг. Так что к концу 1920-х, когда в театре готовился новый вариант «Вишневого сада», встреченный в штыки пролеткультовцами, они оказались в числе молодых сил театра, обнадеживавших стареющую труппу. И оба, играя в разное время в спектакле редакции 1928 г., силою таланта, каждый по-своему, противопоставили человечность героя трафаретным в то время представлениям о его грубо социологической сущности — как агрессивного капиталиста. Но судить теперь об этом мы можем только по воспоминаниям очень немногих лиц и работам знатоков театра.

Многое в актере Н. Баталове, вспоминают видевшие его в этой роли, отвечало личности чеховского героя. Это в первую очередь активность в деле, желание сделать как можно больше — «размах» в хорошем смысле. М. Кнебель, игравшая в том же спектакле роль Шарлотты, запомнила в этом Лопахине «веселую энергию» и «деловой зуд», желание жить и «заворачивать крупными делами...». Но и «что-то неспокойное во взгляде, какое-то скольжение по лицам, устремленность куда-то вперед»15. Уже здесь схвачены две основы характера героя, с высокой степенью эмоциональности раскрывшиеся в его монологе после торгов: радость и тоска. П. Марков запомнил в первую очередь, — при деловом расчете, — «какое-то недоумение перед жизнью», даже «перед самим собой»16.

Талант Баталова оказался, таким образом, под стать «нетипической» стороне купеческой натуры героя. Противоречивость характера Лопахина в его исполнении во всяком случае не нарушала авторского рисунка роли.

Однако, выбирая Баталова, а потом Добронравова на роль Лопахина, Немирович-Данченко исходил, по-видимому, не столько из того, как они могли показать в Лопахине то «новое», о чем он писал в 1903 г. Чехову, сколько из других соображений. В 1934 г. у него появилась мысль поставить заново одну из пьес Чехова к 75-летию со дня его рождения. Среди возможных кандидатур на роль Боркина для несостоявшегося спектакля «Иванов» он имел в виду обоих актеров17. Возможно, Немирович почувствовал их способность к воплощению предприимчивости, присущей Боркину и Лопахину (которого уже играл Баталов и в уже намеченном тогда к «серьезнейшему пересмотру» «Вишневом саде» сыграл в 1935 г. Добронравов). Но в общем контексте этих пьес, «Иванова» и «Вишневого сада», суетливая активность Боркина представляется пародией на деятельную энергию Лопахина. Боркинские прожектерские планы обогащения Иванова (вроде шантажирования соседей по имению устройством плотины или женитьбы старика, графа Шабельского, на вульгарной богатой вдове Бабакиной) в сравнении с вполне реальными планами Лопахина выглядят как шуточный эскиз к серьезной картине. Кстати, в тексте пьесы эту разницу можно почувствовать по реакции владельцев гибнущего имения на планы своего спасения. Чувствуя в выдумках Боркина жульническую подкладку, Иванов называет их «фокусами», Гаев же, не принимая плана Лопахина, но и не видя в нем какого-то подвоха, дважды произносит презрительное «чепуха».

Добронравову было близко не боркинское, т. е. шутовское, а именно лопахинское, серьезное начало в предприимчивой натуре. Года за полтора до его выступления в юбилейном «Вишневом саде» в МХАТе шли репетиции пьесы «Егор Булычов и другие» с Леонидовым в главной роли. Выбор этого актера, первого Лопахина на сцене, был оправдан. Истоки буйного характера горьковского Булычова ведут, как об этом уже говорилось, к чеховскому более «мирному» варианту «нетипического» человека из купеческого сословия. Добронравов страстно хотел играть Булычова и не скрывал этого. Боль, которую он, видимо, испытал, не получив этой роли, могла утолить вскоре работа над Лопахиным. Характерна эта тяга артиста к литературному герою с психологией, нарушающей привычные представления о классовом сознании личности. В итоге он получил более тонкий человеческий материал, работа над которым обещала быть более трудной и потому более интересной.

Путь к Лопахину для Добронравова шел и от его прежних соприкосновений с творчеством Чехова. Начав свою недолгую актерскую Чеховиану с инсценировок юмористических рассказов, он исполнял роль Трофимова в гастрольных поездках МХАТа в 1920-е годы, затем — Яши. К Лопахину он пришел, уже познав, таким образом, психологическое разнообразие мира чеховской пьесы. В практике Художественного театра это был шестой Лопахин (после Л. Леонидова, Н. Массалитинова, П. Бакшеева, А. Жильцова и Н. Баталова). В книге, посвященной Добронравову18, есть фотография сцены второго акта: он смотрит на Гаева (В. Качалов) и Раневскую (О. Андровская) — словно пытается разгадать, в чем тайна этих взрослых детей, так упорно сопротивляющихся спасению любимого имения. Глубокий, пристальный, долгий взгляд, может быть, единственный у исполнителей этой сцены.

Когда во втором акте Добронравов произносил известные слова Лопахина: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...», то зрителям невольно казалось, что в нем самом есть нечто от человека-великана в этом смысле.

Впечатление купеческой удали и почти физической мощи Лопахина-Добронравова было одним из сильнейших для зрителей. «Кулак, как топор, взлетел в воздух», — пишет Е.И. Полякова, вспоминая, как произносил Добронравов слова: «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду...». И мемуаристка отмечает тут же быструю смену настроения героя в этой сцене, связанную с его противоречивостью, — от уверенности к снижению тона: «А потом — шепот, тоска... И в конце — привычное, деловое общение, но с оттенком неловкости»19.

Правда, Г. Бродская в своей монографии, полагая, что Добронравов соответствовал известному желанию Станиславского в 1926 г. видеть в Лопахине темперамент Шаляпина, считает, что актер играл именно требуемую эпохой фигуру «купца-мироеда», без всякой сложности, и «не вызывал симпатий зала». Но аргумент при этом приводится один: жалоба О. Книппер на то, что ей трудно вести диалог с Добронравовым, так как он «не проявлял к ней любви»20. При том, что сама исполнительница роли Раневской играла в эти годы, по свидетельству некоторых очевидцев, на которых ссылается Г. Бродская, энергично, без «растерянности», — эта жалоба кажется не совсем достаточной для такой оценки игры Добронравова. Ведь вопрос можно поставить и иначе: может быть, такая Раневская не располагала Лопахина к той душевной привязанности, которой ее наделил автор? Истина, возможно, — посередине: мягкости Лопахина по отношению к Раневской Добронравов не обнаруживал, но долю сложности в натуре своего героя он все-таки дал почувствовать зрителям, что особенно подтверждается в переходе его монолога от буйного тона к «шепоту» и «тоске» и в «оттенке неловкости».

На другой фотографии той же книги запечатлен и иной, обратный переход в настроении Лопахина: от неловкости и скрытой тоски — к освобождению от этих чувств. Это момент, когда Лопахина, стоящего рядом с Варей (Н. Тихомирова), вдруг окликнул рабочий из сада, и он уже понимает, что пытке с навязанной ему ролью «жениха» пришел конец. Стукнув себя от неожиданности по лбу, он еще стоит, но готов к бегству. Впоследствии такие мгновенные переходы от одного психологического состояния к другому блестяще воплотил Высоцкий в постановке А. Эфроса, так что в известной степени Добронравов может считаться его предшественником в роли Лопахина.

Своеобразия Лопахина-Высоцкого в прежних главах мы могли коснуться лишь слегка. Здесь необходимо вернуться к этой, безусловно, тоже «центральной» фигуре среди исполнителей этой роли.

В начале спектакля этот Лопахин был еще очень сдержан, чуть скован в непривычном для него светлом костюме, пожалуй, он еще робеет в присутствии Раневской и всей ее свиты. Он явно чужой (пожалуй, даже более, чем Шарлотта в исполнении М. Полицеймако) в этом «высоком» для него окружении21. И только изредка прерывающие благопристойность его общего тона секундные окрики с хрипотцой выдают глубоко спрятанную страстность натуры. На всем протяжении спектакля страстность Лопахина выплескивается чредой контрастных интонаций, переходов от крика к полушепоту, от тихого, спокойного тона к нервному взрыву. По этим мгновенным переходам настроения, по нервности и темпераменту к Лопахину приближается в этом спектакле, как мы знаем, Раневская-Демидова. На этой сцене ей брат был не рассудительный Гаев с его «патетическими» речами, а Лопахин.

А пока, в первом акте, эти переходы в Лопахине — только предвестие того азарта, который загорится в нем на аукционе и о котором он с таким чувством расскажет в третьем акте уже в качестве хозяина усадьбы.

Этот монолог и в пьесе является высшей точкой в выражении сложности подлинно народного по своей природе характера. Радость, охватившая все его существо, откровенно, эгоистически выраженное чувство наслаждения, горечь, снова неуемная радость — эти переходы дают основание театру максимально «взвинтить» настроение героя. Искренность этих переходов вызывает в читателе волну сочувствия к герою, хоть и воспользовавшемуся «чужой бедой», но далеко не безразличному к разорившимся хозяевам.

Дремавшее в герое мужицкое буйство в постановке Эфроса выплескивалось наружу22. И, совершенно неожиданно, в этом монологе у Высоцкого прорывались интонации, знакомые зрителю по его песням. Уже вступление Лопахина к прозаическому рассказу («Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу...»), кроме невольной рифмы (милость — помутилось), мысль и строение фразы вызывали ассоциацию с одной из строк начала его трагической песни «Кони привередливые» (1972). Приступая к рассказу о своей обрывающейся, с недопетой песней, жизни, поэт говорил так: «Что-то воздуха мне мало...». И далее в монологе Лопахина, звучащем на фоне садняще-веселой музыки еврейского оркестра, чудилось настроение «гибельного восторга» в этой песне. Смесь радости и тоски (предусмотренную автором, как было сказано выше, даже в ремарках) Высоцкий выразил со всей силой своего артистического таланта.

В то же время в актерском и режиссерском рисунке роли Лопахина на этой сцене чувствовались и иные стороны характера героя, подчеркивающие его индивидуальность и отчасти связанные тоже с его происхождением: простота общения с окружающими, непосредственность в выражении своих чувств (отчасти, потому что такими свойствами обладают и люди других сословий, а в пьесе — Раневская, Симеонов-Пищик). В дополнение к тому, что мы об этом говорили, ссылаясь на текст пьесы, вспомним, как Лопахин оживляется во время гулянья в поле под впечатлением слов Раневской о том, что хорошо бы устроить «вечерок» с еврейскими музыкантами. Но, видимо, — это уже в связи с «нетипическими» чертами героя — он сдерживает себя: начинает напевать услышанную где-то фразу, но «тихо»: «И за деньги русака немцы офранцузят». Театр часто развивает нахлынувшее на Лопахина настроение, заставляя его в этой мизансцене пуститься в присядку. Тем самым минутная беспечность, оборвавшая невеселую беседу о судьбе сада и о грехах Раневской, продлевается, и далее разговор идет уже по новому руслу (суждение Фирса о судьбе крестьян и помещиков после «несчастья», трофимовская речь о прогрессе и социальной несправедливости и т. д.).

Все это (но без присядки в этой сцене) и Высоцкий давал почувствовать зрителю. Но восходящая к крестьянской натуре героя физическая сила в его игре была оттеснена другими достоинствами: умом, чувством иронии, одним словом, духовным началом, составляющим новизну этого купца.

Казалось бы, чего проще — одним-двумя штрихами передать на сцене физическую силу сына крепостного (что, кстати, выдает здоровые условия жизни крестьян в усадьбе Гаевых, хотя само «владение живыми душами», о чем говорил Трофимов Ане, не могло быть животворным). Такие штрихи имел в виду Немирович-Данченко в советах Леонидову перед репетицией пьесы. В современном театре так часто и поступают. Зрители венского спектакля 1983 г. (Бургтеатр, пост. А. Беннинга) при первом же взгляде на Лопахина (артист Х. Крекамп) должны были, судя по заметкам режиссера, ощутить эту силу: заснув за книгой, он продолжал крепко держать ее в своих руках23. Это ощущение не мешало тому, что далее на сцене вместе с внешней грубостью этого человека раскрывалась его внутренняя интеллигентность24. Другой Лопахин (М. Янко в упоминавшейся нами прежде липецкой постановке В. Пахомова), выпив квасу, который ему принесла Дуняша, как истый купец или крестьянин, смачно крякал. Но пока Фирс, к примеру, оплакивал старые времена, он нервно курил и напряженно смотрел на Раневскую: откликнется она в конце концов на его проект? Взгляд человека, неравнодушного к судьбе имения и его хозяйки, отнюдь не хищника в прямом смысле. Задача показать нетипичную для купца сложность этими актерами решена. Наверное, несколько таких «чисто народных» жестов использовали и режиссер с актером Театра на Таганке, но память почему-то их не сохранила.

Энергия Высоцкого была направлена на сочетание внешней принадлежности его героя к простому люду и надрывных интонаций с внутренней интеллигентностью. Высшее воплощение авторского замысла, пренебрегающее частными подробностями натуралистического свойства. Обобщение образа, достойное сценического воплощения вечных образов литературы. Как и обобщение характера Раневской в спектакле Стрелера. В обоих толкованиях этих героев Чехова есть устремление к надбытовой реальности. К Реальности с большой буквы. Не той, которую в спектакле Станиславского И.Н. Соловьева противопоставляет мейерхольдовскому понятию Рока в пьесе25, а той, которая в наше время вбирает в себя и роковое начало, предчувствие Беды.

Вероятно, многие исполнители роли Лопахина старались, не повторяя, воспроизвести свойственный герою и актеру Высоцкому размах. Соединение крестьянской простоты и минутами даже невоспитанности со спонтанной тонкостью и способностью к душевному страданию, хотя бы только в острую минуту. Некоторые детали в трактовке Лопахина как противоречивой личности Андреем Мироновым в постановке В. Плучека мы упоминали. Эпизод с перчаткой Раневской, которую он со сдерживаемым волнением держал в руке, ожидая прихода Вари для «предложения», незабываем. Но еще важнее, как заметил Б.М. Поюровский, общее направление в трактовке Лопахина Мироновым — «нравственная неудовлетворенность»: «...у него нежная душа артиста, а он купец, должен наживать деньги»26. Отсюда неожиданное в театральной практике точное воплощение этим актером авторской ремарки к началу рассказа о торгах, мимо которой проходят, как заметил тот же критик, многие другие исполнители роли: «сконфуженно, боясь обнаружить свою радость». Но важно также заметить, что этим страхом («боясь») были продиктованы никого не интересующие в этот момент слова Лопахина о том, в котором часу кончились торги и насколько опоздал обратный поезд из города. В тягучие минуты ожидания ответа на прямой вопрос о продаже сада и Гаев потом некстати заговорил об анчоусах и о том, как он проголодался... Между тем Лопахин набирался духу, чтобы произнести единственно нужные собравшимся слова. В мироновском Лопахине было больше мягкости и более открытой интеллигентности, чем у Высоцкого и даже в самой пьесе. Он трогал своим отношением к Раневской (по Поюровскому, — «влюблен на всю жизнь»), и это вносило в его роль трагический оттенок. Мотив сердечной привязанности к прекрасной женщине, огрубленный критиком К. Арабажиным, Миронов передал зрителю в утонченном варианте, что заставляет понять и с уважением отнестись к такой трактовке авторского замысла.

Последователем же Высоцкого по темпераменту в воплощении этого образа из известных нам в зарубежном театре Лопахиных представляется Том Уилкинсон в нью-йоркской постановке П. Брука (спектакль, показанный в Москве в марте 1989 г.). Простота в лучшем смысле, установка на «живую жизнь» в спектакле Брука была благодарной почвой для выражения таланта актера, отличающегося своей непосредственностью. Перед нами был живой, порывистый в движениях, сильный Лопахин. Знаменателен его вид в начале спектакля: в ожидании поезда он не спит на сцене, как во многих спектаклях (вопреки тексту пьесы), а бодрствует. Режиссеру, видимо, важно было показать активность его натуры, нетерпеливое желание скорее увидеть Раневскую. С этой минуты зритель попадает под обаяние быстрого ритма спектакля и — на его фоне — энергичной, сочной игры актера. В этом же акте, поздоровавшись с Раневской, он отходит от нее и, может быть, во власти вспыхнувшего вдруг радостного чувства, неожиданно для зрителя крепко целует... Варю. В нем, пожалуй, нет той противоречивости, которая чувствуется остро в Лопахине у Высоцкого, но состояние открытого, порядочного человека с мощной энергией накопителя Уилкинсон передает. В первой, парижской постановке Брука, судя по впечатлениям А. Бартошевича27, личная привязанность Лопахина (Н. Ареструп) к Раневской (Н. Пари) не была подчеркнута, но режиссер нашел для актера мизансцену, выражавшую сочувствие ее горю. Когда Раневская начинала, по Чехову, «горько» плакать, он бросался на пол, лицом вниз, и в таком положении двигался, постепенно отдаляясь от нее. Думается, это было своеобразным прощанием с Раневской, указанием на то, что с этих минут пути их совсем расходятся.

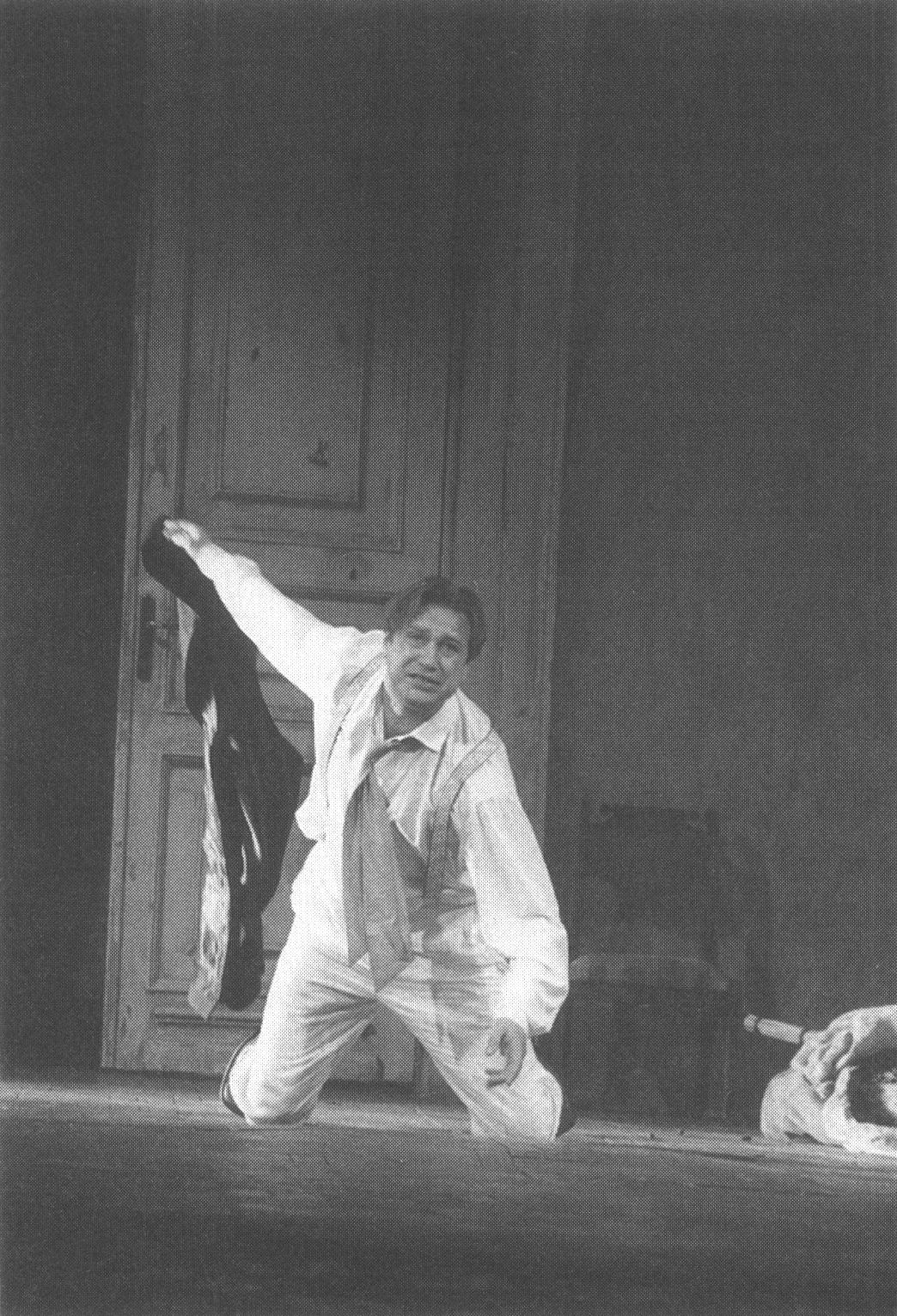

Похожий прием, но с иным настроением, использовал в своей последней постановке Л. Хейфец. Его Лопахин (Д. Журавлев), молодой, крепкий и честно глядящий в глаза людям купец, в эти тяжелые для Раневской мгновения, не умея сдержать своей боли за нее и, видимо, чувствуя себя невольным виновником случившегося, тоже бросился на пол, но двигался при этом по направлению к ней... Это один из волнующих эпизодов спектакля, открывающий в Лопахине способность пережить «чужую» беду как личную.

Все названные здесь исполнители роли Лопахина стремились передать авторское представление о сложности героя, не давая повода упрекнуть их в однотонном рисунке роли. Этот недостаток заметил Ж. Баню в исполнении роли Лопахина (Ф. Грациози) в спектакле Стрелера (1974): «Ничто не отличает его от господ... чрезмерная ассимиляция, как и чрезмерное удаление, губительна. Трудность в том и заключается, чтобы играть и то, и другое»28. Играть и то, и другое — это касается всех героев, но Лопахина — в особенности. Перегиб в любую сторону лишает этого героя открытия, совершенного Чеховым в изображении капиталиста нового склада, вместившего в себе энергию дельца с человечностью и чуткостью.

Таких Лопахиных, может быть, немало в нашей и других странах. Возможно, этого сочетания мог достигнуть, например, выдающийся армянский актер В. Мсарян, известный у нас по фильму «Паганини» и вызвавший когда-то восхищение московской публики в заглавной роли спектакля «Игрок» по Достоевскому. Он играл Лопахина в Ереванском драматическом театре, в постановке А. Вилькина (1985). По неистовому темпераменту актера можно предположить, что в чем-то он, если не наследовал, то сам был наделен теми же свойствами, которыми приводил в волнение зал первый исполнитель этой роли в спектакле А. Эфроса. Эталоном для современного актера, приступающего к этой труднейшей роли, видимо, остается Высоцкий.

Лопахин — Д. Журавлев. Сцена из третьего действия. Постановка Л. Хейфеца. Театр им. Моссовета. 2001. Фото Е. Лапиной

Обложка книги Ж. Баню «Наш театр — «Вишневый сад»» (М., 2000)

Примечания

1. Это определение звучит странно в контексте пьесы, в которой наиболее выдержан отказ от деления героев на главных и неглавных, оттесненных образом Сада. Такой парадокс, при всей несопоставимости героя с автором, объясняется отчасти их общей родословной (у обоих дед — крепостной, отец — лавочник). Личность Чехова можно тоже считать «нетипической» для его происхождения, а слова Трофимова о душе и пальцах этого купца невольно ассоциируются с обликом создателя пьесы. Возможные реминисценции из жизни автора — наряду с его наблюдениями над купцами нового типа — могли вызвать мысль о центральной роли этого нового в литературе героя.

2. Книжное обозрение. 1992. № 11.

3. Искатели новой правды в произведениях А.П. Чехова // В мире искусств. 1907. № 11—12. С. 22 (подпись — Л.В.).

4. Кнебель М.О. (Воспоминания о А.М. Лобанове) // Андрей Михайлович Лобанов: Документы, статьи, воспоминания. М., 1980. С. 189.

5. Выступление по «Радио России» 11 марта 1997 г. (Передача «Пиковая дама», ведущая А. Тиликашвили).

6. Горький М. А.П. Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 445. В Станиславском же Чехов видел счастливое для характера Лопахина сочетание купеческого происхождения с душой артиста. Сам Станиславский только в конце жизни осознал проницательность автора. См.: Бродская Г. Т. II. С. 467 и др.

7. Д. Магаршак отметил в одной из театральных трактовок характера Лопахина отклонение от авторского замысла, возникшее из-за неверного перевода слова «размахивать». В этом переводе Трофимов советует Лопахину: «Не всплескивайте руками», и Лопахин в самом деле «всплескивал» руками — в духе мистических представлений о русской душе. См.: Magarshack D. The Real Chekhov. L., 1972. P. 15.

8. Это показалось, видимо, автору постановки в Белорусском театре им. Якуба Коласа Ю. Лизенгевичу случайным пропуском драматурга (или обидным обстоятельством для героя?). В начале третьего акта в этом спектакле Трофимов дважды обращается к Пищику: «Борис Борисович!» Если бы режиссер мог спросить по этому поводу разрешения Чехова, думается, ответ был бы тот же, о котором вспоминает Е. Муратова-Шарлотта: «Можно, но не нужно» (она хотела надеть зеленый галстук).

9. О влюбленности Лопахина в Раневскую еще при жизни Чехова во время петербургских спектаклей писал, например, К. Арабажин в рецензии (Новости дня. 1904. 3 апр.), которую послал Чехову с просьбой откликнуться на его гипотезу. Отклик Чехова неизвестен, но в письме к жене в связи с этой просьбой он писал об авторе гипотезы с неприязнью (см.: XII, 85).

10. Письмо к Т.Л. Щепкиной-Куперник 26 сентября 1911 г. (Музей МХАТа. Оп. А. № 1493).

11. Телеграмма Чехову, 18 октября 1903 г. (Немирович-Данченко Вл.И. Избр. письма: В 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 344).

12. Письмо Л.М. Леонидову, январь (?) 1904 г. (Там же. С. 355).

13. Мережковский Д.С. Чехов и Горький. 1906 // Мережковский Д.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. СПб.; М., 1911. Т. 11. С. 90.

14. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 5. С. 102.

15. Николай Петрович Баталов: Статьи, воспоминания, письма. М., 1971. С. 81.

16. Там же. С. 71.

17. Письмо К.С. Станиславскому, 26 августа 1934 г. (Немирович-Данченко Вл.И. Избр. письма. М., 1979. Т. 2. С. 422).

18. Борис Георгиевич Добронравов: Статьи. Воспоминания. Документы / Сост. В.С. Давыдов. М., 1983.

19. Там же. С. 55.

20. Бродская Г. Т. II. С. 363.

21. Одиночество героя подчеркнуто в названном белорусском спектакле. При появлении Лопахина (А. Фролов) после приезда Раневской вокруг него образуется большое пустое пространство, а в другом конце сцены располагаются все остальные лица. В этот момент его невыразительная, но спокойная и собранная фигура заставляет этих остальных и с ними зрителя насторожиться: появляется новая сила. Что-то она обещает?

22. В недавно вышедшей книге, которую мы цитировали в начале этой главы, — «Театр Анатолия Эфроса» (см. с. 226), А. Демидова в статье «Репетиции «Вишневого сада» на Таганке в 1975 году (расшифровывая собственные дневники)», пишет, что монолог Высоцкого был на уровне лучших его песен, и притом он плясал «исступленно» (с. 108).

23. Benning A. Notizen zum Stück // Anton Pawlowitsch Tschechow. Der Kirschgarten. Burgtheater. Saison 1982/83. H. 4 (Пер. Е.И. Нечепорука). Судя по обзору Е.И. Нечепорука «Чехов на австрийской сцене» (ЛН. Т. 100, кн. 1. М., 1997. С. 344—355), традиция сценического воплощения Лопахина как сильного мужчины, в котором чувствуется здоровое крестьянское начало, сложилась с первой постановки «Вишневого сада» на немецком языке — в венском спектакле Э. Гайера 1916 г. (артист Э. Шталь-Нах-баур).

24. ЛН. Т. 100, кн. 1. С. 354.

25. Соловьева И. Реальность с заглавной буквы // Театр. 1974. № 8. С. 58.

26. Поюровский Б. Лопахин // Андрей Миронов глазами друзей: Сборник воспоминаний. М., 2000. С. 327.

27. Бартошевич А.В. (Выступление по телевидению 12 апреля 2001 г.)

28. Баню Ж. Наш театр — «Вишневый сад»: Тетрадь зрителя / Пер. Т. Проскурниковой. М., 2000. С. 86.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |