В первые 40 лет отечественной истории, которые можно условно назвать чисто советскими (с внутренним противостоянием части общества — власти), официальное отношение к Чехову, как и ко всей классике, не раз менялось. Но постоянными были поиски соответствия (или несоответствия) его творчества господствующей идеологии.

1

Сразу после Октябрьской революции, в условиях разрушенного хозяйства, была нужда в искусстве агитационном, зовущем к борьбе с противниками нового режима. В стране еще шли прежние чеховские спектакли, но популярнее были юмористические рассказы, с уклоном в сатиру. «Рабьи души», «Недавняя Русь» (1919) и др. — типичные названия, насильственно приданные сборникам таких произведений. Лики прежней России предстали в них под знаком пошлости городских обывателей и убожества деревни.

В труднейшем положении оказался основной интерпретатор чеховской драматургии — МХТ (с 1919 г. — МХАТ). Искренние попытки театра сделать Чехова «созвучным революции» не удавались1. И. Берсенев, исполнявший теперь роль Трофимова в «Вишневом саде», в приподнятом тоне читал монологи о счастливом будущем, но их воздействие «невозможно было сравнить с митинговой зажигательностью, которую придавали актеры в те дни монологам Шиллера, Лопе де Вега»2. Сдержанные чувства героев и поток пауз старой постановки тоже не трогали нового зрителя.

При холодном отношении к пьесе в целом прорывались тогда и просто враждебные отклики о дворянах, теряющих сад. Бывшая петербургская студентка А. Кравченко в 1919 г. снова пришла в МХТ. «Я приехала в Москву по делам юга, где шли ожесточенные бои с армией Деникина. Беззаветно дрались красноармейцы... В тылу шла труднейшая борьба с хозяйственной разрухой... И вот опять «Вишневый сад». Люди на сцене любуются вишневым садом, стонут от «трудностей» жизни вроде плохого обеда в ресторане, уезжают в Париж, который невольно ассоциировался не только с представлением о городе, где богатый человек может весело и приятно пожить, но и с представлением о белогвардейском центре, куда несомненно бежало немало Раневских и Гаевых. Время этих людей раз и навсегда кончилось, не хотелось тогда вникать в их переживания»3. Но, по мнению мемуаристки, деловитость, практическая сметка и энергичность Лопахина были нужны пролетарскому государству, и этому чеховскому купцу «хотелось верить». Сочувствие зала к Фирсу, забытому в заколоченном доме, А. Кравченко объясняла так: «Время гражданской войны было временем великого расцвета гуманизма, чувства солидарности с каждым человеком, которого кто-то другой мог посчитать ниже себя, не заметить»4.

Не обольщаясь тем, что гуманизм в те годы был принципом солидарности с каждым человеком, признаемся, что отношение новой власти к Чехову стало более жестким.

В репертуаре, рекомендованном театральным отделом Наркомпроса на 1919 г., значились только «Вишневый сад» и водевили («Предложение», «Медведь», «Юбилей», «Свадьба»)5. Отбор характерен: эти пьесы можно было использовать как иллюстрацию к предыстории пролетарского государства, отменившего социальный статус героев этих сюжетов.

В связи с приближением 25-летая со дня смерти Чехова явилась все же потребность найти в творчестве Чехова что-то нужное советскому читателю. Попытку противопоставить новый взгляд на писателя двум трафаретам дореволюционной критики (певец «сумерек» и «хмурых людей» — поэт мечты о светлом будущем) сделали в 1925 г. Ю. Соболев в книге «Новый Чехов» и М. Кольцов в статье «Чехов без грима» (Правда. 1929. 15 июня).

Художник-материалист, порвавший с толстовством, по Ю. Соболеву, и писатель-общественник, юморист и сатирик, по М. Кольцову, Чехов был представлен в этих работах как прозаик. Идейные достоинства рассказов, повестей, фельетонов Чехова признавал Кольцов, о художественном мастерстве его прозы писал Соболев. О пьесах же оба умолчали, может быть, чувствуя в них интерес автора к драматической судьбе интеллигенции, что не укладывалось в концепцию актуальности Чехова. Целостное восприятие всего творчества Чехова не «вытанцовывалось».

Теоретическое обоснование такому отторжению чеховской драматургии дал В.М. Волькенштейн6. Пьесы Чехова, как и Островского, считал он, были нужны зрителю, пока дореволюционный быт был устойчив. «Вишневый сад» при этом объявлялся последней значительной бытовой пьесой русской литературы.

Тут, однако, вступило в силу и политическое обоснование отрицательной оценки драматургии Чехова: в те же годы, с 1920-го по 1927-й, даже «Вишневый сад» не был допущен к постановке! (Художественный театр в этот период ставил пьесу только в заграничных гастролях 1923 и 1924 гг.). Но, думается, и без этого запрета театр не был внутренне готов выйти со старым спектаклем перед публикой, в значительной степени проникнутой революционным сознанием.

О сложности настроения в МХАТе свидетельствует запись В.И. Немировича-Данченко в альбоме редактора-издателя «Русской мысли» В.М. Лаврова, тогда уже покойного. Запись сделана по просьбе семьи издателя 10 февраля 1924 г. (Некогда полушутливую запись внес в альбом и Чехов.) Атмосферу встреч деятелей культуры в доме Лаврова Немирович-Данченко передает так: «Вспоминаю его (В.М. Лаврова) кружок как собрание, где самой дорогой мечтой была мечта о счастливой, справедливой жизни. В темной полосе так называемой реакционной эпохи Александра III и потом, в царствование Николая Последнего, эта мечта грела нас, сближала, утешала. И вот... большинство мечтателей ушло «далече», мечта осуществилась и снова отлетела... И новая жизнь подошла, сверкающая, странная, кующая нечто могучее, куда более могуче развивающее мечту о справедливости, чем те наши мечты... И нахмуренно-вопросительным представляется мне лицо Вукола... И сосредоточенно-недоуменными лица других, скользнувших по этой книге теней...

Разве это?!.. Да, это не то!.. И как-то совестно мне, что я еще живу, волнуюсь, чувствую в так называемом строительстве новой жизни, участвую с верой в лучшее будущее, тогда как они только хмурые тени»7.

Отмеченные нами фрагменты записи выдают противоречивость мысли лояльного директора знаменитого театра, сумятицу в его душе, невозможность при всем желании увидеть в новой действительности осуществление той мечты, которую он когда-то вместе со Станиславским пытался воплотить в пьесах Чехова. «Да, это не то!» — вырвалось у него, когда он назвал «могучим» современное развитие старой мечты о справедливости и представил себе недоумение по этому поводу давно ушедших из жизни единомышленников. В их числе, конечно, и Чехова.

Совсем иначе, чем Немирович, был настроен К.С. Станиславский, работавший тогда над осмыслением опыта МХАТа (и своего личного) в книге «Моя жизнь в искусстве» (1-е изд. — 1926). В раннем варианте главы о «Вишневом саде» он писал: «Те, кто признает Чехова устарелым, говорят не о нем как о человеке и поэте, а лишь о его эпохе и людях, среди которых он жил и с которыми, естественно, он должен был иметь дело в своих произведениях, отражающих современную ему эпоху. Она, ее жизнь, многие из людей нудны, скучны, полны обыденщины, будней, мещанства; они и серы, и нытики». «Но среди них сам Чехов, к удивлению, сумел сохранить себя бодрым, полным надежды, провидящим будущее, приветствующим его и одним из самых передовых [людей] своей эпохи.

Нельзя смешивать самую личность поэта с темой творчества. Нельзя обвинять писателя за то, что он хорошо отражал свою эпоху. Неужели, если бы он это делал плохо и прикрашивал свое нудное время, он получил бы признание передовых людей и эпитет идеалиста?»8 И утверждая, что Чехов сумел бы понять и принять революцию, Станиславский внес в окончательный текст своей книги известные строки о возможном новом прочтении пьесы: «Дайте <...> Лопахину в «Вишневом саде» размах Шаляпина, а молодой Ане темперамент Ермоловой, и пусть первый со всей своей мощью рубит отжившее, а молодая девушка, предчувствующая вместе с Петей Трофимовым приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: «Здравствуй, новая жизнь!» — и вы поймете, что «Вишневый сад» — живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед»9. Что-то в этих словах есть от восторженности Гаева, с которым Станиславский-актер не расставался до конца 1920-х годов. Не говоря об отсутствии в МХАТе актеров типа Шаляпина и Ермоловой, оптимистическую трактовку пьесы не приняли бы тогда составители репертуара. И как бы в этом радужном контексте был воплощен противоречивый по Чехову образ Лопахина или наивной Ани, роль которой автор считал «не из важных»? Искренность режиссера несомненна, но для утверждения революционности пьесы время еще не пришло, а когда пришло (в 1940-е годы), Лопахину был уготован другой удел... А желание, чтобы Аня «крикнула» слова Пети, расходится с верностью авторскому тексту, которую соблюдал Художественный театр.

Тогда же некоторые исследователи в своих работах выдвигали «Вишневый сад» как единственную из чеховских пьес, достойную советской публики. Доводом была ее социальная тема — изображение гибели дворянско-помещичьего класса и роста хищнического капитала10.

Вскоре произошло событие, которое, казалось, открыло пьесе дорогу к новому зрителю. В 1929 г. Главрепертком смилостивился над некоторыми классическими пьесами, в том числе над «Вишневым садом» (единственным из чеховского репертуара), и допустил их к постановке. При этом особо отмечалась «социально-политическая значимость» пьесы Чехова11.

Между тем в МХАТе уже шла возобновленная в 1928 г. после большого перерыва старая ее постановка. Большинство ролей исполнялось теми же актерами, что и четверть века назад. Примечателен отзыв Ефима Зозули: «Я видел недавно «Вишневый сад». Что-то невероятное. Запах кладбища»12.Однако он не заметил, что, по сравнению с 1904 г., в спектакле были несколько приглушены именно элегические интонации (чему способствовало сокращение числа долгих пауз, раздражавших Чехова, и некоторое усиление обличительного начала, особенно в роли Гаева у Станиславского). Кто помнил дореволюционный спектакль, заметил эту разницу, и по поводу нового «Вишневого сада» разгорелся спор13. Отзыв Е. Зозули был опубликован в анкете журнала «На литературном посту»: «Как мы относимся к Чехову?» Из других участников анкеты «Вишневым садом» заинтересовался Ф. Раскольников. Хотя отношение Чехова к переходу земли в руки «аграрной буржуазии», писал он, «не совпадает с точкой зрения пролетариата», его произведения «заслуженно вошли в железный инвентарь» принятого пролетариатом классического наследия14. Комментарии, пожалуй, излишни.

Преимущественно с акцентом на социальных вопросах пьеса была поставлена к 75-летию со дня рождения Чехова (1935) в Харьковском театре русской драмы15, в Новосибирском театре «Красный факел»16.

Но пионером юбилейных постановок в те же годы был А.М. Лобанов, создатель спектакля в студии Р. Симонова (декабрь 1934 г.). Прежде чем процитировать пояснения режиссера к спектаклю, приведем отзыв Г.Г. Зориной, работавшей бок о бок с ним. Она характеризует Лобанова как человека, не просто любившего Чехова, но во многом опиравшегося на его художественный и нравственный облик. В юности, пишет Г. Зорина, Лобанов, вероятно, видел «Вишневый сад» в Художественном театре и был под сильным его впечатлением. Но в 1928 г. у него явилось желание «отгородиться» от возобновленного мхатовского спектакля; возможно, это желание и вдохновило его на создание спектакля, в котором, как пишет Г. Зорина, Лобанов угадал «многожанровую природу» пьесы («и водевиль, и комедию, и драму, и тень трагедийности, и фарс», а также «неоправданный поэтикой Чехова» гротеск17). Решился же он на эту постановку в трудный момент жизни своей труппы и, по воспоминанию режиссера В.М. Пахомова (Липецк), говорил тогда актерам: «Возьмемся за руки и пройдемся по «Вишневому саду»». Видимо, он искал в этой пьесе какие-то новые возможности. В газете же он объяснял свою позицию так: «Приступая к разработке режиссерского плана постановки «Вишневого сада» и определяя тему спектакля как «материальное и моральное вырождение дворянства конца прошлого столетия и приход ему на смену торгово-промышленного капитала», мы взяли за идею спектакля ту мысль, что прогнившее умирает, не вызывая жалости... Критически пересматривая взаимоотношения действующих лиц, мы отказываемся от снисходительного, добродушного отношения к персонажам «Вишневого сада». Мы лишаем отношения Лопахина и Раневской всякой задушевности; в отношениях Раневской к Фирсу мы подчеркиваем небрежность; для нас отношения Лопахина к Варе похожи на издевку; мы подчеркиваем влечение стареющей Раневской к молодому лакею Яше; ревизуем и каждый образ в отдельности. Мы вскрываем в Лопахине крупного хищника, порой прячущегося под маской добродушия «широкой русской натуры», в Раневской — порочность, в самодовольном апломбе болтуна Гаева — чудовищную пустоту человека, «проевшего свое состояние на леденцах», в студенте Трофимове — «российскую говорильню», в Пищике — опустившегося дворянина, потерявшего облик человеческий...»18. Трудно теперь судить о самом спектакле, но заявление было в духе времени.

Для Лобанова «Вишневый сад» был следующим спектаклем после «Водевилей французской революции» (1932) — снова характерное для первых десятилетий после 1917 г. соседство «Вишневого сада» с энергичным и веселым жанром водевиля. Преклоняясь перед вахтанговской «Свадьбой», Лобанов одновременно с «Вишневым садом» задумал поставить и эту одноактную пьесу, но замысел свой не завершил.

Тогда же Мейерхольд отметил юбилей Чехова спектаклем «33 обморока» (1933) по самым смешным водевилям — «Юбилею», «Медведю», «Предложению» (характерно: без «Свадьбы» с пронзительно-грустным монологом «генерала»). Он как бы заменил юмором водевилей серьезность «Вишневого сада», которому когда-то придавал серьезное значение и сам ставил, а теперь считал его устаревшей пьесой. «Чехов «Вишневого сада» и «Трех сестер» совсем не близок нам сегодня», — его слова того же года19. Не станем теперь осуждать эти оценки чеховской пьесы, соответствовавшие требованиям времени. Заметим однако, что за 10 лет до этого, пересматривая каноны «художественников», Ю. Соболев предвидел такой поворот в трактовке «Вишневого сада»: «И кто знает, не будет ли в большем согласии с Чеховым та новая его сценическая интерпретация, которая, отказавшись от традиций Художественного театра, явит нам истинно комедийные, почти гротескные, водевильные формы «Вишневого сада», этой веселой комедии о печальной русской жизни»20. О «большем согласии» с Чеховым вряд ли можно говорить, но полемика с традицией и гротеск с водевильным оттенком в спектаклях были в согласии с эпохой. Время копирования старой мхатовской элегической трактовки «Вишневого сада» прошло, и этому положил начало спектакль Лобанова.

2

Во время Великой Отечественной войны сценическая жизнь «Вишневого сада» затихла. Мхатовская постановка и в самом деле доживала свои дни, хотя и растянулась до начала 1950-х годов. Для настроения этих лет характерно двойственное впечатление от 936-й постановки пьесы в МХАТе (30 января 1944 г.) автора военной пьесы «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского: «Спектакль захватил, подчинил зрителей. Он удивительно чистый, лиричный <...> Хорошее, чистое ощущение <...> Конечно, мы другие, не чеховские, совсем иные, но надо найти ключ к особенностям современной души...»21.

Но вот рассказ бывшей студентки А. Кравченко об отношении людей военного времени к мхатовскому спектаклю. Ее третье посещение МХАТа состоялось в декабре 1943 г.

Зал (на этот раз в филиале театра) полон участниками войны. В Раневской, плачущей о погибшем сыне, а потом смеющейся по пустякам, этой аудитории почудилось ненастоящее горе. В антракте кто-то сравнил Раневскую с женщинами, которые легко относились к гибели мужей на фронте: «Эта утешится, скоро совсем забудет». Кто-то процитировал лермонтовское «Завещание», в котором умирающий солдат просит сообщить о его смерти своей любимой с «пустым сердцем»: «Пускай она поплачет... // Ей ничего не значит!» Острая боль за женщин, которые потеряли сыновей, вызвала неприязнь к циничной реакции Яши на слова Вари, что его мать пришла повидаться с ним: «Очень нужно. Могла и завтра прийти». Его осуждали как реального человека, совершившего подлость22. В этом рассказе нет ни снисхождения к лиричности пьесы, как у Вс. Вишневского, ни надежды найти «ключ» в спектакле к душам современников.

Однако общее отношение к классике перед самой войной стало терпимее. Дистанция времени, которая в 1920—1930-е годы казалась слишком большой, чтобы можно было признать близость Чехова советскому искусству, теперь — став еще больше! — оказалась аргументом в пользу актуальности его творчества.

Появилась возможность нового прочтения Чехова театральными средствами, — и оно состоялось еще в 1940 г. в новой постановке в Художественном театре «Трех сестер». Именно эта пьеса, с сильно выраженным мотивом тоски о лучшем будущем, зазвучала со сцены как произведение, отвечающее уверенному тону эпохи.

То, что не сделал театр в отношении к «Вишневому саду», пыталось восполнить литературоведение. Но как?

Продолжая в более гибком варианте прежние трактовки «Вишневого сада» как иллюстрации к дореволюционной действительности, родилась концепция В.В. Ермилова. В его книге для массового читателя (1946)23 смысл пьесы прямо связывался с словами Маркса о том, что человечество прощается с прошлым, «смеясь». Извлекая из этой связи возможность оптимистического звучания пьесы, Ермилов писал о «призрачности» переживаний чеховских дворян. Уходу с исторической арены таких героев, по его мнению, Чехов мог только радоваться. Лопахин у него превратился в обычного купца-хищника, каких было немало у Островского. Это соответствовало трактовке смысла пьесы, втиснутого в прокрустово ложе из двух заключительных реплик Ани и Трофимова («Прощай, старая жизнь!» — «Здравствуй, новая жизнь!..»). Раз Лопахину не было места в «новой жизни», он неизбежно оказывался в «старой»: третьего не было дано в этой концепции.

Зажав все содержание пьесы между «прощай» и «здравствуй», Ермилов объединил анализ «Вишневого сада» с анализом «Невесты» и озаглавил этот раздел книги приветствием новой жизни (и, конечно, не воспроизвел в конце этого приветствия многоточие, совсем не случайно Чеховым поставленное здесь в отличие от уверенного восклицательного знака в прощальной фразе Ани). Близость времени создания пьесы и «Невесты», в которой обращение героини к «новой жизни» занимает несравненно больше места, привела к тому, что эта проблема стала казаться главной и в «Вишневом саде». Финал был представлен читателю так, как будто не было в нем ни забытого Фирса, ни печальных звуков лопнувшей струны, ни стука топора.

В этом было нечто общее с трактовкой финала постановки «Трех сестер». Убрав из последней сцены фигуру Чебутыкина с словами: «Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... <...> Все равно! Все равно!», Немирович-Данченко оставлял зрителя наедине с сестрами, и поэтический монолог Ольги, полный желания жизни, зазвучал как единственный вывод автора. Так влияла эпоха на театр и литературоведение, требуя созвучного ей прочтения классики. И все же «Три сестры» в постановке Немировича-Данченко остались надолго лучшим чеховским спектаклем советского театра, а книга Ермилова, как бы то ни было, означала шаг вперед по сравнению с подчеркнуто социологизированным прочтением пьесы в 1930-е годы.

Но между тем «без всякой славы» (официальной) «средь зеленыя дубравы» (т. е. в провинции) в тот же год родилась в противовес черно-белой палитре Ермилова концепция А.П. Скафтымова. В своем анализе «Вишневого сада» Скафтымов охватывал весь комплекс художественных и содержательных элементов пьесы и пришел к выводу о ее «симфонической» сложности24.

Социальная грань «Вишневого сада» в его работе не заслоняла другие грани, а органически смыкалась с ними. Как психологу Чехову было свойственно, по Скафтымову, «двойное освещение» героев. Несерьезность, по Ермилову, оторвавшейся от родины Раневской предстала у Скафтымова в тесном соседстве с ее искренностью. Однолинейно воспринятый Ермиловым характер Лопахина получил объемность, благодаря вниманию ученого к его внутренним противоречиям. И в Трофимове он увидел не послушного носителя авторской веры в будущее, но живого человека, в котором смешаны черты, достойные уважения, с жалкими и смешными.

После работ Скафтымова стало невозможно ограничиваться анализом социальных проблем в «Вишневом саде». Авторы специальных работ о пьесе, каждый в меру своих интересов и возможностей, стали затрагивать вопросы, связанные с ее художественной формой. Во второй половине 1950-х в науке возродилось внимание к специфике искусства.

3

Но в целом в 1950—1960-е годы наука о Чехове развивалась по прежним идеологическим канонам, и даже хрущевская «оттепель» мало что изменила. Хотя идеи Скафтымова в работах его учеников понемногу набирали силу, тон задавала официальная наука, считавшая Чехова провозвестником социализма. С этой целью В. Ермилов — маневр опытного критика, защищавшего свою общественную репутацию, — выступил с критикой работ В. Фриче с давно устаревшей (с 1929 г.!) характеристикой Лопахина, а с ним и Чехова как представителей либеральной буржуазии. Это не значит, что у Ермилова, особенно после статей Скафтымова, не было отдельных верных суждений о Чехове-художнике. Но однозначное, а значит ложное понимание сути анализируемых произведений настораживало. Помню, один из театральных критиков 1960-х годов, в ответ на мой вопрос о его отношении к книгам Ермилова и Бердникова о драматургии Чехова, заметил: «У Бердникова более верная оценка Чехова, но Ермилов зато талантлив». «Вот тут и вертись», — подумала я словами Медведенко и занялась... иронией чеховской прозы.

Гипноз тенденциозности в методологическом подходе к Чехову давил даже на такого давнего его поклонника, как К. Чуковский. Приступив в конце 1950-х годов после большого перерыва в занятиях Чеховым к биографической книге о нем для детей, он мучился: «...ничего нового сказать не могу. Дрянная чушь — которой уже напечатано много, — детский лепет. Элементарщина, а теперь предстоит говорить о его сложности, и я — кляну свое бессилие»25. В дальнейших своих работах, написанных для взрослых, Чуковскому удавалось все же показать сложность чеховских героев, что противоречило официальной методологии.

В понимании искусства официальной наукой был соблазн для школьного преподавания с его делением героев на положительных и отрицательных: легкость усвоения материала учениками. Никого не заботило, что за этой легкостью была скука. «Вишневый сад», завершающий школьную программу по классике, не вызывал у детей особой любви. На пособии А.И. Ревякина, с конкретными сведениями о пьесе, которые могли бы принести пользу школьникам, лежала печать официозного чеховедения, гасившего в законопослушных педагогах самостоятельную мысль и интерес к филологии26.

Положение специалистов, стремившихся подойти к чеховской пьесе непредвзято, было трудным. Многие предпочитали погрузиться в текст, в своеобразие языка персонажей27 и тем самым положили основание будущему увлечению чеховской поэтикой.

Довоенная статья Н. Никитина о скрытом и явном в характерах героев пьесы28 в эти годы усердно цитировалась как одна из лучших для понимания сложности стиля «Вишневого сада».

Свежий взгляд на драматургическую природу этой пьесы пришел из стана театроведов.

Переиздание старой статьи А. Роскина о несогласии Чехова с трактовкой его пьес в МХТ29 и выход в свет книги М. Строевой «Чехов и Художественный театр» (1955) содействовали объективному рассмотрению «старого спора», в частности в связи с «Вишневым садом».

Т. Шах-Азизова в книге «Чехов и западноевропейская драма его времени» (1966) впервые прочла чеховские пьесы, в том числе и «Вишневый сад», в контексте литературы других стран. Свежая по подходу к драматургии Чехова работа, единственная и до сих пор на эту тему, была подступом к будущим исследованиям о мировом значении театра Чехова.

В те годы на сцене из четырех чеховских шедевров главенствовал не последний, а первый — «Чайка», пьеса, в которой поиски новых форм оказались актуальными после долгих лет поклонения одному канону — системе Станиславского.

В памяти зрителей из «Вишневых садов» 1960-х годов, пожалуй, ярче всего сохранился образ спектакля М. Кнебель, оформленного Ю. Пименовым (ЦТСА). Когда открывался занавес, то от красоты белоснежных тюлевых полос во всю сцену захватывало дух. Без всяких деревьев на сцене и веток за окном дома создавалось впечатление, что перед нами прекрасный цветущий сад. И не могло не появиться чувство: «Чехов очень хорошо понимал, что значит терять что-то бесконечно любимое»30. Эта красота смягчала горечь потери сада, и от печали мхатовского спектакля в этой постановке мало что осталось. Но отойдя от режиссерского рисунка Станиславского и тем заявив о своей солидарности с автором, М. Кнебель внесла в спектакль комическое начало лишь в роли Епиходова (см. с. 292 наст. кн.). Многое в ее постановке было слишком серьезно, без чеховской легкости. Рецензент (все тот же В. Ермилов), назвав прощание Раневской и Гаева с домом высокопарно — «отрясением от праха», резонно заметил: «Не слишком ли все это прямолинейно?»31 Глубина и многозначность пьесы все еще были сокрыты от зрителя.

4

Путь к постижению сложности «Вишневого сада» начался в 1970-е годы. Хотя академическая наука, в силу замкнутости своих исследований в кругу специалистов, не могла влиять на широкую публику, симптомы новизны в понимании пьесы сказались и на ней.

Это видно по главам о Чехове в «Историях русской литературы», написанных в 1950-е и 1980-е годы одним и тем же, тонко чувствующим своеобразие чеховского искусства, автором — Г.А. Бялым32. Понимая суть пьесы как произведения, рисующего жизнь в ее историческом движении, Г.А. Бялый в 1950-е годы в чеховском отражении этого процесса не обнаружил «подлинной» смены Лопахину — людей типа Нила из горьковских «Мещан» (и упрекнул Чехова: «а мог бы» их знать). Расхожий штамп, рожденный в атмосфере идеологического гипноза, плохо вяжется с общим пониманием Чехова знатоком писателя. В 1980-е же годы пьесы Чехова вместе с «Вишневым садом» были освещены Бялым уже с учетом открытий А.П. Скафтымова. Общая картина мира, писал Бялый, изменилась, и Чехов отразил это изменение. Об упущенном Чеховым «равнении» на горьковского пролетария речи уже не было. (Если же говорить о смене Лопахина типом Нила всерьез, то скорее в связи с будущей диктатурой пролетариата, которая смела со сцены жизни и Лопахиных.) Под пером ученого теперь пьеса предстала в гармонии ее идейной и художественной ценности.

Следуя также скафтымовской традиции, в 1970-е годы стремился раскрыть перед читателем всю сложность и «своеобычность» «Вишневого сада» автор раздела о Чехове в еще одной академической истории литературы — В.А. Келдыш33. Он писал о соединении в пьесе «мягкости» и «непримиримости», о неоднозначности авторского отношения к героям.

Наряду с академической наукой и театром свою лепту в понимание «Вишневого сада» вносили преподаватели словесности. Как в эти десятилетия в школах и вузах преподносились детям и юношам знания о пьесе, входившей в школьную и вузовскую программу? Думается, подспорьем для словесников, кроме учебников, была статья о Чехове в 8-м томе «Краткой литературной энциклопедии» (1975), начало издания которой пришлось на годы «оттепели». Лаконичная и емкая статья З.С. Паперного, тоже опиравшегося на скафтымовскую мысль о «полифоническом звучании» пьесы, противостояла бытовавшему нередко узкому взгляду на пьесу как на сатиру, обращенную против дворян-«недотеп». Безоговорочная социологизация пьесы отошла в прошлое. Движение к свободному взгляду на художественную литературу было неотвратимо.

Смело в эти десятилетия обновлял трактовки чеховских пьес театр. По каким-то внутренним законам развития театральной мысли, чуткой к приближающимся изменениям в жизни общества, явилась необходимость в новых интерпретациях пьесы.

Если в 1960-е годы повысился интерес к «Чайке», а потом к «Дяде Ване» и «Трем сестрам», что соответствовало потребностям того времени (повышенному интересу к развитию искусства, попыткам социальной и психологической стабилизации общества), то с середины 1970-х перелом в чеховском репертуаре совершили новые «Вишневые сады». Не только постановок стало больше, но — и это особенно важно — стала по-новому решаться проблема жанра, самая трудная при интерпретации этой пьесы.

Повторять находки Художественного театра сравнительно молодые театральные коллективы Москвы, естественно, не стали. Это были три постановки: А. Эфроса в Театре драмы и комедии на Таганке (1975), Г. Волчек в «Современнике» (1976) и Л. Хейфеца, поставившего телеспектакль (1976).

В процесс пересмотра старых традиций втянулся и сам МХАТ, но не «Вишневым садом», а «Ивановым» с И. Смоктуновским в главной роли (пост. О. Ефремова, 1976).

К этому времени жизнь, описанная в пьесе, настолько отдалилась от нас, что, казалось, публику не должна была печалить гибель усадьбы со старинной мебелью в доме, где жива еще память о счастливых днях с садом, в котором по утрам поют птицы...

Но в пьесе и в новых режиссерских ее толкованиях оказалось достаточно горючего материала, чтобы вызвать в печати дискуссию с взаимоисключающими точками зрения. Самые крайние позиции в разгоревшихся спорах — о постановке А. Эфроса — были у М. Строевой, высказавшейся еще до дискуссии (она оценила в спектакле защиту духовных ценностей и определила его как трагедию), и у Н. Велеховой (которая увидела в постановке сознательное отрицание нравственных начал и не заинтересовалась ее жанровой природой)34. Более объективную позицию занял, уже по окончании дискуссии, П. Марков, поддержавший отдельные актерские решения, но критически отнесшийся к тому, что А. Эфрос отступил от чеховского скрытого драматизма35. Меньше была амплитуда разночтений в отзывах о постановке Г. Волчек и о телеспектакле36. Сбылось то, о чем писала Т. Шах-Азизова еще до названных московских премьер. Советский театр, следуя традициям МХАТа, исследовал «чеховскую лирику и эпичность: теперь пришла очередь чеховского драматизма и театральности»37. Новизну спектакля зритель мог почувствовать с первых минут, взглянув на его оформление. Оно не располагало к лирике и не давало пищу, как в Художественном театре, для раздумий об эпическом течении жизни на сцене, об остатках былой роскоши в барском доме, о будущей продаже имения.

Художник В. Левенталь в Театре на Таганке предложил единое для всего спектакля синтетическое решение декорации. Слишком выразительные детали подлинного кладбища на сцене противоречили чеховской ремарке ко второму акту о «больших камнях», когда-то бывших «по-видимому, могильными плитами». Соответствие белых контуров кладбища белым деревьям и белому платью Раневской отвечало господствовавшему в художественном оформлении спектакля принципу обобщенно-поэтического изображения действительности и сада как ее символа. В этом спектакле не было ни детской, ни гостиной, ни поля, ни даже кладбища в отдельности. Была обобщенная картина места, где проходит вся жизнь главных героев, — «от детских игрушек и мебели до крестов на могилах»38. Истоки такого прочтения пьесы художником, независимо от его субъективных намерений, ведут к давней трактовке Мейерхольда, считавшего ее «абстрактной».

«Именно «вишневый сад», понятый в глубоком, обобщенном смысле, а не какое-нибудь действующее лицо и не сумма действующих лиц, становится центром спектакля»39, — утверждал П. Марков (оговариваясь, впрочем, что этому не соответствует «аллегорическое оформление»). Но при такой повышенной обобщенности образа сада должны были выдвинуться две фигуры, более других связанные с его судьбой, Раневской и Лопахина. Так и случилось.

Значительность этих лиц подчеркивалась актерским темпераментом А. Демидовой и В. Высоцкого. Пожалуй, это нарушало равновесие между всеми героями пьесы, к которому стремился автор, но приковывая к себе внимание зрителя, давало ему возможность ощутить яркую индивидуальность Раневской и Лопахина. Об исполнителях этих двух ролей много писали, и мы к ним еще вернемся.

Парадоксальное сочетание остроты переживаний героев с обобщенностью сценического пространства, казалось бы, должно было располагать к сдержанности. Но режиссерский темперамент сказался на всем спектакле. Многие мизансцены решены с более открытой, подчеркнутой эмоциональностью, чем у Чехова. Когда Лопахин объявляет, что это он на торгах купил вишневый сад, в пьесе Варя бросает на пол ключи и уходит. «Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь...» — эта реакция Вари в пьесе, точно поясняемая Лопахиным, у Эфроса приобретает демонстративный характер: в его постановке она (Т. Жукова) бросает ключи трижды. В другой сцене с Лопахиным, после несостоявшегося его «объяснения», у Чехова она «тихо рыдает», у Эфроса — бьется головой о стену.

Общему тону спектакля соответствует и резко прозвучавшая финальная сцена: Фирс (Г. Ронинсон) умирает на глазах публики, падая с грохотом на пол, а не «лежит неподвижно», как в пьесе. Если на протяжении всего спектакля режиссер старался показать беспечность героев по отношению к самим себе, то в конце зрителю предлагается подумать, к чему может привести беспечное отношение к чужой жизни.

Желание продолжить действие пьесы и дать зрителю возможность досмотреть, что могло бы быть потом, нередко встречается в современных режиссерских трактовках классики. Однако это не чисто театральный прием. Относительно финала «Вишневого сада» еще в 1904 г. Ф. Батюшков писал примирительно: «Разумеется, что все шансы за то, что за Фирсом вернутся (Аня посылает вдогонку письмо к доктору, думая, что Фирса уже отвезли в больницу, так что ошибка должна скоро открыться)...»40. Позиция старого критика, задавшегося целью в этом неясном случае доказать «оптимизм» Чехова, весьма далека от жесткой позиции современного режиссера в трактовке «конца» Фирса, однако в обоих случаях мы имеем дело с раздвижением границы действия в «будущее». (Пример в том же духе: в Харьковском Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина (пост. А. Басергяна, 1978) добавлены мизансцены к финалу каждого акта — дань моде и генеральная «корректировка» авторского замысла.)

В тяге театра к обновлению сценического образа пьесы угадываются, как это ни странно, давние, еще до хрущевской «оттепели», представления о ней, осуждаемые за отказ от мхатовской традиции (вместо эпического или лирического тона — резкий). Эфрос, писал П. Марков, не разделял символического толкования «Вишневого сада» Мейерхольдом, но «не только обнажил смятенность чувств, нарочито заслоненную в Художественном театре за неровным ритмом обыденной, то вспыхивавшей, то падающей жизни, он обострил ее, сделал подчас кричащей, плакатной...»41. М. Кнебель, вспоминая лобановский спектакль и отнюдь не ассоциируя свои слова с работой Эфроса, писала: «Варя, когда выяснилось, что Лопахин так и не сделал ей предложения, со всего размаху била кулаком по сундуку. Фирс умирал, совершая какие-то сложные физкультурные движения»42. Зритель Театра на Таганке, если бы ему попались эти строки, мог бы отнести их к эфросовскому спектаклю.

Переключения чеховских piano в forte, равно как и прочтение сценического пространства пьесы художником, правомерны для эпохи увлечения «драматизмом» и «театральностью». Трагедия с элементами трагикомедии, с широкой символической структурой, с заменой традиционного подтекста резкими акцентами — таково еще одно жанровое определение «Вишневого сада», которое внушает режиссерская трактовка Эфроса.

В постановке Г. Волчек события развивались, как и у А. Эфроса, под знаком общечеловеческих проблем, но резкости и нервозности в общении персонажей в «Современнике» было меньше. Не было и утрированно-трагической смерти Фирса: В. Гафт встречал возможный скорый конец жизни своего героя тихим смехом. (Над собой, конечно, но глядя в зал. То есть в будущее.)

По-разному подошли «Таганка» и «Современник» к трактовке героя, на котором есть отсвет политической атмосферы чеховского времени, — Трофимова. В постановке А. Эфроса заострена та сторона его характера, которая соответствует определению «облезлый» (без существительного «барин», не идущего к исполнению роли В. Золотухиным). Посмеивающийся над другими и над собой, понимающий свою неприкаянность и уже уставший от жизни, этот Трофимов, немолодой и какой-то издерганный, обречен не меньше, если не больше, чем потерявшие имение. Соответствующий уничтожающим отзывам об этом герое Горького и Короленко, такой Трофимов в значительной степени сгущает трагикомический оттенок этого трагического спектакля.

В трактовке этого персонажа в «Современнике» оттеняются совсем иные черты, доброта и чистота. (Не эпитет «облезлый», оторванный от слова «барин», а эпитет «чистая», употребленный Раневской в сочетании со словом «душа».) Мягков вызывал минутами сочувственный смех над его героем, в то время как золотухинский маневр — когда он с оттенком цинизма, держа папиросу в зубах, ползком по земле во втором акте произносил радикальные речи, — производил отталкивающее впечатление.

«Вечный студент» у Мягкова засверкал и другими, более важными сторонами: искренностью общественно-политической позиции, нелюбовью к «серьезным разговорам», и если ему самому приходилось их вести, то он обходился без патетики, речь его была проста и чуть иронична, как этого требовал авторский текст. Такое толкование роли, с более отчетливым чеховским началом, чем у других актеров, подняло героя над бытовым фоном, усилило в нем общечеловеческие черты. Мягков отчасти продолжал качаловскую человечность в этой роли. Правда, подчеркнутая духовность, которой Качалов одаривал своим голосом зал, у Мягкова была несколько притушена, но другим достоинством героя — душевностью. И — редкий случай — в устах этого актера слова о деньгах, полученных им за перевод, звучат значительно. Не считая оставшегося вне сценического действия участия героя в студенческом движении — еще одно свидетельство, что этот «вечный студент» не только произносит речи, он, оказывается, занимается серьезным умственным трудом.

Драматизм и театральность, свойственные обоим спектаклям, не затмили социальной темы пьесы. Но в отличие от спектаклей 1930-х годов, она воплощалась не в режиссерском рисунке в целом (теперь устремленном к общечеловеческим ценностям), а в отдельных героях. Так, у Эфроса Гаев (актер В. Штернберг) неожиданно оказывается грубым и равнодушным к окружающим; даже в его хвастанье народническими идеалами есть презрение к народу и чувство своего классового превосходства. От прекраснодушия чеховского персонажа здесь ничего не осталось, кроме многоречивости. Варя (Г. Соколова) у Г. Волчек также недвусмысленно оказывается носителем социальной ответственности: это не просто приживалка в доме, это фактическая его хозяйка. Ревниво следя за событиями, она настороженно прислушивается к признакам близкой катастрофы. То, что Раневская истратила деньги от продажи дачи под Ментоной, ее настораживает. Заметно, какое значение придает она этому факту перед торгами. Чрезмерное подчеркивание социальной сущности фигуры Лопахина в этом же спектакле (Г. Фролов) нарушает общий психологический тон постановки. Душевный потенциал Лопахина сужен. В нем трудно подозревать многолетнюю привязанность к Раневской. Он слишком занят собой и делами. Поглядывая то и дело на часы с чересчур блестящими цепочками у обоих карманов, выдающими его безвкусие, он суетится, бегает по сцене и при этом размахивает руками. Не на пользу пошло буквальное следование актера чеховскому тексту (в котором речь идет не столько о жестах, сколько о жизненной позиции Лопахина).

В спектакле это вполне типичный купец, своей сухостью и деловитостью чем-то напоминающий больше Кузьмичева из «Степи», чем Лопахина. Не об артистичности и нежности души героя напоминают длинные руки Фролова, а о тех минутах, когда новый владелец вишневого сада будет прикидывать на счетах свои доходы. Поэтому так странно, что он падает на колени перед плачущей Раневской в третьем акте: душевного движения здесь не чувствуется.

Социальный аспект пьесы иначе прозвучал в телеспектакле Л. Хейфеца. История продажи имения и гибель сада ощущалась здесь как величайшее несчастье для его хозяев. Ключ к настроению спектакля дает уже пролог, в котором Фирс (актер Н. Сергеев) со свечой в дрожащих руках ходит по темной комнате и как-то зловеще бормочет про себя в присутствии спящего Лопахина и прихорашивающейся у зеркала Дуняши. Это не просто добавление к действию пьесы, это уход назад от его начала — от рассвета («Уже светло», — говорит Дуняша в начале пьесы, входя в детскую вместе с Лопахиным, и тушит свечу.) Действие в спектакле начинается глубокой ночью, когда свеча была зажжена, а Лопахин, приехавший, чтобы встретить Раневскую на местной станции, нечаянно заснул. Мрачному колориту «пролога» соответствует оформление спектакля. Впечатление безысходности изображаемых событий создается, в частности, отсутствием даже намека на цветущий белый сад в первом акте и на простор во втором, где в пьесе герои располагаются прямо в поле. Обращаясь к режиссерам МХТ с просьбой о необычайной для сцены дали во втором акте, Чехов хотел связать происходящее в пьесе с широким миром вне усадьбы. Авторской ремаркой о неясно обозначенном на горизонте городе (откуда в начале пьесы приходит поезд с Раневской) этот акт перекликается с последним, когда почти все обитатели усадьбы уезжают в город, чтобы начать, каждый по-своему, новую жизнь.

Сосредоточив второй акт на маленьком клочке земли, режиссер хотел, вероятно, дать крупным планом фрагмент общей картины, предусмотренной в ремарке Чехова. Но ограничение пространства невольно нарушило внутренний ритм пьесы, созданный авторским ощущением «дали» во внесценическом пространстве (где в этом же акте были Раневская с братом и Лопахиным), и последующим отъездом героев через тот же город.

Есть и в самой пьесе более важный повтор, вызывающий ощущение ее поэтического ритма, — звук лопнувшей струны. В спектакле он раздается только во втором акте, похожий на шум оборвавшейся бадьи. А отсутствие в финале этого звука в чеховском описании делает более отчетливым стук топора (а не «глухим» и «далеко в саду», как в пьесе). Конец телеспектакля дополнен мизансценой: на скамье возле дома, где уже заперт Фирс, сидит Епиходов и играет на гитаре с вполне целыми, не лопнувшими струнами, под стук топора... Хотя эта вставка предшествует последнему выходу Фирса, она по существу является эпилогом к событиям. Если «пролог» расширял действие пьесы предшествующими частными деталями, то «эпилог» создавал более широкое впечатление о завтрашнем дне усадьбы. Возникает ассоциация: верного стража дворянской усадьбы сменил сторож купеческой «недвижимости» — будущих доходных дач.

Этот режиссерский прием знаком нам по финалу постановки А. Эфроса (там наступающая смерть Фирса, здесь новая жизнь Епиходова). Обрамление пьесы прологом и эпилогом создает особый ритм телеспектакля, имеющий свой резон, хотя и не совпадающий с чеховским. (Начинать действие ab ovo и доводить его до самого конца — не в его обычае.)

Вместе с тем в телеспектакле (как и в постановке Эфроса) учтен новаторский подход Чехова к взаимоотношениям людей противоположного стана: Гаева и Раневской — с Лопахиным. Хотя И. Смоктуновский передает в Гаеве чувство вины дворянина перед надвигающейся катастрофой (и этим его исполнение отличается от известных нам трактовок этого героя), хотя он видит в Лопахине чужого человека и бросает ему вдогонку грубое «хам», ясно, что его просто раздражила плебейская идея отдать имение под дачи, в целом же он к «врагу» равнодушен. Не классовая вражда, а сословное превосходство определяет отношение этого Гаева к Лопахину. Еще меньше вражды к Лопахину у Раневской — Р. Нифонтовой, в силу некоторой холодности, подчеркнутой актрисой в своей героине. Что касается Лопахина в этом спектакле (Ю. Каюров), то своей человечностью он тоже отвечал чеховскому объективному решению конфликта между «врагами».

Актерское искусство, как видим, содействовало в этих постановках приобщению зрителя к «жизни человеческого духа». Что дает актер для понимания пьесы — к этому мы обратимся специально в разделе «Герои Чехова в пьесе и на сцене».

Бурная сценическая жизнь «Вишневого сада» в Москве 1970-х годов, давшая театроведам основание назвать ее «пьесой времени», шла, как видим, вне традиционных режиссерских решений.

Мейерхольдовскому пониманию пьесы были более близки постановки А.Я. Шапиро (Таллин, Молодежный театр, 1971) и Р.А. Горяева (Ленинград, Театр им. Пушкина, 1972). В обоих спектаклях, пишет Т. Шах-Азизова, этот акт шел «без жанровых сценок, с «топотаньем» — с глухим ритмом Времени, или Судьбы <...> кульминацией акта становится танец, в ритме и настроении которого есть какое-то предсмертное веселье»43. Опора на Мейерхольда, полемизировавшего когда-то с мхатовской режиссурой 1904 г., была почвой для неканонических трактовок пьесы. Желание новизны было широким, связанным с растущей популярностью драматургии Чехова.

«Чехов выходит на авансцену читательской аудитории, — писала я в 1981 г., — преимущественно накануне исторических катаклизмов, когда людям становится невмоготу в пределах прежнего порядка жизни, и усиленное размышление над вопросами бытия становится потребностью каждого честного человека. Время переоценок перед серьезными процессами в жизни общества это и есть время наибольшего интереса к Чехову»44. Мысль эта была высказана в советские годы, «в самый пик застоя», как заметил Л.М. Цилевич45. С середины 1980-х годов и памятных месяцев 1991 и 1993 гг. начались демократические преобразования в стране, сопровождавшиеся драматическими событиями. С тех пор интерес к Чехову возрастает не «накануне» социальных перемен, а одновременно с ними. Что касается «Вишневого сада», то после 1970-х годов (вот он, «канун» исторических перемен), когда театр в наиболее ярких своих работах выразил всеобщую тревогу за судьбу страны, тревога эта в некоторых постановках зазвучала особенно резко, как сигнал бедствия: SOS!

Почвой для этого было скептическое отношение не только к той вере в светлое будущее, которую пропагандировало прокоммунистическое чеховедение 1940—1950-х годов, но и к усилиям новой демократии сочетать завоеванную теперь свободу с стабильностью существования всего общества. Так появился спектакль в стиле трагического гротеска, с элементами грубого комизма и буффонады (Театр имени Антона Чехова, пост. Л. Трушкина, 1990). По нарочитой привязанности к данному моменту в стране (наступившему «перелому») этот спектакль напоминает антитрадиционные постановки 1930-х годов. Там была переоценка героев Чехова с точки зрения пролетарской идеологии, здесь — острое неприятие победившей демократии, не справляющейся с «перестройкой» общества. Критика отметила уязвимость режиссерского подхода: все, что у Чехова в подтексте, было истолковано «однозначно и жестко»46, не согласуясь с жанрово-стилевой тональностью чеховской драматургии. К достоинствам постановки критика отнесла отдельные актерские удачи (Гаев — Н. Волков, Лопахин — О. Антонов, Фирс — Е. Евстигнеев)*, а также, по Чехову, отсутствие деления героев на главных и неглавных47. В целом почитателями театральной традиции спектакль был воспринят как enfant terrible в массе чеховских постановок и шел недолго — кажется, по воле режиссера.

Немного позже, на фоне перемен в жизни нашего общества, пересмотрела свой взгляд на пьесу Г. Волчек (1987). В новой режиссерской версии элемент духовности в людях уходящего класса значительно снижен. Владельцы сада теперь лишены облика еще сравнительно молодых людей. Есть нечто и в новом И. Кваше — Гаеве (в 1976 г. актер вызвал симпатии зрителей сочетанием дворянского достоинства с слабостями, присущими герою), и в М. Нееловой — Раневской, что заставляет ощутить: вот-вот они предстанут перед нами как впавшие в детство старички. Жаль их, они симпатичны, но велика ли потеря, если они исчезнут со сцены жизни? Погасшая внутренняя сила в этих дворянах и отсутствие у зрителя сожаления о гибели сада — чуть смягченное наследие давних оценок радикальной критики начала XX в.

Как притчу о конце жизни во всем мире поставил А. Вилькин пьесу в Театре Польском в городе Щецине (1987). По замыслу режиссера, мир погибает не от вражды, как полагала чеховская Елена Андреевна в «Дяде Ване», а от равнодушия и недостатка любви. Смерть Фирса — обвинение тем, кто их забывает, по слову режиссера, — «забивает» в проданном доме48. Такая трактовка — в духе нового «конца века», воспринимаемого как «конец света». Красота обреченных деревьев и всей обстановки в этом спектакле (редкость в современной сценической жизни «Вишневого сада») обостряет такое восприятие.

Несколько слов еще об одной особенности постановок последних десятилетий, соответствующих общим переменам в стране. Это усиление динамического характера событий по сравнению с медленным их темпом не только в пьесе, но и в большинстве прежних спектаклей. Установившийся с 1970-х годов обычай ставить на сцене четырехактную пьесу в двух актах приводит к насыщенности сценического времени и к оживлению действия. Потеря это или приобретение? Если вспомнить недовольство Чехова тем, что четвертый акт в МХТ шел вместо 12—40 минут, такое объединение актов кажется оправданным. Но достижение энергичного темпа спектакля ценою чрезмерной порывистости в движениях и речи героев, переходящей в нервозность, — вряд ли этого хотел автор.

Между тем такие случаи бывают и в наших, и в зарубежных театрах. Иногда актеры злоупотребляют жестикуляцией, выдающей южный темперамент героев (в пьесе же южный колорит подан тактично, в нескольких деталях). В Киевском Академическом русском драматическом театре (пост. И. Молостовой, гастроли в Москве, 1981) в третьем акте слишком экспансивный Трофимов в знак примирения с Раневской во время танца поднимает ее на воздух, а Лопахин остужает свою разгоряченную голову водой из таза. В немецком театре в городе Хайльбронне (пост. К. Вагнера, московский спектакль 1992 г.) Раневская (М. Линдгрен) во втором акте с неменьшей экзальтацией резко бросает (а не роняет) монеты и вслед за ними кошелек. Но впечатления внутренней энергии такими приемами добиться невозможно.

Желание новизны в трактовке пьесы, как видно из отзывов печати, в том числе «Чеховского вестника» за последние годы, приводит подчас к парадоксальным режиссерским решениям. Такова, например, постановка Р. Смирнова (Александринский театр. 2002). Приземленный характер происшедшей драмы (как следствия только элементарного неумения героев обращаться с деньгами) странным образом сочетается в ней с сценографией, рассчитанной на условность в духе постмодернизма. Еще раньше более последовательно отошел от реальности жизни, изображенной Чеховым, молодой режиссер И. Ларин (Театр-студия «Особняк», Петербург, спектакль «Сон о «Вишневом саде». Эскиз по мотивам пьесы А.П. Чехова», 1992). Полуфантастическое «действо» в его постановке состояло из событий пьесы, выраженных чисто пластическим языком в духе фигур мадам Тюссо или растянутой во времени «немой сцены» в «Ревизоре».

Современный театр не прошел мимо мотива бездомности в пьесе, к которому мы обратимся еще не раз. Он звучит в постановке Ю. Погребничко (Театр «Около Дома Станиславского», 1997), с причудливым сочетанием в ней трагических и фарсовых элементов (переиначенный эпизод из «Злоумышленника» на фоне разрушаемого дворянского дома). Актуальность этого мотива для времени, когда распался Советский Союз и многие потеряли связь с отеческим домом, очень чувствуется в спектакле В. Ахадова (Драматический театр. Магнитогорск. 1999). Ключ к спектаклю — железная дорога с бегущей по рельсам с чемоданом Шарлоттой. Но в ее бегстве из разрушенного дома нет безысходности; как и владельцы вишневого сада, она движется к какой-то иной жизни...

В чеховском репертуаре этих лет особое место занимают спектакли, созданные из фрагментов чеховских пьес, в том числе «Вишневого сада». Это, к примеру, «Молитва клоунов. Все пьесы Чехова. Драматическое кабаре» — спектакль Ю. Погребничко (2000), в котором потеря дома с вишневым садом звучит в унисон с бездомностью и одиночеством героев других пьес. Или постановка А. Левинского ««Медведь». «Предложение». Сцена из первой редакции комедии «Вишневый сад»» (Московский Театр-центр им. М.Н. Ермоловой. 2000). Три сюжета в этом спектакле представляет зрителю Шарлотта как бы наряду с другими своими фокусами. Чисто рациональное построение, родившееся, возможно, из желания напомнить об авторском замысле «Вишневого сада» как «смешной» пьесы. Но зачем для этого понадобился грустный диалог гувернантки и старого слуги из исключенного автором текста?

Впереди — новые поиски, находки, потери. Что они дадут для понимания пьесы? И для размышлений о путях нашего искусства и нашей жизни.

* * *

Подобно повороту в театральных трактовках «Вишневого сада» в 1970-е годы, тогда же начался сдвиг в изучении пьесы филологами и театроведами.

Время подготовки и выхода в свет пьесы в 13-м томе Академического издания Чехова (М., 1978) было богато новыми взглядами на пьесу и ее сценическую историю. Неоценим вклад в понимание пьесы, внесенный авторами книг и статей о Чехове и специально о «Вишневом саде», — М.П. Громовым, В.В. Гульченко, Е.М. Гушанской, Б.И. Зингерманом, В.Б. Катаевым, В.Я. Лакшиным, З.С. Паперным, А.М. Турковым, Ю.В. и Л.П. Шатиными, Т.К. Шах-Азизовой и многими другими. Поиски новых литературных предшественников «Вишневого сада», использование записных книжек для полной картины истории его создания, изучение пьесы на фоне мировой драматургии, все новые подступы к ее жанровой природе — все это оттеснило былой преимущественный интерес к расстановке социальных сил в сюжете и желание выяснить, с кем из них драматург связывал надежды на будущее России.

Новый путь — не прямого, а косвенного подхода к социальным вопросам в пьесе — оказался продуктивным и для их понимания. Стала обнаруживаться не просто сложность авторского отношения к социальной сути героев, что было ясно и раньше, а его парадоксальность. С одной стороны, писал И. Сухих в 1998 г.49, герои пьесы в самом деле «выпадают» из своих ролей, но с другой — они в конце концов исполняют свое прямое социальное назначение. К известному примеру «нетипического купца», который все же в итоге рубит (т. е. губит) сад, И. Сухих присоединил отклонения от своей исторической роли владельцев сада. Как бы они ни были добры, живут они с чисто помещичьим использованием крестьянского труда. Даже Трофимов, голодный, бездомный студент, замечает Сухих, все же, согласно жизненной и литературной традиции, в итоге «уводит» с собой «невесту». «Так, уходя от прямолинейной социальности, Чехов в конечном счете подтверждает логику истории», — делает вывод автор50.

Эту мысль хотелось бы уточнить. В самом деле, Раневская уже прежде нарушила чистоту рода, выйдя за не-дворянина, и в ходе событий допускает возможность полуродственной связи с купцом крепостного происхождения — с помощью удочеренной ею «из простых» Вари. Но заметим, что, оставляя Лопахину купленную им землю с домом, она уже перестает жить за счет крестьян. Оставаясь вместе с братом в сословии дворян, они уже перестают быть помещиками. «Прямому социальному назначению» пришел конец. Да и Трофимов «уводит» Аню не из дома: он уже продан. Это Саша уводит «невесту» Надю Шумину из дома, где продолжают хранить очаг ее мать и бабушка, наследницей которых она остается. Анин «очаг» погас навсегда. Может быть, она когда-нибудь и получит бабушкино наследство, но ясно, что покупать снова землю, хоть и с садом, она не станет. Свой социальный статус она изменила. В ее уходе есть нечто близкое к отъезду Ирины Прозоровой на кирпичный завод, где ее ожидает судьба сельской (или заводской) учительницы. В отличие от них обеих Надя, по словам автора, лишь «полагала», что навсегда покинула бабушкин дом.

Иными словами, даже подтверждая социальные законы и логику истории, Чехов остается верен себе. В жизни бывает всякое, и — соответственно — каждое «правило» у него сопровождается «исключением». Даже парадоксы.

Наука о Чехове пришла в наши дни к бурному исследованию поэтики пьесы, начавшемуся, вспомним, с робких подступов к анализу ее языка в 1930-е годы.

Установлено, что в «Вишневом саде», как и в других пьесах Чехова, речь героев во многом изменилась в сравнении с прежней русской драмой. Обилию монологов с сочным колоритом социальной и психологической сути персонажей у него противостоят: диалоги с преимущественным вниманием к внутренним переживаниям действующих лиц, иронический и лирический подтекст, вневербальные способы выражения мысли — паузы, музыкальное звучание речи, включая авторские ремарки, словно выхваченные из его прозы... Не счесть всех аспектов современного изучения поэтики «Вишневого сада» под этим углом зрения нашими и зарубежными авторами.

С 1980-х годов особенно повысилось внимание к музыкальной основе «Вишневого сада». Назовем статью Л.С. Левитан с проницательным замечанием о монологе Ани, утешающей мать в финале третьего действия («важно не столько значение слов, сколько их звучание, интонация»51). Пишущие о поэтике пьесы редко обходят вниманием повторы и лейтмотивы в ритмическом движении текста. Специфические для музыки понятия использовала в статье о структуре «Вишневого сада» И.Л. Альми52: «сонатно-циклическая форма» (для пьесы в целом), «скерцо» (для сцены бала), «репризы» (для лирических реплик Раневской по всему тексту). Мысль о родстве драматургического рода литературы с музыкой подтверждается в статье их общей независимостью от рационального звена, связующего текст, — «авторского повествования».

Изучение вневербального языка пьесы в соответствии с движением автора не только к средствам поэзии, близким к музыкальным, но и к формам драмы, выходящим за рамки «чистого реализма», — перспективно.

Один из самых плодотворных аспектов изучения поэтики «Вишневого сада» связан с оживлением в историко-литературной науке интереса к новым теоретическим проблемам. Так, вскоре после работ Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина о пространстве и времени в художественной литературе появились первые статьи о хронотопе чеховских пьес и специально — «Вишневого сада»53. Особо отметим в связи с этой проблемой новое освещение Б.И. Зингерманом в книге «Театр Чехова и его мировое значение» жанровой природы «Вишневого сада», выводящее пьесу за пределы «новой драмы» — к эпическому театру, с его темой «бесконечной преемственности поколений» (с. 62).

Неизолированное исследование времени и пространства в пьесе привело к изучению нитей, связывающих ее с реальной эволюцией нашей жизни. Эти нити, неожиданные для читателя, открылись в монографии Г.Ю. Бродской. Остановимся теперь на новизне подхода к пьесе в томе II этой книги (т. I играет роль исторического пролога к нему). Две главные темы тома II: генезис «Вишневого сада» (но лишь на впечатлениях Чехова в летние месяцы 1902 г., проведенные им в Любимовке, имении Станиславского54, с несколькими реалиями до и после Любимовки), и сценическая судьба пьесы (но только на примере мхатовской постановки). На таком «лишь» и «только», т. е. узком тематическом отрезке Г. Бродская осветила интерпретацию пьесы в театре и критике за несколько десятилетий. И, по Станиславскому, она поставила перед собой «сверхзадачу»: показать, как обошлась сталинская эпоха с людьми, которые окружали Чехова в Любимовке и дали ему материал для пьесы. Пытки, расстрелы, гибель в лагерях и тюремных больницах — все это составило главу о «пятом акте» «Вишневого сада». Так читатель «Вишневого сада» и этого труда столкнулся с проблемой времени в категориях эпоса: прошлое (предыстория «Вишневого сада»), настоящее (время создания пьесы и ее премьеры), будущее (с 1905 по 1950-е годы). Отсюда — впервые употребленное сочетание слов: «вишневосадская эпопея», относящееся к временному размаху исследования. И отсюда — жанр труда: научная эпопея, богатая фактами, относящимися не только к литературе и искусству, но и к истории народа.

Размышляя о любимовских реалиях, нельзя не заметить: закон равновесия55, присущий поэтике Чехова (кстати, он соответствует одному из советов Станиславского актерам: «Когда играешь злого, ищи, где он добрый»), распространяется и на его творческий процесс. Чехову как творцу не было свойственно пить из одного источника. Так, с упоминанием в пьесе няни, которая умерла, когда Раневская была в Париже, недостаточно связать одну только любимовскую Феклу Максимовну. До няни, жившей в имении с вишневым садом, уже когда Аня стала взрослой, подобные няни были в «Дяде Ване» и «Трех сестрах», а в жизни самого Чехова — кухарка Мария Дормидонтовна, тоже доживавшая дни в его семье. И фраза Лопахина о «глубокой» реке могла быть навеяна не только Любимовкой (см. XI, 13), но и Наро-Фоминском, где Чехов жил в следующее лето (см. XI, 219), и многими другими реками, которые он видел в своей жизни.

Фразу: «Все ассоциации сплелись у Чехова в тугой клубок, его не размотать»56, отнесенную Г. Бродской к реальным предшественникам одного героя (Епиходова), можно отнести к работе Чехова над любым героем57. Книга Г. Бродской равно интересна филологу, знатоку театра (которого заинтересует особенно работа Станиславского над «идеальной» постановкой пьесы), историку и просто читателю, неравнодушному к прошлому родины. Книги подобного жанра могут открыть новые страницы отечественной истории.

Проблема времени в связи с «Вишневым садом» — центральная в книге французского критика Жоржа Баню, переведенная недавно на русский язык58. Ее жанр тоже необычен для нашей традиционной науки: «Тетрадь зрителя», написанная в свободной форме эссе.

Замысел книги вызван воспоминанием автора о том утре, когда он ребенком испытал потрясение при виде побледневшей вдруг матери в момент, когда «новые хозяева» потребовали у нее ключи от имения и она осталась без родового гнезда. Главное, что волнует автора и для чего, собственно, написана книга, — оправдание Раневской и Гаева, которые не смогли удержать имение в своих руках. Так ли уж они неправы в своем упорном нежелании спасти имение по рецепту Лопахина, спрашивает он и отвечает: «Они не хотят выигрывать войну тем же способом, что Агамемнон, не могут подписать смертный приговор своей Ифигении»59.

Это напоминает нам случай на репетиции одной зарубежной постановки «Вишневого сада» нашим режиссером, кажется М.О. Кнебель. Кто-то из участников спектакля высказал недоумение: почему Раневская не хочет продать имение, ведь этим она избежала бы разорения? Но нашлась актриса, которая возмутилась: «Как ты не понимаешь? Если, чтобы спасти себя, тебе надо было бы продать ребенка, ты бы согласилась?»** Баню понятно такое отношение к саду — как к своему детищу.

Привычным в литературе о Чехове упрекам к владельцам сада в беспечности Баню противопоставляет другую оценку их поведения — сопротивление, или, если воспользоваться японским термином, — «благородство поражения». Этот психологический феномен он называет комплексом сада. Относя себя к клану Раневской и Гаева, Ж. Баню встречает гибель современных садов как реальную возможность потери культуры. В Интернете и телевидении он видит угрозу тому, чем живет этот клан и сейчас, — книге и театру.

Нет сомнений, в наше время книги читаются мало, во всяком случае юными поколениями. Но, может быть, дело не в самой технике, которой пользоваться не грешно (не будем же мы в век компьютера оплакивать услуги пишущей машинки, сделавшей много для появления на свет прекрасных произведений), а в психологии людей, в лености и отсутствии чувства меры в увлечении новым. Пока есть книгопечатание и сценическое искусство, гармоническому развитию человека нет настоящей угрозы. Вспомним, как Чехов радовался техническому прогрессу.

Нити, соединяющие «Вишневый сад» с мировой литературой, в частности, с театром абсурда, свидетельствуют, по Баню, о близкой гибели культуры. Но закон равновесия у Чехова распространяется и на его понимание будущего. Сложность настроения финала пьесы исключает прямое предсказание «конца», о котором пишет Баню. Предполагается конец определенной эпохи, и даже не одной этой, но не человеческих надежд вообще. В то же время связь трагедии отдельных людей с катастрофами в самом обществе, в любую эпоху и на любом пространстве, в книге Баню подтверждает наш взгляд на пьесу как метафору исторических перемен на земле. Это иллюстрируется личными впечатлениями французского автора от 20-ти постановок «Вишневого сада» за 1968—1999 гг. Среди них и более известные работы Дж. Стрелера, П. Брука, П. Штайна, А. Щербана, нашего А. Эфроса (на обложке книги — фотография В. Высоцкого в роли Лопахина, что свидетельствует о месте актера в трактовке этого героя в театрах мира), и менее известные у нас постановки.

Стремление автора поднять семантику образа Сада на уровень обобщений, имеющих общечеловеческий характер, — знак времени. Пьеса создавалась на рубеже XIX—XX вв. Эти обобщения родились на рубеже следующих двух веков, после многих катастроф, потрясших мир.

В заключение обзора исследований о «Вишневом саде» несколько слов о новых веяниях в этой области, которыми ознаменовалось начало XXI в. Некоторые из современных толкований пьесы требуют профессиональных знаний в разных областях культуры и потому — особой вдумчивости и осторожности. Так, на филологических кафедрах Тверского университета положено начало сложнейшему аспекту изучения «Вишневого сада» — как одного из источников произведений массовой культуры. Под этим углом зрения Ю.В. Доманский анализирует песню «Поспели вишни в саду у дяди Вани...» в статье «Два чеховских заглавия в одной строке» («Вишневый сад» — «Дядя Ваня»)60. И хотя трудно согласиться с отдельными предполагаемыми зависимостями текста этой песни от текстов Чехова, в целом эта работа убеждает: чеховские мотивы проникают тайными путями (чаще всего не из «первоисточника») в сознание авторов массовой культуры и предстают перед нами преображенными «конкретикой» нашей эпохи и интеллектуальным уровнем этих авторов. Процесс преображения — собственно тот же, что и в работах авторов, принадлежащих к культуре вообще, знакомых с оригиналом не понаслышке.

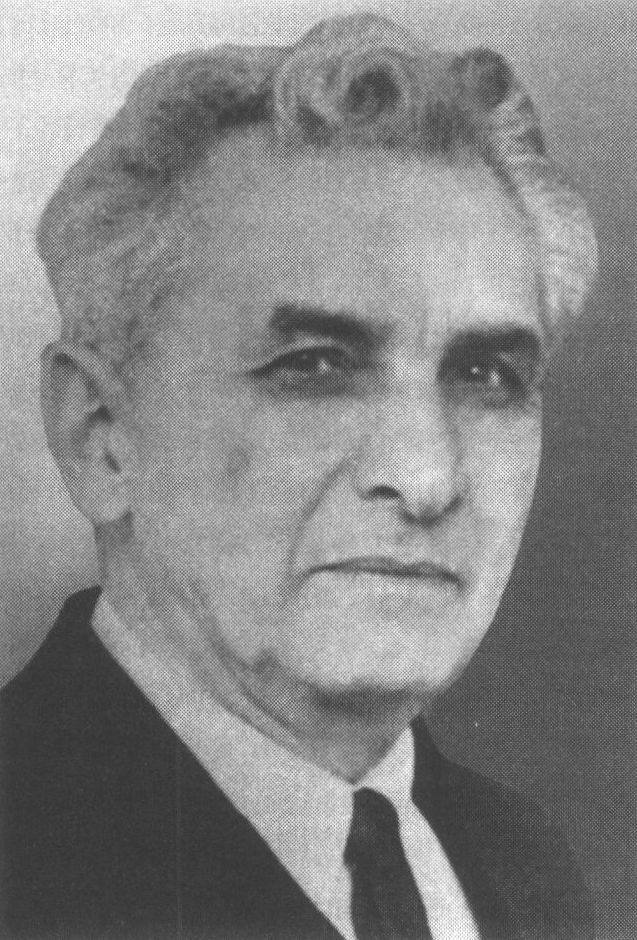

А.П. Скафтымов (1890—1968), автор работ, с которых началось новое направление в изучении «Вишневого сада» и других пьес Чехова

Эскиз декорации (левая часть). Художник Ю. Пименов. Постановка М. Кнебель. ЦТСА. 1965

Эскиз декорации (правая часть). Художник Ю. Пименов. Постановка М. Кнебель. ЦТСА. 1965

Эскиз декорации. Художник В. Левенталь. Постановка А. Эфроса. Театр на Таганке. 1975

Раневская — Т. Лаврова, Трофимов — А. Мягков. Постановка Г. Волчек. «Современник». 1976

Лопахин — Г. Фролов, Раневская — А. Фрейндлих. «Современник». 1976

Гаев — И. Кваша. «Современник». 1976

Примечания

*. О Раневской — Т. Васильевой см. на с. 259—260 наст. изд.

**. Цит. по памяти.

1. Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1971. С. 81.

2. Там же. С. 82.

3. Личный архив З.С. Паперного (Москва).

4. Там же.

5. Репертуар. Пг.: изд. театрального отд. Наркомпроса, 1919. С. 29. М.Л. Семанова в книге «Чехов и советская литература: 1917—1935» (М.; Л., 1966. С. 35), отмечая это соседство, объясняла его «оптимистическими нотами» в пьесе, но этот «оптимизм» стали пропагандировать позже, в 1940—1950-е годы.

6. Волькенштейн В. Пути современной драмы // Печать и революция. 1924. № 1. С. 105 и др.

7. Альбом В.М. Лаврова. С. 35 (Личный архив Н.С. Лавровой, Москва).

8. Станиславский К.С. Собр. соч. Т. 1. С. 568, 567.

9. Там же. С. 352.

10. Соболев Ю. Театр Чехова // Советское искусство. 1925. № 9. С. 51.

11. См.: Рудницкий К.Л. Указ. соч. С. 84.

12. На литературном посту. 1929. № 17. С. 61.

13. См.: Строева М.Н. Чехов и Художественный театр: Работа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко над пьесами А.П. Чехова. М., 1955. С. 244—247.

14. На литературном посту. 1929. № 17. С. 60.

15. Режиссер спектакля Н.В. Петров. См.: Балухатый С.Д., Петров Н.В. Драматургия Чехова: К постановке пьесы «Вишневый сад» в Харьковском театре русской драмы. Харьков, 1935.

16. Режиссер Ф. Литвинов. К.Л. Рудницкий пишет о «сатирической экзекуции» героев в этом спектакле (Рудницкий К.Л. Указ. соч. С. 89). Сходное понимание пьесы было еще в 1926 г. в ленинградском Театре комедии (пост. К.П. Хохлова). См.: Березкин В. Художник в театре Чехова. М., 1987. С. 178.

17. Андрей Михайлович Лобанов: Документы, статьи, воспоминания / Сост., ред., авт. вступ. ст. и примеч. Г.Г. Зорина. М., 1980. С. 26, 25.

18. Лобанов А. Сценическое воплощение Чехова // Советское искусство. 1933. 14 апр.

19. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968. Ч. 2. С. 310.

20. Соболев Ю. Новый Чехов. М., 1925. С. 45.

21. Вишневский Вс. Статьи. Дневники. Письма. М., 1961. С. 468.

22. Личный архив З.С. Паперного (Москва).

23. Ермилов В.В. Чехов. М., 1946 (серия ЖЗЛ).

24. Статья А.П. Скафтымова «О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» А.П. Чехова» в Ученых записках Саратовского гос. пед. ин-та (1946. Вып. 8). Вошла в кн.: Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 339—380.

25. Чуковский К.И. Дневник 1930—1969. М., 1994. С. 265 (запись 26 февраля 1958 г.).

26. Ревякин А.И. «Вишневый сад» А.П. Чехова: Пособие для учителей. М., 1960.

27. Стрелков Л.Г. О речевых стилях в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» // Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка. 1951. Т. 10, вып. 2. С. 136—152; Ковалев В.А., Розенблюм Л.М. Речевые характеристики основных персонажей пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» // Русский язык в школе. 1954. № 4. С. 16—22 и др.

28. Никитин Н.Н. Скрытое и явное: (Приемы художественной характеристики в комедии Чехова «Вишневый сад») // Литература в школе. 1940. № 3. С. 1—17.

29. Роскин А. Старый спор (1938) // Роскин А.А.П. Чехов: Статьи и очерки. М., 1959. С. 146—177.

30. Кнебель М. Вся жизнь. М., 1967. С. 570. О сценографии этого спектакля, как и многих других, см.: Березкин В. Художник в театре Чехова. М., 1987.

31. Ермилов В. Поиски продолжаются // Советская культура. 1965. 29 апр.

32. История русской литературы: В 10 т. Т. IX, ч. 2: Литература 1870—80-х годов. М.: изд. АН СССР, 1956. С. 347—432; История русской литературы: В 4 т. Т. IV: Литература конца XIX — начала XX в. 1881—1917. Л.: Наука, 1983. С. 177—232.

33. История русской литературы конца XIX — начала XX в.: 1901—1907. М.: Наука, 1971. С. 109—121 (Гл. «Новое в критическом реализме 900-х годов»).

34. Дискуссию см.: Лит. газета. 1976. Июль—авг. (№ 12, 16, 22, 23, 28, 30, 32—34 и др.). Отзыв М. Строевой см.: Там же. 1975. 10 дек.; Н. Велеховой: Там же. 1976. 28 июля.

35. Марков П. Заметки о трех режиссерах // Театр. 1977. № 3. С. 121—122.

36. О спектакле Г. Волчек см. рецензии А. Куржиямской (Советская культура. 1976. 20 июля) и А. Кузичевой (Московская правда. 1976. 27 июня), статью З.С. Паперного «Прощание с садом» (Театр. 1977. № 3. С. 24—28). О телеспектакле см.: Шах-Азизова Т.К. Чеховское // Советское телевидение и радиовещание. 1976. № 8. С. 26—30; Фролов В. Судьбы драматургических жанров в России XX века. М., 1979. С. 230—231.

37. Шах-Азизова Т.К. Современное прочтение чеховских пьес (60—70-е годы) // В творческой лаборатории Чехова. М., 1974. С. 353.

38. См.: Демидова А. Большая медведица и звездное небо // Лит. газета. 1976. 26 августа.

39. Марков П. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4. С. 566.

40. Мир божий. 1904. № 8. С. 8.

41. Марков П. Указ. соч. С. 567.

42. Андрей Михайлович Лобанов: Документы, статьи, воспоминания. С. 189.

43. В творческой лаборатории Чехова. С. 350.

44. Полоцкая Э.А. Чехов: (Личность, творчество) // Время и судьбы русских писателей. М., 1981. С. 300.

45. Цилевич Л.М. Стиль чеховского рассказа. Даугавпилс, 1994. С. 5.

46. Билинкис Я. Да, и это Чехов // Вечерний Ленинград. 1990. 8 июня.

47. Там же.

48. См.: Шах-Азизова Т.К. Чехов вне юбилеев // Театр. 1987. № 8. С. 138.

49. Сухих И. Струна звенит в тумане // Звезда. 1998. № 6. С. 232.

50. Там же.

51. Левитан Л.С. Многоплановость сюжета в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» // Сюжетосложение в русской литературе. Даугавпилс, 1980. С. 128.

52. Альми И.Л. Черты музыкальности в структуре пьесы «Вишневый сад» // Чеховские чтения в Ялте: Чехов в Ялте. М., 1983. С. 58—65. Вошло в кн.: Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. Владимир, 1999. Кн. 2. С. 209—217.

53. См.: Зингерман Б.И. Время в пьесах Чехова // Театр. 1977. № 12; Левитан Л.С. Пространство и время в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» // Вопросы сюжетосложения: Сб. статей. Рига, 1978. Вып. 5. С. 107—118; Паперный З.С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. С. 200—207; Холодова Г.Е. «Вишневый сад»: между прошлым и будущим // Театр. 1985. № 1. С. 148—187; Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988 (главы: «Время в пьесах Чехова», «Пространство в пьесах Чехова»); Гульченко В.В. Чехов и XX век // Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 1998. № 19 (91). Май. Спец. вып.

54. Как известно, Станиславский, прочитав пьесу, сразу угадал в ней следы общения Чехова с жившими там людьми. Г. Бродская уточнила и, главное, значительно обогатила его предположения.

55. Этот закон — одно из проявлений чеховской объективности (по известному определению А. Миллера — balance). Соединение несоединимых, казалось бы, сторон изображаемого предмета было заложено в самой натуре Чехова, в сочетании его «мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости» (Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 187).

Вслед за точной наукой в работах о Чехове появился термин, близкий по смыслу к «равновесию», — принцип дополнительности (А. Чудаков, Б. Зингерман). Б. Зингерман противопоставил этот принцип более позднему принципу «выбора», характерному для трагических 1930—1940-х годов. См. его статью «К проблеме ритуала в пьесах Чехова» (Театр. 1993. № 11. С. 75). В связи с этим свойством поэтики Чехова исследователи пришли к мысли, что Чехов часто «опровергает» первоначальное впечатление читателя о предмете (В. Катаев, З. Паперный и др.). Мы столкнулись с этим в связи с внутренней иронией Чехова (Мастерство русских классиков: Сб. статей. М., 1969).

56. Бродская Г. Т. II. С. 56.

57. Конечно, генезис «Вишневого сада» — целая вселенная. Впечатления любимовского бытия Чехова, как бы их ни было много, развивали замысел, родившийся в 1901 г., а к ряду реалий и к центральному эпизоду пьесы — к гибели дворянского имения — Чехов шел всю жизнь. Это учтено автором книги при защите докторской диссертации. См.: Бродская Г.Ю. «Вишневый сад»: К вопросу о генезисе пьесы А.П. Чехова и спектакля Художественного театра (1902—1950-е). Науч. докл. на соиск. учен. ст. докт. искусствовед. М., 2000.

58. Баню Ж. Наш театр — «Вишневый сад»: Тетрадь зрителя / Пер. Т. Проскурниковой. М.: изд. «Московский Художественный театр», 2000 (Banu C. Notre Théâtre: La Cerisaie. Cahier de Spectateur: Le Temps du Théâtre. Actes Sud / Academie experimentale des Théâtres. 1999).

Еще не переведена на русский язык монография Д. Рейфилда: Rayfield D. The Cherry Orchard: Catastrophe and Comedy. N.Y., 1994 (Twayne's masterwork studies. N 131). В отличие от книг Г. Бродской и Ж. Баню эта работа более монографична в том смысле, что охватывает довольно широкий круг вопросов, включая историю создания пьесы, критические отзывы, анализ каждого акта, особенности языка (проблемы метатекста и интертекста) и др. В целом же зарубежная «вишневосадская», если воспользоваться термином Г. Бродской, тема предпочитает жанр статьи-исследования, с углублением в одну проблему (больше всего — о театральных постановках, но и о переводах, о ремарках, в том числе о звуках и т. д.); библиографию см. в совместном издании Чеховской комиссии Научного совета по истории мировой культуры РАН и филологического факультета МГУ: Чеховский вестник. М., 1997—2002. № 1—11.

59. Баню Ж. Указ. соч. С. 33.

60. См.: Доманский Ю.В. Статьи о Чехове. Тверь, 2001. С. 77—85.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |